Mes langues – mélanges.

Cadeau de Miriam, 1955.

Cadeau de Miriam, 1955.

Cliquer pour agrandir.

Avant-hier, je tombe par hasard sur un livre en hébreu. Il se trouvait dans une des nombreuses piles de livres qui parsèment mon appartement telles des montagnes russes, livres lus pour certains, en attentede lecture pour d’autres. Il m’arrive de prendre une de ces piles, au hasard, et de regarder ce qui s’y trouve. Ce livre, qui porte à son dos une pastille « Livre Paris » – pourtant récent puisque publié en 2015 –, je ne me souviens même pas l’avoir acheté. Le nom de l’auteur, Sayed Kashua, ne me dit quasiment rien, sinon qu’il est Arabe.

J’avais commencé à apprendre à lire l’hébreu au jardin d’enfants, en Israël, pays où j’étais arrivé à l’âge de 6 mois et quitté quelque six ans plus tard. Le cahier de dessins que m’ont offert mes camarades de ma première classe à l’école à mon départ en comprend un : un petit personnage – moi ? – y est assis à une table près de laquelle se trouve un meuble, on dirait une bibliothèque remplie de livres. Il y en avait beaucoup chez nous. En français mais aussi en russe et quelques-uns (notamment des Agatha Christie) en anglais – ceux de ma mère avec laquelle je parlais le français –, en hébreu et en yiddish, ceux de mon père qui me parlait en hébreu.

C’étaient, techniquement parlant, leurs secondes, voire troisièmes langues. Ma mère, née à Odessa, était arrivée seule à Paris à l’âge de 14 ans, envoyée par ses parents qui avaient tout perdu à la Révolution d’Octobre. C’est là qu’elle apprend le français – mais aussi l’anglais, le latin, et sans doute aussi un peu d’allemand –, placée dans une institution catholique pour jeunes filles « de bonne famille » (elle se convertira d’ailleurs plus tard au catholicisme), puis commençant des études à la Sorbonne.

Quant à mon père, né dans un shtetl de Galicie, à l’est de la Pologne, il parle le yiddish à la maison, le polonais à l’école – il n’en fera que les six premières classes – puis l’hébreu, d’abord celui du culte, la famille étant pratiquante, puis comme langue vivante, dans le mouvement de jeunes sionistes religieux de gauche qu’il fréquente. Il part en Palestine par idéal vers les années 1933 (ce qui le sauvera), est envoyé après la guerre en Turquie où il passe un an à aider à l’immigration alors illégale des juifs dans le pays occupé par le mandat britannique, puis en France. Il arrive à se débrouiller en français qu’une collègue et amie turque avait commencé à lui enseigner, ainsi qu’en anglais, appris je ne sais où et qu’il connaîtra pendant longtemps mieux que le français.

Mes parents.

Mes parents.

Ils se rencontrent fortuitement : l’organisme d’immigration clandestine dans lequel mon père œuvre alors se trouve apparemment dans le même bâtiment que l’agence de voyages familiale où travaille ma mère. Rencontre plus qu’improbable entre une très belle jeune femme issue d’une famille d’industriels juifs assimilés de la pharmacie et devenue entre temps catholique et le fils d’une famille juive pratiquante et fort modeste, n’ayant à l’origine aucune langue en commun. C’est en français qu’ils communiqueront, langue avec laquelle mon père aura toujours du mal, autant pour la prononciation que pour l’orthographe. Comme il était un homme de peu de paroles – à l’opposé de ma mère –, ce n’aura pas été un problème majeur…

Mon premier livre de français : La grammaire nouvelle et le français des petits (classe enfantine des lycées et collègues), par A. Souché. Librairie Fernand Nathan, 1949.

Mon premier livre de français : La grammaire nouvelle et le français des petits (classe enfantine des lycées et collègues), par A. Souché. Librairie Fernand Nathan, 1949.

Cliquer pour agrandir.

Revenu à Paris à l’âge de 6 ans, j’y reprends mes études en 11e, mais cette fois en français. J’ai bien du mal avec le porte plume – en Israël on utilisait à cet âge le crayon – et me mets souvent de l’encre jusqu’au coude, mais en ce qui concerne la lecture, que ma mère avait commencé à m’enseigner avant notre retour, je suis un as : notre instituteur me demande, quand c’est mon tour de la faire à haute voix, de lire plus lentement pour que les autres puissent suivre.

C’est au lycée à Paris que je commence à apprendre l’anglais, puis l’espagnol. « Apprendre » bien malgré moi : les instituteurs de ces matières, contrairement à ceux des mathématiques – étaient nuls, donc je l’étais aussi : 4/20 pour l’anglais dans mon livret scolaire, c’est pour dire. Quant à l’espagnol, je me souviens uniquement du ¡Burro! ¡Cambia de sitio! que lançait périodiquement notre instituteur à tel ou tel élève trop bavard : toute la rangée se levait, ledit instituteur étant affecté d’un strabisme grave qui lui donnait un regard panoramique.

David Sipress: Man Eating Book.

David Sipress: Man Eating Book.

Vers mes 14-15 ans, nous repartons en Israël. En prévision du retour, mon père me trouve une jeune professeure particulière qui m’enseigne la grammaire de l’hébreu à l’aide d’une méthode géniale, simple, intuitive et logique, celle de Uzi Ornan, intitulée (en hébreu) La grammaire de la bouche et de l’oreille. Au lycée que je rejoins à Haïfa, même si mon vocabulaire est relativement limité – je ne le parlais vraiment qu’avec mon père, à la maison –, ma connaissance de la grammaire est la meilleure de la classe, et elle l’est encore aujourd’hui. Quant à la lecture, j’y arrive, mais je préférerai toujours lire en français ou en anglais, ce qui me permettait de dévorer des livres en un clin d’œil, quasiment. Ainsi, lorsqu’on nous a demandé de lire la première partie de Guerre et paix en classe de littérature (en hébreu), je me suis lancé dans l’édition française en Livre de poche et ai lu tout le roman d’une traite. C’est pour dire qu’il m’avait passionné. De mémoire, le seul livre que j’ai lu à l’époque en hébreu, par plaisir, était… La Grève (Atlas Shrugged) d’Ayn Rand, que m’avait prêté une cousine après m’en avoir mis l’eau à la bouche. Depuis, je suis bien revenu de la pseudo moralité de « l’égoïsme rationnel », de Rand, bien heureusement.

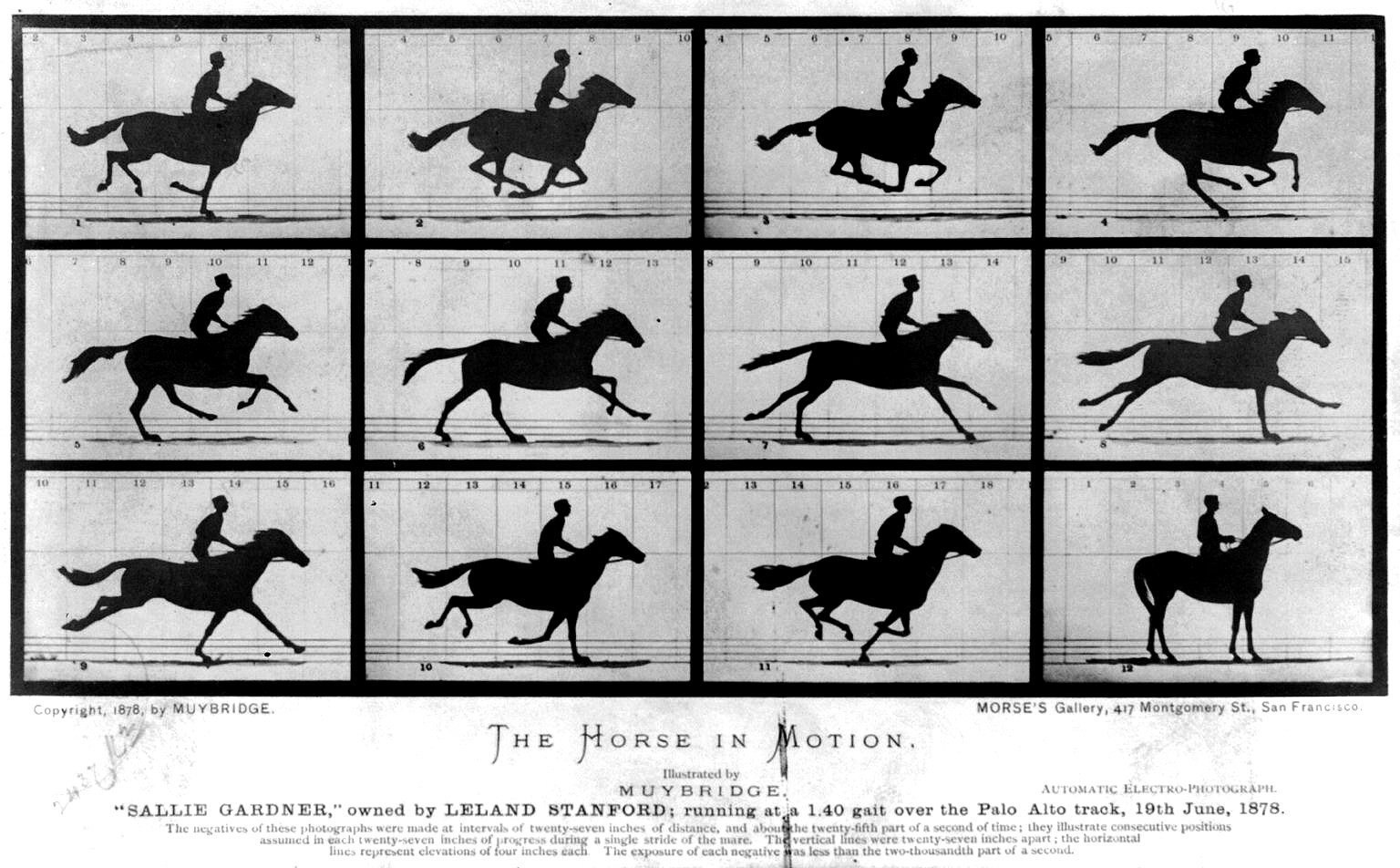

Eadweard Muybridge: The Horse in Motion: Sallie Gardner. 1878.

Eadweard Muybridge: The Horse in Motion: Sallie Gardner. 1878.

Cliquer pour agrandir.

J’avais de la chance dans les cours d’anglais : grandi avec l’alphabet latin et le français, je lisais et comprenais plus facilement que mes condisciples. Tout est relatif, mais je ne pense pas avoir été une lumière à l’époque. Ce n’est que deux ans plus tard que je tombe sous la férule d’un instituteur qui en avait vu d’autres : il détecte rapidement que j’ai des facilités pour les langues mais que je suis assez paresseux question études – du moins pour ce qui ne m’intéresse pas : ainsi, je m’investissais corps et âme dans les mathématiques, et ce depuis ma plus tendre enfance, et puis, selon tel ou tel instituteur qui savait éveiller mon intérêt, dans une matière pendant l’année où j’étais son élève, à l’instar de la biologie, par exemple. Tel un cavalier averti qui stimule sa monture avec ses éperons équipés de molettes à dents, cet instituteur me lance à bride abattue dans l’étude effrénée de la langue ; ce n’étaient pas uniquement ses remarques acerbes à mon intention qui ont fait de l’effet en titillant intelligemment mon orgueil, sans me bloquer, mais surtout : c’était un instituteur rigoureux, excellent et passionnant : il n’enseignait pas que le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe, mais la langue et la littérature dont j’apprenais à ressentir quasi littéralement le goût jouissif des mots et des phrases, à voir la splendeur des paysages et à en découvrir les chefs-d’œuvre.

Si j’étais un élève médiocre au début de cette année-là, je l’ai terminée excellent et ai passé l’été à dévorer la cinquantaine de pièces de théâtre de George Bernard Shaw (on avait étudié, entre autres, son Caesar and Cleopatra ; soit dit en passant, il serait enfin temps que j’en vois le film dont la Cléopâtre est Vivien Leigh..) – en anglais, s’il vous plaît. Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris, mais qu’importe ? Puis je me suis mis aux mots croisés du Jerusalem Post, le quotidien israélien de langue anglaise. Et ma bibliothèque personnelle a commencé à s’enrichir de livres en anglais de toutes sortes, qu’il était facile de trouver en Israël.

« You say To-maah-to, I say To-may-to… ». Fred Astaire et Ginger Rogers dans Shall We Dance (L’Entreprenant Monsieur Petrov), 1937.

C’est ainsi que, bien après le bac (passé en hébreu), bien après mes études de premier cycle (en hébreu), bien après quelques années de travail (en hébreu) que je pars aux États-Unis pour y effectuer un troisième cycle dans une bonne université. Je m’aperçois d’abord que l’anglais que j’avais appris était plutôt britannique, et que question accent, prononciation et vocabulaire, c’était quelque peu différent de ce que j’avais entendu jusque là, la télévision et les séries américaines n’occupant aucune place à la maison durant mon adolescence et jeune vie d’adulte. Mais aussi, que certains mots qui m’étaient devenus familiers par la lecture ou l’écrit ne sonnaient pas du tout de la façon dont je me l’était imaginé. Après une brève période de résistance à l’accent ambiant, je surmonte mes préjugés et me laisse envahir par l’américain tel qu’il se cause.

« You say To-maah-to, I say To-may-to… ». Gene Kelly dans Un Américain à Paris, 1951.

Et c’est ainsi qu’à mon retour à Paris quelques années plus tard – ville (et pays) que j’avais quitté adolescent –, je suis replongé dans le français que je me retrouve parler avec un certain accent américain, ce à quoi se rajoutent mes lacunes du vocabulaire – non seulement quotidien, mais professionnel (qui devinerait que computer se dit ordinateur ?) – et mon prénom officiel qui font qu’on me prend – quelle honte ! – pour un Américain à Paris. Je me forcerai à corriger au moins cet accent et à en adopter un plus neutre. Et si j’ai finalement comblé certaines des lacunes de vocabulaire, en fin de journée il m’arrive encore maintenant de ne plus trouver un mot plus que commun en français mais uniquement en anglais (qui est, je le rappelle, ma troisième langue) ; le pire, ce sont les confusions sonores entre librairie et library, travel et travail, ou alors les noms des fruits et légumes : zucchini me vient plus facilement que courgette (alors qu’enfant en Israël et maintenant derechef c’est plutôt courgette que kishu qui me vient en premier à l’esprit), berry que baie…

Illustration de Tarakan (Le Cafard) de Korneï Ivanovitch Tchoukovski.

Illustration de Tarakan (Le Cafard) de Korneï Ivanovitch Tchoukovski.

Cliquer pour agrandir.

Mais qu’en est-il des langues maternelles de mes parents ? Ma mère avait commencé à m’apprendre le russe. Ma facilité pour les langues, combinée à ma paresse naturelle, ont fait que je peux le lire (et l’écrire) quasi couramment, que mon accent en tromperait plus d’un surtout lorsque je récite l’amusant et long poème Tarakan (Le Cafard) de Korneï Ivanovitch Tchoukovski, mais je ne peux faire illusion longtemps : mon vocabulaire et ma grammaire sont nuls…

Ma voisine de classe de yiddish.

Ma voisine de classe de yiddish.

Quant au yiddish, langue que mon père parlait (avec quelques proches) encore couramment et lisait avec plaisir, ma mère considérait que c’était un patois inintéressant. Si j’entendais la musique de cette langue – et de bien d’autres en cet Israël polyglotte où j’avais grandi –, je n’y comprenais presque rien, même si je savais en imiter l’accent fort bien. Ce n’est qu’une dizaine d’années après mon retour en France des États-Unis que je m’inscris à un cours pour débutants. Or si j’étais bien un débutant question vocabulaire et grammaire, je pouvais, contrairement aux autres élèves, lire le yiddish couramment : bien que ce soit une langue d’origine germanique (avec imports slaves et hébraïques), elle s’écrit avec l’alphabet hébreu que je connaissais parfaitement. Ne devant faire aucun effort de déchiffrage, ma paraisse congénitale m’a aussi induit à ne pas en faire pour les autres aspects de la langue. J’éprouvais pourtant un profond plaisir, un indicible plaisir, à l’entendre, à en écouter la musique surtout lorsque parlée par ce grand yiddishisant qu’était l’un de nos maîtres, Yitskhok Niborski, un des rares spécialistes mondiaux de cette langue, de sa littérature et de sa culture, dans laquelle il baigne depuis sa naissance. J’en ai tout de même tiré un bénéfice inattendu : en classe, j’étais assis à côté d’une élève bien plus assidue que moi – elle fait du théâtre, et donne des récitals de chant en yiddish, maintenant –, avec laquelle nos premiers échanges se résumaient à : « Ferme la fenêtre ! », « Ouvre la fenêtre ! » (devinez qui disait qui). Nous sommes devenus meilleurs amis.

Sayed Kashua en entretien (en anglais) avec Rachel Harris à l’Université d’Illinois

Sayed Kashua en entretien (en anglais) avec Rachel Harris à l’Université d’Illinois

Cliquer pour écouter.

Avant-hier, donc. J’ouvre alors le livre de Sayed Kashua, et dès les premières lignes j’y suis inexorablement aspiré. Ce sont des chroniques hebdomadaires que cet écrivain et scénariste palestinien a écrit pendant une dizaine d’années dans l’excellent quotidien israélien Haaretz (dont le nom signifie « Le pays », d’où le jeu de mots intraduisible du titre en hébreu de ce livre, qui signifie « Fils du pays/du journal Haaretz »). Au-delà de la forme qui m’en rend la lecture plus facile qu’un long essai ou un roman – deux à trois pages chacune (leur brièveté me rappelle celle des nouvelles d’Edgar Keret, tiens ! Je devrai me mettre à les lire en hébreu maintenant) –, son style d’apparence léger et discrètement humoristique, parfois à son encontre et à celui de ses proches, sa langue tout à la fois riche et simple me frappent comme un mets délicieux dont je ne peux me rassasier : il aborde pourtant des sujets graves voire dramatiques, finalement, même si avec cette légèreté qui aide à respirer : le quotidien d’un Arabe et de sa famille en Israël, qui, même lorsqu’ils possèdent à perfection tous les « codes » (à commencer par la langue), resteront toujours « des Arabes » pour les juifs ; ses critiques de l’occupation des territoires, de l’inégalité, ne seront pas lues comme celles d’Israéliens (sous-entendu : juifs, pas comme lui) même si mot à mot identiques, mais comme celles d’un Arabe, donc d’un ennemi potentiel. Eux, ce sont les autres : il n’existe pas de possibilité d’avoir une identité complexe, Israélien et Arabe, Israélien et juif, mais uniquement Arabe ou Israélien (ce même problème identitaire se retrouve là où le nationalisme existe). Non pas que Kashua veuille effacer ses racines, bien au contraire : il veut pouvoir les vivre à l’égal de ses concitoyens juifs et à leurs côtés, dans ce pays dont il se sent citoyen à part entière : c’est d’ailleurs ainsi qu’il se définit dans la tribune qu’il publie en 2015 dans Haaretz et traduite dans Libération.

En 2014, Kashua part avec sa famille pour un an aux États-Unis (douce ironie : au département d’études juives à l’Université d’Illinois…), la vie en Israël devenant trop insupportable : d’un naturel sensible (il lui arrive souvent de pleurer lorsque l’émotion le submerge), il ne peut plus avoir le recul nécessaire pour parler avec légèreté de la souffrance de ce qu’il faut bien appeler l’apartheid que lui et les siens subissent au quotidien. Il y était encore, en 2018, ne sachant si ni quand il reviendra en Israël : la nouvelle loi votée récemment par le parlement israélien, définissant de jure Israël comme le pays des juifs, déclassifiant l’arabe, pourtant parlé par quelque 20 % de la population, comme langue nationale qu’elle était à l’égal de l’hébreu, encourageant les colonisations des territoires palestiniens occupés, ne faciliteront certainement pas son souhait de retrouver son village natal, ses proches.

Peu après la guerre de Six jours (1967), qui suscita la (re)naissance puis le développement d’un nationalisme expansionniste, mon père me disait avec tristesse qu’il ne reconnaissait plus le pays dans lequel il était venu par idéal quelque trente ans plus tôt. Je me dis aujourd’hui avec tristesse que l’Israël d’aujourd’hui n’est plus celui dont j’étais parti il y a bientôt 40 ans.

J’ai fini ce livre de plus de 200 pages en quelques heures, moi qui n’avais pas lu un livre entier en hébreu depuis des décennies. Au-delà du mérite qu’il a de m’éclairer sur ce pan tragique de la réalité israélienne, il m’a rouvert à la lecture en hébreu, cadeau improbable d’un Arabe vivant aux États-Unis à un Israëlien à Paris. Journaliste, écrivain, cinéaste, Sayed Kashua mérite d’être connu. Lisez-le.