Mort et transfiguration, ou, la victoire de la Machine

Cassandre : « Mon grec est clair et pourtant nul ne le croit. »

Le Chœur : « Tous les oracles parlent grec, et tous sont obscurs. »

— Eschyle, L’Orestie.*

On ne pourra pas dire qu’il n’y avait pas eu de témoins : le cinéma – Metropolis de Fritz Lang, Les Temps modernes de Charlie Chaplin, 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick –, la littérature – Les cinq cents millions de la Bégum de Jules Verne, La Machine à explorer le temps de H. G. Wells – ou la musique – Pacific 231 d’Arthur Honegger, Different Trains de Steve Reich… – relatent depuis la révolution industrielle le combat titanesque entre l’homme et sa création, la Machine, et plus généralement avec le système technicien.

Telle la glaise devenue homme qui a ensuite conquis la Terre, la machine est l’avatar de l’outil destiné à pallier les limitations physiques de l’homme ; cette prothèse s’autonomise, étend son emprise sur l’homme et sur la société, sur le monde matériel puis immatériel : les systèmes financiers, Google… Elle tisse sa toile (« web », en anglais) autour de la Terre, relie les individus en une infinité de réseaux dits sociaux pour mieux les lier et les contrôler, plus subtilement dans le virtuel que la myriade de caméras de surveillance qui se multiplient dans le monde physique, mais accompagnée du même message lénifiant, rassurant et anesthésiant : amitié, sécurité, bien-être, liberté.

On ne sera pas les premiers à imaginer la Ville après la disparition de l’homme. Les rues désertées, parcourues régulièrement de tramways silencieux et vides et de motocrottes automatiques, s’éclairent à la tombée de la nuit. Les étagères de ses épiceries, baignées d’une musique de fond sirupeuse, sont fournies d’aliments tout prêts à la consommation ; ils sont toujours frais, parce que remplacés automatiquement à leur date de péremption. Les portes d’un immeuble s’ouvrent au passage d’un chien errant ; il ne peut franchir le hall où est diffusé un message d’accueil poli à son entrée, n’étant pas reconnu par la caméra dont l’œil balaie imperturbablement le seuil. Sur les immenses écrans des cinémas déserts, le même film est projeté en boucle depuis un temps immémorial. Au petit matin, les réverbères s’éteignent, et les kiosques se garnissent de journaux et de magazines qui remplacent ceux de la veille : ils ne contiennent que de la météo et des publicités : depuis la disparition de l’homme, il n’y a plus de nouvelles. Un soleil de plomb fournit imperturbablement l’énergie nécessaire aux machines qui n’ont plus besoin de l’homme pour se réparer lorsque l’une d’elles tombe en panne. Tout marche à perfection.

Les spectacles de la Cie 111 ont d’abord concerné la relation de l’homme à la forme abstraite la plus simple, la ligne, puis plus complexe physiquement et métaphysiquement, le tangram. Le plus récent porte bien son titre ambigu, Sans objet : il ne s’agit plus tant de l’objet – inerte et manipulé par l’homme – mais de la machine animée qui a assujetti son créateur après qu’il ait tué son Dieu.

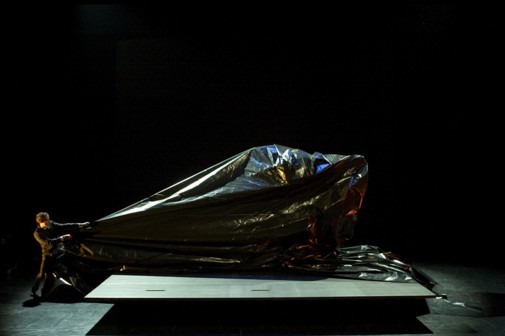

La scène est plongée dans l’obscurité. Une immense bâche sombre est jetée sur un objet informe. Sous la lumière blafarde, elle reluit tel un diamant noir. Puis elle commence à se ramasser, tandis que la chose qu’elle recouvre se déplie, prend de la hauteur et s’élève, entièrement enveloppée comme dans une burqa. Elle oscille, se balance, pivote, entraînant avec elle la toile, se métamorphose tour à tour en un Darth Vader menaçant ou en une reine altière habillée de draperies aux replis sculpturaux, s’incline jusqu’à terre comme en une prière de suppliante.

Un homme entre, puis un autre. Ils retirent péniblement la lourde bâche, qui dévoile d’abord une plate-forme, puis un immense bras articulé rivé au sol, qui n’est pas sans rappeler celui qui surplombe le fauteuil du dentiste : placé sur une base cylindrique, le premier segment, qui, on le verra, peut pivoter sur son axe, se dresser ou se pencher jusqu’au sol. À son extrémité, un autre segment, doté lui aussi de la même indépendance de mouvement. Au bout, une sorte de boîte reliée au bras par un petit cylindre, et capable de s’orienter indépendamment.

Les deux hommes se rapprochent de la chose. Veulent-ils en prendre possession ? Elle s’anime : ce n’est pas un objet ni un bras mécanique qui se plie docilement aux manipulations d’un dentiste, c’est une créature, une mante religieuse maligne et perverse qui va jouer avec ses deux proies. La petite boîte, à son extrémité libre, est sa tête : elle s’en sert pour regarder attentivement, avec ses deux yeux, le monde autour d’elle, la scène mais aussi la salle, qu’elle l’incline d’un air perplexe et cocasse quand elle ne comprend pas. De temps en temps, elle s’arrête et pousse un long soupir pneumatique.

Les deux hommes sont devenus les objets de la créature. Asservis, ils n’ont plus de volonté, leurs têtes semblent s’être fondus dans le bras métallique, tandis que leurs corps exécutent les mouvements qu’elle leur impose, au sol comme dans les airs tels des fétus de paille balancés au gré du vent.

Une fois sa maîtrise sur les humains assurée, la machine s’en prend à leur environnement. Elle penche sa tête jusqu’au sol, et sa bouche se fixe telle une ventouse sur une dalle ou une autre qu’elle soulève sans effort et brandit victorieusement même lorsque les deux humains s’y sont réfugiés et s’y agrippent au prix d’impressionnantes acrobaties. Puis elle redispose méticuleusement ces plaques à son gré, à plat ou à la verticale, tels des paravents ou des murailles. La scène est maintenant parsemée de tombes béantes dans lesquelles les hommes disparaissent et d’où ils ne ressortent qu’au prix d’efforts renouvelés.

La longue chorégraphie s’achève. Les deux hommes ne sont plus que des corps, leurs têtes comme effacées par une cagoule noire qui leur colle au visage.

La bâche s’est transformée en un rideau noir qui sépare la scène de la salle telle une iconostase. Il se fend de haut en bas, et par l’interstice jaillit un rai de lumière intense qui laisse deviner une vision surnaturelle ou transcendante : la machine irradie, elle s’est finalement métamorphosée en un dieu, le dieu de ce monde moderne qui ne sait ou ne peut se résigner à vivre sans le Dieu qu’il a tué.

En sortant de la salle, on se dirige vers le métro. Dans la station, le distributeur de tickets refuse de prendre la carte de crédit, malgré ce qui y est indiqué. On s’adresse à la guichetière :

— Je voudrais acheter un carnet, s’il vous plaît.

— C’est la machine qui vend, Monsieur.

— Mais elle n’accepte pas de carte de crédit.

— Oui, en effet.

— Ne pouvez-vous pas mettre une affiche à cet effet ?

— Non, Monsieur, c’est la machine qui fait tout.

On ne pourra pas dire qu’il n’y avait pas eu de témoins.

Cassandre : « Telle fut la vie : les heures les plus heureuses, des griffonnages à la craie sur une ardoise d’écolier. Nous regardons fixement et tentons de les comprendre. Et puis la chance tourne le dos – et tout est effacé. »

— Eschyle, L’Orestie.*

___________________

* Cités par Alberto Manguel, « La Voix de Cassandre » in La Cité des mots. Actes Sud, 2009.

Toutes les photos sont d’Aglaé Bory et reproduites avec l’autorisation de la Cie 111 que nous remercions vivement non seulement de nous les avoir fournies, mais aussi pour le réenchantement du monde qu’ils nous proposent.

je n’aurai que 3 mots : FA SI NANT !

Commentaire par francois75002 — 18 avril 2010 @ 22:32