Entre l’un et l’autre

N’est pas Freud qui veut : le regard sur l’autre est souvent plus perspicace que l’auto-analyse. Ce n’est pas uniquement le cas pour l’individu face à l’autre, mais aussi face au groupe. C’est ainsi que l’outsider (l’étranger, le marginal) peut percevoir l’essence d’une société mieux (ou pour le moins autrement) que ses propres membres : ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, la perspective et l’angle de son regard lui en donnent une vision particulière, plus aiguë. Dans sa quête d’intégration, il est capable d’adopter ces traits de caractère mieux qu’un autochtone, quitte à en devenir l’archétype. C’est ainsi que Joseph Conrad ou Eugène Ionesco, nés en Pologne et en Roumanie, sont considérés comme de grands écrivains « typiquement » anglais et français, et l’allemand Jacques Offenbach comme le plus français des compositeurs d’opérette (lui qui n’avait jamais perdu son « lourd » accent), tandis que son compatriote Thomas Nast (1840-1902) est incontestablement le plus grand caricaturiste américain de son époque (et inventeur de l’âne et de l’éléphant comme symboles des partis démocrate et républicain).

N’est pas Freud qui veut : le regard sur l’autre est souvent plus perspicace que l’auto-analyse. Ce n’est pas uniquement le cas pour l’individu face à l’autre, mais aussi face au groupe. C’est ainsi que l’outsider (l’étranger, le marginal) peut percevoir l’essence d’une société mieux (ou pour le moins autrement) que ses propres membres : ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, la perspective et l’angle de son regard lui en donnent une vision particulière, plus aiguë. Dans sa quête d’intégration, il est capable d’adopter ces traits de caractère mieux qu’un autochtone, quitte à en devenir l’archétype. C’est ainsi que Joseph Conrad ou Eugène Ionesco, nés en Pologne et en Roumanie, sont considérés comme de grands écrivains « typiquement » anglais et français, et l’allemand Jacques Offenbach comme le plus français des compositeurs d’opérette (lui qui n’avait jamais perdu son « lourd » accent), tandis que son compatriote Thomas Nast (1840-1902) est incontestablement le plus grand caricaturiste américain de son époque (et inventeur de l’âne et de l’éléphant comme symboles des partis démocrate et républicain).

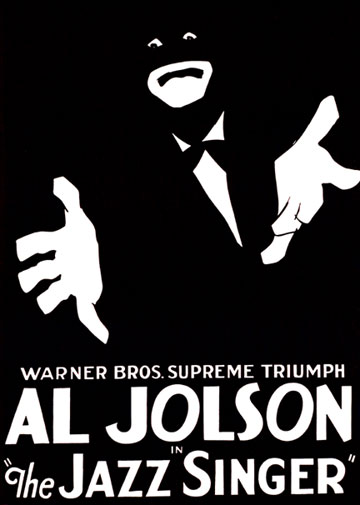

Mais c’est à Hollywood que ce phénomène prend une tournure particulière, avec l’arrivée, dès le début du XXe s., d’une vague d’immigrants1 nés dans les communautés juives d’Europe centrale : Warner, Fox, Goldwyn, Mayer, Tahlberg ou Zukor deviendront les tycoons de l’industrie cinématographique, et inventeront de toutes pièces le « rêve américain », l’image d’un pays accueillant, tolérant et optimiste – ce qu’il n’était pas vraiment, il suffit de se souvenir du sort réservé aux Indiens et à bien d’autres minorités – mais qui deviendra son idéal et son symbole universel dans la foulée de la diffusion de leurs films2. Cette volonté farouche d’intégration à ce qui leur semblait le plus typique est d’ailleurs fort bien illustrée dans le tout premier film parlant, Le Chanteur de jazz, lorsque Jackie Rabinowitz, fils d’un chantre juif traditionaliste, se noircit le visage pour chanter du jazz dans un cabaret : le marginal américain typique n’est pas le Juif immigré, mais le Noir et sa musique. Quant à ce dernier, il tentait surtout d’échapper à sa négritude qui n’avait rien de pittoresque ou de romantique – jusqu’à se blanchir le visage et à s’en retailler les traits, comme le fera bien plus tard un certain Michael Jackson.

Mais c’est à Hollywood que ce phénomène prend une tournure particulière, avec l’arrivée, dès le début du XXe s., d’une vague d’immigrants1 nés dans les communautés juives d’Europe centrale : Warner, Fox, Goldwyn, Mayer, Tahlberg ou Zukor deviendront les tycoons de l’industrie cinématographique, et inventeront de toutes pièces le « rêve américain », l’image d’un pays accueillant, tolérant et optimiste – ce qu’il n’était pas vraiment, il suffit de se souvenir du sort réservé aux Indiens et à bien d’autres minorités – mais qui deviendra son idéal et son symbole universel dans la foulée de la diffusion de leurs films2. Cette volonté farouche d’intégration à ce qui leur semblait le plus typique est d’ailleurs fort bien illustrée dans le tout premier film parlant, Le Chanteur de jazz, lorsque Jackie Rabinowitz, fils d’un chantre juif traditionaliste, se noircit le visage pour chanter du jazz dans un cabaret : le marginal américain typique n’est pas le Juif immigré, mais le Noir et sa musique. Quant à ce dernier, il tentait surtout d’échapper à sa négritude qui n’avait rien de pittoresque ou de romantique – jusqu’à se blanchir le visage et à s’en retailler les traits, comme le fera bien plus tard un certain Michael Jackson.

Mais il y a pire que la situation du marginal : celui de l’entre-deux, du métis (ethnique, culturel, social ou sexuel), rejeté tout à la fois par la majorité et par la minorité, et qui ne parvient à s’identifier totalement ni à l’une ni à l’autre. Plus la société dans laquelle il vit est conformiste, plus il en bave. C’est ce qu’illustre fort bien La Croisée des destins (Bhowani Junction, en anglais3), dont la projection a inauguré la saison de la Cinémathèque française et son intégrale consacrée à George Cukor (né à New York dans une famille d’immigrés juifs de Hongrie). Victoria Jones (Ava Gardner), fille d’un conducteur de train gallois (Edward Chapman) et d’une indienne, est un officier subalterne d’une garnison britannique dans une Inde où fermente la révolte, peu de temps avant son accession à l’indépendance. D’une élégance toute anglaise, elle est méprisée par certains de ses collègues (qui la traitent de chee chee), sans pour autant être considérée comme indienne par les indigènes. C’est à l’occasion d’une scène d’une violence psychologique rare – l’humiliation de manifestants non violents par des intouchables, à l’instigation d’un officier britannique (Stewart Grainger) – qu’elle prend conscience de la partie indienne de ses origines, tandis qu’un de ses amis (Bill Travers), anglo-indien comme elle, fera le chemin inverse. Elle tentera de s’y conformer, tout d’abord en adoptant le sari et la coiffure traditionnels – typiquement premier pas des converts –, en insistant pour affirmer, aux yeux des Anglais, sa nouvelle identité. Elle essayera en vain tomber amoureuse d’un Sikh fort sympathique (Francis Matthews) et pacifiste – dont la mère (l’excellente Freda Jackson) est une farouche nationaliste – pour l’épouser et se convertir à sa religion. Mais elle ne pourra parvenir au bout de sa démarche : elle sent que son adhésion ne sera pas complète. C’est alors qu’elle réalise que son identité doit se construire de l’intérieur, et non pas par mimétisme et par conformité avec un groupe ou un autre.

Autour de cette ligne directrice est construite une trame fort riche et intéressante (à part les quelques vingt premières minutes du film, qui peine à démarrer) qui mêle l’histoire d’une nation en devenir avec sa violence et ses contradictions, et une complexe histoire de désir, de jalousie et d’amour. Ce film d’une grande tension autour des conflits d’identité et d’intérêt personnels et collectifs est ponctué de pauses d’humour qui permettent de reprendre son souffle. Si le jeu des acteurs est sans reproche, ce sont surtout les mouvements de foule – lors de manifestations paisibles ou violentes, dans des ruelles bondées – qui sont exceptionnels dans leur densité et leur ampleur épique, à la mesure des soubresauts de ce sous-continent.

Notes :

1 Quelques 26 millions d’immigrants arriveront aux États-Unis de 1870 à 1920 – suite, principalement, aux tourmentes politiques en Europe –, plus de quatre fois plus que durant les cinquante ans qui avaient précédés cette période. (Cf. « The Immigrant Eye » de Lori Jirousek).

2 C’était le sujet de la conférence de Neal Gabler le 29 juin dernier dans le cadre des Revues parlées du Centre Pompidou, à l’occasion de la sortie en France de son livre Le Royaume de leurs rêves : la saga des Juifs qui ont fondé Hollywood (Calmann-Lévy, prix du meilleur livre étranger sur le Cinéma).

3 Le film est tiré d’un roman éponyme de John Masters (sa traduction française est sortie chez Press Pocket en 1967), lui-même officier et descendant d’une famille d’officiers de l’armée britannique en Inde, à l’instar du Colonel Savage dans le film. Si la plupart de ses « romans indiens » ont été traduits en français, ce n’est le cas que de la première partie de son autobiographie ; il semblerait que The Road Past Mandalay, un texte d’une intensité tragique, ne l’ait pas été.