Couverture de livre ancien. Cliquer pour agrandir.

Couverture de livre ancien. Cliquer pour agrandir.

“Quemad viejos leños, bebed viejos vinos, leed viejos libros, tened viejos amigos”. (« Brûlez de vieux bois, buvez de vieux vins, lisez de vieux livres, ayez de vieux amis »). Attribué à Alphonse X le sage.

„Dort wo man Bücher / Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“ (« Là où l’on brûle les livres, on finira par brûler les hommes »). Heinrich Heine, Almansor.

« C’est donc notre tâche, à nous les fondateurs, d’obliger aussi les meilleures natures à en venir à l’objet d’étude que, dans ce qui a précédé, nous avons dit être le plus important, à la fois voir le bien et entreprendre cette ascension, et après que, étant montés, ils aient suffisamment vu, ne pas leur permettre ce qui est actuellement permis ». Platon, La République, VII, 517a8-519d7.

Le gouvernement cubain vient d’arrêter, au mois de mars dernier, soixante-quinze dissidents, dont quatorze « bibliothécaires indépendants », et de les condamner à des peines allant jusqu’à vingt-huit années dans ses geôles. Il s’agit de particuliers qui ont mis en place des petites bibliothèques de prêt fonctionnant dans leurs appartements, et comprenant des ouvrages interdits à Cuba. Cet « incident » a fait l’objet de discussions lors du congrès annuel de l’association des bibliothèques américaines (ALA) à Toronto, qui a décidé de ne pas décider. Les raisons principales invoquées en sont, selon Mark Rosenzweig, que les « bibliothécaires indépendants n’avaient pas de rapport avec des bibliothécaires professionnels », et qu’ils « étaient soutenus par des groupes américains anti-Castristes ».

Selon Fidel Castro, aucun ouvrage ne serait interdit à Cuba, mais les bibliothèques cubaines n’ont pas les moyens d’acquérir tous les titres. Si c’était le cas, ce gouvernement aurait dû encourager les entreprises extra-professionnelles de diffusion, et celles-ci ne pourraient donner lieu à des arrestations pour la diffusion de quelque ouvrage que ce soit. Le silence de l’ALA – et, chez nous, des médias et des forums professionnels – qui n’ont pas véhiculé ces informations ni, a fortiori, ne les ont discutés, est d’autant plus surprenant.

Il s’agit là non seulement de l’avenir (voire du présent) de la profession de bibliothécaire, mais aussi de l’avenir des bibliothèques, et surtout de l’avenir du livre tout court ; enfin, de l’avenir de la liberté d’expression – et de la démocratie – au sein de notre société. Ici et maintenant, non pas sur celui d’une planète aussi distante, étrange et oubliée que Cuba.

Quand je parle des bibliothécaires, ce n’est pas tant, dans l’immédiat du moins, de ceux du secteur public, dont le statut permet de s’exprimer publiquement sur des sujets de société – et certains le font avec une rigueur morale impressionnante, digne d’admiration – mais des bibliothécaires du secteur privé. Ceux-ci ne peuvent parler librement de sujets épineux, sous peine de perdre leur emploi, avec la « promesse » de ne pouvoir en retrouver sur tout l’hexagone (je parle de cas réels). Ces bibliothécaires sont donc obligés de se taire. Ou alors de se clochardiser, mais qui les écoutera alors ? Et qui les défendra ? Ce ne sont pas les bibliothécaires de l’ALA qui ne l’ont pas fait pour leurs confrères (terme qu’ils récusent, j’en suis sûr, le corporatisme jouant bien plus que le sens civique) de Cuba, et si la tendance à la privatisation du service public – et par conséquence à celle des bibliothèques – s’étend à la France, qu’en sera-t-il de cette libre et nécessaire expression, cette fois pour tous les bibliothécaires ?

•

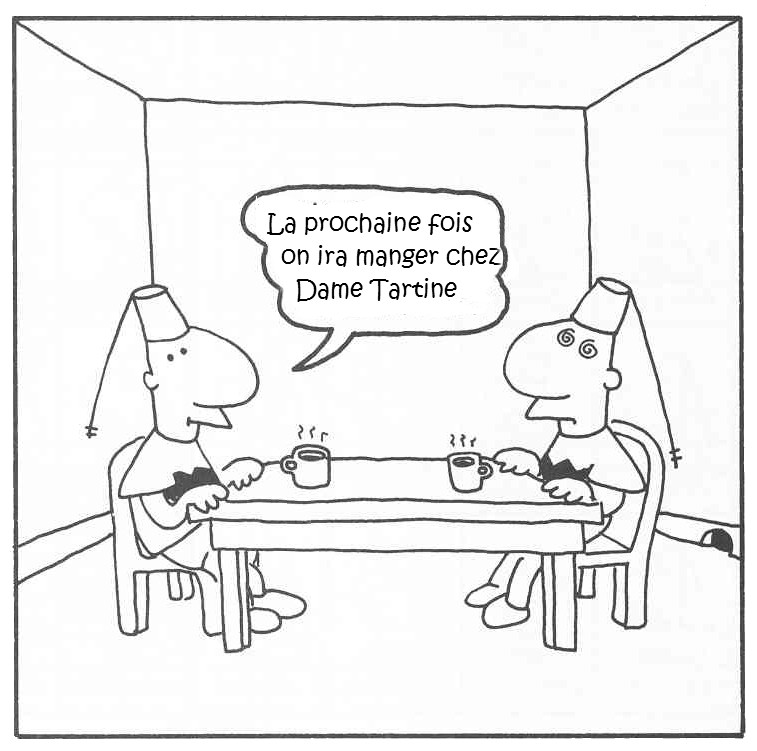

Les bibliothécaires sont les dernières sentinelles face à la progression de ce désert des Tartares que sont la déculturation, l’analphabétisme croissant, l’isolation croissante de l’individu, la subjugation de la société aux marchands, enfin l’atonie du politique, voire sa collaboration active, à ces phénomènes – pour certains nés avec la démocratie et le livre – et qui se liguent pour les éradiquer. Comme l’écrit Jacques Grand’Maison :

[O]n ne saurait gommer le désarroi intérieur qui tourne d’abord autour du sens, autour du comprendre. Donc, un formidable problème culturel qui déborde ces brouillages du présent, car il s’accompagne d’une certaine amnésie, sinon de déstructuration plus ou moins poussée de la mémoire des patrimoines historiques de sens éprouvé, religieux ou autre, sans compter les déficits graves au chapitre des nouvelles exigences culturelles d’une société autre en devenir.

Pourquoi le bibliothécaire ? Parce qu’il est le gardien de cette parcelle d’éternité qu’est le texte écrit qui ne peut être ni effacé ni altéré (contrairement aux contenus du web, ce qui correspond bien à l’univers glaçant de réécriture du passé pour correspondre au présent que décrit George Orwell dans 1984). Parce qu’il le sait, et parce qu’il le transmet. Pour cela, il doit pouvoir le dire, et pour le dire, il doit être libre de le dire.

Or, phénomène ô combien étrange, la liberté d’expression est menacée justement dans notre société démocratique, par le triste déclin des institutions en général et du pouvoir politique en particulier qui s’accompagne de la formidable montée de l’individualisme de masse (pour reprendre l’expression cinglante de Jean Baubérot) et de celle d’entreprises privées et de leurs patrons, dont les objectifs marchands ne s’accommodent pas des garde-fous établis par le politique. Plus le pouvoir est grand et tentaculaire – ce qui est le cas de multinationales et qui l’a été d’États totalitaires, de tous temps – plus il profite, pour s’implanter, de la liberté d’action que lui offre la structure démocratique en place, surtout lorsqu’elle est en dévitalisation et en perte de repères autres que le cours de la bourse, pour ensuite en étouffer la représentation politique en commençant par les livres, et finalement pour imposer ses propres règles de fonctionnement à la société subjuguée. C’est le 10 mai 1933 que le parti nazi, démocratiquement élu deux mois plus tôt, fit brûler publiquement des milliers de livres à Berlin, Bonn, Göttingen, Heidelberg, Munich et bien d’autres villes. C’était avant le déluge, direz-vous ? C’est en 1990 qu’a eu lieu la censure de l’exposition des photographies de Robert Mapplethorpe à Cincinnati aux États Unis, pays démocratique qui a renversé les régimes démocratiques qui le dérangeaient, chantre de la liberté d’expression où le contenu des courriers électroniques privés en entreprise n’est pas protégé par la loi. La raison en est simple : dans ce pays-là, les principes démocratiques sont soumis, de plus en plus, aux seuls intérêts économiques.

Le politique, le nôtre surtout, participe à ce devenir, par sa « politique » de privatisation de la culture (et de l’éducation nationale, mais c’est un autre débat) : on reparle de l’absorption de la Bibliothèque publique d’information par le Centre Pompidou et de la privatisation de ce dernier, de la « réintégration » de leur ministère au sein de celui de l’éducation nationale (lui-même chapeauté actuellement par celui de l’intérieur – oh, George Orwell, tu avais bien vu tout ça), d’où il en était sorti il y a quelques décennies. Le dictat de la grande « phynance » pousse à la disparition des petites et moyennes structures ou à leur absorption par de plus grandes (phénomène s’accompagnant du downsizing si lucidement illustré dans le film The Big One de Michael Moore), pour créer le fantasme ultime, l’hypermarché privé de la culture. Cela existe déjà pour les salles de cinéma ou pour les librairies – mais les bibliothèques ? Les musées ? Se transformeront-ils en librairies et en galeries privées, dirigées par des patrons qui n’auront cure des « contenus culturels », déterminant acquisitions, ventes et désherbages en fonction de l’état de leur budget (on vend un Picasso ou un incunable et ça règle le problème), des cours du marché, de la mode de l’instant ou de leurs opinions politiques ?

•

Parlons-en, de la mode, de celle du tout électronique : les budgets consacrés à la conservation du patrimoine sont en déclin, il n’en reste que pour mettre en ligne et faire de la montre, privilégiant la forme au contenu, le maître mot étant l’hypermédia, avatar du « métissage des genres », les mêlant tous pour masquer l’indigence de chacun d’eux. Ce qui se passe dans le domaine de l’image et du son présage de ce qui se passera demain dans celui du texte. Le déclin du disque est bien engagé, les nouveaux formats se succédant de plus en plus rapidement : il en reste parmi nous qui ont connu les 78T, les 33T et les 45T, puis sont passés aux cassettes, ensuite aux disques compacts, et qui ne savent plus que faire maintenant : le minidisc ou le super-cd? le dvd ou le dvd-audio ? Et quand on aura enfin choisi et acheté et qu’on aura mis son ancienne collection au rebut, qu’en sera-t-il demain ? On parle tant des vertus du MP3, mais n’est-il pas en voie de remplacement par un « super » MP3 ? Quant à l’image animée, plus il y en aura, sur écran panoramique équipé de son (stéréo, quadra, 5+1 et bientôt 6+1), plus l’individu y sera immergé tel un prisonnier dans la caverne allégorique de Platon condamné à contempler des ombres, moins il pourra voir la réalité, réagir et se révolter.

Et cet individu, on fait tout pour lui rendre le chemin vers la bibliothèque de plus en plus difficile, à commencer par la fermeture des plus petites ou leur absorption par les plus grandes, à suivre par la mise en place de droits (payants) pour la lecture, et à finir par quoi ? Ne pouvant plus s’y déplacer, il sera rendu à l’inertie du spectateur devant l’écran (de la télévision, de l’ordinateur, ou de la combinaison des deux, dans un avenir radieux) ; c’est ce qui est arrivé, en partie, au cinéma, avec l’invention de la cassette vidéo. Le téléphone et l’internet lui ont aussi permis de tout commander à domicile, du meuble au repas chaud, et avec la webcam inutile de sortir pour rencontrer l’autre : on le fait virtuellement de son salon, ce qui est bien plus hygiénique (grande préoccupation des États fascistes).

Dans ce monde qu’on nous prépare, plus besoin du livre : de toute façon, on sait de moins en moins lire, le multimédia remplaçant cet objet qui requiert un effort d’appropriation croissant. On n’a plus besoin d’écrire : le copier-coller permet de se créer son devoir ou son livre qui n’en sera que plus populaire et dont on fera les gorges chaudes dans les émissions télévisées pseudo-culturelles, qui font la part belle aux maîtres de la formule lapidaire (télévision oblige) plutôt qu’à l’expression réfléchie d’une pensée, sous l’œil admiratif du présentateur qui ne connaît en général de l’œuvre que les fiches qu’on lui a faites. Comme l’écrit si fortement Louis Calaferte :

Des millions d’hommes meurent de faim, l’injustice, l’obscurantisme sont partout : on arrête, on emprisonne, on déporte, on torture, on répand le sang, on diffuse le mensonge corrupteur, on entretien l’analphabétisme, on étouffe les idées généreuses, on anéantit les consciences – pendant ce temps-là, nos célébrités littéraires font de la littérature confortable, c’est-à-dire du plus pur fumier, se prostituant au public de toutes les façons, notamment par l’intermédiaire de cette entreprise de décérébration qu’est notre actuelle télévision.

On se transforme ainsi en un être nouveau, atrophié des muscles (sauf ceux des doigts pour le clavier, et surtout du pouce pour le téléphone portable), hybride (câblé et branché en permanence, non seulement à un portable, mais au réseau), et bientôt atrophié du cerveau – nulle nécessité de penser quand on est immobile et coupé du monde réel et quand on « navigue » dans un monde de signes : on n’a plus que des réflexes et des besoins, de plus en plus instinctuels et immédiats – pour enfin se dissoudre, fantasme fusionnel ultime – dans cet hyperespace et son hyperculture que nous décrit le philosophe Pierre Lévy en des tons rhapsodiques.

Ce processus de dévitalisation de l’homme se manifeste par son évolution de citoyen en consommateur, d’acteur en spectateur, d’actif en passif, vers la société « d’en haut » dont parle H. G. Wells dans La Machine à explorer le temps : « Les Eloïs, comme les rois carolingiens, en étaient venus à n’être que des futilités simplement jolies », ne vivant que dans l’oisiveté et la peur des autres, ceux d’en-bas, les Morlocks, serviteurs devenus prédateurs.

On court ainsi à grands pas vers le monde que décrit J. G. Ballard dans le recueil de nouvelles La région du désastre, et notamment dans L’Homme subliminal : uniformisation des « produits » (de l’agriculture à la culture, tout n’est plus que produit), changement de modèles de plus en plus fréquents pour encourager la consommation, réduction de la marge de choix de l’individu et de son espace vital : il faut bien faire vivre les industries, elles ne peuvent vivre que si elles produisent et que nous achetons, et il faut donc que ce que nous avons acheté précédemment ne fonctionne plus ou ne nous soit plus utile, ou alors que nous en cumulions plusieurs exemplaires. Ainsi on n’achète plus que pour acheter, et non pour utiliser ce qu’on achète (« consommer ») : combien de livres jamais ouverts se retrouvent sur une table de salon parce qu’on en a parlé dans les médias ?

•

Plus que toute autre chose, le livre est aussi outil de liberté : est-ce fortuit que sa racine latine soit « liber » et qu’il ait permis à tant de prisonniers de geôles infâmes de s’en échapper – du moins spirituellement ? Quelle menace pour les pouvoirs ! Il est mémoire et témoin, donc séditieux et dangereux : il faut l’éliminer, faire perdre l’envie de le lire et en désapprendre la lecture. Le brûler, comme dans Fahrenheit 451. Ou le numériser : sous des apparences de conservation, il sera en fait noyé dans la masse et l’uniformité, puis y intégrera inévitablement la publicité (comme l’ont fait la radio, la télévision et les sites web), pour en rentabiliser la numérisation. Sous des prétentions de mise à disposition de tout pour tous, il sera bien plus inaccessible que dans une bibliothèque, où les bibliothécaires veillent à disposer amoureusement « leurs » ouvrages, à choyer « leurs » lecteurs et à se faire rencontrer les uns et les autres pour ce qui sera parfois une rencontre-choc, chaque fois unique, et qui pourra marquer à vie.

Ce qui doit circuler, dorénavant, ce ne sont plus les idées, mais l’argent, virtuellement et de plus en plus rapidement, occasionnant un accroissement des catastrophes (comme l’avait prévu Paul Virilio) dues à cette vitesse croissante et à l’interconnexion de tous les systèmes financiers – mais quelle importance, ce ne sont que des accidents de parcours dans la course de toute l’humanité vers le bien-être de quelques élus. Mais un autre réseau, potentiellement bien plus dangereux d’autant plus qu’il est investi d’une charge utopique démesurée, s’est mis en place : l’internet, toile d’araignée tentaculaire qui pourrait être utilisée pour nous isoler tous derrière nos écrans tout en nous normalisant (même novlang, mêmes goûts), brisant ainsi toute velléité de révolte : on ne trouvera plus de foules insatisfaites dans les rues, puisqu’on est repu chez soi. Quelle société…

Il est triste de constater que ce phénomène est le produit (et non pas l’aboutissement, on est loin d’avoir tout vu) de la reproductibilité (mécanique, puis électronique), ou, plus simplement, de « la » technique, dont le plus beau fruit aura pourtant été le livre démultiplié… Est-il donc voué à disparaître de par sa nature même, telle Dolly la clonée portant en elle le germe de sa mort ? Enterré dans des bibliothèques désormais fermées, on ne pourra plus le toucher qu’en en commandant chez Amazon. Bientôt, il n’existera plus que numériquement, et pour lire ce que Louis Calaferte appelle un simulacre, le lecteur devra l’imprimer lui-même au prix fort, ainsi qu’il le fait déjà pour la musique téléchargée et gravée chez soi sur des supports pour lesquels il paie des droits… Enfin, le surf ludique remplaçant la capacité et le plaisir de la lecture suivie, le livre disparaîtra graduellement comme le Chat de Cheshire, pour être remplacé par une sorte de Google universel et uniformisateur ; ce nouvel audimat nous façonne et nous nivelle déjà insidieusement comme d’autres médias de masse l’auront fait auparavant : tout le monde s’en sert, les réponses aux requêtes sont présentées en fonction de leur popularité – c’est bien plus facile à déterminer que leur qualité – ou de leur capacité (financière) à s’y faire référencer en bonne position.

•

La thèse de notre impuissance face à ces évolutions fait la part belle à la facilité, à la pente sur laquelle nous glissons tous inexorablement (vers quels abîmes ?) comme une masse amorphe, symptôme d’une société sans volonté politique. C’est donc aussi le signe d’un État en déliquescence qui brade le réel trésor public que sont les patrimoines culturel, artistique, littéraire… en les privatisant (sans parler d’autres services vitaux, mais c’est un autre débat), qui coupe les moyens pour sa conservation, pour sa création (les intermittents du spectacle le savent bien) et pour sa diffusion (les instituteurs le savent bien eux aussi), sous prétexte de la fin de l’âge d’or de l’État-providence et du vide des caisses. Cette disparition progressive de l’État dans ces champs, sans réelle prise de relais par l’Europe, qui s’accompagne de la montée en pouvoir des marchands, signale-t-elle un retour vers un deuxième Moyen-Âge, le premier ayant suivi la dissolution d’un autre empire, celui de Charlemagne ?

Mais ces caisses sont-elles si vides que ça ? La France n’est pas la Somalie, tout de même, et l’argent s’y trouve bien, mais au lieu d’aller à ce qui est vital et nécessaire – la santé, l’éducation, la culture et la recherche scientifique y comprises – il s’engloutit dans l’érection de monuments à la mémoire du pouvoir en place et surtout du fait du Prince : la construction sans doute inutile et certainement inefficace de la Trop Grande Bibliothèque au budget de fonctionnement annuel pharamineux, si inhumaine et labyrinthique pour ses lecteurs et son personnel, et dans laquelle on n’aime pas se perdre, à l’inverse de celle que décrit Jorge Luis Borges ; celle du Musée des Arts premiers destiné à remplacer que ce qui existe dans de forts beaux lieux qu’on laisse en friche ; celle de la Grande Arche ou de l’Opéra Bastille avec leurs problèmes structurels ; celle de l’Hôpital Pompidou, sitôt ouvert sitôt fermé en partie… Quelques exemples parmi tant d’autres. Ce n’est pas qu’il ne faut pas construire, mais il est ironique que les réussites aient été, ces derniers temps, du côté du sport (le stade de Saint-Denis) par exemple et que de prétendues économies d’échelle se soient concrétisées par des gouffres financiers. Mais surtout, il aurait fallu assurer que ce qui a été construit puisse continuer à fonctionner : nul ne peut plus ignorer la très grande misère des bibliothèques universitaires laissées à l’abandon par tous les pouvoirs et le désintérêt pour la recherche, causes de la carence dans la formation des jeunes générations et de la fuite des cerveaux vers l’étranger.

Il est temps, dans ce domaine comme dans d’autres, de mettre fin à l’allocation de fonds astronomiques pour une réalisation souvent spectaculaire et vulnérable, si elle ne peut être soutenue par les crédits nécessaires à son fonctionnement dans la durée. Il est plus que temps de revenir aux considérations économiques (mot signifiant « gestion de la maison »), qui se voient remplacées par des velléités financières d’enrichissement personnel ou institutionnel.

•

Ce qui est en jeu ici, finalement, est bien l’attitude de l’homme face à la technique. Elle est présentée comme une aspiration prométhéenne de l’apprenti sorcier qu’est l’homme, qui lui aurait échappé pour s’incarner dans des systèmes mus par une sorte de logique interne et autonome, amorale et inconsciente, à laquelle nous sommes inéluctablement soumis. De prothèse qu’elle aura été pour l’homme dans ses limites, elle l’aura enfin dominé, tel le Golem de Prague sorti de l’inanimé et échappant au contrôle de son maître.

Regardons la technoculture pour ce qu’elle est. Elle se caractérise, selon Jacques Ellul (cité par Jean-Luc Porquet) par la confusion entre culture et savoirs d’une part et informations d’autre part ; par le manque de réflexion critique et de mise à distance ; enfin, par la conformisation technique et la nécessité de s’adapter aux changements permanents, tel Sisyphe condamné à rouler éternellement un rocher de plus en plus lourd et qui ne cesse de retomber. En effet, à l’instar de Günther Anders, on constate que la capacité de l’homme à inventer et celle de la technique à fabriquer s’emballent, créant à un rythme croissant des technologies et des « objets » nouveaux, en en éliminant de plus anciens à peine devenus familiers. Cette accélération et la dématérialisation de ces nouveaux objets (qui a suivi celle de l’argent) se manifestent par leur imbrication inextricable en des systèmes démesurés, géants aux pieds d’argile vulnérables et rigides à force d’interdépendance et de complexité, qui sont pour beaucoup la cause de la difficulté croissante à se les approprier, non pas uniquement par un individu particulier, mais par une société et finalement par une culture. C’est tout le contraire de l’objet livre, dont la simplicité, la pérennité et la « réelle présence » ont permis l’appréhension par l’homme et son inscription universelle, lui assurant ainsi une place jusqu’ici inégalée.

Quand bien même nous serions devenus esclaves de la technique (ce que je conteste), eh bien des Spartacus ont existé de tous temps, des révoltes ont réussi, et des tyrannies sont tombées. Il est grand temps de mettre fin à celle de la technique, à la fois génératrice et moteur emballé de multinationales dont les grands patrons ne sont que des pions, et que nous reprenions conscience. Il ne s’agit pas de sombrer dans un passéisme figé ni de s’opposer à « la modernité », mais de faire des choix conscients pour ne pas suivre, tel des moutons de Panurge, les dictats de la publicité omniprésente même dans les médias du service public (Le Canard enchaîné peut bien s’en passer, lui) ou ceux du conformisme ambiant.

•

À l’époque où l’homme croit avoir percé les mystères de la vie et de l’univers, il est étrange de constater ce fatalisme, sous forme de sentiment d’impuissance et de crainte, ou de discours résignés ou enthousiastes, devant La Technique (et son compagnon, Le Progrès). Remplace-t-elle donc les dieux anciens, puis La Raison qui les a tués, enfin l’État qui promettait de nous rassurer, confirmant ainsi ce retour vers un second Moyen-Âge, avec ses cortèges de peurs irraisonnées et de conflits interminables, dont nous parlions plus haut ? L’homme d’aujourd’hui a pourtant une alternative : lucidité et esprit critique (à défaut de l’expérience, qu’il n’utilise jamais).

Faut-il aller avec le courant, se dire que de toute façon on ne peut y résister et donc collaborer ? Ce n’est pas une élégie pour le temps qui passe, mais un appel à notre conscience afin qu’il passe mieux. Ce n’est pas la peur ni le rejet de la technique, dont la mise en œuvre par le génie d’un homme nous a donné le livre – qui, lors de l’invention de la presse, en a effrayé plus d’un, comme le décrit Jean-Gabriel Ganascia :

C’était l’effroi du sacerdoce devant un agent nouveau, l’imprimerie. C’était l’épouvante et l’éblouissement de l’homme du sanctuaire devant la presse lumineuse de Gutenberg. C’était la chaire et le manuscrit, la parole parlée et la parole écrite, s’alarmant de la parole imprimée ; quelque chose de pareil à la stupeur d’un passereau qui verrait l’ange Légion ouvrir ses six millions d’ailes. C’était le cri du prophète qui entend déjà bruire et fourmiller l’humanité émancipée, qui voit dans l’avenir l’intelligence saper la foi, l’opinion détrôner la croyance, le monde secouer Rome. Pronostic du philosophe qui voit la pensée humaine, volatilisée par la presse, s’évaporer du récipient théocratique. Terreur du soldat qui examine le bélier d’airain et qui dit : « La tour croulera ». Cela signifiait qu’une puissance allait succéder à une autre puissance.

Le livre électronique en devenir, et plus généralement l’internet, sont une réelle puissance, et s’il faut en craindre les dérives perverses et inévitables que tous les médias ont subies après un début idéalisé (lucidement analysées par le sociologue Philippe Breton), il ne faut pas en rejeter les aspects utiles – notamment la capacité de chercher des contenus dans ce fatras génial. Mais une fois trouvés, il nous faut revenir du simulacre à l’objet, de la page web à la page du livre, du surf ludique à la lecture posée, sous peine de perdre pied avec la réalité. La mise en garde de Walter Benjamin s’applique tout autant à l’art de la lecture et au livre qu’à l’art tout court : « À mesure que diminue la signification sociale d’un art, on assiste en effet dans le public à un divorce croissant entre l’esprit critique et la conduite de jouissance ».

La technique, bien utilisée, nous a fourni bien d’autres acquis dans tous les domaines du quotidien – voire dans ceux du rêve : après tout, on a marché sur la Lune, et même si le geste paraît inutile (il ne l’est pas au vu des découvertes qui auront servi à le réaliser), il s’est inscrit dans notre mémoire collective comme la Tour de Babel ou le Concorde, un lointain souvenir d’Icare tentant d’échapper à sa condition humaine, mais avec laquelle il nous faut apprendre à composer, faute de quoi nous retomberons tous ensemble dans l’animalité. Ceci ne pourra se faire que si nous reprenons le contrôle de la technique – par le politique, le culturel, le social.

Ce n’est pas non plus une plainte contre une prétendue conspiration mondiale et diffuse qui viserait à nous subjuguer et dont se nourrissent non seulement certaines séries culte, mais aussi les régimes totalitaires pour s’en prendre à des minorités qui les gênent ou encore des tueurs en série paranoïaques.

C’est un appel contre le laisser-aller à la facilité que nous trouvons, justement, par le biais de certaines réalisations techniques : la difficulté n’est pas une vertu en soi, mais un monde dans lequel on pourrait arriver au sommet de l’Everest en téléphérique serait-il plus beau ? Il est plus aisé de regarder la télévision que de lire un livre, et on peut aussi y trouver ce qu’on ne trouvera jamais dans un livre, mais inversement aussi, il y a dans le livre, et dans l’acte cognitif de sa lecture individuelle et personnelle ce quelque chose, qui participe de la structuration de l’intelligence, de la culture, de la mémoire collective et donc de la société, qui est essentiel et qu’il faut veiller à ne pas perdre. Le choix du livre est l’acte de liberté ultime, et il nous faut le défendre.

Juillet 2003