Après Vienne

Vienne la baroque est une orgie de tartes à la crème montées d’un Éverest de Chantilly : l’architecture exubérante de ses monuments et le décor intérieur de ses églises en donnent le sentiment et ses cafés le goût. Les palais majestueux à la splendeur délirante de cette petite ville de province qui fut le cœur d’un empire se retrouvent dans des rues régulières bordées des façades sobres de maisons bourgeoises aux fenêtres surmontées d’un fronton surbaissé ou encadrées de bas reliefs de colonnes, grandeur néoclassique oblige. Sur bruit de fond omniprésent d’une musique de valse hypnotisante, tout y est propre et fonctionne comme sur du papier réglé, les gens sont aimables, souriants, et bien de leur personne. Les autres – mendiants ou drogués – savent se tenir dans l’ombre, à leur place. Il ne s’est rien passé ici, il y a 60 ans.

La ville est organisée efficacement, pour un touriste (sans pour autant atteindre la folle utopie des quartiers de Brasilia) : tous les musées sont regroupés dans le gigantesque palais Hofburg ou ses alentours. Parmi ceux-ci, l’Albertina, qui abrite une richissime collection d’arts graphiques. J’espérais y voir le merveilleux Jeune lièvre, les extraordinaires Mains en prière et d’autres chefs-d’œuvre de Dürer, de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange : las, les murs des splendides salons d’apparat des Habsbourg qui viennent d’être restaurés et ouverts au public n’en affichent que des reproductions de qualité inégale. L’exposition en cours, dans une autre partie du palais, « de Monet à Picasso », permet d’admirer les traces des principaux courants artistiques de l’époque charnière entre le classicisme et l’art contemporain : impressionnisme et post-impressionnisme (un très expressif et curieux portrait d’animal, Le Cheval blanc « Gazelle », de Toulouse-Lautrec), expressionnisme allemand (le mouvement Cavalier bleu), les Fauves et les Nabis, l’avant-garde russe (peut-on ne pas aimer Chagall ?), les surréalistes (un très beau Paysage aux lanternes de Paul Delvaux), jusqu’à Yves Klein, Mark Rothko, Roy Lichtenstein ou Francis Bacon (auquel on a préféré de loin Le Portrait d’Annette d’Alberto Giacometti, moins mortifère et tout aussi fort)… Fruit d’une collection privée (celle de Rita et de Herbert Batliner), cette exposition ne se veut pas exhaustive, mais dessine d’une façon très pédagogique un panorama d’un siècle d’art à cheval sur les 19e et 20e s. (où, comme on le sait, les seules guerres furent les batailles rangées qui se sont tenues entre mouvements artistiques).

Quant à la collection des instruments de musique anciens, hébergée à l’étage du corps principal du palais impérial, on y arrive par de majestueux escaliers qui devaient voir défiler des dames en grandes robes froufroutantes. Des instruments à vent anciens de toutes formes (sans oublier le serpent) et matériau, de nombreux claviers – orgues positifs, épinettes, pianos – dont certains célèbres pour leur facteur ou leur propriétaire, d’autres étranges (combinant orgue et cordes, ou permettant de jouer toutes les tonalités en tempérament égal), des cordes frottées (depuis le rebec de la Renaissance aux grands violons italiens) et pincées (on peut y admirer barytons et doubles guitares) : collection hors du temps dans un lieu mythique, qui évoque d’autres musées d’instruments de musique, avec leur part de merveilleux : celui de la Vleeshuis (maison des bouchers) d’Anvers, qui possède des clavecins flamands au son tout aussi splendide que leur décoration ou celui de Ringve en Norvège, où l’on peut voir, aux côtés d’instruments historiques (depuis un virginal italien des années 1600 jusqu’à un synthétiseur Subharcord II) des instruments de musique traditionnels norvégiens. La musique est sans aucun doute l’une des activités créatrices les plus anciennes de l’homme, et c’est celle qui reste parfois quand il a tout perdu.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale. Le

Le  À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires.

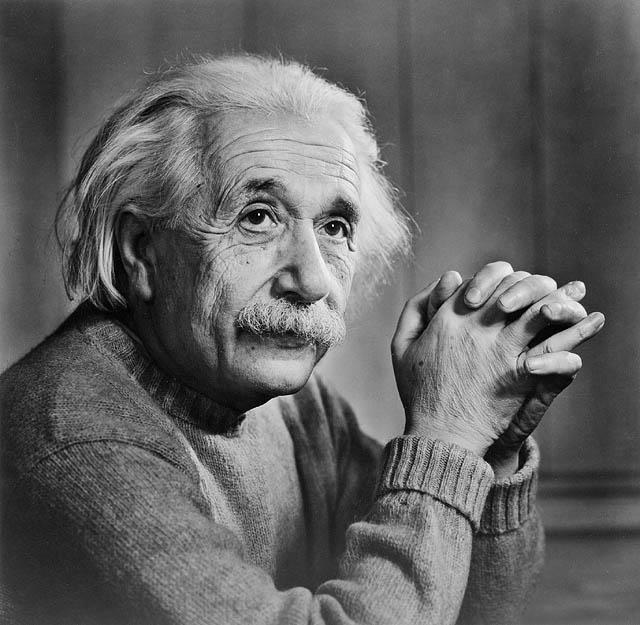

À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires. En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

L’Occident est irrémédiablement engrécé : mythes originels, musique, poésie, théâtre, sculpture, architecture, mathématiques, physique et astronomie, philosophie et politique, il doit une grande partie de sa pensée, de ses sciences et de ses arts (et donc de l’éthique, du savoir et de l’esthétique) à la Grèce antique, qui est aussi à la source de nombre de mots quotidiens ou savants qui nous aident à percevoir et à structurer le monde dans lequel nous vivons ; même le christianisme est le fruit de la transformation opérée sur la tradition juive par le monde hellène.

L’Occident est irrémédiablement engrécé : mythes originels, musique, poésie, théâtre, sculpture, architecture, mathématiques, physique et astronomie, philosophie et politique, il doit une grande partie de sa pensée, de ses sciences et de ses arts (et donc de l’éthique, du savoir et de l’esthétique) à la Grèce antique, qui est aussi à la source de nombre de mots quotidiens ou savants qui nous aident à percevoir et à structurer le monde dans lequel nous vivons ; même le christianisme est le fruit de la transformation opérée sur la tradition juive par le monde hellène.