« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément » – Nicolas Boileau (1636-1711)

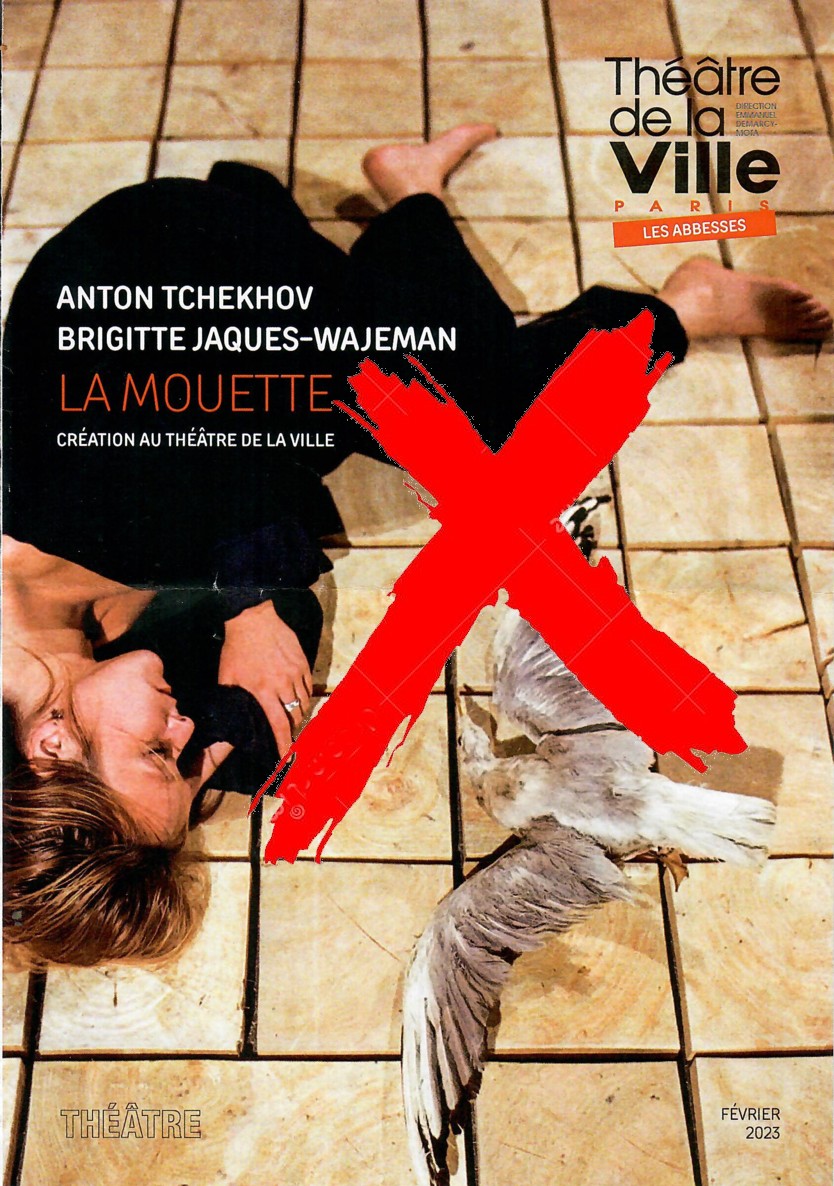

Cliquer pour agrandir. Source : Whisk.

Cliquer pour agrandir. Source : Whisk.

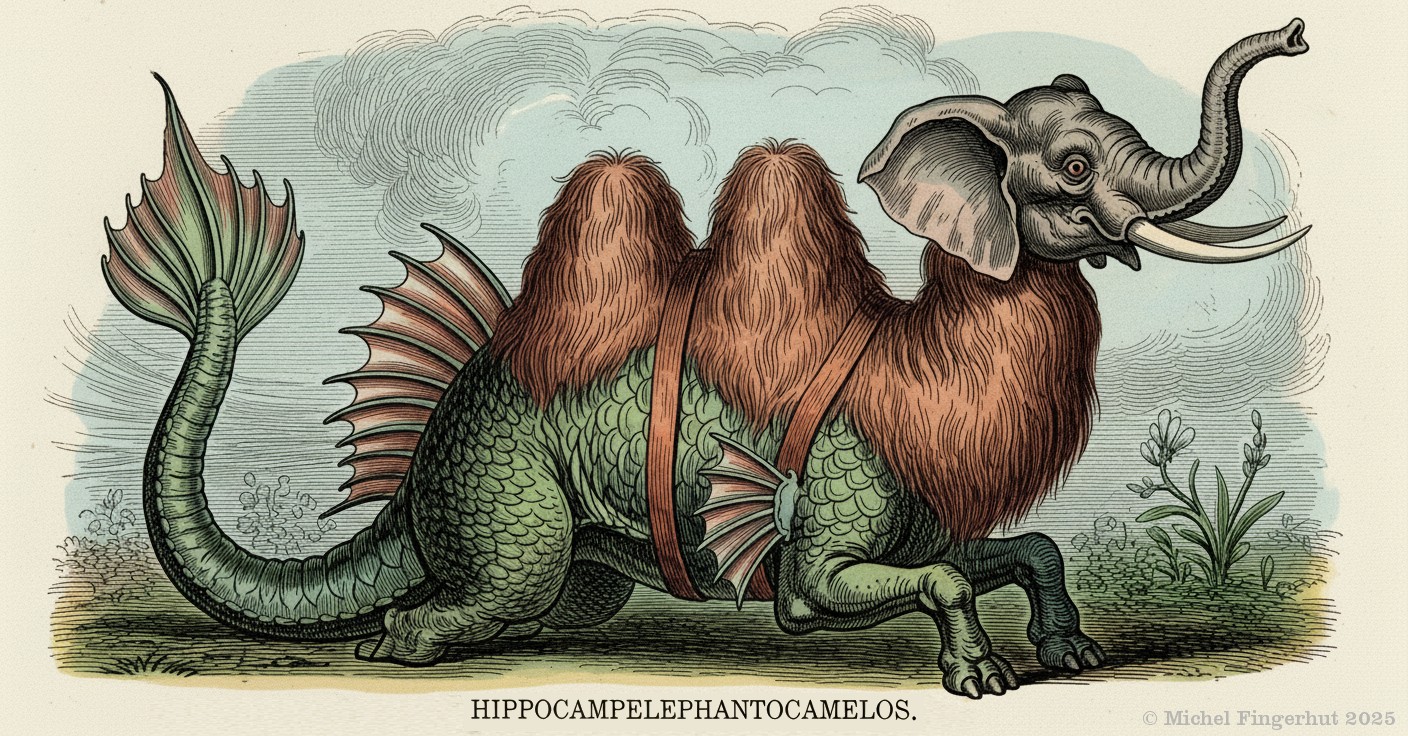

Dans un amphigouriLangage ou écrit obscur, embrouillé, peu intelligible rocambolesqueQui est plein d’invraisemblance, de péripéties extraordinaires, peuplé d’images abracadabrantesquesQui suscitent l’incrédulité par leur caractère improbable ou incohérent et d’hyperbolesFigures de rhétorique consistant à mettre en relief une idée en employant des mots qui vont au-delà de la pensée prolixesQui sont trop longs, diffus, chargés de détails inutiles, surgit l’HippocampéléphantocamélosVoir ci-dessous, chimèreÊtre ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité fantasqueBizarre, extraordinaire, plein de fantaisie, d’originalité dont la seule silhouette paraissait un prolégomèneLongue introduction présentant les notions nécessaires à la compréhension d’un ouvrage à l’incongruQui déconcerte par son caractère étrange et plus ou moins ridicule. Son allure, tour à tour obséquieuseQui manifeste, qui marque un excès de respect, d’égards, etc. et farfelueBizarre, extravagante, fantasque, un peu folle, faisait de lui un parangonModèle, type accompli de bizarrerie dont la trompe exubérante se balançait avec une majesté emphatique. Autour de sa marche extravagante se déployait une cacophonieRencontre de mots, de syllabes, de sons désagréables ou ridicules insipide de vocables tarabiscotésExagérément ornés, recherchés, empreints de maniérisme, où des acrobaties syllabiques invraisemblables formaient une véritable cataracte lexicale. Chaque pas de la bête engendrait un déluge d’allitérationsRépétitions d’une consonne ou d’un groupe de consonnes dans des mots qui se suivent, produisant un effet d’harmonie imitative ou suggestive capricieuses, un tournoiementMouvement agité auquel on ne résiste pas. d’assonances anfractueusesQui présentent des cavités profondes et irrégulières, souvent ramifiées, comme si la langue elle-même s’était éprise de sa propre luxurianceVigueur surabondante. Ainsi, dans ce foisonnementMultiplication, prolifération d’expressions biscornuesQui a une forme irrégulière, bizarre ; qui est de caractère absurde, extravagant, s’exerce l’art périlleux de dompter les mots les plus rétifsQui s’opposent à toute discipline, indisciplinés, rebelles, récalcitrants et de les plier au souffle du lecteur courageux.

— ChatGPT

Dans l’acte I, scène 4 de Cyrano de Bergerac (comédie de Jean Rostand), le Vicomte de Valvert provoque Cyrano en lui disant « Vous… vous avez un nez… heu… un nez… très grand. », à quoi Cyrano lui répond par la célèbre « tirade du nez », dont voici un bref extrait :

Cyrano.

Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !

On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme…

En variant le ton, – par exemple, tenez :

Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais un tel nez,

Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! »

Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse

Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »

[...]

Pédant : « L’animal seul, monsieur, qu’Aristophane

Appelle Hippocampéléphantocamélos

Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d’os ! »

[...]