Quand le Transilien passe à côté de l’Histoire…

Quai de la gare du RER C à Villeparisis.

Quai de la gare du RER C à Villeparisis.

En haut à gauche : panneau indiquant la sortie.

Cliquer pour agrandir. Photo : Mario.

Idem, détail. On peut y lire : Avenue du 16 mars 1962.

Idem, détail. On peut y lire : Avenue du 16 mars 1962.

Photo : Mario.

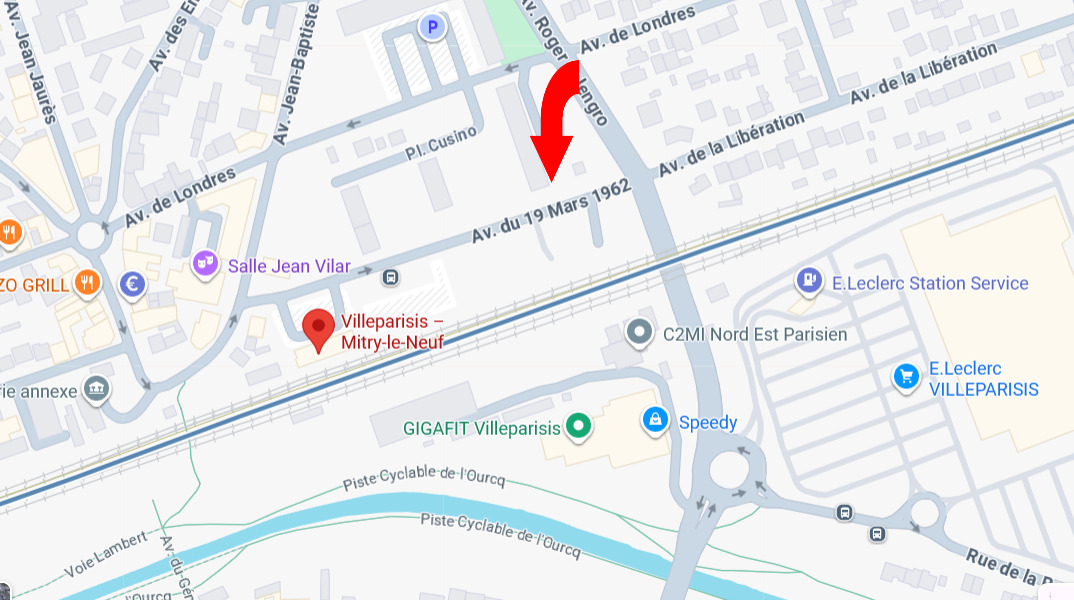

Or, comme on peut le voir, il n’y a pas d’avenue avec ce nom à proximité, mais bien une Avenue du 19 mars 1962

Or, comme on peut le voir, il n’y a pas d’avenue avec ce nom à proximité, mais bien une Avenue du 19 mars 1962

Cliquer pour agrandir.

Il est peu plausible que le 9 se soit renversé tout seul. Et pour mémoire : le 19 mars 1962 est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

L’ayant signalé sur le site du Transilien, voici la réponse, reçue à peine une trentaine de minutes plus tard :

Je fais suite à votre demande du 03 janvier dans laquelle vous apportez vos retours quant au panneau du quai en gare de Vileparisis.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de nous transmettre vos observation. Ces contributions aident à l’identification rapide des différents leviers de progrès à étudier et, à terme, améliorent la qualité globale de notre service.

Dans cette optique, je vous confirme avoir transmis ce témoignage au référent de ligne concerné, garant de la qualité sur les tronçons/gares évoqués.

Votre demande sera ainsi étudiée avec le sérieux et l’expertise nécessaire, pour des actions et changement éventuels.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information ou pour toute question concernant les lignes opérées par Transilien et vous souhaite une agréable journée.

À bientôt sur nos lignes,

Votre Service Client Transilien

A… M…

Je me demande combien de temps prendra l’« étude » de mon signalement et quel sera son suivi, s’il y en a un.