Sylvie, Jean-Philippe et Léo, ce dernier soutenu en arrière-plan par Superman, rejoignent The Emperor dont la présence fait écho justement à cet infâme prétendu surhomme de papier, et, indirectement, à la disparition hier de l’acteur anglais David Prowse qui avait incarné Dark Vador (sans la voix) dans Star Wars. Cette personnalité partie et Michel arrivé,  Léo change son arrière-plan en le remplaçant par une image de bande dessinée représentant une femme armée tenant en joue un homme (cf. ci-contre). Il s’agit de Ms. June Justis, « la seule femme membre du FBI des US », parue dans le magazine G-Woman en décembre 1937 (alors que Wonder Woman, adulée par Sylvie et ses filles, n’a fait son apparition qu’en 1941) – et ce n’est que plus tard que les héros masculins ont évincé quasiment toutes leurs contreparties féminines de ce type de littérature.

Léo change son arrière-plan en le remplaçant par une image de bande dessinée représentant une femme armée tenant en joue un homme (cf. ci-contre). Il s’agit de Ms. June Justis, « la seule femme membre du FBI des US », parue dans le magazine G-Woman en décembre 1937 (alors que Wonder Woman, adulée par Sylvie et ses filles, n’a fait son apparition qu’en 1941) – et ce n’est que plus tard que les héros masculins ont évincé quasiment toutes leurs contreparties féminines de ce type de littérature.

Françoise (P.) arrivant, Léo et Sylvie mentionnent respectivement Little Orphan Annie, parue en 1924 (en anglais uniquement) et Fifi Brindacier (nom complet : Fifilolotte Victuaille Cataplasme Tampon Fille d’Efraïm Brindacier) en 1945 (en suédois puis en français et nombre de langues). Tous deux s’accordent pour avoir adoré Tartine Mariol, créée en 1955 – pastiche de Martine Carol… –, vieille grand-mère avec un menton en galoche, avec des poils, des gros godillots, mais balaise comme tout, qui avait du punch et mettait k.o. tous les méchants, que Sylvie avait dû lire en cachette. Lorsqu’elle a passé son bac avec succès, à la question de ses parents quel cadeau lui ferait plaisir, elle a répondu qu’elle aimerait avoir le tout premier volume d’Astérix (Astérix le Gauiois) de Goscinny. Jean-Philippe dit alors qu’il était assez mal dessiné par rapport aux versions suivantes,  Sylvie rajoutant que c’est le cas pour beaucoup de bandes dessinées, par exemple celle de Mickey. Léo cite alors l’analyse de Stephen J. Gould concernant l’évolution du personnage de Mickey et de sa représentation, turbulent, voire légèrement sadique à ses débuts, puis, au fur et à me sure de son succès populaire, il s’amadoue dans son comportement, ce qui se reflète aussi dans sa représentation, devenant graduellement de plus en plus juvénile, puis enfantine malgré son âge inchangé (processus appelé néoténie), dans le but d’exploiter l’affection humaine profonde pour les jeunes. Et ainsi, le rapport tête – corps de Mickey, initialement celui d’un adulte, évolue vers celui d’un adolescent. Michel, quant à lui, n’a jamais aimé Mickey.

Sylvie rajoutant que c’est le cas pour beaucoup de bandes dessinées, par exemple celle de Mickey. Léo cite alors l’analyse de Stephen J. Gould concernant l’évolution du personnage de Mickey et de sa représentation, turbulent, voire légèrement sadique à ses débuts, puis, au fur et à me sure de son succès populaire, il s’amadoue dans son comportement, ce qui se reflète aussi dans sa représentation, devenant graduellement de plus en plus juvénile, puis enfantine malgré son âge inchangé (processus appelé néoténie), dans le but d’exploiter l’affection humaine profonde pour les jeunes. Et ainsi, le rapport tête – corps de Mickey, initialement celui d’un adulte, évolue vers celui d’un adolescent. Michel, quant à lui, n’a jamais aimé Mickey.

Après un bref échange entre Françoise (P.) et Jean-Philippe à propos du « caractère bien trempé » de Françoise Giroud (évoquée en mentionnant le décès de Jean-Louis Schreiber hier) et de ses présumés actes (qu’elle a nié) à l’encontre des parents de JJSS qui s’était séparé d’elle, pour se marier à une (autre) jeune femme, Michel lit trois citations d’un même auteur, la première de circonstance vu le contexte :

Après un bref échange entre Françoise (P.) et Jean-Philippe à propos du « caractère bien trempé » de Françoise Giroud (évoquée en mentionnant le décès de Jean-Louis Schreiber hier) et de ses présumés actes (qu’elle a nié) à l’encontre des parents de JJSS qui s’était séparé d’elle, pour se marier à une (autre) jeune femme, Michel lit trois citations d’un même auteur, la première de circonstance vu le contexte :

– Vaurien, tu viens de prendre la taille à ma femme !

– Moi, Monsieur ? Fouillez-moi !

Alphonse Allais ? Non.

– Sais-tu pourquoi les sauvages vont tout nus ?

– Parce que Christophe Colomb les a découverts.

Tristan Bernard ? Non. Le dernier indice, plus long, est une fable en alexandrins, Bon conseil aux amants :

Un brave ogre des bois, natif de Moscovie,

Était fort amoureux d’une fée, et l’envie

Qu’il avait d’épouser cette dame s’accrut

Au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut.

L’ogre, un beau jour d’hiver, peigne sa peau velue,

Se présente au palais de la fée, et salue,

Et s’annonce à l’huissier comme prince Ogrousky.

La fée avait un fils, on ne sait pas de qui.

Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche,

Bel enfant blond nourri de crème et de brioche,

Don fait par quelque Ulysse à cette Calypso,

Il était sous la porte et jouait au cerceau.

On laissa l’ogre et lui tout seuls dans l’antichambre.

Comment passer le temps quand il neige en décembre.

Et quand on n’a personne avec qui dire un mot ?

L’ogre se mit alors à croquer le marmot.

C’est très simple. Pourtant c’est aller un peu vite,

Même lorsqu’on est ogre et qu’on est moscovite,

Que de gober ainsi les mioches du prochain.

Le bâillement d’un ogre est frère de la faim.

Quand la dame rentra, plus d’enfant. On s’informe.

La fée avise l’ogre avec sa bouche énorme.

— As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j’ai ?

Le bon ogre naïf lui dit : « Je l’ai mangé. »

Or, c’était maladroit. Vous qui cherchez à plaire,

Ne mangez pas l’enfant dont vous aimez la mère.

Pour bien comprendre le – double – sens de cette fable, il est bon de garder en mémoire le premier sens de marmotFigure grotesque décorant un élément architectural et, en partic., un heurtoir de porte. et celui de croquer le marmotAttendre longtemps en se morfondant.. L’ogre, un peu simplet, est passé du figuré au littéral.

Jean de la Fontaine ? Que nenni. Dickens ? Oh no! Jules Renard ? Eh non. Il s’agit de Victor Hugo, dont l’humour souvent féroce paraît dans ses écrits (on pense surtout aux Châtiments), à l’instar de ce petit quatrain à l’encontre de Louis Veuillot, journaliste, partisan passionné du catholicisme ultramondain :

O Veuillot, face immonde encore plus que sinistre,

Laid à faire avorter une femme, vraiment !

Quand on te qualifie et qu’on t’appelle cuistre,

istre est un ornement.

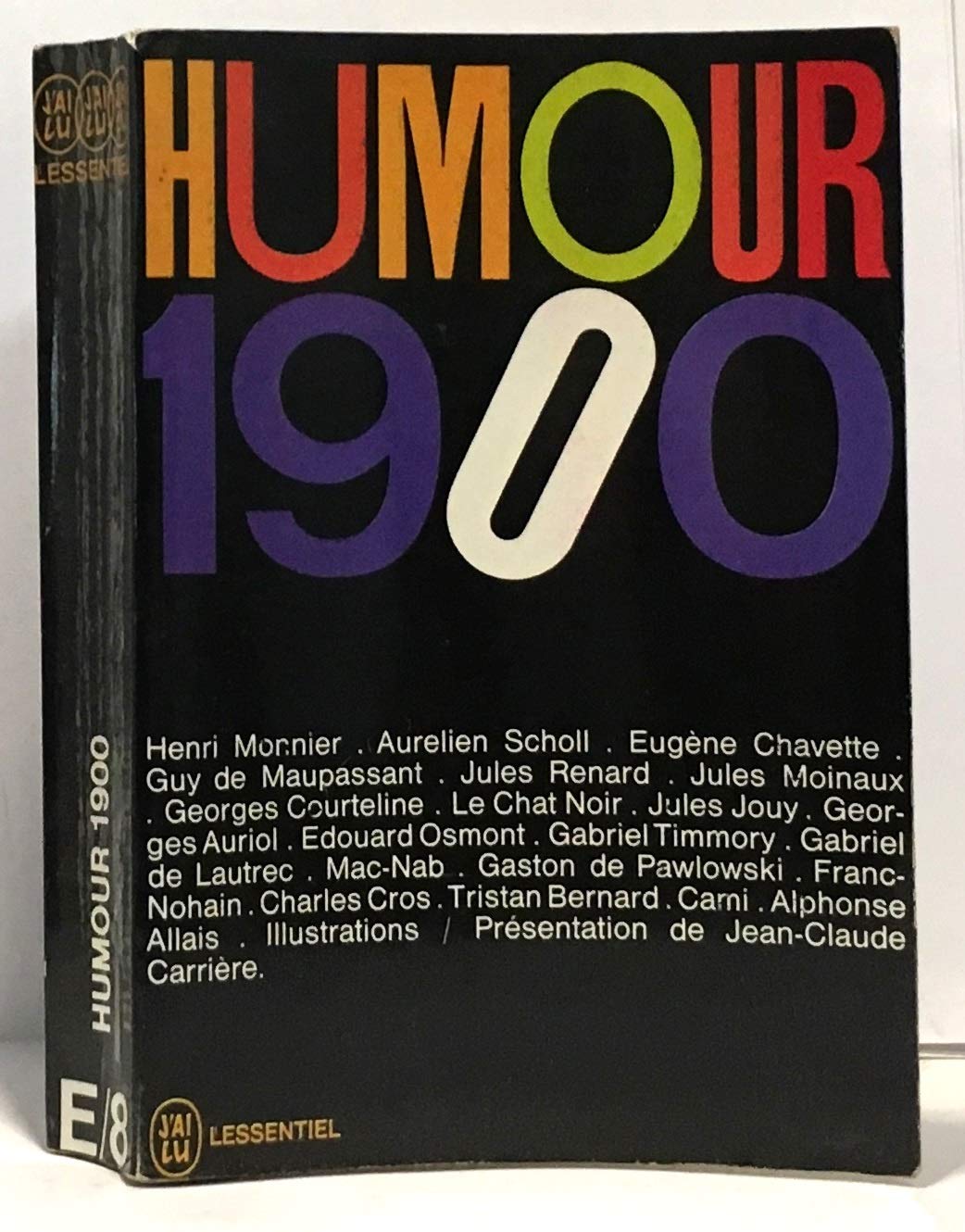

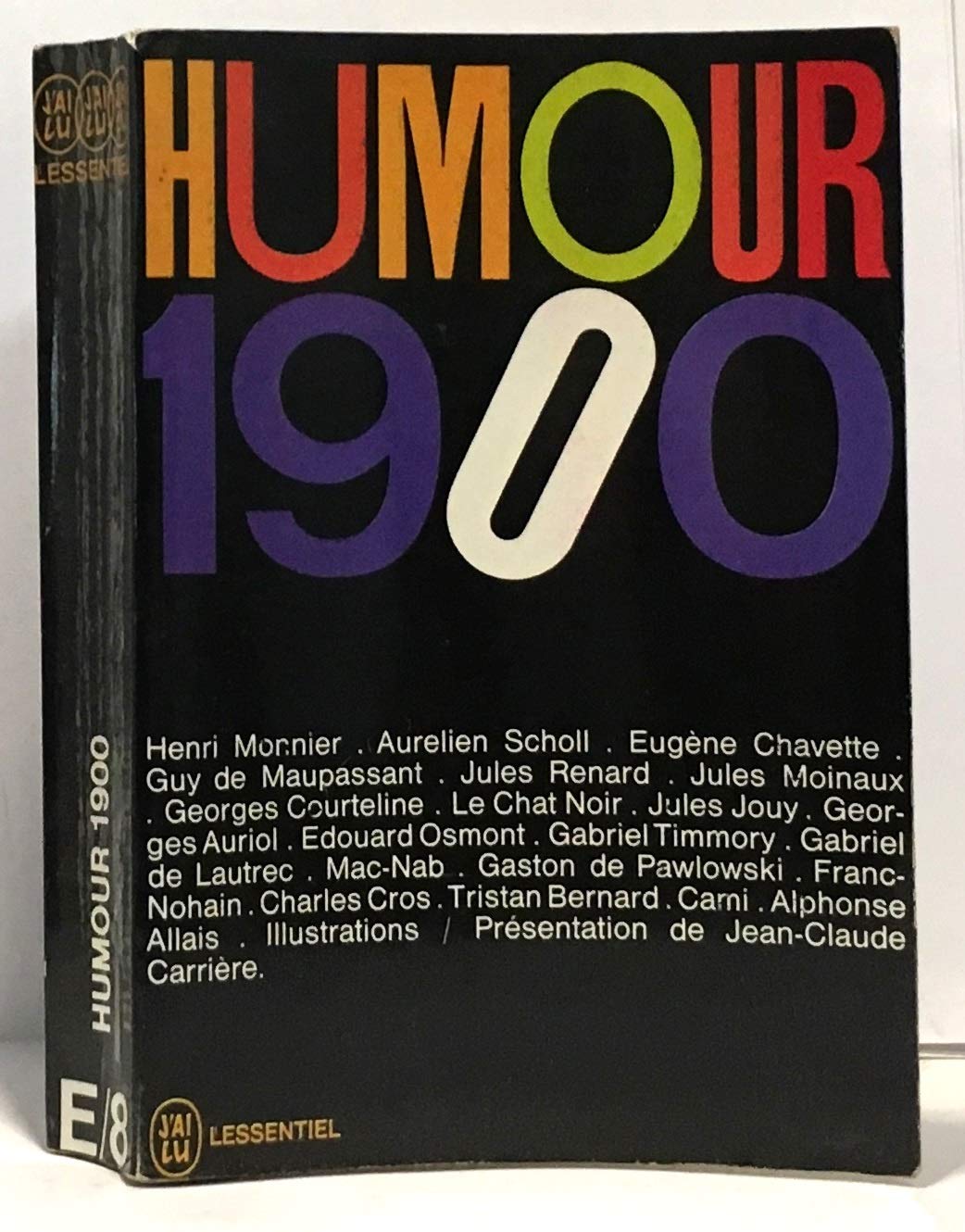

Ces quatre citations sont tirées d’un livre que Michel n’a de cesse de parcourir depuis qu’il l’a acheté dans les années 1960 : Humour 1900, éd. J’ai lu.

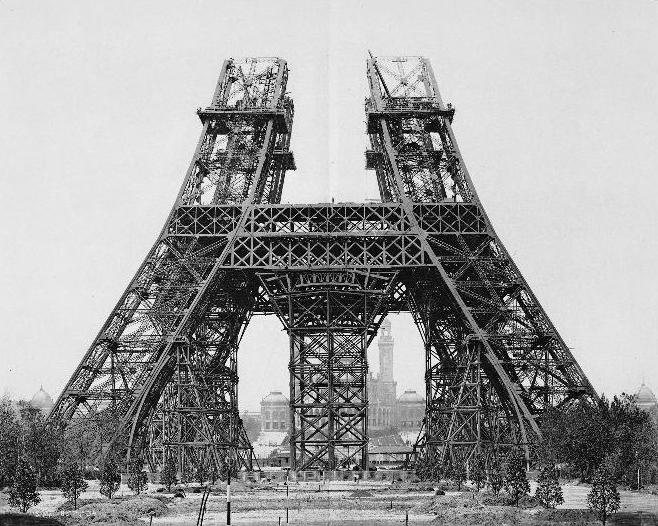

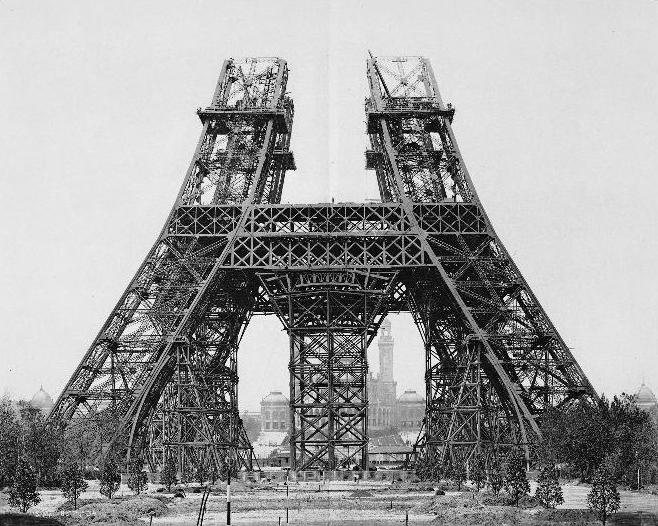

C’est au tour de Françoise (P.) de poser quelques devinettes : avez-vous entendu parler de Victor Lustig ? Jean-Philippe répond du tac au tac : « Un escroc international ». Françoise dit alors avoir cherché qui étaient les plus grands escrocs au niveau mondial ; Lustic a vendu la Tour Eiffel (en 1920)…

Et Anna Anderson ? Imposteuse s’étant faite passer, au début des années 1920, pour la princesse Anastasia, qui donc n’aurait pas été tuée avec son père, le tsar Nicolas II, et leur famille, en 1918. Si cette imposture est démontée à partir de 1927 – il s’agit en fait d’une ouvrière polonaise mentalement malade –, elle ne sera définitivement prouvée par des tests ADN en 1998 (ce qui n’a pas mis fin aux thèses soutenant l’affirmation d’Anderson). Michel et Sylvie mentionnent qu’il y a eu d’autres prétendues Anastasia…

Et Charles Ponzi ? Certains des présents ont entendu parler de la pyramide de Ponzi, d’autres non. Il s’agit d’un montage financier frauduleux inventé par cet Italien arrivé fauché aux US au début du XXe siècle, régulièrement utilisée jusqu’à nos jours et récemment rendue célèbre par l’affaire Madoff. Léo dit alors que David Lescot en a fait une pièce de théâtre (avec chœur). Jean-Philippe signale qu’une arnaque de ce type a eu lieu très récemment (durant la pandémie actuelle) par l’entremise des réseaux « sociaux ».

Léo mentionne une arnaque très simple : une annonce parue dans un journal disait « Vous n’avez plus que 3 jours pour envoyer 1$ à Mr. Un Tel » (et l’adresse était fournie), sans autre précision ; le lendemain, « Vous n’avez plus que 2 jours… », etc. Et ce Mr. Un Tel avait tout de même récolté 1000 ou 2000$/ Ce type de procédé est dorénavant interdit.

Et quid de van Meegeren ? On avait effectivement entendu parler de ce grand arnaqueur dans le monde de la peinture (il « créait » des Veermer).

Quant à Frank Abagnale Jr., jeune escroc, faussaire et imposteur, il se reconvertit finalement en conseil et détection de fraudes. Sa vie – romancée, sans doute – a été l’objet en 2003 du film Arrête-moi si tu peux de Spielberg avec DiCaprio et Tom Hanks.

La conversation aborde alors le sujet des arnaques par courriel, et Michel met en garde contre des mails qui semblent venir d’amis ou d’organismes connus, et qui demandent (ou proposent) soit d’ouvrir une pièce jointe – celle-ci peut contenir un virus informatique –, soit de cliquer sur un lien menant vers un site Web – qui peut télécharger subrepticement des virus dans l’ordinateur –, soit enfin de répondre par mail au dit ami ou organisme, mais en fait l’adresse de réponse n’est pas celle de la personne à laquelle on pense mais en diffère si peu qu’on ne remarque pas cette différence…

Léo signale une plateforme Web utile pour lutter contre la désinformation dans des domaines aussi divers que les médias et la technologie (dont l’internet), la politique, l’environnement, la santé (d’autant plus important ces temps-ci)… il s’agit de hoaxbuster.com.

Léo signale une plateforme Web utile pour lutter contre la désinformation dans des domaines aussi divers que les médias et la technologie (dont l’internet), la politique, l’environnement, la santé (d’autant plus important ces temps-ci)… il s’agit de hoaxbuster.com.

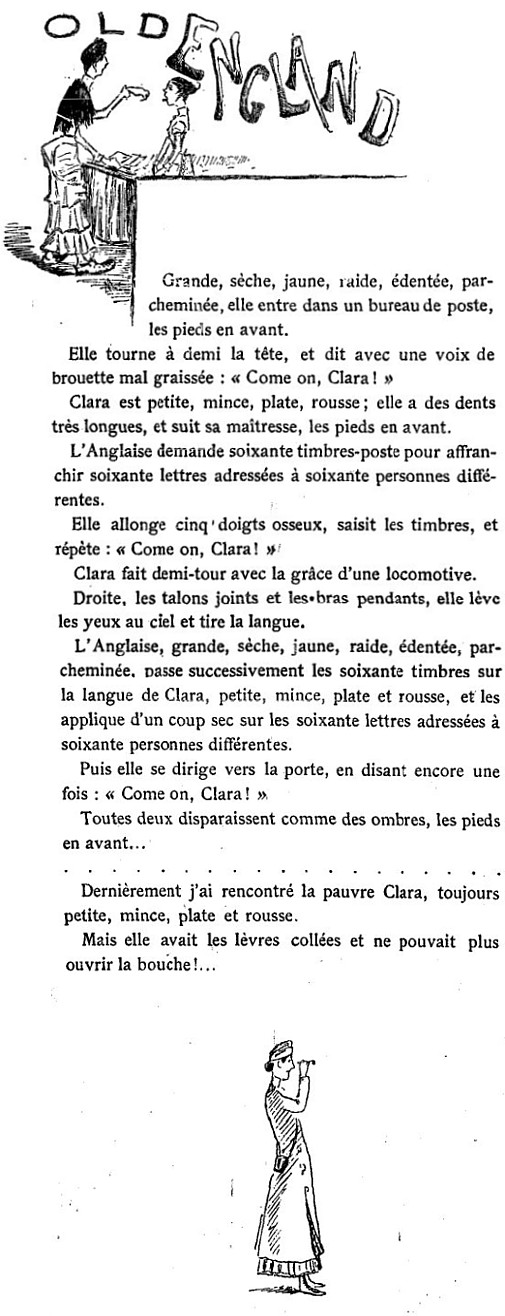

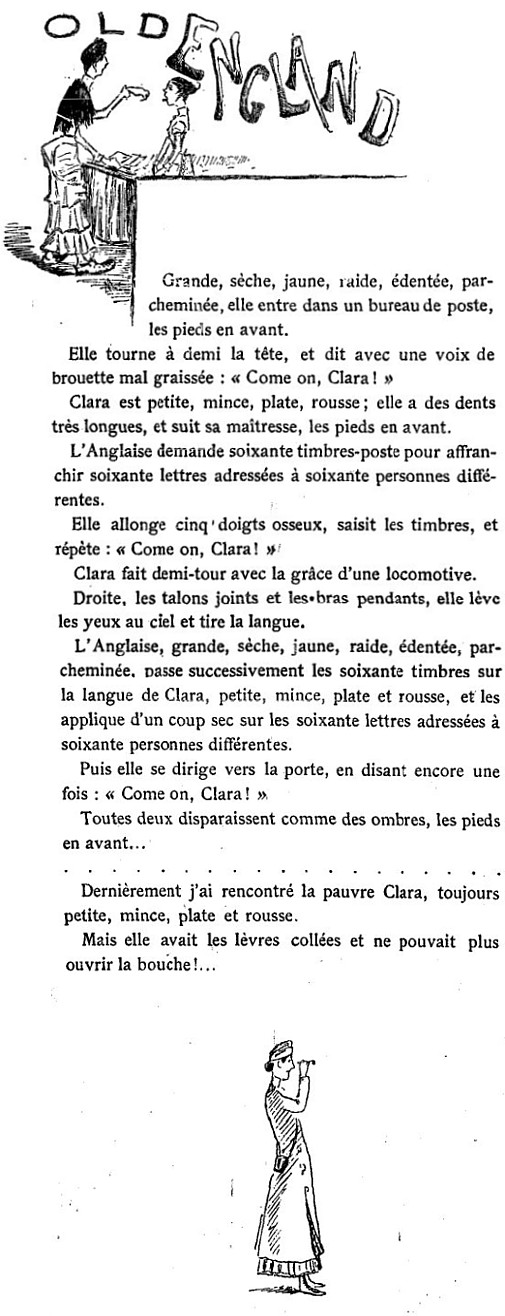

Pour redétendre l’atmosphère, Michel lit une brève histoire tirée de Humour 1900, Old England de Mac-Nab (1856-1889), poète et chansonnier français. L’extrait ci-dessous est copié de l’édition des Poèmes mobiles * Monologues de l’auteur, publiée en 1886.

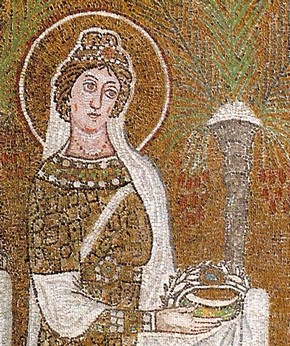

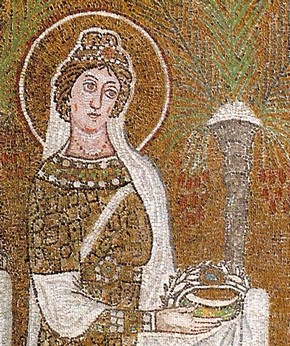

Jean-Philippe rebondit sur la mention qu’avait faite Michel, lors d’un récent apéro, de la Cantilène de Sainte Eulalie, datant de la fin du IXe siècle comme étant le premier document écrit en langue française. Ayant un vague souvenir de ses études d’antan et ayant effectué des recherches de son côté, il a trouvé ceci : peuvent prétendre être les premiers en français cinq textes écrits entre 842 – les Serments de Strasbourg1 – et 1050 – La Vie de Saint Alexis, tous sauf le premier étant des textes religieux, écrits pas uniquement en latin mais aussi en vernaculaire, afin que le vulgus pecum comprenne quand on leur en fait la lecture. Durant ces deux siècles, on a retrouvé dans les documents d’époque 11 000 mots en français d’alors (ou protofrançais), qui n’a vraiment été étudié que récemment dans sa structure : Jean-Philippe mentionne l’ouvrage Histoire de la phrase française : des Serments de Strasbourg aux écritures numériques de Gilles Siouddi qui vient de sortir chez Actes Sud, et en lit un extrait. Michel remarque que la diction et la prononciation de l’époque devaient être très différentes de ce qui est pratiqué aujourd’hui (il suffit de voir comment notre parlé diffère de celui d’avant-guerre…), ce que confirme Sylvie, ayant une bonne expérience du chant Renaissance.

Jean-Philippe rebondit sur la mention qu’avait faite Michel, lors d’un récent apéro, de la Cantilène de Sainte Eulalie, datant de la fin du IXe siècle comme étant le premier document écrit en langue française. Ayant un vague souvenir de ses études d’antan et ayant effectué des recherches de son côté, il a trouvé ceci : peuvent prétendre être les premiers en français cinq textes écrits entre 842 – les Serments de Strasbourg1 – et 1050 – La Vie de Saint Alexis, tous sauf le premier étant des textes religieux, écrits pas uniquement en latin mais aussi en vernaculaire, afin que le vulgus pecum comprenne quand on leur en fait la lecture. Durant ces deux siècles, on a retrouvé dans les documents d’époque 11 000 mots en français d’alors (ou protofrançais), qui n’a vraiment été étudié que récemment dans sa structure : Jean-Philippe mentionne l’ouvrage Histoire de la phrase française : des Serments de Strasbourg aux écritures numériques de Gilles Siouddi qui vient de sortir chez Actes Sud, et en lit un extrait. Michel remarque que la diction et la prononciation de l’époque devaient être très différentes de ce qui est pratiqué aujourd’hui (il suffit de voir comment notre parlé diffère de celui d’avant-guerre…), ce que confirme Sylvie, ayant une bonne expérience du chant Renaissance.

________________

1. La version originale des Serments est perdue. Le texte que l’on en possède (par exemple à la BnF) est extrait du livre de Nithard, rédigé en latin, Histoire des fils de Louis le Pieux. Nithard est le petit-fils de Charlemagne.

Sylvie rajoutant que c’est le cas pour beaucoup de bandes dessinées, par exemple celle de Mickey. Léo cite alors

Sylvie rajoutant que c’est le cas pour beaucoup de bandes dessinées, par exemple celle de Mickey. Léo cite alors

Après un bref échange entre Françoise (P.) et Jean-Philippe à propos du « caractère bien trempé » de Françoise Giroud (évoquée en mentionnant le décès de Jean-Louis Schreiber hier) et de ses présumés actes (qu’elle a nié) à l’encontre des parents de JJSS qui s’était séparé d’elle, pour se marier à une (autre) jeune femme, Michel lit trois citations d’un même auteur, la première de circonstance vu le contexte :

Après un bref échange entre Françoise (P.) et Jean-Philippe à propos du « caractère bien trempé » de Françoise Giroud (évoquée en mentionnant le décès de Jean-Louis Schreiber hier) et de ses présumés actes (qu’elle a nié) à l’encontre des parents de JJSS qui s’était séparé d’elle, pour se marier à une (autre) jeune femme, Michel lit trois citations d’un même auteur, la première de circonstance vu le contexte :

Jean-Philippe rebondit sur la mention qu’avait faite Michel, lors d’

Jean-Philippe rebondit sur la mention qu’avait faite Michel, lors d’