Pour ceux qui, à mon instar, épluchaient avidement la fameuse revue Scientific American, avaient dévoré La Chasse au Snark, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir, ou encore celles du prêtre détective Brown et parcouru (en diagonale, je l’avoue) La Complainte du vieux marin, Martin Gardner n’est pas un inconnu : c’était avant tout pour moi l’auteur d’une myriade de jeux mathématiques qu’il publiait dans sa rubrique du mensuel américain. C’est, soit dit en passant, une pratique fort ancienne aussi de ce côté-ci de l’Atlantique : il suffit de se plonger dans les Problèmes plaisants & délectables qui se font par les nombres de Claude-Gaspar Bachet (1581-1638) ou dans les Récréations mathématiques d’un lointain successeur, Édouard Lucas (1842-1891). Gardner y exposait souvent aussi des théories mathématiques d’une façon compréhensible pour le lecteur (très) appliqué que j’étais, passionné depuis mon enfance par les maths. Il le faisait avec intelligence et humour, et arrivé au bout de la lecture on ne pouvait que lancer un Ahhhhhhh ! d’émerveillement, parfois de compréhension mais aussi de soulagement. Puis je découvris ses commentaires des œuvres de Lewis Carroll, de G. K. Chesterton et de l’épopée fantastique en vers de Coleridge : logiques, clairs, et tout aussi passionnants, ils en donnent souvent des clés sans pour autant banaliser les côtés poétique, merveilleux et fantastique de ces textes. Bien plus tard, je tombai sur son roman initiatique The Flight of Peter Fromm, qui décrit de façon romancée sa propre recherche spirituelle à travers les divers mouvements et tendances protestants américains.

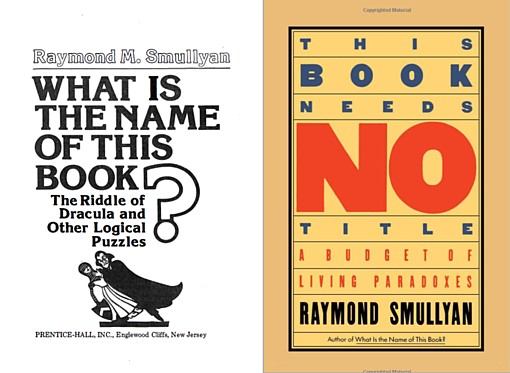

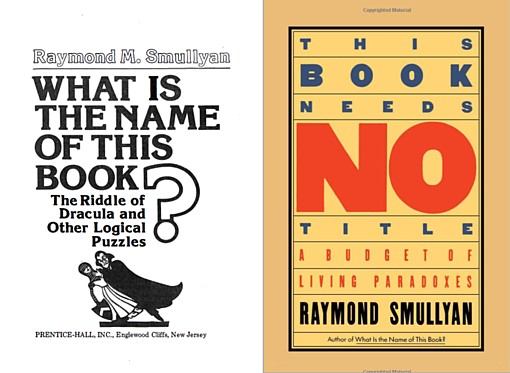

Le New York Times publie ces jours-ci un article consacré à Martin Gardner (et qui comprend une énigme que vous ne manquerez pas de tenter de résoudre, si, si !) à l’occasion du 99e anniversaire de sa naissance et la publication des son autobiographie, qu’il avait terminée peu avant son décès en 2010, dont le quotidien fournit un chapitre passionnant. On peut y lire la relation qu’en fait l’auteur de ses rapports amicaux et scientifiques avec quelques-uns des grands mathématiciens de la seconde moitié du XXe siècle. Il y parle entre autre de Raymond Smullyan, qui n’était pas que chercheur mais aussi auteur de nombreux recueils de problèmes tout aussi délectables et qui faisaient souvent appel à des paradoxes logiques autoréférentiels tels que ceux brièvement illustrés par les titres de deux de ces ouvrages dont on peut voir reproduites ici les couvertures.

Le New York Times publie ces jours-ci un article consacré à Martin Gardner (et qui comprend une énigme que vous ne manquerez pas de tenter de résoudre, si, si !) à l’occasion du 99e anniversaire de sa naissance et la publication des son autobiographie, qu’il avait terminée peu avant son décès en 2010, dont le quotidien fournit un chapitre passionnant. On peut y lire la relation qu’en fait l’auteur de ses rapports amicaux et scientifiques avec quelques-uns des grands mathématiciens de la seconde moitié du XXe siècle. Il y parle entre autre de Raymond Smullyan, qui n’était pas que chercheur mais aussi auteur de nombreux recueils de problèmes tout aussi délectables et qui faisaient souvent appel à des paradoxes logiques autoréférentiels tels que ceux brièvement illustrés par les titres de deux de ces ouvrages dont on peut voir reproduites ici les couvertures.

Imaginez-vous un instant souhaitant acheter celui de gauche dans une librairie anglophone :

– Vous : “Hello, I’d like to know if you hold a book I’m interested in.”

– Le vendeur : “Sure. What is the name of this book?”

– Vous : “Sure: What Is the Name of This Book?”

On peut supposer que le vendeur n’entendra pas les italiques et les majuscules dans votre réponse et que ce dialogue se poursuivra à l’instar de celui, célèbre, d’Abbott et Costello, Who’s on First? s’il ne se termine par un pugilat.

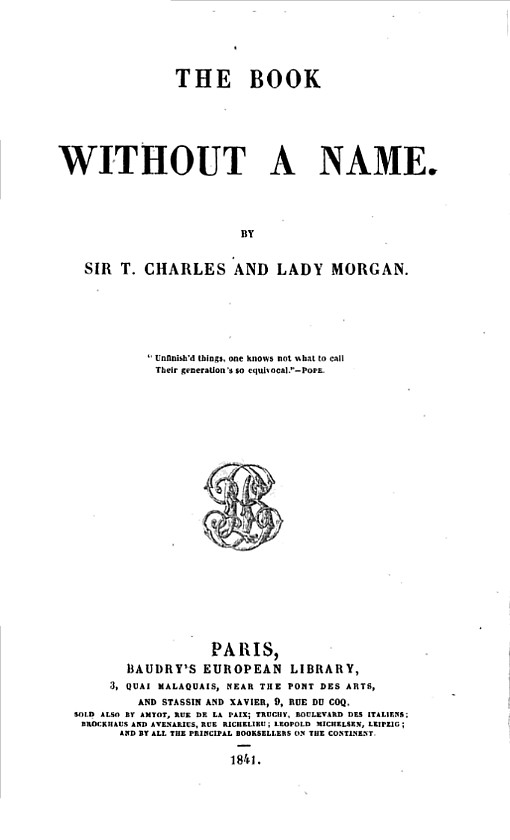

Il s’avère toutefois que Smullyan n’est pas le premier à avoir intitulé un livre ainsi : en 1841, parait (à Paris, s’il vous plaît !) The Book Without A Name de Sir T[homas] Charles and Lady Morgan. La dame en question – née Sydney Owenson en Irlande (vers 1783-1785, selon le Dictionary of National Biography, tandis que les Wikipedias française, anglaise et suédoise indiquent 1776, 1781 et 1783, respectivement) –, était femme de lettres en son propre titre, mais avait ici aidé son mari dans la rédaction de cet ouvrage-ci (et n’en était donc pas le seul auteur, contrairement aux informations wikipédiennes).

La choix du titre est expliqué dans l’introduction à l’ouvrage qui s’avère être la republication d’articles parfois inachevés qui s’étaient empilés dans un dossier et qui donneraient matière à ce qu’on appellerait aujourd’hui littérature de salon (les beaux livres qu’on place sur une table basse pour les y faire admirer à défaut de les lire) ou de salle d’attente… Avec un recul ironique, cette introduction en guise d’avertissement ne manque de sel à l’égard des modes de l’époque – on est en 1841 ! – qui sont toujours d’actualité… : « Maintenant, tout le monde écrit et peu ont le temps de lire. » La voici :

The reason for not giving a name to the following papers is, simply, that their authors had no name to give. The golden age of literature, when titles for books were “plenty as blackberries,” when publications were few, readers many, and authors (in the Horatian phrase) were things to point the finger at—that golden age is passed and gone. Now every one writes, few have leisure to read; and an unpreoccupied title is more difficult to be met with than the industry which goes to write a volume, or the enterprise that undertakes to publish it.

This difficulty will be more readily acknowledged, when a further statement is made, that the present venture is, for the most part, a mere funding of literary exchequer bills, a gathering into the fold of certain stray sketches, some of which have already appeared in different leading periodicals of the last ten or fifteen years. Such re-publications are a prevailing fashion of the day (to which, by-the-by, we are indebted for much pleasant reading, that otherwise would have been “in the great bosom of oblivion buried”); and even while these pages were passing through the press, more than one appropriate title under consideration had been seized on by others, who, in thus “filching from us our good name,” had so far “made us poor indeed,” that they reduced us to the necessity of preferring no name at all to a bad one.

The original articles which have been added to the collection, (owing to the continued illness, for many months, of one of the authors), have been taken, rather than selected, from a portfolio, where many such “unfinished things” have from time to time been deposited, and all but forgotten.

Books like the present were allowed, in former days, to find sanctuary in the parlour window-seat, then the great receptacle for whatever, in literature, might be idly taken up, and as carelessly dropped. At present, they may aspire to become “bench fellows” with that large class of miscellaneous compositions, the albums, annuals, books of beauty, and beautiful books; and if got up “to match,” may make their way to the drawing-room table, along with other elegantly-bound volumes, “to be had of all the booksellers” and venders of knick-knacks in the kingdom.

Quant aux articles, il y a un peu de tout – cela aurait donné, de nos jours, matière à un blog, sans doute. On a lu le premier, Le Cordon Bleu, qui ne manque pas de sel (au figuré, s’entend) et qui, tout en portant un regard critique et amusé sur les mœurs culinaires et du rôle de la femme moderne (de l’époque) – c’est Lady M. qui s’exprime ici, sans aucun doute –, brosse une histoire (personnelle) de la gastronomie à travers les âges. En voici le début, en guise de mise en bouche, dans une traduction en français publiée la même année :

Nous vivons dans une triste époque… quand je dis, nous, je veux parler des femmes. Privées de tout pouvoir, nous n’exerçons même pas le plus léger contrôle sur les passions humaines ; l’amour devient un calcul, le mariage une spéculation, et l’amitié, cet attribut particulier de notre sexe, n’est plus qu’un vain nom. La lueur d’un cigare fait pâlir l’éclat des plus beaux yeux, et le plus séduisant de tous les pieds féminins peut se cacher sans regret désormais sous les épais falbalas d’une robe trop longue ; car des cœurs cuirassés par l’égoïsme ou par un Petersham sont maintenant à l’abri de pareils traits. La pantoufle de Cendrillon passerait de main en main dans tous les clubs de l’Angleterre sans inspirer la moindre passion, même parmi les gardes ou parmi les membres du club CrockfordThe Guards and Crockford’s, club londonnien.. La Jeune FranceRegroupement de romantiques à la coquetterie révolutionnaire

créé en 1831, en réponse à l’appel « À la JeuneFrance »

lancé par Victor Hugo dans une ode du 10 août 1830. et le dandyisme de l’Angleterre ne fourniraient pas un seul individu capable de s’extasier sur un corsage avec Saint-Preux, ou d’envier avec Waller la pression d’une ceinture. Ils ne sont plus ces jours où l’enlèvement d’une boucle de cheveuxDans un poème de Pope. agitait la société jusque dans ses fondements, et cet âge d’or durant lequel toutes les femmes étaient charmantes et tous les hommes charmés, devient aussi fabuleux que les contes des Mille et une Nuits.

Femmes de ce siècle, où régnez-vous encore en souveraines ? Je vous le dis franchement, votre trône est maintenant….. dans la cuisine.

« Ma belle, demandait Henri IV à l’une des filles d’honneur de Marie de Médicis, quel est le chemin de votre cœur ? – Par l’Église, Sire, répliqua sans hésiter celle à qui s’adressait une semblable question. Mais si les sommités féminines du règne de son petit-fils, les Maintenon, les Conti et les Soubise, eussent été interrogées devant une chambre étoilée de coquettes, sur le moyen le plus certain de parvenir à un cœur royal, elles se fussent, sans aucun doute, empressées de répondre, d’après leur propre expérience : Par vos côtelettes, mesdames. »

C’est là un fait incontestable ; jamais les femmes ne sentirent mieux tout le parti qu’elles pouvaient tirer de la cuisine qu’à l’époque de leur plus grande puissance. Elles comprirent cet art important dans sa physiologie, dans sa moralité et dans sa politique. Les fameuses côtelettes à la Maintenon de la maîtresse de Louis XIV ne favorisèrent pas moins ses projets de domination absolue que la révocation de l’édit de Nantes, et ses dragées et ses dragonnades aboutirent au même résultat, c’est-à-dire au triomphe de son insatiable ambition. Les femmes anglaises qui ont reçu la meilleure éducation connaissent à peine aujourd’hui le matériel d’une entrée, ou les éléments qui donnent un certain caractère à un entremets ; elles ne sauraient pas préciser le moment de l’apparition d’un hors d’œuvre, ou de l’enlèvement d’une pièce de résistance. Mais cette grande femme d’État, cette écrivain élégant, la première cuisinière de son siècle, – qui gouvernait la France et exerçait une si grande influence sur l’Europe, – était aussi capable de tenir, avec un égal génie et la même attention pour les moindres détails, le plus modeste ménage de son royaume. Il y a dans la correspondance de madame de Maintenon une lettre que toutes les maîtresses de maison devraient étudier et apprendre par cœur, comme leur Bréviaire : c’est celle dans laquelle la signataire fait le relevé de la dépense de la maison et de la table de son prodigue frère, et s’efforce de mettre un frein salutaire au désordre domestique de sa belle-sœur, qu’elle accuse de connaître aussi peu la science de la toilette que celle de la cuisine. Cette lettre se termine ainsi : « Si mes calculs peuvent vous être utiles, je n’aurai pas de regret à la peine que j’ai prise de les faire, et du moins je vous aurai fait voir que je sais quelque chose du ménage. »

Les femmes ont été créées par Dieu pour faire la cuisine ; et si parfois les hommes ont usurpé un certain pouvoir dans le ménage comme dans l’État, cet envahissement eut toujours pour cause le besoin temporaire qu’on avait de leur force physique.

Pas très féministe, mais savoureux.

Le New York Times publie ces jours-ci

Le New York Times publie ces jours-ci