Nommé en 1803 gouverneur d’Odessa par le tsar Alexandre I, Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, qui s’était réfugié en Russie après la Révolution française, transforma ce qui était alors un misérable village de pêcheurs en une ville fière, jusqu’à son retour en France en 1814.

Ma mère me parlait avec nostalgie de la maison où elle était née et avait grandie, située sur la Richelievskaya (au centre de laquelle se trouve le célèbre Opéra), de l’odeur des lilas, le printemps, dans la grande cour…

Grande ville portuaire créée par un français, elle y voit arriver, au fil du temps, des armateurs grecs, des marchands juifs et arméniens, des vignerons tatars, des propriétaires polonais qui en font une capitale cosmopolite haute en couleur… Pouchkine y sera exilé par le Tsar : c’est là qu’il écrit son chef-d’œuvre, le poème Eugène Oneguine et devient l’amant de la femme du Comte Vorontsov, gouveneur de Nouvelle-Russie. Plus tard, la ville accueillera de nombreux Juifs venus s’y réfugier pour tenter d’échapper à leur misère terrible dans la « zone d’établissement » au nord-est d’Odessa, où ils étaient contraints de résider depuis 1791.

Isaac Babel, né à Odessa en en 1894 (et disparu dans les geôles russes en 1939 sur une injuste dénonciation), décrit dans ses contes1 (très bien traduits en français dans la collection de poche Folio) le petit monde juif d’Odessa : ouvriers, marchands, jeunes et vieux, riches et pauvres, avec un regard lucide et attendri, teinté d’humour et parfois d’ironie, avec un sens de la description qu’on compare souvent à celui de Maupassant. Écoutons-le :

Cette ville réunit, avant tout, les conditions purement matérielles nécessaires à l’éclosion d’un talent comme celui de Maupassant. L’été, on y voit briller au soleil, dans les bains de mer, les formes de bronze musclées des jeunes sportifs, les corps vigoureux des pêcheurs qui ne font pas de sport, les corpulences grasses, ventripotentes et débonnaires des négociants, et, boutonneux et maigres, les rêveurs, inventeurs et courtiers. Et non loin de la vaste mer, les fabriques fument et Karl Marx fait sa besogne habituelle.

À Odessa, il y a ghetto juif très pauvre, très populeux et très malheureux, une bourgeoisie très imbue d’elle-même, et un conseil municipal ultra-réactionnaire.

À Odessa, il y a des soirs de printemps doux et alanguissants, la senteur épicée des acacias et la lune qui répand au-dessus de la mer sa lumière égale et irresistible.

À Odessa, le soir, dans leurs villas ridicules et vulgaires, des bourgeois gros et ridicules sont couchés en chaussettes blanches sur des canapés sous le ciel de velours sombre, et digèrent leur copieux dîner, tandis que, derrière les buissons, leurs épouses poudrées, empâtées par l’oisiveté et naïvement sanglées dans leur corset, sont ardemment enlacées par de fougueux étudiants en médecine et en droit.

À Odessa, les bons à rien qu’on appelle en yiddish des Luftmenschen, des « hommes de vent », rôdent autour des cafés pour essayer de gagner un rouble et nourrir leur famille, mais ils n’ont pas l’occasion de se faire un rouble, et d’ailleurs à quoi bon laisser un « homme de vent » gagner un peu d’argent ?

À Odessa, il y a un port, et dans ce port des bateaux venus de Newcastle, de Cardiff, de Marseille et de Port-Saïd, il y a des Nègres, des Anglais, des Français et des Américains. Odessa a connu une ère de prospérité, elle connaît une période de déclin, un déclin poétique, un tantinet insouciant et très désemparé.

« Odessa, dira en fin de compte le lecteur, Odessa est une ville comme les autres, et vous êtres d’une partialité excessive. »

C’est vrai, je suis en effet partial, et peut-être le suis-je sciemment, mais parole d’honneur, cette ville a quelque chose. Et ce quelque chose, tout homme digne de ce nom le percevra et il dira que la vie est triste, monotone, – ce qui est exact, mais que néanmoins, quand même et malgré tout, elle est extraordinairement, vraiment extraordinairement intéressante.

C’est de ce quelque chose dont parle le très beau film documentaire Odessa, Odessa2 – ou plutôt de souvenirs de ce quelque chose qui n’existe plus, qui s’est transformé en mythe d’un paradis dont on a été expulsé – , c’est d’une nostalgie dans le cœur de ceux qui l’ont connu, qui auraient aimé y revenir, mais on ne remonte pas le temps. C’est un film sur la génération de l’exil, celle qui aura quitté un lieu ou un temps et ne sera jamais arrivée ailleurs, arpentant le Boulevard of broken dreams, celle que la Bible appellait « génération du désert », ceux qui sont sorti d’égypte mais qui ne devront pas entrer en Terre promise.

Il y a tout d’abord les souvenirs couleur sépia de la poignée de Juifs très âgés qui vivent encore dans ce quartier d’Odessa maintenant déserté, aux rues vides et silencieuses, aux bâtiments lézardés ou en partie effondrés, aux cours remplies de cadavres de voitures, aux appartements bourrés de vieilleries ne laissant parfois que peu de place pour se déplacer et pourtant donnant le sentiment d’un nid rassurant, au centre duquel trône tout de même un samovar. Entre le yiddish et le russe, ils se chantent d’une voix chevrotante des airs d’antan, entament une danse avec un pas chancelant, se demandent s’ils vont partir, et se souviennent.

Puis il y a Little Odessa de brique, le quartier autrefois élégant de Brighton Beach à Brooklyn où ont abouti tant d’immigrés russes croyant arriver dans un pays paradisiaque où l’argent pousse sur les arbres et se ramasse au sol mais ont rapidement déchanté. Ils parlent russe, mangent russe, chantent russe, même si certains se disent américains. Et ils se souviennent.

Enfin, il y a Ashdod, ville portuaire d’Israël en plein sables du désert et sous un soleil aussi éblouissant que celui dont parlait Camus dans L’étranger, une chaleur à laquelle on ne s’habitue pas quand on vient d’ailleurs, et où se retrouvent les Odessites qui auront immigré en Terre promise, sans pour autant y avoir trouvé ce dont ils rêvaient. Ici aussi ils se sont recréés leur Odessa : ils lisent le journal russe publié localement, écoutent la radio ou la télévision en russe, tapissent leurs murs de photos d’Odessa, et se souviennent : « ah, la nostalgie c’est la nostalgie », et boivent un verre de vodka cul sec.

Après ce tour des trois villes portuaires où vivent les épaves humaines d’une Odessa disparue échouées au bord de trois mers (Noire, Atlantique, Méditerranée), le film revient, pour un dernier regard triste, à son point de départ : les rues vides d’Odessa, les voix chevrotantes qui entonnaient des chansons à la mémoire de l’odeur de l’acacia en fleur dont parlait Babel…

Il y a quelque chose à Odessa. Ma mère me l’avait bien dit.

1 Fort bien traduits en français et disponibles en poche chez Folio dans un excellent recueil, Mes Premiers honoraires.

2 De la réalisatrice Michale Boganim, sorti aujourd’hui en salle, qui invoque explicitement la lecture des contes de Babel comme source d’inspiration.. à lire : cette très belle page consacrée au film.

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son  Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale. Le

Le  À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires.

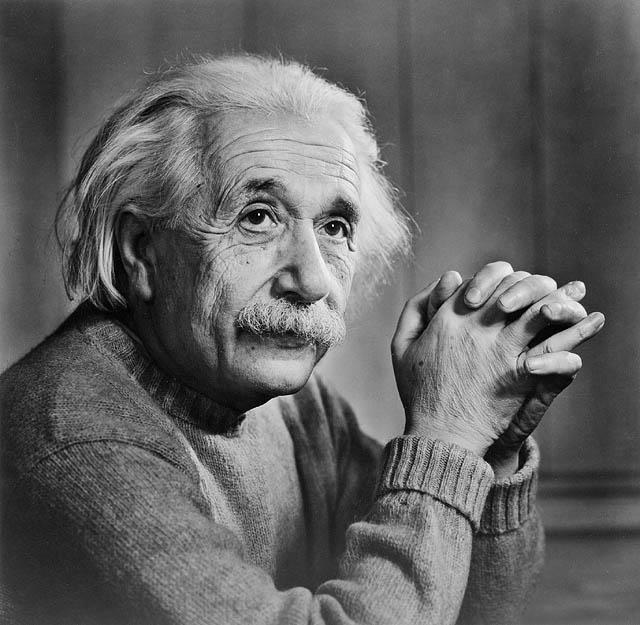

À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires. En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.