Labyrinthes : l’Irlande

e Book of Kells est une floraison de formes animales entremêlées et stylisées, de petites figures simiesques au milieu d’un feuillage inextricable qui recouvre des pages et des pages, comme pour suivre les motifs toujours identiques d’une tapisserie ; là où — en réalité — chaque ligne, chaque corymbe représente une invention différence. C’est une complexité tout en spirales qui vagabonde, ignorant intentionnellement toute règle de symétrie disciplinée, une symphonie de couleurs délicates, du rose au jaune orange, du jaune citron au rouge violacé. Des quadrupèdes, des oiseaux, des lévriers qui jouent avec le bec d’un cygne, d’inimaginables figures humanoïdes en vrille comme un athlète équestre qui, la tête entre les genoux, se contorsionne jusqu’à former une lettre initiale, des êtres malléables et flexibles comme des élastiques qui s’introduisent dans un enchevêtrement d’entrelacs, qui poussent leurs têtes à travers des décorations abstraites, qui s’enroulent autour des lettres initiales en s’insinuant entre les lignes. La page ne s’arrête jamais sous notre regard, mais elle semble prendre vie d’elle-même, il n’y a point de point de repère, toute chose est mêlée à toute autre chose. Le Book of Kells est le royaume de Protée. C’est le produit d’une hallucination froide qui n’a pas besoin de mescaline ou d’acide lysergique pour créer ses abysses, parce qu’aussi il ne représente pas le délire d’un individu isolé mais plutôt le délire d’une culture tout entière engagée dans un dialogue avec elle-même, citant d’autres Évangiles, d’autres lettres enluminées, d’autres récits.

e Book of Kells est une floraison de formes animales entremêlées et stylisées, de petites figures simiesques au milieu d’un feuillage inextricable qui recouvre des pages et des pages, comme pour suivre les motifs toujours identiques d’une tapisserie ; là où — en réalité — chaque ligne, chaque corymbe représente une invention différence. C’est une complexité tout en spirales qui vagabonde, ignorant intentionnellement toute règle de symétrie disciplinée, une symphonie de couleurs délicates, du rose au jaune orange, du jaune citron au rouge violacé. Des quadrupèdes, des oiseaux, des lévriers qui jouent avec le bec d’un cygne, d’inimaginables figures humanoïdes en vrille comme un athlète équestre qui, la tête entre les genoux, se contorsionne jusqu’à former une lettre initiale, des êtres malléables et flexibles comme des élastiques qui s’introduisent dans un enchevêtrement d’entrelacs, qui poussent leurs têtes à travers des décorations abstraites, qui s’enroulent autour des lettres initiales en s’insinuant entre les lignes. La page ne s’arrête jamais sous notre regard, mais elle semble prendre vie d’elle-même, il n’y a point de point de repère, toute chose est mêlée à toute autre chose. Le Book of Kells est le royaume de Protée. C’est le produit d’une hallucination froide qui n’a pas besoin de mescaline ou d’acide lysergique pour créer ses abysses, parce qu’aussi il ne représente pas le délire d’un individu isolé mais plutôt le délire d’une culture tout entière engagée dans un dialogue avec elle-même, citant d’autres Évangiles, d’autres lettres enluminées, d’autres récits.

l est le vertige lucide d’une langue qui essaie de redéfinir le monde tandis qu’elle se redéfinit elle-même avec la pleine conscience que, dans un âge encore incertain, la clé de la révélation du monde ne peut être trouvée dans la ligne droite mais bien dans le labyrinthe.

l est le vertige lucide d’une langue qui essaie de redéfinir le monde tandis qu’elle se redéfinit elle-même avec la pleine conscience que, dans un âge encore incertain, la clé de la révélation du monde ne peut être trouvée dans la ligne droite mais bien dans le labyrinthe.

e n’est donc pas par un hasard si tout cela a inspiré Finnegans Wake au moment où Joyce tentait de réaliser un livre qui représenterait à la fois une image de l’univers et une œuvre pour un « lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale ». (…)

e n’est donc pas par un hasard si tout cela a inspiré Finnegans Wake au moment où Joyce tentait de réaliser un livre qui représenterait à la fois une image de l’univers et une œuvre pour un « lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale ». (…)

ue représente donc le Book of Kells ? L’antique manuscrit nous parle d’un monde fait de sentiers qui bifurquent en des directions opposées, d’aventures de l’esprit et de l’imagination qui ne peuvent être décrites. Il s’agit d’une structure où chaque point peut être relié à n’importe quel autre point, où il n’y a pas de points ou de positions mais seulement des lignes de raccord, chacune d’entre elles pouvant être interrompue à n’importe quel moment puisqu’elle reprendra aussitôt et suivra le même parcours. Cette structure n’a ni centre ni périphérie. Le Book of Kells est un labyrinthe. C’est la raison pour laquelle il a pu devenir, dans l’esprit excité de Joyce, le modèle de ce livre infini encore à écrire, lisible uniquement par un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale.

ue représente donc le Book of Kells ? L’antique manuscrit nous parle d’un monde fait de sentiers qui bifurquent en des directions opposées, d’aventures de l’esprit et de l’imagination qui ne peuvent être décrites. Il s’agit d’une structure où chaque point peut être relié à n’importe quel autre point, où il n’y a pas de points ou de positions mais seulement des lignes de raccord, chacune d’entre elles pouvant être interrompue à n’importe quel moment puisqu’elle reprendra aussitôt et suivra le même parcours. Cette structure n’a ni centre ni périphérie. Le Book of Kells est un labyrinthe. C’est la raison pour laquelle il a pu devenir, dans l’esprit excité de Joyce, le modèle de ce livre infini encore à écrire, lisible uniquement par un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale.

ais en même temps, le Books of Kells (avec Finnegans Wake, son descendant) représente le modèle de la langue humaine et, peut-être, celle du monde où nous vivons. Peut-être vivons-nous à l’intérieur d’un Livre de Kells en croyant vivre dans l’Encyclopédie de Diderot. Le Book of Kells ainsi que Finnegans Wake sont la meilleure image de l’univers tel qu’il est présenté par la science contemporaine. Ils sont le modèle d’un univers en expansion, peut-être fini et pourtant illimité, le point de départ d’interrogations infinies. Ce sont des livres qui nous permettent de nous sentir des hommes et des femmes de notre temps même si nous naviguons sur la même mer dangereuse à la recherche de cette île Perdue que le Book of Kells chante à chaque page, tandis qu’il nous invite et nous pousse à continuer notre recherche pour arriver à exprimer de manière parfaite le monde imparfait où nous vivons.

ais en même temps, le Books of Kells (avec Finnegans Wake, son descendant) représente le modèle de la langue humaine et, peut-être, celle du monde où nous vivons. Peut-être vivons-nous à l’intérieur d’un Livre de Kells en croyant vivre dans l’Encyclopédie de Diderot. Le Book of Kells ainsi que Finnegans Wake sont la meilleure image de l’univers tel qu’il est présenté par la science contemporaine. Ils sont le modèle d’un univers en expansion, peut-être fini et pourtant illimité, le point de départ d’interrogations infinies. Ce sont des livres qui nous permettent de nous sentir des hommes et des femmes de notre temps même si nous naviguons sur la même mer dangereuse à la recherche de cette île Perdue que le Book of Kells chante à chaque page, tandis qu’il nous invite et nous pousse à continuer notre recherche pour arriver à exprimer de manière parfaite le monde imparfait où nous vivons.

Eddy Street pouvait prétendre, à l’époque où j’habitais la petite ville universitaire d’Ithaca (dans l’État de New York), au statut que Salvador Dali a accordé définitivement à

Eddy Street pouvait prétendre, à l’époque où j’habitais la petite ville universitaire d’Ithaca (dans l’État de New York), au statut que Salvador Dali a accordé définitivement à  Plus bas dans la rue, il y avait un disquaire, dont je ne me souviens plus du nom. C’est là que je découvris

Plus bas dans la rue, il y avait un disquaire, dont je ne me souviens plus du nom. C’est là que je découvris  Après Riley, le passage fut rapide à

Après Riley, le passage fut rapide à  Ce n’est que récemment qu’il me fut enfin donné d’entendre Riley live, lorsqu’il donna un récital à la Maison de la poésie à Paris. Devenu plus space que jamais (après tout, il est californien), sa musique est inspirée encore plus qu’alors d’éléments indiens, dont il est un maître incontestable. Si j’étais encore fasciné par le personnage, je l’étais dorénavant moins par sa musique.

Ce n’est que récemment qu’il me fut enfin donné d’entendre Riley live, lorsqu’il donna un récital à la Maison de la poésie à Paris. Devenu plus space que jamais (après tout, il est californien), sa musique est inspirée encore plus qu’alors d’éléments indiens, dont il est un maître incontestable. Si j’étais encore fasciné par le personnage, je l’étais dorénavant moins par sa musique.

L’Occident est irrémédiablement engrécé : mythes originels, musique, poésie, théâtre, sculpture, architecture, mathématiques, physique et astronomie, philosophie et politique, il doit une grande partie de sa pensée, de ses sciences et de ses arts (et donc de l’éthique, du savoir et de l’esthétique) à la Grèce antique, qui est aussi à la source de nombre de mots quotidiens ou savants qui nous aident à percevoir et à structurer le monde dans lequel nous vivons ; même le christianisme est le fruit de la transformation opérée sur la tradition juive par le monde hellène.

L’Occident est irrémédiablement engrécé : mythes originels, musique, poésie, théâtre, sculpture, architecture, mathématiques, physique et astronomie, philosophie et politique, il doit une grande partie de sa pensée, de ses sciences et de ses arts (et donc de l’éthique, du savoir et de l’esthétique) à la Grèce antique, qui est aussi à la source de nombre de mots quotidiens ou savants qui nous aident à percevoir et à structurer le monde dans lequel nous vivons ; même le christianisme est le fruit de la transformation opérée sur la tradition juive par le monde hellène.

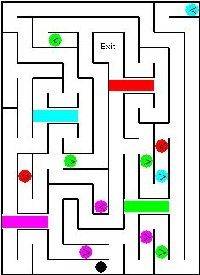

Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “

Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “

« Hâtez-vous d’ouïr et d’entendre, car ceci fut, arriva, devint et survint, au temps où les bêtes apprivoisées étaient encore sauvages… Mais le plus sauvage de tous était le chat. Il se promenait seul et tous lieux se valaient pour lui. » Rudyard Kipling, «

« Hâtez-vous d’ouïr et d’entendre, car ceci fut, arriva, devint et survint, au temps où les bêtes apprivoisées étaient encore sauvages… Mais le plus sauvage de tous était le chat. Il se promenait seul et tous lieux se valaient pour lui. » Rudyard Kipling, «