L’ouvreuse

Telle l’ange armé d’un glaive qui garde l’entrée du Paradis, l’ouvreuse bloque farouchement le seuil de la salle Gaveau, une pile de programmes serrée dans son bras gauche, un panier en osier dans l’autre main.

Telle l’ange armé d’un glaive qui garde l’entrée du Paradis, l’ouvreuse bloque farouchement le seuil de la salle Gaveau, une pile de programmes serrée dans son bras gauche, un panier en osier dans l’autre main.

À l’approche du spectateur, elle sourit d’un air mielleux, se saisit de son billet qu’elle déchire en un tour de main, puise dans le panier d’osier un stylo marqué « Orchestre d’Auvergne », cadeau de l’ensemble qui va jouer ce soir, le conduit vers sa place et se fait remettre un pourboire. Des affiches dans la salle indiquent au public qu’elles sont ainsi rémunérées, ne les oubliez pas. Non, elle n’a pas de monnaie à lui rendre lorsqu’il émet le souhait d’acheter un programme. Et pourtant il n’y a quasiment encore personne dans la salle, il est si tôt.

Un autre spectateur assis à proximité l’interpelle poliment lors de son passage et lui demande si elle aurait un stylo de couleur rouge qu’il préfère au bleu qu’elle lui avait donné. Non, elle n’en a plus, ils ont tous été distribués. Et pourtant il n’y a quasiment encore personne dans la salle, il est si tôt.

Le premier spectateur fouille ses poches et trouve finalement la somme nécessaire à l’achat du programme qu’il aimerait lire. Il en a le temps, il est si tôt. Il se lève et rejoint l’ouvreuse postée à l’entrée. Il aperçoit alors près d’elle un panier rempli de stylos de toutes couleurs, y compris le rouge que convoite l’autre spectateur. Il le signale alors à l’ouvreuse, qui lui rétorque d’un air revendicateur, tout sourire tombé aux oubliettes, Vous pensez que j’ai le temps de faire ça ? Et pourtant, personne ne se presse à l’entrée, il est encore si tôt.

Le premier spectateur revient à sa place et en informe le second spectateur. Ce dernier se lève, franchit les quelques pas qui le séparent de l’ouvreuse et parvient à obtenir finalement un stylo rouge. Il reste encore beaucoup de stylos rouges et de temps avant le concert, il est encore si tôt.

Le premier spectateur a donc le loisir non seulement d’éplucher le programme fort généreux dans les informations qu’il fournit sur les œuvres et leurs interprètes, mais de se demander à quoi sert cette ouvreuse à part pour déchirer le billet, dans une salle où l’on peut trouver tout seul sa place tellement tout y est si bien indiqué. Il remarque aussi sa forme de sprinteuse : plus le public se presse à l’entrée, plus elle mène rapidement les spectateurs à leur place – qui, souvent, ne peuvent suivre sa course effrénée – pour revenir avant que les suivants n’entrent sans passer par ses mains. Et si par mégarde d’aucuns y seraient arrivés, elle les hèle telle une poissonnière de l’autre bout de la salle et leur enjoint de ne pas bouger. Avec ce genre de filtrage à l’entrée surtout quand il ne reste plus tellement de temps avant le concert, il n’est pas étonnant qu’il commence en retard, et pourtant la salle était ouverte si tôt.

Le concert s’ouvre avec treize des vingt Visions fugitives pour cordes de Prokofiev (que le programme épelle en grasses lettres PROKOVIEV), transcription pour cordes d’une œuvre pour piano, courtes et anecdotiques à l’exception de la dernière un peu plus vive.

Il se poursuit avec deux belles œuvres de Tchaïkovsky, le Nocturne en ré mineur pour violoncelle et orchestre et les Variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre, où l’on remarque surtout le très beau dialogue entre le violoncelle et la flûte, dans la première, et le violoncelle, la flûte et le hautbois dans la seconde.

Le concert s’achève – officiellement, car il y aura un bis (Marche pour violoncelle de Prokofiev) – avec la Symphonie n° 4 de Beethoven qu’il est difficile de ne pas aimer.

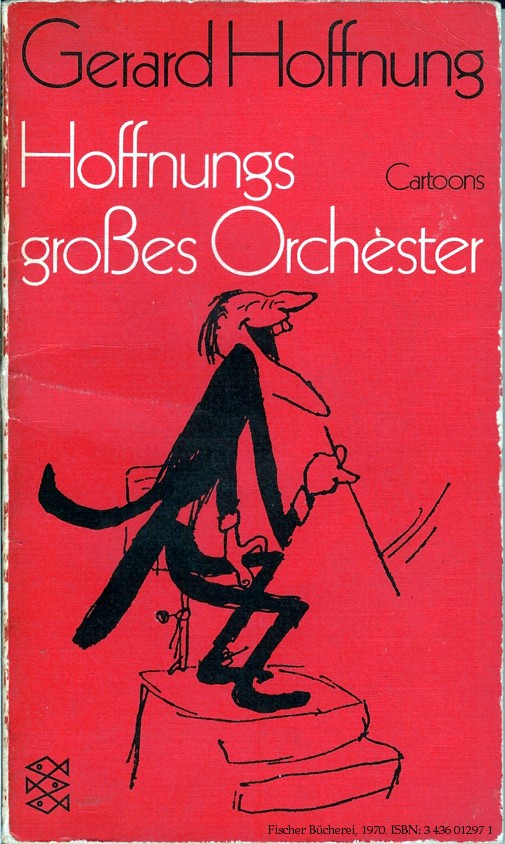

On a apprécié l’ampleur et la profondeur du son du violoncelle (un instrument de Goffredo Cappa de 1697, précise le programme), la sensibilité, l’intelligence et l’humour de son interprète, Henri Demarquette. Il faut aussi mentionner la flûtiste, Charlotte Bletton, à suivre ! L’orchestre d’Auvergne, quant à lui, avait une belle sonorité même si à certains moments l’acoustique de la salle donnait l’impression qu’il jouait dans une caisse ou une fosse (d’orchestre, pas de lions ou d’ouvreuses). Et le jeune chef, Roberto Forés Veses ? Malgré sa très grande activité – gestes souvent démesurées, parfois saccadés, qui n’étaient pas sans rappeler quelques caricatures de Gerald Hoffnung ou parfois imperceptibles sauf du bout de ses chaussures ; expressions extatiques, surprises, ou farouches de son visage – l’interprétation était sans mystère ni poésie ; on n’y ressentait pas ce suspense que certains passages emprunts d’une tension croissante vers l’inéluctable auraient dû exprimer. Et comme d’habitude, le public était aux anges et en redemandait.

On a apprécié l’ampleur et la profondeur du son du violoncelle (un instrument de Goffredo Cappa de 1697, précise le programme), la sensibilité, l’intelligence et l’humour de son interprète, Henri Demarquette. Il faut aussi mentionner la flûtiste, Charlotte Bletton, à suivre ! L’orchestre d’Auvergne, quant à lui, avait une belle sonorité même si à certains moments l’acoustique de la salle donnait l’impression qu’il jouait dans une caisse ou une fosse (d’orchestre, pas de lions ou d’ouvreuses). Et le jeune chef, Roberto Forés Veses ? Malgré sa très grande activité – gestes souvent démesurées, parfois saccadés, qui n’étaient pas sans rappeler quelques caricatures de Gerald Hoffnung ou parfois imperceptibles sauf du bout de ses chaussures ; expressions extatiques, surprises, ou farouches de son visage – l’interprétation était sans mystère ni poésie ; on n’y ressentait pas ce suspense que certains passages emprunts d’une tension croissante vers l’inéluctable auraient dû exprimer. Et comme d’habitude, le public était aux anges et en redemandait.

Mais que diable l’ouvreuse ouvre-t-elle, à part sa petite sacoche noire pour y glisser son pourboire ? Quasiment plus rien, à part dans certaines grandes salles de théâtre ou d’opéra : il s’agissait des loges d’antan, fermées à clé pour éviter d’une part que n’y entrent des spectateurs égarés, et pour protéger l’intimité de leurs occupants qui ne faisaient pas toujours qu’y écouter ce qui se passait sur scène. Aujourd’hui, il n’y a plus de loges, et celles de la salle Gaveau ne sont que des stalles où l’on entre sans avoir à déverrouiller quoi que ce soit, mais ces Gorgones – sauf dans les théâtres publics où il est interdit de leur donner des pourboires, et alors ce sont plutôt des Grâce – sévissent toujours.

Il en était d’ailleurs le cas de tous temps : il a y deux siècles, lorsqu’on appelait ces personnages « ouvreuses de loges » (parce qu’il y avait, dans les églises, des ouvreuses de banc, profession non moins détentrice d’un pouvoir suprême), un certain Paul David en disait, dans un texte d’une grande finesse et d’une curieuse actualité quant à sa description de la société parisienne que l’on pourra lire ci-dessous dans son intégralité : « Vous arrivez donc au théâtre, et voici qu’à peine échappés aux cerbères aboyants de la porte d’entrée, c’est à l’ouvreuse que sont confiés vos destins ». On y apprend entre autres que le refus de notre ouvreuse à donner ce qu’elle a est un trait de caractère profondément ancré dans le métier de ces dames aux « manières sèches, hargneuses et souvent impolies » : « Toutes ses places sont louées, toutes ses loges sont remplies. (…) Mais essayez de la séduction, et après un moment de réflexion savamment calculée, il y aura encore un petit coin… ». Ou essayez une petite pièce…

L’ouvreuse de loges.

Voici un sujet de théâtre, sur lequel il est impossible de faire de l’érudition. Les Romains et les Grecs, toujours cités en fait de choses d’art, et toujours admirables quand il s’agit de l’art en lui-même, n’avaient pas l’idée d’une ouvreuse de loges. Comment auraient-ils compris cette mesquine invention de nos siècles d’argent, eux dont la magnificence large et éclairée ouvrait un cirque à vingt mille spectateurs, et faisait applaudir Aristophane ou Térence à tout un peuple, assis sans distinction sur les vastes dalles de leurs théâtres géants ! Dans ces jeux des hommes forts, où l’arène rugissait avec des tigres, étincelait du fer des gladiateurs, puis se changeait en lac immense où combattaient des vaisseaux, où trouver place pour ces petites restrictions fiscales, pour ce privilège qui nous talonne partout, et se déploie avec tant d’empire dans nos salles de carton doré ? Hélas ! en vieillissant, le monde se polit et se rapetisse. Les anciens avaient des grilles de fer à leurs cirques, et pour gardien un belluaire aux cheveux crépus, aux bras tachés de sang ; nous avons des ouvreuses élégantes et polies, portant aux mains des bouquets de fleurs, et leurs clefs au bout d’un ruban !

Dans les provinces, où sont restés encore quelques vestiges défigurés de l’antiquité, une ouvreuse de loges a peu d’influence. Le spectateur paie à la porte et va s’asseoir, comme il le peut, sur quatre rangs de banquettes. L’aristocratie de l’argent, seule reconnue au théâtre, a ses loges inféodées, dont elle garde la clef dans sa poche, et le roi populaire de tout ce monde dramatique règle lui-même les rares différends qui peuvent s’élever. Mais à Paris ! ville théâtrale, où tout le monde pose au sortir du lit, où le cabinet d’un directeur a ses huissiers qui vous repoussent comme au ministère, et les solliciteurs des audiences signées du secrétariat, il y a tout un monde de commis, d’employés, de subalternes échelonnés par ordre hiérarchique, entre le public et l’entrepreneur de ses jouissances. Tout est pour le mieux, et la centralisation n’est pas un mot. Qui voudrait s’en plaindre ? La centralisation est une belle femme pleine de vices, que ses adorateurs lui pardonnent en l’admirant. À vous donc, provinciaux, le spectacle à bon marché, la liberté de circuler dans vos salles désertes ; à nous, les loges de six personnes où trois hommes étouffent de gêne et de chaleur ; à nous, les billets d’auteur pour lesquels on n’a pas encore inventé une place ; à nous, les petits bancs, le journal-programme, les stalles de six pouces, et les ouvreuses. Si j’avais à faire la statistique morale d’une grande ville, par un côté saillant, je choisirais ses théâtres ; si j’avais ces théâtres à classer dans l’ordre de la civilisation, je me mettrais, pour couper court, à observer l’ouvreuse de loges. C’est elle en effet qui voit le plus et doit juger le mieux. C’est un être abstrait, multiple, divers, qui regarde en même temps le monde réel et le monde de la scène ; qui connaît, du rideau, le devant doré, brillant, lustré, officiel, et l’envers d’un gris sale, troué, confus, plâtré, en papillotes. C’est un observateur partout dans la même minute, et doué d’une organisation mobile ; il rit aux Variétés, il écoute danser à l’Opéra, il juge un point d’orgue aux Bouffes, il bâille à l’Odéon, il frémit à la Gaîté, il répète un pont-neuf au Vaudeville, il s’éteint avec les derniers rayons du Théâtre-Français. Et tout cela, confusément, interrompu, par bouffées, comme dans un rêve ; se levant avant la péripétie, manquant l’exposition, n’ayant jamais entendu une ouverture, voyant cent fois dans un ballet trente jambes gauches et pas une jambe droite, selon que sa place est clouée à telle porte ou vis-à-vis telle lucarne ; voyez-vous quelle confusion dans cette tête ! que de lacunes dans cette intelligence ! au grincement d’une serrure se mêle un lambeau de mélodie suave ; derrière un carreau de vitre, à travers les plumes échevelées d’un béret, un pas de Taglioni, un entrechat de Montessu ; au milieu du bruit des pas dans le couloir, des murmures énergiques qu’arrache aux victimes d’un long dîner, ce mot : Plus de place ! quelque admirable farce d’Odry, coupée en deux par un bruyant éclat de de rire. La plus malheureuse encore est l’ouvreuse du Gymnase, qui écoute à loisir sept vers détestables d’un couplet ; le huitième amenait la pointe et faisait passer le reste ; une porte s’ouvre, plus rien !

Vous est-il arrivé quelquefois, l’été, en respirant sous les arbres du boulevard, de suivre cette ligne de théâtres, qui s’étend de l’Opéra au PetitLazari ? Avez-vous pensé à ces deux points extrêmes de la civilisation dramatique, à ces deux pôles de la misère et du luxe, à ces deux planchers de bois, dont l’un ferait envie aux capitales de l’Europe, l’autre la risée d’une sous-préfecture ? Vous le connaissez ce Paris si varié, si extrême en tout, et pourtant avez-vous cru traverser la même ville, selon que vous admiriez au Marais cette foule en guenilles, au rire bruyant, aux mains noires, se presser à l’entrée de quelque cabane plâtrée, décorée du nom de théâtre, ou qu’au boulevard Italien, vous admiriez ces hauts chasseurs à épaulettes, ces chevaux frisques, ces marche-pieds de velours, s’empresser, se cabrer, se dérouler, et quelque gros homme triste, quelque femme frêle et parfumée allant échanger les coussins d’un landau contre les coussins d’une loge. Eh bien ! ce contraste n’est rien, comparé au contraste des ouvreuses. Observez et jugez.

Si vous entrez aux Funambules (et je ne vous conseille pas d’y aller en partie, avec la résolution prise de tout trouver détestable et de tout vanter le lendemain croyant faire des dupes) ; si donc vous allez voir Debureau, non sur la foi d’un article de journal, mais pour admirer en conscience le plus grand comédien de Paris, je vous recommande l’ouvreuse des premières loges du côté droit. Cela coûte trois sous de moins que le côté gauche, parce qu’il y a plus de place, parce que vous verriez mieux la scène et que vous risquez d’être côte à côte avec le peuple. Pour moi, je ne vais que là. Vous remarquerez une dame d’un âge raisonnable qui se nomme madame Galard ; vous vous mettrez auprès d’elle, car sa place est dans la salle, vous lui offrirez du tabac, et vous tâcherez de lier conversation en attendant l’entrée de Pierrot. Si votre air est le moins du monde goguenard, content de vous, moqueur, je vous en préviens, elle vous toisera d’un coup-d’œil, vous indiquera poliment et froidement votre place et coupera court à vos avances. Mais si vous prenez une figure convaincue et curieuse comme l’exige le lieu, surtout si vous avez cette aisance d’habitué qui ne s’acquiert pas du premier coup, elle vous mettra, d’un tour de main, au courant de mille choses curieuses. Elle vous donnera le nom, l’adresse, l’état social et les mœurs des directeurs, auteurs, décorateurs, machinistes, musiciens et maîtres de ballet. Vous saurez l’histoire secrète des coulisses, les intrigues d’amour-propre ou d’amour ; pourquoi mademoiselle Charlotte a cédé à sa sœur un rôle travesti dans le vaudeville ; pourquoi M. Debureau (car la pauvre femme en est encore à accoler à cette grande célébrité le nom prosaïque de monsieur) est fidèle à son éternelle farine ; comment il a refusé les séduisantes propositions des entreprises rivales ; pourquoi jamais il ne consentit à prendre un rôle parlé, comprenant bien, le grand homme ! que lui, sublime acteur dans une personnalité qu’il a trouvée, serait tout au plus un talent médiocre dans les conditions ordinaires du drame. Elle vous dira les bienfaits de la révolution de juillet, ne laissant qu’un titre menteur aux Funambules, et substituant aux deux X de la corde roide, aux chandelles portées par les nègres du faubourg, les pompes réservées aux théâtres royaux, l’opéra, le ballet, la comédie, et bientôt le drame historique. Vous apprendrez comment la réputation de Debureau a grandi en quelques années, comment la presse l’a révélée il y a six ans, et, tout en bénissant les recettes grossies, l’ouvreuse rira dédaigneusement avec vous de ces ricaneurs du balcon qui viennent sottement insulter de leur faux goût à la belle et naïve joie de tout ce peuple.

Vous aurez ici une remarque importante à faire. Madame Galard dit nous, en parlant du théâtre des Funambules. Elle ne sépare point sa fortune de celle de l’entreprise ; elle dira : « Nous avons eu du bonheur ce mois-ci ; presque tous les soirs, salle pleine, et le dimanche, entre nos deux représentations, plus de six cents francs. — Nous allons remonter l’Homme sauvage. Belle pièce ! un des triomphes de M. Debureau. — Que d’argent nous avons fait avec Ozella ! mais aussi, c’est à un monsieur des Nouveautés que nous l’avions commandée ! — Nous allons retirer notre Bœuf enragé. Certainement c’est beau ; on ne peut pas dire le contraire, mais, voyez-vous, c’est bien connu. Tout Paris le sait par cœur ! »

Il y a mille lieues de cette existence identifiée avec le théâtre où elle se passe, ne faisant qu’un avec l’administration, touchant dans la main au régisseur en chef, parlant familièrement avec l’acteur qui fait recette, donnant de sages conseils à la jeune première, et cette vie mercenaire et isolée d’une ouvreuse de l’Opéra, qui n’a jamais vu de près M. Veron, et qui pourrait se soucier fort peu du grand succès de Robert le Diable, si l’assiduité de la foule n’était aussi pour elle un bénéfice de chaque soir. Celle-là, soyez-en sûr, ne vous dira pas nous, en parlant de M. Meyerbeer, comme madame Galard de M. Laurent, le faiseur de pantomimes. —Vous avez sans doute ouï parler d’une servante de curé qui congédiait les pénitentes de son maître en disant : « Aujourd’hui nous ne confessons pas ; » — mais vous comprenez bien que le valet de chambre d’un archevêque sait trop son monde pour répondre au proviseur d’un collège : Nous n’irons pas chez vous, confirmer, demain.

Du boulevard du Temple sautez sans transition au théâtre Italien. Là vous trouverez l’ouvreuse accoudée sur de moelleuses banquettes, vivant dans une atmosphère tiède et toute empreinte des légères senteurs qu’exhalent des fleurs rares. Elle est merveilleusement harmoniée à la société qui l’entoure. Ses manières ont un air de convenance et de dignité remarquables ; elle vous rappellera tout-à-fait ces valets de grande maison, si affables pour les égaux de leurs maîtres, et qui réservent aux autres l’accueil et le ton protecteurs.

L’ouvreuse de Favart est une victime de la révolution de juillet. Rien au monde ne lui rendra ce parfum d’aristocratie, cette bonne odeur de parchemins, et ces belles manières d’outre-ponts qui faisaient de ce théâtre un salon de musique pour les honnêtes gens. C’est son expression pour les désigner. Aujourd’hui, elle a perdu le goût, la poésie de son état, et, recueillie en ses souvenirs, elle pleure les anciens jours avec amertume. C’est le type le plus fidèle du dévouement à la légitimité. Un intérêt blessé l’a jetée dans l’opposition ; au besoin, elle écrirait dans la Mode, et M. de Genoude est son prophète. Surtout elle abaisse un triste regard sur ce beau tapis rouge que M. Robert réservait au peuple crotté de juillet, et que trois mois de grosses bottes et de socques boueux ont plus fatigué que ne l’auraient fait en dix ans le soulier mince et le chausson de satin de la restauration. Elle gémit en écoutant le bourdon mélodieux de Lablache, la voix instrumentale de Rubini, regrettant de voir jeter de si belles choses à de tels connaisseurs. Les équipages de la porte, elle sourit de pitié à voir leurs panneaux ornés d’un chiffre mesquin, pensant à ces belles armoiries dont chaque jour le secret s’en va. Toute sa consolation est dans le foyer, où les dames ne vont plus et qui reçoit chaque soir l’élite des hommes purs dans les deux chambres. Elle saisit au vol les excellentes choses qui s’y débitent, les bons principes glissés entre l’annonce d’un début et la savante appréciation d’une Cabaletta de Rossini. Elle admire avec quelle facilité miraculeuse ces martyrs larmoyants des barricades, après avoir gémi dans l’après-dînée sur les malheurs du roi Charles et l’exil du pauvre enfant, se consolent le soir, lavant leur visage triste, selon le conseil de l’Évangile, et retouchent leurs cravates devant les glaces, devisant entre eux de bals, de musiques et de fins soupers. L’ouvreuse est avide de ces instructions édifiantes, et ses clientes l’attendent un quart d’heure dans le couloir.

Nous voici arrivés à la monographie de l’espèce ouvreuse. Jusque-là, nous n’avons considéré que des sommités échappant à l’analyse par leur nature d’exception.

Le caractère dominant chez l’ouvreuse est l’intelligence. M. de Spurtzheim et Lavater, le premier, en tâtant les crânes, l’autre, en observant les lignes du visage, n’ont pas mieux compris l’homme, ni saisi avec une sagacité plus rapide ses bons ou ses mauvais penchants. Un coup-d’œil suffit à l’ouvreuse pour vous classer, soit dans votre position sociale, comme banquier, artiste, avocat, médecin, épicier, saint-simonien ; soit dans vos rapports de famille, comme père, mari, frère, amant ou cousin. Il est bien rare que ces appréciations si fugitives ne soient pas exactes, et si vous voulez un peu réfléchir, vous comprendrez tout de suite que la profession d’ouvreuse ne serait plus possible sans l’emploi de cette seconde vue, qui ne se développe qu’à la lueur du gaz. Il est bon de vous dire que, le jour durant, c’est un être tout-à-fait commun, soumis à se mouiller quand il pleut, à souffler ses doigts pendant la gelée, et que vous coudoyez cent fois, sans que le moindre signe un peu remarquable vous fasse apercevoir que vous passez à côté d’une notabilité.

Mais le soir arrive et avec lui le règne des femmes. Les affaires, qui tout un jour ont ridé le front des hommes, sont remises au lendemain. On réfléchit à l’emploi d’une soirée, et quoi de meilleur pour dévorer ces longues heures de brouillard et de froid que le théâtre, seul plaisir dont la vogue ait quatre mille ans de date, sans menacer de s’affaiblir ? Je parle contre l’opinion des directeurs et des journalistes ; mais je n’ai pas les mêmes raisons que ces messieurs, pour croire à la ruine de l’art dramatique, n’ayant pas plus de capitaux à compromettre que d’ouvrages morts à déplorer.

Vous arrivez donc au théâtre, et voici qu’à peine échappés aux cerbères aboyants de la porte d’entrée, c’est à l’ouvreuse que sont confiés vos destins. Vous êtes à elle pour quatre heures. Prenez garde ! votre air, votre tournure, vos inflexions vocales en faisant valoir vos droits, le billet à la main, vont décider du plus ou du moins de bien-être dont vous jouirez. Un geste, un regard vous condamneront à n’entrevoir la scène que de côté, derrière un double rang de chapeaux étagés d’énormes dahlias, ou vous auront valu de choisir entre une loge placée de face, solitude philosophique où vous pourrez méditer, et la société de deux jeunes femmes, qui vous feront place avec empressement. Votre amour-propre fera son profit de la réception. La finesse du regard d’une ouvreuse va plus loin que vos traits ; elle fouille insolemment dans vos poches, elle perce le filet de votre bourse, elle en voit le contenu ; surtout elle sait apprécier avec quelle facilité vous pouvez en faire glisser les coulants, ou si le nœud des cordons est tellement serré, qu’il soit impossible de le défaire. D’abord, c’est par un refus qu’elle vous éprouve : « Toutes ses places sont louées, toutes ses loges sont remplies, » et au besoin une feuille paraphée, un écriteau mis au-dessus de chaque porte, vont lui servir de pièces à l’appui. Mais essayez de la séduction, et après un moment de réflexion savamment calculée, il y aura encore un petit coin ; une loge restera vide qu’elle avait oubliée de proposer à monsieur. Puis, c’est le petit banc, qui vous arrive, offert avec une profonde connaissance du cœur humain. N’ayez pas peur qu’elle vous dise : Voulez-vous un petit banc ? — Elle s’adresse à madame, et lui dit d’un air naturel : Madame veut sans doute un petit banc ? Cela n’a pas l’air d’une offre de services, c’est un désir qui ne pouvait manquer d’être exprimé, et qu’elle a le mérite d’avoir prévenu. Alors, libre à vous de mieux aimer dix sous dans votre gousset, que de reconnaître un procédé si délicat ; mais si vous refusez, un air froid et poli sera votre première punition, en attendant une occasion meilleure, et si vous revenez au même théâtre, vous pourrez, comme certain ministre de la restauration, dont le nom m’est échappé, apprécier la distance énorme qu’il y a du droit à la convenance. Puis viendra la longue série des impôts volontaires en apparence, et forcés en réalité. C’est un bouquet de fleurs que votre compagne ne peut se dispenser de sentir… et de garder ; c’est votre manteau dont on vous débarrasse avec vitesse ; c’est le châle et le chapeau de madame ; c’est votre parapluie soigneusement mis à l’écart, à côté de vos claques qui vous fatigueraient les pieds ; c’est le journal-programme ; c’est la facilité qui vous est offerte de ne quitter le théâtre pour aucune raison. Tout cela vaut de l’argent, et tout cela est laissé à l’arbitraire, pour que votre caractère ait le loisir de se déployer en bien ou en mal. L’expérience est chose profitable quand on possède la mémoire des physionomies. Au reste, il vous faut savoir que l’administration ne donne rien à l’ouvreuse, que la chance de ces bénéfices incertains ; et malgré ce défaut d’avantages fixes, ces places sont recherchées avidement. Dans plusieurs théâtres, même, la vénalité de cette charge a survécu à 1789. Ceci vous explique comment, si vous vous adressez, pour entrer dans une loge, à l’ouvreuse qui ne la compte pas dans sa division, elle vous priera d’attendre le retour de sa compagne, et se gardera bien d’empiéter sur ses droits. La finesse n’empêche pas la probité.

L’ouvreuse déteste le journaliste, d’instinct et cordialement. D’abord le journaliste est garçon ; il n’a pas de femme à laquelle on puisse rien offrir ; sa maîtresse, il ne la conduit jamais à son théâtre. Et puis, je ne sais si ce droit d’occuper toutes les places sans payer à la porte, ne paraît pas un abus à l’ouvreuse, bien qu’elle soit malicieusement habile à le restreindre dans son exercice. Ne serait-ce pas encore que l’opinion émise par ces fiers critiques, comme dit Beaumarchais, sur les pièces qu’elle aussi est appelée à juger, lui inspire une certaine antipathie contre ses auteurs trop ou trop peu indulgents ? Pour moi, j’avoue qu’obligé de choisir entre ces deux autorités également respectables, c’est peut-être à l’ouvreuse que je donnerais la palme du criticisme. Elle sait à quoi s’en tenir sur l’ouvrage puissant et large, sur le drame hors de ligne, qui ont fourni quatre recettes de cent écus, et « la pièce assez médiocre sauvée par le jeu des acteurs », qui, parvenue à la centième représentation, remplit encore la caisse. Ô messieurs tels et tels ! ô grandes illustrations dramatiques ! ô académiciens ennemis du romantisme ! ô jeunes hommes qui placez Racine et Corneille dans les fossiles ! quel bonheur pour vous tous, que les feuilletons ne soient pas faits par les ouvreuses, qui n’ouvrent rien quand vous êtes affichés !

La politesse, le savoir-faire et la complaisance varient chez l’ouvreuse, selon chaque théâtre, et à divers degrés. J’ai formulé soigneusement la proportion, et je crois pouvoir indiquer l’apogée de ces qualités dans les couloirs de Feydeau, et leur somme inverse aux portes des loges du Gymnase. C’est à ce théâtre, aristocratique par excellence, et privilégié pour l’ennui, que l’ouvreuse tranche admirablement par ses manières sèches, hargneuses et souvent impolies, avec le répertoire ambré, les acteurs de sucre de pomme, et les spectateurs confits de l’endroit.

Voici la partie la plus délicate du sujet. Nous avons à considérer les mœurs publiques dans leurs rapports avec les loges fermées. Il faudrait être vrai, sans risquer de se brouiller avec personne ; mais un souvenir est là, qui me gêne comme la conscience d’un malhonnête homme. Pour avoir parlé, en 1818, d’un billet doux glissé par une ouvreuse, au théâtre de Bordeaux, M. de Jouy, l’ermite voyageur en province, fut actionné devant les tribunaux compétents par la victime de ses observations. Or, comme il y a à Paris, quelque dix-huit théâtres, dans chacun à peu près dix ouvreuses, et que les juges de 1832 ont trop d’affaires pour s’occuper promptement de ces misères, absorbés qu’ils sont par les écrivains séditieux, je ne me soucie pas de rester quelques mois sous le poids d’une accusation de calomnie, et je me vois forcé d’être extrêmement circonspect là-dessus : il est bon d’ailleurs de laisser quelque chose à deviner.

Une ouvreuse de loges ne glisse point de billets doux ; d’abord, parce qu’il n’y a plus de billets doux, ensuite, pour éviter le double emploi. Pourquoi, s’il vous plait, demanderiez-vous à une femme un quart d’heure de tête à tête, quand vous avez toute une longue soirée à vous presser contre elle, à écouter son souffle, à partager ses émotions ? une loge, n’est-ce pas un boudoir commode à soupirer ? quel valet intelligent, quelle adroite femme de chambre eussent mieux disposé cet espace étroit, où vous pouvez faire de l’éloquence avec des yeux ou des pantomimes ? Voyez-vous comme toutes ces chaises sont placées avec art, comme l’éloignement de ces banquettes est tour à tour indulgent ou convenable ? Point de voisin qui vous gêne, point de laquais incommodes, penchés sur une porte entrebâillée, et cherchant à vous surprendre. Vous êtes chez vous, et plus en sûreté : l’ouvreuse ne vous regarde pas, ne veut pas vous regarder ; l’ouvreuse a vingt loges sous sa surveillance. Je sais bien que personne n’est mieux placé qu’elle, et si l’habitude ne lui avait affadi tout le sel de ces découvertes de hasard, elle aurait, certes, matière à raconter. Il y a une charmante chanson de M. Scribe, qui a couru manuscrite dans le monde, et que je ne vous dirai pas. Si les belles dames du Gymnase qui la connaissent, savaient que c’est l’auteur du Diplomate qui l’a faite, sans doute après un déjeuner de garçons, elles seraient de force à lui en vouloir. Eh bien ! la singulière position du héros de cette joyeuse folie, est justement celle que tous les soirs une ouvreuse occupe sur une plus grande échelle. Mais pour elle, c’est le pâté d’anguilles, devenu insipide à force de se répéter.

Il est tard quand vous entrez au théâtre, et tout le monde est arrivé déjà. Vous reconnaissez une ouvreuse qui vous sait par cœur et qui vous placera à votre fantaisie. Vous avez gagné ses bonnes grâces, et l’ouvreuse possède éminemment la mémoire du cœur. Sans lui rien dire, elle a deviné votre idée. Parmi les loges, une est restée vide. Vous auriez là le premier rang, vous seriez libre, et pourtant ce n’est pas cette porte qu’elle va vous ouvrir. Plus loin, dans une baignoire, deux dames seules, ou bien une jeune femme avec son mari qui dort, ou encore un vieux bourgeois, flanqué de ses deux demoiselles, c’est là que l’ouvreuse vous introduit. Elle sait qu’au théâtre vous tenez moins à écouter la pièce qu’à jouir de la société ; d’ailleurs, habitué fidèle, vous êtes blasé sur le répertoire, et vous vous contenterez de voir à peu près. Cette haute faveur n’est accordée qu’à un très-petit nombre de personnes. Il faut bien du temps et des attentions avant d’en venir là !

Pour éviter les rapports trop intimes, trop exclusivement complaisants de l’ouvreuse avec le public, et aussi, pour balancer les petits profits des hautes places avec les gros bénéfices des loges du premier rang, l’administration fait, de mois en mois, voyager ces dames du paradis à l’orchestre, et réciproquement. Cela n’empêche en rien que la liste une fois épuisée, ce roulement, à la façon des Cours royales, ne ramène auprès des fidèles de vieilles connaissances dont ils savent tirer bon parti. Les quatre ouvreuses du balcon de l’Opéra ont seules le privilège d’y demeurer à poste fixe. Encore est-ce un abus de l’ancienne direction que M. Veron parle déjà d’abolir. Ce serait le moyen d’établir légalement ces distinctions aristocratiques, qui déjà dans le monde empêchent l’ouvreuse de l’Opéra de fréquenter l’ouvreuse du Vaudeville. C’est bien le moins que l’égalité règne entre des conditions semblables.

Dans tous les sujets, même les plus frivoles, il y a des choses graves à observer, surtout lorsqu’une société s’en va comme la nôtre, faute de moralité, de croyances religieuses et de foi en l’avenir. Par malheur, dans les conditions de ce titre, la transition serait trop brusque de quelques plaisanteries inoffensives à des tableaux d’une crudité plus qu’énergique. Je laisse à l’imagination le soin de parcourir à son aise le vaste champ des conjectures, ou plutôt à l’observation de combler une lacune forcée que je m’impose. Le résultat de ce travail facile, sur les mœurs de notre époque, paraîtra au moins inattendu. Qu’on essaie de suivre jusqu’au bout la donnée effleurée par ce titre : une Ouvreuse de loges, et dans tous les cris de vertueuse indignation contre nos bisaïeuls, il y aura quelque adoucissement. C’est dans l’étude sérieuse des mœurs modernes qu’il faut chercher la vérité des tableaux faits de nos jours sur l’histoire d’il y a cent ans. On entasse aujourd’hui des mémoires où l’on flétrit largement la corruption des derniers siècles ; et il se dépense tant d’indignation contre le vice en perruque poudrée, qu’il n’en reste plus contre le vice habillé par StaubGrand couturier de l’époque. !

Essayez donc de prendre l’ouvreuse sur le fait, moins dans ses attributions avouées que dans sa tâche officieuse ; voyez tout ; expliquez-vous tout ce mécanisme savant de placements et de places, tout ce trafic de positions relatives, et puis dites si nous avons beaucoup gagné à voiler d’une gaze nos vices publics et nos débauches secrètes. Je voudrais bien vous précéder ou vous suivre, mais encore une fois, je ne dis rien de peur de dire trop.

Comme il faut en tout une moralité, je vais vous dire celle que j’ai trouvée. Le monde, c’est une baraque en planches où l’on joue la comédie sans spectateurs. Tous les hommes ont un rôle dans ce drame innombrable et éternel. Les uns se drapent à l’antique, d’autres rêvent l’avenir couverts d’habits retournés ; ceux qui ont du flegme et des poumons déclament et sont vertueux ; ceux qui n’ont que des passions et des vices se vautrent dans le grand bourbier malgré les sermons. Rousseau, le poète, vous a dit à peu près cela ; vous savez par cœur sa belle épigramme. Ce qu’il a oublié de vous dire, c’est qu’il y a aussi des ouvreuses de loges à ce théâtre de confusion ; ce sont ceux qui méprisent les hommes, qui servent leurs passions pour les exploiter, et qui font leurs affaires en ne s’occupant que de celles d’autrui. Ce sont, si vous voulez, les courtiers de mariage qui gagnent gros sur les adultères futurs ; les courtiers de poivre et de cannelle qui trouvent un bénéfice dans les malheureuses spéculations de leurs clients ; les agents-de-change qui achètent des châteaux en signant à leurs dupes des passeports pour la Belgique, et, enfin, les courtiers de révolutions, si bons ménagers de celles qu’ils ne font pas.

Paul David. In Paris, ou le livre des cent-et-un, t. 4. Bruxelles, 1832.

Mais Le Monde n’a pas dû se faire vacciner, son site était tombé malade mais autrement, il y a deux jours : l’ascenseur qui sert à faire défiler à la verticale le contenu d’une page à l’écran quand celui-ci est plus long que la hauteur de la fenêtre avait tout simplement disparu (et ce n’était pas comme ces ascenseurs démantelés pour le cuivre qu’ils contiennent, celui-ci n’en avait apparemment pas). En compensation, un grand rectangle noir s’affichait au-dessus de l’article ; il ne comprenait pas un faire-part de décès de l’appareil, mais la mention sibylline Bannière 800×66. Allusion à la célèbre et saisissante image du

Mais Le Monde n’a pas dû se faire vacciner, son site était tombé malade mais autrement, il y a deux jours : l’ascenseur qui sert à faire défiler à la verticale le contenu d’une page à l’écran quand celui-ci est plus long que la hauteur de la fenêtre avait tout simplement disparu (et ce n’était pas comme ces ascenseurs démantelés pour le cuivre qu’ils contiennent, celui-ci n’en avait apparemment pas). En compensation, un grand rectangle noir s’affichait au-dessus de l’article ; il ne comprenait pas un faire-part de décès de l’appareil, mais la mention sibylline Bannière 800×66. Allusion à la célèbre et saisissante image du

![Matthäus Zasinger (1477-ca. 1503) : Vanitas (memento mori). [Femme nue debout sur un crâne et tenant un cadran solaire à la main]. Allemagne, ca. 1500-1503](http://farm4.static.flickr.com/3351/3329044076_bb1f4073e5_b.jpg)