« Le mot corporalité (…), à la différence de corporéité (…), insiste sur le caractère propre de la constitution corporelle de l’homme; la notion de corporalité, à la différence de celle de corps, veut expressément nous faire dépasser la discussion classique de la notion, inséparable de la problématique, du rapport du corps et de l’âme, et mettre en valeur le caractère du corps comme le tout de l’homme et comme informant justement la subjectivité humaine ainsi que ses comportements » (Fries t. 1 1965).

Les mondes virtuels permettent à leurs utilisateurs, connectés entre eux en réseau, de déplacer, dans un paysage représentant un lieu existant ou non et s’affichant de façon tri-dimensionnelle à l’écran, une représentation d’eux-mêmes (un avatar), personnage animé leur ressemblant ou non. L’utilisateur peut communiquer avec d’autres utilisateurs par l’entremise de son avatar (si celui-ci est à une distance raisonnable des autres avatars), il peut lui faire manipuler des avatars d’objets. C’est ainsi que l’on (re)crée des univers réels ou imaginaires. Ce n’est pas récent : les jeux de guerre (fort anciens), les simulateurs de conduite ou de vol, servent à entraîner des personnes à des tâches ou à des rôles difficiles, d’analyser des situations hypothétiques complexes ; les représentations de musées permettent de prendre connaissance des lieux et des œuvres avant de le visiter, avec un degré de réalisme parfois saisissant. L’utilisation informatique grand public de la réalité virtuelle, puis des mondes virtuels, existe depuis le début des années 1990 – le plus ancien étant Active Worlds.Le simulacre est parfois bien plus puissant que la réalité, du fait de la liberté que l’on a de choisir de s’y investir ou non, ce que l’on ne peut faire pour le monde réel dans lequel l’homme est inscrit par le fait de sa nature. Il peut tenter de s’en échapper par l’esprit, mais le corps y restera, qu’il le veuille ou non ; si l’un s’éloigne trop de l’autre et ne le retrouve plus, la fin peut être tragique. C’est ce qu’on l’on a vu dans certains cas de jeux de rôle, et c’est ce qu’on l’on commence à constater dans les « mondes virtuels ». Ainsi, on vient d’apprendre qu’une participante à Second Life1 vient de déposer une plainte pour « viol virtuel » auprès du parquet (réel) de Bruxelles, qui a demandé à la police fédérale d’enquêter. Selon la RTBF, « Du côté de la police fédérale, les responsables de la section informatique confirment que le dossier est bien existant. Mais ils restent très discrets sur un phénomène qui repose la question de l’empathie parfois excessive d’un utilisateur pour son personnage virtuel. »2 On imagine le casse-tête qu’une plainte pour meurtre virtuel déposée par la personne assassinée causerait à ces Dupont-Dupond.

On se transforme ainsi en un être nouveau, atrophié des muscles (sauf ceux des doigts pour le clavier, et surtout du pouce pour le téléphone portable), hybride (câblé et branché en permanence, non seulement à un portable, mais au réseau), et bientôt atrophié du cerveau – nulle nécessité de penser quand on est immobile et coupé du monde réel et quand on « navigue » dans un monde de signes : on n’a plus que des réflexes et des besoins, de plus en plus instinctuels et immédiats – pour enfin se dissoudre, fantasme fusionnel ultime – dans cet hyperespace et son hyperculture que nous décrit le philosophe Pierre Lévy en des tons rhapsodiques. Ce processus de dévitalisation de l’homme se manifeste par son évolution de citoyen en consommateur, d’acteur en spectateur, d’actif en passif, vers la société « d’en haut » dont parle H. G. Wells dans La Machine à explorer le temps : « Les Eloïs, comme les rois carolingiens, en étaient venus à n’être que des futilités simplement jolies », ne vivant que dans l’oisiveté et la peur des autres, ceux d’en-bas, les Morlocks, serviteurs devenus prédateurs. – Miklos, Livre et liberté, 2003.Les techniques associées au numérique (informatique, réseaux) facilitent, voire encouragent, cette fragmentation-recomposition des composantes de l’identité, d’une part, mais aussi du rapport à l’autre : dans la « vraie vie », la communication interpersonnelle, composante de la construction de l’individu et de la société, n’est pas constituée uniquement d’un « message » textuel et linéaire : le ton, les silences, le regard, les gestes, les odeurs, les habits… ; les passants ou les spectateurs, les bruits ou la musique, le lieu, le paysage, le climat, le moment… tout ceci fait partie de l’échange et contribue à son sens, tandis qu’il est absent des communications électroniques, malgré les substituts (souriards, webcams et autres simulacres). Efficaces3 et réduites à leur strict essentiel, elles favorisent le développement de « l’individu de nulle part, sans mémoire ni inscription historique, réduit à sa faculté d’adaptation, et de plus en plus à son aptitude à la sur-consommation (…), ultra-mobile, hyper-malléable et indéfiniment adaptable »4. Divers objets subissent aussi les effets de ces techniques qui ne se résument pas uniquement à leur dématérialisation : les enregistrement sonores sont passés de l’analogique au numérique, de plus en plus compressé pour en faciliter la transmission au dépens de la qualité d’écoute, au point qu’on parle déjà de la mort de la hi-fi5. Quant aux livres, ils se réduisent, par leur numérisation, à leur contenu. Ceci affecte bibliothèques et librairies, lieux de socialisation par excellence, mais aussi notre rapport au livre en tant que « corps » du texte, rapport qui fait partie de l’appropriation, de l’inscription et de sa remémoration. On ne saurait mieux en parler que le grand écrivain Amos Oz dans le texte qui suit (dont on n’a cité qu’une partie ; il mérite d’être lu dans son intégralité) :

La bibliothèque paternelle obéissait à un ordre logique rigoureux : elle était divisée en sections et sous-sections classées par sujets, matières, langues et ordre alphabétique des auteurs. Généraux et maréchaux en constituaient la clé de voûte : d’extraordinaires volumes qui me donnaient un frisson d’admiration – c’étaient d’épais et précieux ouvrages à l’admirable reliure de cuir dont, du bout des doigts, j’effleurais la surface rêche pour sentir, avec un bonheur indicible, les lettres d’or gravées en relief ; on aurait dit les décorations étincelantes qui bardaient la poitrine d’un colonel, aux actualités de la Fox. Lorsque la lampe du bureau éclairait les fioritures dorées, il en jaillissait un éclair aveuglant, telle une invite à les rejoindre. Pour moi, ces livres étaient autant de princes, comtes, ducs et barons.

La cavalerie légère chargeait sur l’étagère juste au-dessous du plafond : revues à la couverture colorée, classées par matières, dates et pays d’origine. Les hussards étaient vêtus de fines tuniques qui contrastaient avec les lourdes armures de leurs chefs.

Le corps des officiers de brigade et de régiment se massait autour des maréchaux et des généraux : in-quartos compassés dont les larges épaules débordaient de leurs solides jaquettes de toile rêche, poussiéreuses et un peu fanées ; on aurait dit des tenues de camouflage crasseuses et poissées de sueur, ou le calicot de vieux drapeaux, endurci au combat et aux épreuves.

La couverture de certains tomes bâillait, pareille au décolleté de la serveuse de l’Orient Palace. À l’intérieur, on ne voyait qu’une pénombre qui sentait bon le papier : un soupçon de parfum, capiteux et défendu.

Le gros de la troupe s’alignait au-dessous des gradés : des centaines et des centaines de volumes à la reliure cartonnée, grise ou brune, qui sentait la colle. Plus bas, venait la racaille des milices semi-régulières dont les pages étaient maintenues entre deux feuilles de carton, attachées par un élastique fatigué ou un épais ruban adhésif. Certains cahiers, dont la jaquette en papier jauni se désagrégeait, allaient par bandes. Enfin, les plus déshérités, des livres qui n’en étaient pas vraiment, une masse hétéroclite d’opuscules, tirés à part, bulletins et autres prospectus, s’entassaient sur les étagères du bas : les laissés-pour-compte de la bibliothèque qui attendaient que papa les emmène dans un asile de publications inutiles ; entre-temps, ils campaient là, provisoirement, par faveur spéciale, empilés les uns sur les autres, en rangs serrés, jusqu’à ce que, aujourd’hui ou demain, un vent d’est disperse leurs cadavres avec les oiseaux du désert, ou que, d’ici à l’hiver prochain, papa trouve le temps de les trier et chasse impitoyablement de la maison la plupart de ces misérables gueux (brochures, gazettes, magazines, journaux, pamphlets, comme il les appelait), pour faire place à d’autres indigents qui feraient long feu, eux aussi. (Mais papa les prenait en pitié. Il avait beau dire qu’il allait faire le tri, sélectionner et en liquider une partie, j’avais la nette impression qu’aucune page imprimée n’était jamais sortie de notre maison, qui en était pleine à craquer.)

La bibliothèque sentait la poussière en permanence – un relent d’atmosphère étrangère, tourmentée, attirante et excitante tout à la fois. Aujourd’hui encore, je serais capable de deviner, les yeux bandés, la présence de livres dans la pièce où je me trouve. Les effluves d’une ancienne bibliothèque ne me parviennent pas par l’odorat mais par l’épiderme : un espace solennel, méditatif, empli d’une poussière livresque plus ténue qu’aucune autre, mêlée à l’odeur de vieux papier et de colle, ancienne ou plus récente, aux relents d’amandes amères, de sueur aigre, d’adhésif à base d’alcool enivrant, aux senteurs d’algues, d’iode, et du plomb qui, jadis, entrait dans la composition des encres d’imprimerie, du papier putrescent, rongé par l’humidité et la moisissure et du papier bon marché, tombant en poussière, contrastant avec les effluves riches, exotiques, grisants, flattant le palais, qui émanaient du luxueux vélin importé de l’étranger. Le tout baignant dans une sombre atmosphère stagnante, comprimée au fil des ans dans les interstices secrets, entre les rangées de livres et la cloison, derrière elles.

Amos Oz, Une panthère dans la cave

La nécessité de « rematérialiser le Web de la bibliothèque » se faisait déjà sentir il y a plusieurs années ; mais bientôt, il faudra préconiser la rematérialisation de la bibliothèque elle-même : ce n’est pas qu’un entrepôt d’objets matériels, c’est un organisme social6 et c’est cet aspect social primordial qu’il ne faut pas perdre. Comme l’écrivait Umberto Eco en 1981 : « Si la bibliothèque est comme le veut Borgès un modèle de l’Univers essayons de le transformer en un univers à la mesure de l’homme ce qui veut dire aussi, je le rappelle, un univers gai, avec la possibilité d’un café-crème, et pourquoi pas, pour nos deux étudiants, de s’asseoir un après-midi sur un canapé et je ne dis pas de s’abandonner à d’indécentes embrassades, mais de vivre un peu le flirt dans la bibliothèque pendant qu’ils prennent et remettent sur les rayons quelques livres d’intérêt scientifique ; autrement dit une bibliothèque où l’on ait envie d’aller et qui progressivement se transforme en une grande machine pour le temps libre (…). » Cette rematérialisation du texte et de son contexte, des objets et de leurs environnements, participera au sursaut nécessaire contre ce déni du corps (de l’objet, de l’homme) « au profil de la collectivisation des esprits, thème ancien et récurrent ». La recherche exacerbée du sens uniquement dans l’incorporel, déni de l’action au profit du verbe dans sa nudité, ne peut que s’accompagner d’une violence se manifestant dans le virtuel puis dans le réel7, frustration contre l’incapacité structurelle à se désincarner, et perte de la valeur accordée à la vie – celle de l’autre, la sienne : c’est le cas des intégrismes religieux qui occultent le corps. Il faut réancrer le numérique dans le monde des vivants.

À lire aussi :

• Alberto Manguel : La Bibliothèque, la nuit.

• Élie Barnavi : Les religions meurtrières

• Philippe Breton Le culte de l’Internet. Une menace pour le lien social ?

1 Monde virtuel qui a le vent en poupe au point que entreprises (commerciales ou non) et individus (notamment des créateurs) s’y installent. À ce jour, il compte plus de six millions d’inscrits (dont plus de cent mille français), et plusieurs dizaines de milliers de connectés simultanément. Les participants peuvent acheter (réellement) de l’argent virtuel (les Linden dollars) qui leur permet d’effectuer des transactions virtuelles.

2 Un sociologue américain, Nick Yee, a étudié l’« effet ascenseur » dans la vraie vie et dans les environnements virtuels immersifs – la fixation du regard sur l’autre et la distance intercorporelle de personnes se trouvant à proximité les unes des autres (ascenseur, métro…). Une vidéo proposée par la très sérieuse (et excellente) radio publique américaine, NPR, offre un entretien (en anglais) avec lui, illustré de nombreuses représentations d’interactions dans ce monde virtuel. À voir même si on ne comprend pas l’anglais.

3 Et donc particulièrement adaptées à une communication ciblée consistant surtout en échanges d’informations (professionnelles ou personnelles). Elles permettent aussi de maintenir un lien social ou personnel à distance, pour autant que celui-ci préexiste et est entretenu régulièrement ou épisodiquement dans la proximité.

4 Pierre-André Taguieff : Du progrès. Biographie d’une utopie moderne, cité par Michel Fingerhut : « Bibliothèque numérique : la quadrature du cercle ? ».

5 Pas de panique : en même temps, on apprend que le débit des communications de téléphones mobiles pourrait passer dans les années à venir de 3,6 à 100 Mégabit/seconde : ceci permettrait de transmettre des enregistrements sonores numériques stéréo de haute qualité, des films avec une bonne définition ; bref, de transformer le téléphone mobile en téléphone/ordinateur/télévision/chaîne hifi…. mobile, convergence que l’on signalait depuis longtemps mais qui devient une réalité. Il n’est pas fortuit que cet objet s’enrichit de fonctionnalités informatiques qui le rapprochent de façon croissante des PC. Plus généralement, cela conforte la capacité croissante des communications hertziennes à se substituer aux communications filaires.

6 Cf. Michel Fingerhut : « Bibliothèque numérique : la quadrature du cercle ? ».

7 De la violence des échanges dans les forums en ligne au happy slapping bien réel dans la « vraie » vie.

France 2 vient enfin de découvrir – et de nous apprendre – que la Terre est ronde. Ou plutôt qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas si rond que ça dans le monde du numérique. En des tons apocalyptiques, David Pujadas rapportait ce soir aux oreilles de millions de Français suspendus à ses lèvres une découverte catastrophique toute récente : les disques compacts où l’on grave soi-même ses photos, sa musique ou ses papiers, sur lesquels l’hôpital conserve vos données médicales et l’INA le patrimoine audiovisuel français (disques connus sous le nom de « CD-R ») n’auraient qu’une durée de vie non pas de cent ans, non pas de dix ans, mais de deux à cinq ans. C’est une enquête de Michel Momponté et de Jean-François Monnier qui nous révèle ce grand secret, apparemment mis à jour au laboratoire national d’essai, à la grande surprise de l’un de ses chercheurs, Jacques Perdereau. Qu’adviendra-t-il donc de toute l’information numérique dont l’on avait ainsi voulu préserver des ans l’irréparable outrage ? Gérard Poirier, spécialiste du grand industriel du média MPO, interviewé pour l’occasion, affirmait que le changement de technologie nécessaire pour passer à des supports plus pérennes prendrait plusieurs années – il ne faut pas seulement changer les matériaux constituant le disque, mais les graveurs et les lecteurs nécessaires à leur utilisation, répandus en nombre incalculable à la face de la Terre. Ne parlons pas de la tâche herculéenne de recopie de toutes les informations des anciens supports vers leur successeur : une hécatombe annoncée. Il y a de quoi être atterré.

France 2 vient enfin de découvrir – et de nous apprendre – que la Terre est ronde. Ou plutôt qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas si rond que ça dans le monde du numérique. En des tons apocalyptiques, David Pujadas rapportait ce soir aux oreilles de millions de Français suspendus à ses lèvres une découverte catastrophique toute récente : les disques compacts où l’on grave soi-même ses photos, sa musique ou ses papiers, sur lesquels l’hôpital conserve vos données médicales et l’INA le patrimoine audiovisuel français (disques connus sous le nom de « CD-R ») n’auraient qu’une durée de vie non pas de cent ans, non pas de dix ans, mais de deux à cinq ans. C’est une enquête de Michel Momponté et de Jean-François Monnier qui nous révèle ce grand secret, apparemment mis à jour au laboratoire national d’essai, à la grande surprise de l’un de ses chercheurs, Jacques Perdereau. Qu’adviendra-t-il donc de toute l’information numérique dont l’on avait ainsi voulu préserver des ans l’irréparable outrage ? Gérard Poirier, spécialiste du grand industriel du média MPO, interviewé pour l’occasion, affirmait que le changement de technologie nécessaire pour passer à des supports plus pérennes prendrait plusieurs années – il ne faut pas seulement changer les matériaux constituant le disque, mais les graveurs et les lecteurs nécessaires à leur utilisation, répandus en nombre incalculable à la face de la Terre. Ne parlons pas de la tâche herculéenne de recopie de toutes les informations des anciens supports vers leur successeur : une hécatombe annoncée. Il y a de quoi être atterré. C’est là qu’intervient un jeune chercheur génial1 de la grande université Carnegie Mellon,

C’est là qu’intervient un jeune chercheur génial1 de la grande université Carnegie Mellon,  L’un de ce genre de problèmes auquel von Ahn s’est attaché est celui de l’indexation d’images : les principaux moteurs de recherche identifient des images (pour permettre de les retrouver) en se basant non pas sur leur contenu2 mais sur le texte qui se trouve dans son voisinage (titre de la photo, mots de l’adresse, etc.), et donc avec une mesure de succès inégale ; or l’homme le fait rapidement et bien3. Von Ahn a inventé un jeu en ligne, appelé

L’un de ce genre de problèmes auquel von Ahn s’est attaché est celui de l’indexation d’images : les principaux moteurs de recherche identifient des images (pour permettre de les retrouver) en se basant non pas sur leur contenu2 mais sur le texte qui se trouve dans son voisinage (titre de la photo, mots de l’adresse, etc.), et donc avec une mesure de succès inégale ; or l’homme le fait rapidement et bien3. Von Ahn a inventé un jeu en ligne, appelé  S’ils ont ainsi gagné la bataille, les spammeurs n’ont pas perdu la guerre, car l’histoire ne s’arrête pas là ; ces derniers ont réagi de la façon suivante : lorsque leur logiciel de création automatique de boîte à lettres se trouve confronté à un captcha qu’il ne peut résoudre, il l’affiche – par exemple – dans un site pornographique gratuit comme condition pour passer voir le contenu ; le « client » du site le saisira au clavier, ce qui aura pour double effet de lui permettre de passer à la partie juteuse du site, et de créer, chez le fournisseur de boîtes à lettre, un compte supplémentaire pour le spammeur. Certains d’entre eux, non contents d’avoir ainsi surmonté cet obstacle, ont aussi utilisé une sorte de captcha afin de contourner les filtres destinés à identifier les pourriels : ils codent le texte de leur publicité (concernant majoritairement l’achat d’un certain type d’actions en bourse) sous forme d’image qui serait illisible pour l’ordinateur chargé de les filtrer, et y rajoutent parfois un texte sans rapport avec la publicité dans le corps du courrier, hors de l’image. Ainsi, leur courrier (appelé « image spam », en anglais) n’est pas éliminé ni par l’identification du texte publicitaire (impossible pour l’ordinateur), ni au prétexte qu’il ne contiendrait qu’une image. Or les ordinateurs s’améliorant dans leur capacité à identifier ce genre de pourriel, les spammeurs les ont rendu de plus en plus complexes (pixélisation du fond, utilisation de couleurs différentes, ondulation des lettres…) à tel point que leurs victimes humaines n’arrivent plus à les lire : au moins, là, ils se sont tiré une balle dans le pied – c’est l’une des raisons de la décroissance actuelle de ce genre de pourriel.

S’ils ont ainsi gagné la bataille, les spammeurs n’ont pas perdu la guerre, car l’histoire ne s’arrête pas là ; ces derniers ont réagi de la façon suivante : lorsque leur logiciel de création automatique de boîte à lettres se trouve confronté à un captcha qu’il ne peut résoudre, il l’affiche – par exemple – dans un site pornographique gratuit comme condition pour passer voir le contenu ; le « client » du site le saisira au clavier, ce qui aura pour double effet de lui permettre de passer à la partie juteuse du site, et de créer, chez le fournisseur de boîtes à lettre, un compte supplémentaire pour le spammeur. Certains d’entre eux, non contents d’avoir ainsi surmonté cet obstacle, ont aussi utilisé une sorte de captcha afin de contourner les filtres destinés à identifier les pourriels : ils codent le texte de leur publicité (concernant majoritairement l’achat d’un certain type d’actions en bourse) sous forme d’image qui serait illisible pour l’ordinateur chargé de les filtrer, et y rajoutent parfois un texte sans rapport avec la publicité dans le corps du courrier, hors de l’image. Ainsi, leur courrier (appelé « image spam », en anglais) n’est pas éliminé ni par l’identification du texte publicitaire (impossible pour l’ordinateur), ni au prétexte qu’il ne contiendrait qu’une image. Or les ordinateurs s’améliorant dans leur capacité à identifier ce genre de pourriel, les spammeurs les ont rendu de plus en plus complexes (pixélisation du fond, utilisation de couleurs différentes, ondulation des lettres…) à tel point que leurs victimes humaines n’arrivent plus à les lire : au moins, là, ils se sont tiré une balle dans le pied – c’est l’une des raisons de la décroissance actuelle de ce genre de pourriel. Il ne s’agit pas ici de celle d’Elisabeth II, dans laquelle le président américain s’est récemment pris les pieds – ou plutôt

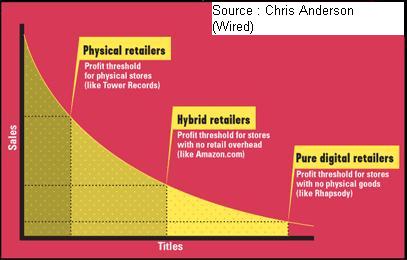

Il ne s’agit pas ici de celle d’Elisabeth II, dans laquelle le président américain s’est récemment pris les pieds – ou plutôt  La longue traîne en question dénote un phénomène d’offre et de demande présent dans le cas d’un stock quasi infini – ce qui est possible avec le numérique, là où le stockage d’un objet dématérialisé (livre, disque…) prend

La longue traîne en question dénote un phénomène d’offre et de demande présent dans le cas d’un stock quasi infini – ce qui est possible avec le numérique, là où le stockage d’un objet dématérialisé (livre, disque…) prend  Si Amazon peut, grâce à son immense fonds (augmenté par les accès qu’il fournit aux vendeurs de livres épuisés) et son bouche-à-oreille (le réseau social des commentaires, réels ou non, à propos des ouvrages présents dans son catalogue), constituer une longue traine rentable de livres « physiques », si les très grandes bibliothèques numériques peuvent (ou pourront) créer l’équivalent numériquement, le développement d’

Si Amazon peut, grâce à son immense fonds (augmenté par les accès qu’il fournit aux vendeurs de livres épuisés) et son bouche-à-oreille (le réseau social des commentaires, réels ou non, à propos des ouvrages présents dans son catalogue), constituer une longue traine rentable de livres « physiques », si les très grandes bibliothèques numériques peuvent (ou pourront) créer l’équivalent numériquement, le développement d’