Nous assistons en France, depuis quelques années, à un mouvement considérable dans le sens de la liberté du nu sur scène, au théâtre comme à l’opéra ou dans la danse. Ce mouvement est d’autant plus fort qu’il est anonyme et spontané. On ne lui connaît pas de chef, pas de meneurs, pas d’organe. Le nu artistique est une formule d’actualité. En voulez-vous, du nu ? On en met partout.

Nous assistons en France, depuis quelques années, à un mouvement considérable dans le sens de la liberté du nu sur scène, au théâtre comme à l’opéra ou dans la danse. Ce mouvement est d’autant plus fort qu’il est anonyme et spontané. On ne lui connaît pas de chef, pas de meneurs, pas d’organe. Le nu artistique est une formule d’actualité. En voulez-vous, du nu ? On en met partout.

Ces quelques phrases vous paraissent d’actualité ? Eh bien, elles sont tirées (avec une très légère modification) de l’avant-propos d’un ouvrage publié il y a plus de cent ans, celui des docteurs G.-J. Witkowski et L. Nass : Le Nu au Théâtre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Paris, Daragon, Éditeur. 1909.

Comme quoi, rien de neuf sous le soleil, et les arguments qui y sont présentés sont tout aussi valables aujourd’hui qu’alors. Ils ne concernaient que le nu féminin, mais ce sexisme n’est plus de mise de nos jours.

Voici le texte en question.

Avant-propos

Tout est nu sur la terre, hormis l’hypocrisie. (Alfred de Musset.)

Le nu artistique est une formule d’actualité. En voulez-vous, du nu ? On en met partout. A la table des jeunes fêtards américains qui se font servir sur un plat les faciles professionnelles Yankees ; sur là scène des music-halls, des théâtricules et même des théâtres ; ne parlons que pour mémoire des publications plus ou moins artistiques consacrées au nu,— au nu féminin, s’entend.

Il faut s’en réjouir et s’en plaindre.

S’en réjouir, quand on est en présence d’une manifestation véritablement artistique, car rien n’est plus beau qu’un beau corps, aux lignes harmonieuses, aux formes élégantes, à la plastique impeccable, et c’est une grande joie pour l’artiste que d’admirer cette première merveille du monde : une belle femme. S’en plaindre, quand, sous le prétexte d’art, cette manifestation tourne à l’obscène et qu’elle n’a d’autre but que d’alimenter les mauvaises passions, d’exciter la lubricité de l’homme, de fouetter ses désirs sensuels.

Ce livre sera donc, si on veut, un plaidoyer pour le nu, un réquisitoire contre l’obscène. Nous voulions, en des lignes que nous nous serions efforcés de rendre éloquentes, débuter par un exorde bien frappé : l’avant-propos obligatoire où les auteurs font cracher leur plume en des phrases redondantes et en des périodes cicéroniennes. Mais voici qu’un des meilleurs prosateurs de notre époque, et le plus autorisé, en l’espèce, — nous avons nommé M. Pierre Louÿs, le délicat romancier d’Aphrodite, nous a devancés par un article du Journal qui a eu un grand retentissement. Remettre, après lui, l’ouvrage sur le chantier, nous a paru présomptueux et prétentieux.

Il nous a autorisés à nous effacer devant lui, à substituer sa défense à la nôtre, à la barre du tribunal de l’opinion publique. Nos lecteurs y gagneront, et la cause de l’esthétique, du beau et du vrai n’y perdra point : pouvait-elle être défendue avec plus de talent et de compétence ?

Nous assistons en France, depuis une quinzaine d’années, dit M. Pierre Louÿs, à un mouvement considérable dans le sens de la liberté du nu au théâtre.

Ce mouvement est d’autant plus fort qu’il est anonyme et spontané. On ne lui connaît pas de chef, pas de meneurs, pas d’organe.

En face du parti contraire, qui s’imposait de gros sacrifices pour la propagande de ses théories, les admirateurs du nu n’ont pas fondé de sociétés. Ils ont négligé de grouper leurs initiatives parce qu’individuellement elles ne se manifestaient par aucun effort soutenu. Pas d’orateur, parmi eux, qui s’avisât de haranguer les prosélytes. Pas de parlementaire qui harcelât les ministres pour obtenir leur appui. Pas de Mécène qui vouât sa fortune au succès de la cause. Et pourtant le public s’est converti.

L’opinion favorable ou indifférente à la nudité a pris naissance dans les milieux artistiques ; puis elle est peu à peu devenue populaire et mondaine, c’est-à-dire générale. Aujourd’hui, les sentiments à cet égard ne font plus de doute pour personne, puisque depuis un certain temps on a pu donner à Paris deux mille représentations théâtrales où figuraient des actrices nues, sans provoquer un scandale. Je dis : pas un1.

L’assistance de nos music-halls est chaque soir très variée. Selon les jours ou les saisons, elle comprend Paris, la banlieue, la Province ou l’étranger. Personne n’a protesté. La cause est entendue.

Voici donc une opinion qui s’est répandue d’elle-même et qui a obtenu la majorité sans campagne, avec la seule force du bon sens.

Le public a très vite compris que la question du nu intéressait uniquement la loi religieuse, non la loi civile, et que, d’admirer une femme nue, si peut-être c’était un péché, ce n’était sûrement pas un délit.

Une actrice accepte de jouer sans costume ? C’est affaire entre elle et son confesseur, si elle en a un. Ce n’est pas affaire entre elle et le juge d’instruction.

Aucun article de nos lois n’est applicable dans la circonstance, puisqu’on ne peut soutenir sérieusement qu’une femme nue outrage la pudeur des citoyens qui paient cent sous pour la voir. Le théâtre est un palais fermé. Les gens que la nudité choque sont libres de ne pas entrer. De quoi se plaignent- ils ? On ne leur amène pas la danseuse chez eux. On ne la promène pas par les rues. Personne ne viole leurs regards.

Ainsi les sentiments individuels n’ayant aucun prétexte a se dire blessés, le Parquet ne poursuit pas pour rendre justice à une plainte reconnue fondée. Il poursuit au nom d’un principe, d’après lequel la nudité est un spectacle honteux — principe essentiellement religieux, qui n’est même pas évangélique, mais juif, et qui est descendu en ligne directe de la loi mosaïque dans le droit canon, et du droit canon dans l’interprétation du droit civil.

Il serait assez conforme aux idées modernes qu’on laissât aux confesseurs liberté pleine et entière de sermonner les actrices, et que le tribunal correctionnel se déclarât incompétent en matière de théologie morale. Ajouter à la pénitence la pénalité, c’est vraiment faire beaucoup de zèle.

Mais admettons un instant la théorie du Parquet. Supposons que la pécheresse puisse être poursuivie pour avoir dansé à l’état de nature devant une réunion de personnes même sympathiques à son projet. Pourquoi ne faites-vous pas de descentes de police dans toutes les salles où les femmes se déshabillent en public ? Ce n’est pas par le théâtre que vous devriez commencer votre enquête : c’est par l’école.

Rue Bonaparte, l’État dirige la plus vaste École Supérieure du monde, en quelque faculté que se classent ses rivales. On y enseigne les beaux-arts.

Chacun de nos artistes est obligé de passer par cet établissement. C’est une loi tacite, mais formelle. Les peintres qui désirent rester indépendants se voient refuser tout appui jusqu’à l’heure où ils sont devenus célèbres par leurs propres forces, ce qui n’arrive généralement que lorsqu’ils sont morts à la peine. Ce jour-là, l’État bienveillant les protège en autorisant leurs admirateurs à leur élever des statues, et en achetant pour le Louvre les tableaux qu’il n’a pas daigné prendre au Salon pour les greniers de ses musées berrichons ou limousins. Tout ceci n’étant que trop connu ne demande aucun développement-

Et quand un jeune homme se présente — de force, comme nous venons de le dire — à l’École nationale des beaux-arts, personne ne s’inquiète de savoir si son talent et son destin le poussent à peindre plus tard des natures mortes, comme Chardin, ou de vieux philosophes, comme Rembrandt. On lui fait dessiner des femmes nues.

Ces femmes ne sont pas présentées comme au théâtre, dans une optique spéciale, avec des jeux de lumière qui font de leur corps une apparition presque immatérielle, et en tout cas lointaine, séparée du public par le fossé de l’orchestre, par le bastion de la rampe. On les expose en plein midi, à trois pas des écoliers, et ceux-ci ont ordre de copier toutes les lignes de cette nudité, qu’ailleurs vous déclarez honteuse, spectacle que vous refusez aux hommes de cinquante ans dans l’enceinte d’un théâtre, mais que par contre vous imposez, dans votre salle d’école, à des mineurs.

Supposez que l’un de ces jeunes gens éprouve en toute franchise le sentiment qui vous inspire tant d’intérêt : l’horreur biblique de la nudité. On lui dira aussitôt :

« Vous refusez de peindre des femmes nues, mon petit ami ? Vous pouvez vous en aller. Le Prix de Rome ne sera pas pour vous. Désormais, n’espérez de moi ni commandes, ni bourses, ni croix, ni faveurs. Je vous chasse de l’art officiel. »

Et l’État, qui paie des modèles pour les déshabiller devant ses jeunes élèves, est le même État qui dit aux artistes actuellement poursuivies :

« Vous avez joué Galatée, mademoiselle ? Je vous envoie à Saint-Lazare. Vous êtes jeune, vous aviez, sans doute, comme toutes les jeunes actrices, beaucoup d’ambition ; vous espériez quitter un jour le music-hall pour le petit théâtre, monter de là jusqu’à la grande scène et terminer votre carrière dans un théâtre subventionné. Eh bien, laissez toute espérance. Je vous donne un casier judiciaire qui vous fermera même la porte de l’Odéon. Je vous chasse de l’art officiel. »

Il y a des heures… M. Henry Maret vous a dit cela mieux que personne… il y a des heures où l’on se demanderait volontiers si le recueil de nos coutumes a été formé par des hommes en possession de toutes leurs facultés mentales.

L’incohérence de ces jugements apparaîtra mieux encore si nous comparons leurs motifs.

Ce sont « les intérêts de l’art » qui commandent d’imposer le spectacle du nu rue Bonaparte. Les mêmes intérêts autorisent dans les salles de nos musées le mélange des sujets nus et des sujets habillés, de telle sorte que personne ne peut montrer à son fils un austère Philippe de Champaigne, sans lui présenter en même temps une petite amie de Fragonard, toute nue sur son lit d’amour, la chemise enlevée et les jambes au plafond.

Mais dans les théâtres, qui nous laissent, au contraire, une pleine indépendance de choix (les pères étant parfaitement libres de conduire leurs filles à la Comédie-Française sans les mener à l’Olympia), là, les intérêts de l’art n’autoriseraient plus rien. On ne les voudrait ni pour raison ni pour excuse, et le Conservatoire, soumis à la Direction des Beaux-Arts, serait exclu de l’Art lui-même, puisqu’on lui en dénierait les privilèges.

Or, le Théâtre est bien plus qu’un art : il est le Parnasse tout entier. Le peintre et l’architecte lui apportent leurs décors, le poète son livret, le musicien sa partition, l’acteur son jeu, le chanteur sa voix humaine, l’instrumentiste sa voix surhumaine ; et l’ingénieur lui porte ses machines, le joaillier ses bijoux, l’artisan ses meubles, ses vases, ses costumes ; et le savant est là qui collabore, l’archéologue est là qui conseille, l’historien est appelé, donne son avis, dirige. Un opéra résume l’effort intellectuel de toute une époque2.

« Il ne s’agit pas de l’Opéra, me dit-on, mais d’un music-hall. »

Ayez donc moins de mépris pour les music-halls ; Lohengrin nous a été donné pour la première fois à l’Eden-ThéâtreGrand théâtre qui se trouvait à l’emplacement de l’actuel Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet. Ensuite, prenez quelque patience. L’Opéra est le but évident du mouvement actuel. Les petites révolutions commencent, comme les grandes, par la base. Les premiers essais de spectacles nus devaient être tentés sur nos moindres scènes ; mais on en fera d’autres, n’en doutez pas. Le mouvement est irrésistible ; il aboutira malgré tout. Auteurs et public sont en majorité d’accord pour unifier l’esthétique du théâtre et celle du musée. Nous verrons jouer à l’état de nature et dans le sentiment le plus grave, sans aucun appel aux sensualités vulgaires, les rôles qui déjà sont « supposés » nus : c’est-à-dire la Vénus de Wagner, les trois Filles du Rhin et beaucoup d’autres rôles chantés, dansés ou mimés dont il est inutile de dresser la liste à l’avance.

C’est alors seulement que le spectacle nu sera digne du théâtre, digne d’être suivi par les spectateurs sérieux. Mais plus on persécutera les premières tentatives, plus on en rabaissera le niveau artistique. Rien n’est plus facile à comprendre.

Les jeunes actrices, en effet, au contraire des jeunes poètes, ne manifestent aucun goût pour la persécution. Leurs corps charmants ne sont pas hantés par des âmes de martyres. Elles sont courageuses devant le public, mais pusillanimes devant le commissaire de police. Elles n’ont pas ce « mépris des lois » que Jean Richepin nous enseignait jadis. Bien des écrivains se vanteraient d’avoir souffert pour l’art à Sainte-Pélagie. Pas une tragédienne ne dira qu’elle a pleuré à Saint-Lazare, fût-ce même pour l’amour du grec.

Donc, si par aventure les poursuites actuelles ne se terminaient pas, comme on le présume, par un acquittement pur et simple, les spectacles nus recommenceraient tout de même après un bref intervalle, parce que le mouvement est désormais trop populaire pour être arrêté —mais, au lieu de s’ennoblir, ils s’aviliraient. Le public réclamerait des artistes : on ne pourrait plus guère lui montrer que des grues, les directeurs se voyant obligés de choisir leurs interprètes parmi les jeunes filles que Saint-Lazare n’intimide plus.

Cette petite déchéance durerait six mois. Puis tout reprendrait comme par le passé.

Il en sera du nu au théâtre comme des corridas que l’on a fini par autoriser, devant le vœu formel des populations. Et encore je me reproche de choisir cet exemple, car toute corrida martyrise une vingtaine de victimes, quinze chevaux et six taureaux, tandis qu’autour de la jeune personne qui joue Galatée sur la scène, je cherche la victime et ne l’entends pas crier.

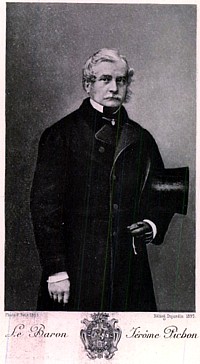

Le baron Jérôme Pichon (1812-1896) a été un grand amoureux – et collectionneur – de livres, ce qu’il a exprimé dans une lettre à Georges Vicaire :

Le baron Jérôme Pichon (1812-1896) a été un grand amoureux – et collectionneur – de livres, ce qu’il a exprimé dans une lettre à Georges Vicaire :