Eddy Street pouvait prétendre, à l’époque où j’habitais la petite ville universitaire d’Ithaca (dans l’État de New York), au statut que Salvador Dali a accordé définitivement à la gare SNCF de Perpignan : celui de centre du monde. En haut, la librairie Borealis, où je découvris la grande essayiste Susan Sontag (récemment décédée), lorsque mon regard se posa sur un livre au titre si évocateur de Under the Sign of Saturn (“sous le signe de Saturne”) : l’essai qui a donné son nom à ce recueil est consacré à Walter Benjamin, celui que, écrivait-elle, “les français appellent un triste”, essai sur la cartographie de la mélancolie, celle avec laquelle on déambule “dans les mémoires et dans les rêves, les labyrinthes et les arcades”. D’autres textes, tous aussi profonds et évidents, l’entourent : sur Elias Canetti et la passion de l’esprit, sur Leni Riefenstahl et la “fascination du fascisme”, ou sur Arthaud et la modernité.

Eddy Street pouvait prétendre, à l’époque où j’habitais la petite ville universitaire d’Ithaca (dans l’État de New York), au statut que Salvador Dali a accordé définitivement à la gare SNCF de Perpignan : celui de centre du monde. En haut, la librairie Borealis, où je découvris la grande essayiste Susan Sontag (récemment décédée), lorsque mon regard se posa sur un livre au titre si évocateur de Under the Sign of Saturn (“sous le signe de Saturne”) : l’essai qui a donné son nom à ce recueil est consacré à Walter Benjamin, celui que, écrivait-elle, “les français appellent un triste”, essai sur la cartographie de la mélancolie, celle avec laquelle on déambule “dans les mémoires et dans les rêves, les labyrinthes et les arcades”. D’autres textes, tous aussi profonds et évidents, l’entourent : sur Elias Canetti et la passion de l’esprit, sur Leni Riefenstahl et la “fascination du fascisme”, ou sur Arthaud et la modernité.

Sur le même pallier, il y avait Cabbagetown Cafe, le restaurant végétarien que Julie Jordan avait créé. On aurait pu se damner pour son pain de maïs (et aussi pour le serveur, mais il n’était pas au menu) ; la recette se trouve dans Wings of Life, le recueil qu’elle a publié, mais la magie du lieu contribuait à celle du goût. L’autre restaurant végétarien, Moosewood, se trouvait ailleurs ; plus célèbre (les livres de recette de Mollie Katzen y ont contribué), on y mangeait pourtant moins bien.

Plus bas dans la rue, il y avait un disquaire, dont je ne me souviens plus du nom. C’est là que je découvris Terry Riley, père de la musique minimaliste américaine (avec La Monte Young), quand je vis un 33T qui portait un titre que je trouvai éminemment poétique : Songs for the Ten Voices of the Two Prophets (“Chants pour les dix voix des deux prophètes”). Ce n’est que des années plus tard que je réalisai que le prophète était en fait un Prophet, synthétiseur à cinq voix — et comme Riley en utilisait deux dans ces œuvres… Je ne connaissais rien à cette musique (la musique s’était arrêté, pour moi, avant Debussy), et lorsque j’écoutai ce disque, sans savoir à quoi m’attendre, je fus fasciné par Embroidery, sorte de mélopée indienne que chante Riley en s’accompagnant au synthé, évoquant une atmosphère de rêve éveillé, peut-être celle d’un fumeur d’opium (je n’ai jamais essayé) entouré de volutes de forme changeante comme les nuages dans le ciel.

Plus bas dans la rue, il y avait un disquaire, dont je ne me souviens plus du nom. C’est là que je découvris Terry Riley, père de la musique minimaliste américaine (avec La Monte Young), quand je vis un 33T qui portait un titre que je trouvai éminemment poétique : Songs for the Ten Voices of the Two Prophets (“Chants pour les dix voix des deux prophètes”). Ce n’est que des années plus tard que je réalisai que le prophète était en fait un Prophet, synthétiseur à cinq voix — et comme Riley en utilisait deux dans ces œuvres… Je ne connaissais rien à cette musique (la musique s’était arrêté, pour moi, avant Debussy), et lorsque j’écoutai ce disque, sans savoir à quoi m’attendre, je fus fasciné par Embroidery, sorte de mélopée indienne que chante Riley en s’accompagnant au synthé, évoquant une atmosphère de rêve éveillé, peut-être celle d’un fumeur d’opium (je n’ai jamais essayé) entouré de volutes de forme changeante comme les nuages dans le ciel.

Après Riley, le passage fut rapide à Robert Ashley (son “opéra pour la télévision”, Perfect Lives, déjanté et cool, magique), Philip Glass (Einstein on the Beach, chef-d’œuvre saisissant que j’ai eu la chance de voir dans la mise en scène onirique du génial Bob Wilson), Steve Reich (The Cave, à Bobigny, fut un événement très important) ou Laurie Anderson (venue plusieurs fois à Paris et que je rencontrai à l’une de ces occasions), et, plus tard, à William Burroughs (qui a participé à certaines performances de Laurie Anderson de sa voix posée d’outre-tombe qui récite impassiblement des textes junkie) puis à la danse contemporaine américaine (Lucinda Childs, Twyla Tharp, Trisha Brown, Merce Cunningham — qu’on a pu voir aussi au Théâtre de la Ville à Paris…) qui s’est inspirée de ces musiques. J’étais entré dans le 20e s., par sa fin. Ce n’est que plus tard que j’en découvris le début, puis le milieu. On ne peut pas ignorer Bartok, j’y arrivai plus tard encore — peut-être fallait-il ce temps pour retrouver et enfin aimer celui dont j’avais déchiffré au piano, enfant, une partie du Mikrokosmos.

Après Riley, le passage fut rapide à Robert Ashley (son “opéra pour la télévision”, Perfect Lives, déjanté et cool, magique), Philip Glass (Einstein on the Beach, chef-d’œuvre saisissant que j’ai eu la chance de voir dans la mise en scène onirique du génial Bob Wilson), Steve Reich (The Cave, à Bobigny, fut un événement très important) ou Laurie Anderson (venue plusieurs fois à Paris et que je rencontrai à l’une de ces occasions), et, plus tard, à William Burroughs (qui a participé à certaines performances de Laurie Anderson de sa voix posée d’outre-tombe qui récite impassiblement des textes junkie) puis à la danse contemporaine américaine (Lucinda Childs, Twyla Tharp, Trisha Brown, Merce Cunningham — qu’on a pu voir aussi au Théâtre de la Ville à Paris…) qui s’est inspirée de ces musiques. J’étais entré dans le 20e s., par sa fin. Ce n’est que plus tard que j’en découvris le début, puis le milieu. On ne peut pas ignorer Bartok, j’y arrivai plus tard encore — peut-être fallait-il ce temps pour retrouver et enfin aimer celui dont j’avais déchiffré au piano, enfant, une partie du Mikrokosmos.

Ce n’est que récemment qu’il me fut enfin donné d’entendre Riley live, lorsqu’il donna un récital à la Maison de la poésie à Paris. Devenu plus space que jamais (après tout, il est californien), sa musique est inspirée encore plus qu’alors d’éléments indiens, dont il est un maître incontestable. Si j’étais encore fasciné par le personnage, je l’étais dorénavant moins par sa musique. Ce soir, le quatuor Kronos, lors de sa visite annuelle au Théâtre de la Ville, a interprété une de ses œuvres, Cusp of Magic, pour quatuor et pipa (instrument à cordes chinois, ci-contre), composée pour le Kronos ; amplification et transformation électroniques, gadgets enfantins (clochettes, jouets mécaniques) ne pouvaient pallier les longueurs et les passages anecdotiques, ni instaurer l’atmosphère magique que le titre de l’œuvre suggérait. Celle-ci terminait le concert, qui aurait dû s’ouvrir avec une œuvre intéressante de Meredith Monk, créatrice polymorphe extraordinaire (voix, musique, danse, cinéma), mais qui fut malheureusement remplacée au pied levé par un Triple quatuor que j’ai cru entendre annoncé comme composé par Terry Riley, mais qui est de Steve Reich. Cette œuvre pour 36 instruments à cordes, était jouée par le quatuor et une bande où ils s’étaient enregistrés, et dont le son tonitruant couvrait malheureusement leur jeu.

Ce n’est que récemment qu’il me fut enfin donné d’entendre Riley live, lorsqu’il donna un récital à la Maison de la poésie à Paris. Devenu plus space que jamais (après tout, il est californien), sa musique est inspirée encore plus qu’alors d’éléments indiens, dont il est un maître incontestable. Si j’étais encore fasciné par le personnage, je l’étais dorénavant moins par sa musique. Ce soir, le quatuor Kronos, lors de sa visite annuelle au Théâtre de la Ville, a interprété une de ses œuvres, Cusp of Magic, pour quatuor et pipa (instrument à cordes chinois, ci-contre), composée pour le Kronos ; amplification et transformation électroniques, gadgets enfantins (clochettes, jouets mécaniques) ne pouvaient pallier les longueurs et les passages anecdotiques, ni instaurer l’atmosphère magique que le titre de l’œuvre suggérait. Celle-ci terminait le concert, qui aurait dû s’ouvrir avec une œuvre intéressante de Meredith Monk, créatrice polymorphe extraordinaire (voix, musique, danse, cinéma), mais qui fut malheureusement remplacée au pied levé par un Triple quatuor que j’ai cru entendre annoncé comme composé par Terry Riley, mais qui est de Steve Reich. Cette œuvre pour 36 instruments à cordes, était jouée par le quatuor et une bande où ils s’étaient enregistrés, et dont le son tonitruant couvrait malheureusement leur jeu.

Finalement, il n’y a eu que les œuvres médianes (du tanzanien Walter Kitundu, de l’azéri Rahman Asadollahi et du bollywoodien Rahul Dev Burman), sans prétention, sympathiques, amusantes, qui ont sauvé cette soirée. Le premier rappel, une pièce virtuose pour pipa seul, recueillit plus d’applaudissements que chacune des œuvres du programme, ainsi que l’autre, annoncée comme une chanson de la libanaise Feyrouz, Ya ‘Habibi, mélancolique et douce. Pourtant, cette chanson sonnait curieusement mittel-europa, de même que l’œuvre du compositeur azéri. Avec le temps, je comprends ce que m’avait dit un collègue qui n’appréciait pas tant que moi le quatuor Kronos : “ils jouent bien, mais ils jouent tout de la même façon”, que ce soit du médiéval (Hildegarde von Bingen), du rock (le fameux Purple Haze de Jimi Hendrickx), du contemporain (Cage) ou de la musique du monde, de tout le monde. Et ils sont si branchés… ! Il est indéniable, toutefois, qu’ils ont heureusement contribué à réduire la compartimentalisation entre les genres et les styles, en juxtaposant dans leurs concerts des œuvres si variées, mais est-ce alors au prix de l’uniformité de style dans leur interprétation ?

Il ne me reste plus qu’à réécouter Ten Songs… en rêvant.

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son  Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale. Le

Le  À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires.

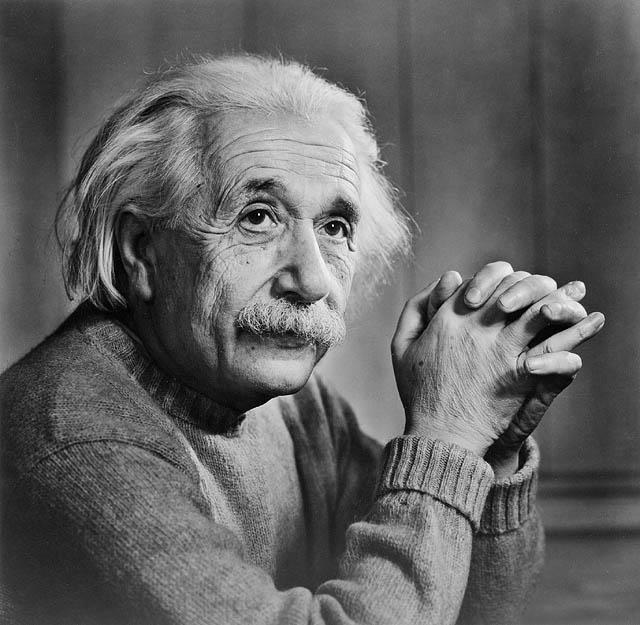

À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires. En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

e

e  l est le vertige lucide d’une langue qui essaie de redéfinir le monde tandis qu’elle se redéfinit elle-même avec la pleine conscience que, dans un âge encore incertain, la clé de la révélation du monde ne peut être trouvée dans la ligne droite mais bien dans le labyrinthe.

l est le vertige lucide d’une langue qui essaie de redéfinir le monde tandis qu’elle se redéfinit elle-même avec la pleine conscience que, dans un âge encore incertain, la clé de la révélation du monde ne peut être trouvée dans la ligne droite mais bien dans le labyrinthe. e n’est donc pas par un hasard si tout cela a inspiré Finnegans Wake au moment où Joyce tentait de réaliser un livre qui représenterait à la fois une image de l’univers et une œuvre pour un « lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale ». (…)

e n’est donc pas par un hasard si tout cela a inspiré Finnegans Wake au moment où Joyce tentait de réaliser un livre qui représenterait à la fois une image de l’univers et une œuvre pour un « lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale ». (…) ue représente donc le Book of Kells ? L’antique manuscrit nous parle d’un monde fait de sentiers qui bifurquent en des directions opposées, d’aventures de l’esprit et de l’imagination qui ne peuvent être décrites. Il s’agit d’une structure où chaque point peut être relié à n’importe quel autre point, où il n’y a pas de points ou de positions mais seulement des lignes de raccord, chacune d’entre elles pouvant être interrompue à n’importe quel moment puisqu’elle reprendra aussitôt et suivra le même parcours. Cette structure n’a ni centre ni périphérie. Le Book of Kells est un labyrinthe. C’est la raison pour laquelle il a pu devenir, dans l’esprit excité de Joyce, le modèle de ce livre infini encore à écrire, lisible uniquement par un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale.

ue représente donc le Book of Kells ? L’antique manuscrit nous parle d’un monde fait de sentiers qui bifurquent en des directions opposées, d’aventures de l’esprit et de l’imagination qui ne peuvent être décrites. Il s’agit d’une structure où chaque point peut être relié à n’importe quel autre point, où il n’y a pas de points ou de positions mais seulement des lignes de raccord, chacune d’entre elles pouvant être interrompue à n’importe quel moment puisqu’elle reprendra aussitôt et suivra le même parcours. Cette structure n’a ni centre ni périphérie. Le Book of Kells est un labyrinthe. C’est la raison pour laquelle il a pu devenir, dans l’esprit excité de Joyce, le modèle de ce livre infini encore à écrire, lisible uniquement par un lecteur idéal atteint d’une insomnie idéale. ais en même temps, le Books of Kells (avec Finnegans Wake, son descendant) représente le modèle de la langue humaine et, peut-être, celle du monde où nous vivons. Peut-être vivons-nous à l’intérieur d’un Livre de Kells en croyant vivre dans l’Encyclopédie de Diderot. Le Book of Kells ainsi que Finnegans Wake sont la meilleure image de l’univers tel qu’il est présenté par la science contemporaine. Ils sont le modèle d’un univers en expansion, peut-être fini et pourtant illimité, le point de départ d’interrogations infinies. Ce sont des livres qui nous permettent de nous sentir des hommes et des femmes de notre temps même si nous naviguons sur la même mer dangereuse à la recherche de cette île Perdue que le Book of Kells chante à chaque page, tandis qu’il nous invite et nous pousse à continuer notre recherche pour arriver à exprimer de manière parfaite le monde imparfait où nous vivons.

ais en même temps, le Books of Kells (avec Finnegans Wake, son descendant) représente le modèle de la langue humaine et, peut-être, celle du monde où nous vivons. Peut-être vivons-nous à l’intérieur d’un Livre de Kells en croyant vivre dans l’Encyclopédie de Diderot. Le Book of Kells ainsi que Finnegans Wake sont la meilleure image de l’univers tel qu’il est présenté par la science contemporaine. Ils sont le modèle d’un univers en expansion, peut-être fini et pourtant illimité, le point de départ d’interrogations infinies. Ce sont des livres qui nous permettent de nous sentir des hommes et des femmes de notre temps même si nous naviguons sur la même mer dangereuse à la recherche de cette île Perdue que le Book of Kells chante à chaque page, tandis qu’il nous invite et nous pousse à continuer notre recherche pour arriver à exprimer de manière parfaite le monde imparfait où nous vivons.

Eddy Street pouvait prétendre, à l’époque où j’habitais la petite ville universitaire d’Ithaca (dans l’État de New York), au statut que Salvador Dali a accordé définitivement à

Eddy Street pouvait prétendre, à l’époque où j’habitais la petite ville universitaire d’Ithaca (dans l’État de New York), au statut que Salvador Dali a accordé définitivement à  Plus bas dans la rue, il y avait un disquaire, dont je ne me souviens plus du nom. C’est là que je découvris

Plus bas dans la rue, il y avait un disquaire, dont je ne me souviens plus du nom. C’est là que je découvris  Après Riley, le passage fut rapide à

Après Riley, le passage fut rapide à  Ce n’est que récemment qu’il me fut enfin donné d’entendre Riley live, lorsqu’il donna un récital à la Maison de la poésie à Paris. Devenu plus space que jamais (après tout, il est californien), sa musique est inspirée encore plus qu’alors d’éléments indiens, dont il est un maître incontestable. Si j’étais encore fasciné par le personnage, je l’étais dorénavant moins par sa musique.

Ce n’est que récemment qu’il me fut enfin donné d’entendre Riley live, lorsqu’il donna un récital à la Maison de la poésie à Paris. Devenu plus space que jamais (après tout, il est californien), sa musique est inspirée encore plus qu’alors d’éléments indiens, dont il est un maître incontestable. Si j’étais encore fasciné par le personnage, je l’étais dorénavant moins par sa musique.