Ghettos

Non, je n’y étais pas parti pour enseigner le français aux candidats plombiers, mais pour de bonnes raisons professionnelles. Je n’y serais d’ailleurs pas allé si je n’avais participé, il y a quelques années, à un voyage d’étude à Auschwitz et à Majdanek : comme je l’avais dit ailleurs, cette terre est imbibée du sang de mes proches et ses nuages sont la tombe de mes grands-parents1.

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son insurrection en 1944 face à l’avancée allemande, sous le regard impassible des forces russes. Himmler avait ordonné : « Chaque habitant devrait être tué, aucun prisonnier ne sera fait. Varsovie sera rasée jusqu’au sol et ainsi la totalité de l’Europe aura un exemple terrifiant ». Ce qui fut fait. Du ghetto juif il ne reste qu’un bout de rue et des lambeaux du mur qui en cernait les habitants. Et, curieusement, une synagogue : les allemands l’avaient transformée en étable.

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son insurrection en 1944 face à l’avancée allemande, sous le regard impassible des forces russes. Himmler avait ordonné : « Chaque habitant devrait être tué, aucun prisonnier ne sera fait. Varsovie sera rasée jusqu’au sol et ainsi la totalité de l’Europe aura un exemple terrifiant ». Ce qui fut fait. Du ghetto juif il ne reste qu’un bout de rue et des lambeaux du mur qui en cernait les habitants. Et, curieusement, une synagogue : les allemands l’avaient transformée en étable.

Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Varsovie est une ville triste, qui semble ne pas avoir retrouvé son âme. Elle est peuplée de fantômes, dont les traces, et parfois seulement la trace des traces, hantent les rues.

1 Le poète Paul Celan écrit, dans Fugue de mort, son poème le plus célèbre : « alors vous montez en fumée dans les airs / alors vous avez une tombe au creux des nuages ».

Après avoir quitté la Potsdamer Platz futuriste et lorsqu’on remonte la Ebertstraße, le regard aperçoit au loin des pierres tombales grises et sobres identiques d’apparence, alignées côte à côte comme dans un cimetière militaire en des rangées qui se perdent à l’infini sur un plateau ondulant qui fait se brouiller le regard déjà voilé par des larmes. En s’en rapprochant, on commence à distinguer les stèles, si semblables de loin mais pourtant légèrement différentes les unes des autres par leur hauteur ou leur inclinaison, ni tout à fait parallèles ou horizontales. Des sentiers étroits permettent de s’engager dans ce champ funéraire. D’où qu’on entre, les pierres arrivent à peine aux genoux ; puis à mesure que l’on progresse, on s’enfonce imperceptiblement dans cette forêt funeste jusqu’à ce que l’on soit noyé par ces blocs sombres et tristes qui s’élancent vers le ciel. De curieux effets d’optique rendent la scène encore plus étrange : des silhouettes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, apparaissent et disparaissent au loin comme des spectres, lorsque leur chemin croise celui que l’on parcourt. Le sol, légèrement vallonné, ne manque d’attirer vers ce qui serait l’épicentre de ce lieu mais où il n’y a rien de particulier. On erre, tout droit, à droite ou à gauche, en arrière, pour graduellement émerger de cette plongée dans le silence et l’absence au cœur de cette ville si vivante. C’est le monument qui commémore l’extermination des Juifs d’Europe.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale.

Berlin est une ville qui porte la gloire de son passé ainsi que ses cicatrices et ses scories ; monuments spectaculaires et emblématiques, palais orgueilleux méthodiquement restaurés, d’autres encore vérolés par les marques des obus ; bâtiments staliniens anonymes, immenses et encore plus lépreux que des barres à La Courneuve ; terrains vagues en pleine ville, là où s’étaient dressés des immeubles détruits par les folies humaines. Berlin est une ville qui respire, irriguée par la Spree et quelques canaux, aérée par de larges avenues rectilignes et de nombreux espaces verts et, près de son cœur, du poumon qu’est le parc de Tiergarten. Berlin est une ville multicolore et internationale tournée vers le futur, dans un foisonnement de créativité architecturale osée, défiant passé et présent et s’élevant vers le ciel telle une nouvelle tour de Babel. Berlin est une ville impériale.

Le musée de Pergame — l’un des nombreux musées plus magnifiques les uns que les autres de cette ville qui en possède un nombre imposant — garde d’ailleurs une trace splendide de la Babylone d’origine : l’immense Porte d’Ishtar, haute de 25m, et la Voie processionnelle de la ville légendaire du temps de Nabuchodonosor II, il y a plus de 2500 ans, en briques émaillées bleues sur lesquels se dessinent des animaux mythiques et des guerriers vaillants destinés à terroriser le visiteur d’alors et qui ne manquent d’impressionner celui d’aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs pas le seul témoignage monumental du passé que l’on y trouve : la frise de l’autel de la ville de Pergame (en Turquie) sur lequel est représentée en hauts reliefs sculptés avec réalisme et sensualité comme seuls les Grecs savaient le faire une scène mythique de gigantomachie — la lutte des dieux de l’antiquité contre les géants — en une sorte de bande dessinée fascinante par ses détails et son expressivité. Ailleurs, la Porte du marché de Milet, façade hellénistique à deux étages, occupe toute une pièce, tandis que la frise du Palais ommeyade de Mshatta, qui doit bien faire 5m de haut et n’était que la base de la façade, en occupe une autre.

Le musée de Pergame — l’un des nombreux musées plus magnifiques les uns que les autres de cette ville qui en possède un nombre imposant — garde d’ailleurs une trace splendide de la Babylone d’origine : l’immense Porte d’Ishtar, haute de 25m, et la Voie processionnelle de la ville légendaire du temps de Nabuchodonosor II, il y a plus de 2500 ans, en briques émaillées bleues sur lesquels se dessinent des animaux mythiques et des guerriers vaillants destinés à terroriser le visiteur d’alors et qui ne manquent d’impressionner celui d’aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs pas le seul témoignage monumental du passé que l’on y trouve : la frise de l’autel de la ville de Pergame (en Turquie) sur lequel est représentée en hauts reliefs sculptés avec réalisme et sensualité comme seuls les Grecs savaient le faire une scène mythique de gigantomachie — la lutte des dieux de l’antiquité contre les géants — en une sorte de bande dessinée fascinante par ses détails et son expressivité. Ailleurs, la Porte du marché de Milet, façade hellénistique à deux étages, occupe toute une pièce, tandis que la frise du Palais ommeyade de Mshatta, qui doit bien faire 5m de haut et n’était que la base de la façade, en occupe une autre.

À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires.

À voir ces vestiges du passé, on ne peut éviter d’être saisi par un mélange de sentiments contradictoires ; d’abord, l’admiration bouleversante devant ces chefs d’œuvre qui montrent à qui ne le savait que nos ancêtres lointains — par le temps et l’espace —, bien avant que l’idée du « monde civilisé » ne soit identifié à une certaine Europe, étaient de grands artistes et architectes. Ensuite, le constat que l’on ne peut voir ces traces que parce qu’elles ont été enlevées, démontées et transportées hors de leur cadre, et cette décontextualisation ne peut que fausser l’image que l’on se fait de ces civilisations du passé, n’en montrant qu’un aspect, certes spectaculaire, mais loin d’en être l’unique caractéristique. Ces traces, d’ailleurs, ont fait l’objet de nombreuses restaurations : combien de briques de la Porte d’Ishtar datent-elles de ce passé révolu et combien sont-elles des copies, voire des reconstitutions ? La présentation même des ouvrages les plus imposants n’a pu respecter leur disposition d’origine, que ce soit la Voie processionnelle — rétrécie de 25m à 8m — ou la frise l’autel de Pergame — dont la disposition sur les murs d’une salle est à l’inverse de sa disposition d’origine, autour de l’autel — le bâtiment du musée ne le permettait pas. Enfin, si le département de la statuaire grecque montrait des pièces souvent splendides, c’est bien parce que c’étaient des copies — romaines antiques, ou parfois récentes. Sic transic gloria mundi : les nouveaux empires se sont toujours appropriés les vestiges les plus remarquables de leurs prédécesseurs, en tant qu’héritiers ou vainqueurs. Jusqu’à ce qu’ils tombent, eux aussi, en poussière, et rejoignent musées et reliquaires.

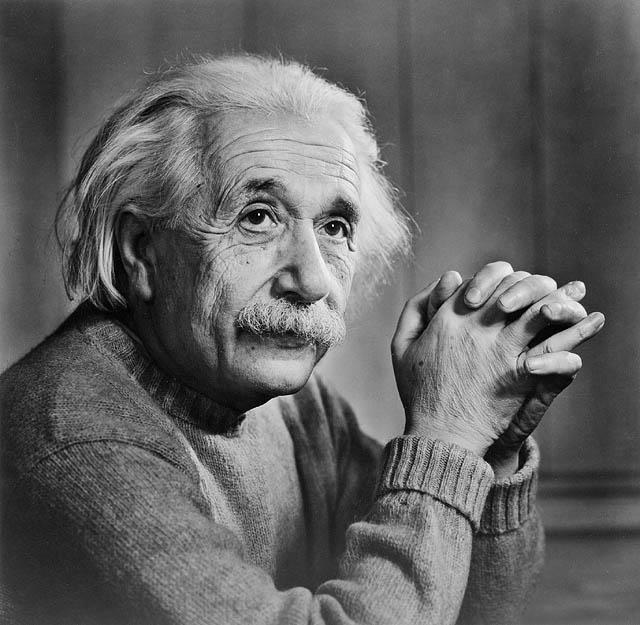

En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

En cette année 2005, l’Allemagne célèbre l’année Einstein, cinquantenaire de la mort du père de la théorie de la relativité et centenaire de sa publication des trois articles qui l’ont fondée et ainsi changé notre vision de l’univers et du temps. C’est à Berlin et à Potsdam qu’Einstein avait enseigné jusqu’à son départ aux États-Unis en 1933, et nombreux bâtiments publics portent des banderoles reproduisant des citations du célèbre physicien. Curieuse revanche de l’histoire dans l’épicentre de l’enfer qui avait voulu effacer de la face du monde toute trace de ses semblables et de leurs œuvres qui ont tant marqué cette ville.

Un jour viendra, c’est sûr, de la soif apaisée,

nous serons au-delà du souvenir, la mort

aura parachevé les travaux de la haine,

je serai un bouquet d’orties sous vos pieds,

— alors, eh bien, sachez que j’avais un visage

comme vous. Une bouche qui priait, comme vous. […]

Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes,

nourri de pain, de rêve, de désespoir. Eh oui,

j’ai aimé, j’ai pleuré, j’ai haï, j’ai souffert,

j’ai acheté des fleurs et je n’ai pas toujours

payé mon terme. Le dimanche j’allais à la campagne

pêcher, sous l’œil de Dieu, des poissons irréels,

je me baignais dans la rivière

qui chantait dans les joncs et je mangeais des frittes

le soir. Après, je rentrais me coucher

fatigué, le cœur las et plein de solitude,

plein de pitié pour moi,

plein de pitié pour l’homme,

cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme

cette paix impossible que nous avions perdue

naguère, dans un grand verger où fleurissait

au centre, l’arbre de la vie…

J’ai lu comme vous tous les journaux tous les bouquins,

et je n’ai rien compris au monde

et je n’ai rien compris à l’homme,

bien qu’il me soit souvent arrivé d’affirmer

le contraire.

Et quand la mort, la mort est venue, peut-être

ai-je prétendu savoir ce qu’elle était mais vrai,

je puis vous le dire à cette heure,

elle est rentrée toute en mes yeux étonnés,

étonnés de si peu comprendre —

avez-vous mieux compris que moi ? […]

Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu

se trouvera devant vos yeux. Il ne demande

rien ! Oubliez-le, oubliez-le ! Ce n’est

qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème

parfait, avais-je donc le temps de le finir ?

Mais quand vous foulerez ce bouquet d’orties

qui avait été moi, dans un autre siècle,

en une histoire qui vous sera périmée,

souvenez-vous seulement que j’étais innocent

et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là,

j’avais eu, moi aussi, un visage marqué

par la colère, par la pitié et la joie,

un visage d’homme, tout simplement !

We didn’t know at all, we didn’t see a thing.

You can’t hold us to blame, what could we do?

It was a terrible shame but we can’t bear the blame.

Oh no, not us, we didn’t know.

We didn’t know, said the congregation

Singing a hymn in their church of white.

The press was full of lies about us,

Preacher told us we were right.

The outside agitators came–

They burned some churches and put the blame

On decent southern people’s name

To set our colored people aflame.

And maybe some of our boys got hot

And a couple of niggers and reds got shot.

They should have stayed where they belong,

The preacher would have told us if we’d done wrong.

We didn’t know, said the puzzled voter,

Watching the president on T.V.

I guess we got to drop those bombs

If we’re going to keep south Asia free.

The president is such a peaceful man

I guess he’s got some kind of plan.

They’re saying we’ve tortured prisoners of war,

But I don’t believe that stuff no more.

Torturing prisoners is a communist game,

And you can bet they’re doing the same.

I wish this war was over and through,

But what do you expect me to do?

The Blog of Miklos • Le blog de Miklos