Deux extraordinaires romans américains (traduits en français) ont pour théâtre chacun l’une des deux guerres mondiales du xxe s. pour en montrer l’horreur absolue et l’outrage obscène qu’elles constituent pour le visage de l’homme, non pas au travers du sort atroce de leurs millions de morts, mais plutôt en dépeignant avec force et sensibilité le destin exceptionnel de deux survivants, jeunes hommes innocents pris malgré eux dans ces tourmentes apocalyptiques. Cette particularisation ne les rend que plus frappants.

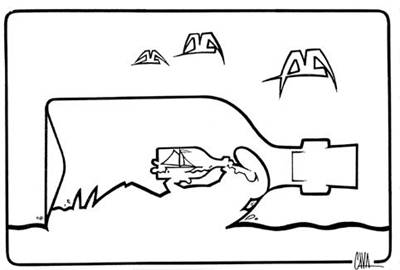

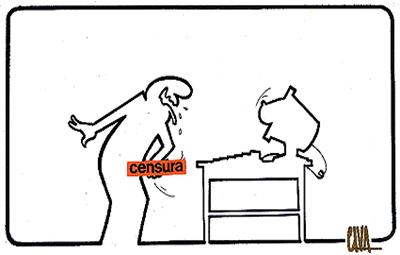

Johnny s’en va-t-en guerre (en anglais : Johnny got his gun) est le coup de maître de Dalton Trumbo, qui deviendra, bien plus tard, un scénariste réputé (Exodus, Papillon). Poursuivi pendant les heures noires du maccarthysme comme l’un des « dix d’Hollywood », il n’a pu travailler sous son nom pendant de nombreuses années. Ce roman atroce et archétypal est l’une des plus impitoyables dénonciations de la folie destructrice de la guerre. Écrabouillé par un obus sur un champ de bataille durant la première guerre mondiale, Johnny est une épave humaine clouée sur un lit de souffrances qui implore qu’on l’achève. Mais la morale s’y oppose et Johnny se réfugie dans le passé tout en faisant des tentatives répétées pour communiquer avec son entourage. Ne disposant plus que d’un sens, le toucher, il y parvient néanmoins, au prix de bien des efforts ; mais cette victoire lui sera arrachée par la société, qui le condamne au silence alors qu’il veut témoigner.

Johnny s’en va-t-en guerre (en anglais : Johnny got his gun) est le coup de maître de Dalton Trumbo, qui deviendra, bien plus tard, un scénariste réputé (Exodus, Papillon). Poursuivi pendant les heures noires du maccarthysme comme l’un des « dix d’Hollywood », il n’a pu travailler sous son nom pendant de nombreuses années. Ce roman atroce et archétypal est l’une des plus impitoyables dénonciations de la folie destructrice de la guerre. Écrabouillé par un obus sur un champ de bataille durant la première guerre mondiale, Johnny est une épave humaine clouée sur un lit de souffrances qui implore qu’on l’achève. Mais la morale s’y oppose et Johnny se réfugie dans le passé tout en faisant des tentatives répétées pour communiquer avec son entourage. Ne disposant plus que d’un sens, le toucher, il y parvient néanmoins, au prix de bien des efforts ; mais cette victoire lui sera arrachée par la société, qui le condamne au silence alors qu’il veut témoigner.

Après avoir essuyé des années durant les refus des majors américaines, Donald Trumbo a finalement pu mener à bien l’adaptation de son roman, publié en 1939, et en a tiré un film d’une simplicité absolue et d’une modernité corrosive dans la description qu’il offre de ce cas clinique et dans lequel, sans s’attendrir, il dresse un constat à la limite du supportable. [D’après Arte]

•

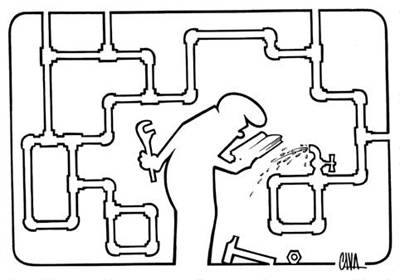

Abattoir 5 (en anglais : Slaughterhouse 5, publié en 1969) relate l’histoire de Billy Pilgrim (mot signifiant pèlerin), double quasi autobiographique de Kurt Vonnegut. Né dans un patelin en 1922, il est appelé sous les drapeaux pendant la seconde guerre mondiale puis capturé par les allemands et fait prisonnier dans un camp à Dresde. Démobilisé en 1945, il surmonte une petite dépression nerveuse, se marie, a bientôt deux enfants et fait fortune. De retour d’un congrès, il est victime d’un accident d’avion dont il sera le seul survivant. Pendant qu’il est à la clinique, sa femme meurt. En sortant de l’hôpital, il participe à une émission de radio où il révèle avoir été enlevé par une soucoupe volante en 1967 et amené de force sur la planète Trafalmadore. Objet de spectacle, montré nu dans un zoo, les trafalmadoriens le feront s’accoupler avec une terrienne, ancienne actrice de cinéma, elle-même enlevée, avant de le relâcher. De retour sur terre, il comprend que les années qu’il a passées sur Trafalmadore n’ont duré que quelques secondes. Billy ayant atteint l’âge de quatre-vingt six ans, on le croit sénile. Mais il ne va plus cesser d’effectuer des sauts dans le temps, évoluant et vieillissant, ou régressant vers son enfance.

Abattoir 5 (en anglais : Slaughterhouse 5, publié en 1969) relate l’histoire de Billy Pilgrim (mot signifiant pèlerin), double quasi autobiographique de Kurt Vonnegut. Né dans un patelin en 1922, il est appelé sous les drapeaux pendant la seconde guerre mondiale puis capturé par les allemands et fait prisonnier dans un camp à Dresde. Démobilisé en 1945, il surmonte une petite dépression nerveuse, se marie, a bientôt deux enfants et fait fortune. De retour d’un congrès, il est victime d’un accident d’avion dont il sera le seul survivant. Pendant qu’il est à la clinique, sa femme meurt. En sortant de l’hôpital, il participe à une émission de radio où il révèle avoir été enlevé par une soucoupe volante en 1967 et amené de force sur la planète Trafalmadore. Objet de spectacle, montré nu dans un zoo, les trafalmadoriens le feront s’accoupler avec une terrienne, ancienne actrice de cinéma, elle-même enlevée, avant de le relâcher. De retour sur terre, il comprend que les années qu’il a passées sur Trafalmadore n’ont duré que quelques secondes. Billy ayant atteint l’âge de quatre-vingt six ans, on le croit sénile. Mais il ne va plus cesser d’effectuer des sauts dans le temps, évoluant et vieillissant, ou régressant vers son enfance.

Ce sont les enchevêtrements de ces moments passés, présents et futurs, et principalement celui de la seconde guerre, de l’emprisonnement et du terrifiant bombardement de Dresde qui tissent la trame de ce roman étonnant où les épisodes se multiplient et s’enchevêtrent, mêlant ainsi passé, présent et futur en de constantes failles temporelles, flash-back et flash forward, dans lesquels le brave Billy erre, paumé, s’y débattant pour survivre au quotidien. Sous-titré La croisade des enfants, ce roman, un des plus étonnants chefs-d’œuvre de la littérature anti-militariste américaine, est une formidable dénonciation des tueries organisées par les hommes, et le plus souvent par des appelés de dix-huit ans à peine… Le film tiré du roman a été réalisé par George Roy Hill (auquel on doit entre autres Butch Cassidy et le Kid et L’arnaque), et a reçu le prix du jury à Cannes en 1972. [D’après l’éditeur français]

Johnny s’en va-t-en guerre (en anglais : Johnny got his gun) est le coup de maître de Dalton Trumbo, qui deviendra, bien plus tard, un scénariste réputé (Exodus, Papillon). Poursuivi pendant les heures noires du maccarthysme comme l’un des « dix d’Hollywood », il n’a pu travailler sous son nom pendant de nombreuses années. Ce roman atroce et archétypal est l’une des plus impitoyables dénonciations de la folie destructrice de la guerre. Écrabouillé par un obus sur un champ de bataille durant la première guerre mondiale, Johnny est une épave humaine clouée sur un lit de souffrances qui implore qu’on l’achève. Mais la morale s’y oppose et Johnny se réfugie dans le passé tout en faisant des tentatives répétées pour communiquer avec son entourage. Ne disposant plus que d’un sens, le toucher, il y parvient néanmoins, au prix de bien des efforts ; mais cette victoire lui sera arrachée par la société, qui le condamne au silence alors qu’il veut témoigner.

Johnny s’en va-t-en guerre (en anglais : Johnny got his gun) est le coup de maître de Dalton Trumbo, qui deviendra, bien plus tard, un scénariste réputé (Exodus, Papillon). Poursuivi pendant les heures noires du maccarthysme comme l’un des « dix d’Hollywood », il n’a pu travailler sous son nom pendant de nombreuses années. Ce roman atroce et archétypal est l’une des plus impitoyables dénonciations de la folie destructrice de la guerre. Écrabouillé par un obus sur un champ de bataille durant la première guerre mondiale, Johnny est une épave humaine clouée sur un lit de souffrances qui implore qu’on l’achève. Mais la morale s’y oppose et Johnny se réfugie dans le passé tout en faisant des tentatives répétées pour communiquer avec son entourage. Ne disposant plus que d’un sens, le toucher, il y parvient néanmoins, au prix de bien des efforts ; mais cette victoire lui sera arrachée par la société, qui le condamne au silence alors qu’il veut témoigner. Abattoir 5 (en anglais : Slaughterhouse 5, publié en 1969) relate l’histoire de Billy Pilgrim (mot signifiant pèlerin), double quasi autobiographique de

Abattoir 5 (en anglais : Slaughterhouse 5, publié en 1969) relate l’histoire de Billy Pilgrim (mot signifiant pèlerin), double quasi autobiographique de

C’est la vérité de Nora, personnage principal de Rois et reine, le dernier film (2004) d’Arnaud Desplechin, qu’Emmanuelle Devos incarne de façon magistrale et intense, retenue et subtile, qui cache une profonde violence et des sentiments étouffés par l’éducation et qui n’ont jamais appris à s’exprimer. Cette belle indifférente, profondément égoïste (d’où cette vérité si commode pour elle et qui lui permet de tout esquiver) évolue telle une reine mante, en compagnie de son jeune fils innocent, entre son père mourant, son premier mari mort, son ex-compagnon fou et son amoureux si normal. A-t-elle su les aimer, eux qui l’aiment tant au-delà même de la haine et de la mort ? À ses côtés, le beau Joachim Salinger (jeune frère d’Emmanuel, le brun ténébreux découvert par Desplechin dans La Sentinelle et qui lui ressemble tant par son allure, ses regards, son mystère) tendre et attachant, et qui incarne le jeune père mort ; Mathieu Amalric (qui, comme Devos, est un familier de Desplechin), intensément fou, de la folie qui révèle parfois l’essence du monde dans des instants de lucidité qui peuvent faire comprendre qu’on veuille la perdre ; Catherine Deneuve, psychiatre froidement ironique (comme il se doit) qui s’humanise au fil du temps ; Hippolyte Girardot l’avocat juif sepharade hystérique et stone ; la plantureuse noire Elsa Woliaston campant une psychanalyste trop improbable… ils évoluent dans deux histoires parallèles qui s’entrelacent en un chassé-croisé polyphonique : la déchéance parfois cocasse de Mathieu Amalric et le parcours tragique d’Emmanuelle Devos, oscillant entre passé et présent, rêve et réalité, au travers de frontières parfois invisibles. La caméra (un peu trop souvent à l’épaule — ma seule critique) donne un caractère intimiste à cette comédie de la mort et de la vie. On aime (j’ai aimé) ou non (l’ex-femme de Desplechin et ses amis).

C’est la vérité de Nora, personnage principal de Rois et reine, le dernier film (2004) d’Arnaud Desplechin, qu’Emmanuelle Devos incarne de façon magistrale et intense, retenue et subtile, qui cache une profonde violence et des sentiments étouffés par l’éducation et qui n’ont jamais appris à s’exprimer. Cette belle indifférente, profondément égoïste (d’où cette vérité si commode pour elle et qui lui permet de tout esquiver) évolue telle une reine mante, en compagnie de son jeune fils innocent, entre son père mourant, son premier mari mort, son ex-compagnon fou et son amoureux si normal. A-t-elle su les aimer, eux qui l’aiment tant au-delà même de la haine et de la mort ? À ses côtés, le beau Joachim Salinger (jeune frère d’Emmanuel, le brun ténébreux découvert par Desplechin dans La Sentinelle et qui lui ressemble tant par son allure, ses regards, son mystère) tendre et attachant, et qui incarne le jeune père mort ; Mathieu Amalric (qui, comme Devos, est un familier de Desplechin), intensément fou, de la folie qui révèle parfois l’essence du monde dans des instants de lucidité qui peuvent faire comprendre qu’on veuille la perdre ; Catherine Deneuve, psychiatre froidement ironique (comme il se doit) qui s’humanise au fil du temps ; Hippolyte Girardot l’avocat juif sepharade hystérique et stone ; la plantureuse noire Elsa Woliaston campant une psychanalyste trop improbable… ils évoluent dans deux histoires parallèles qui s’entrelacent en un chassé-croisé polyphonique : la déchéance parfois cocasse de Mathieu Amalric et le parcours tragique d’Emmanuelle Devos, oscillant entre passé et présent, rêve et réalité, au travers de frontières parfois invisibles. La caméra (un peu trop souvent à l’épaule — ma seule critique) donne un caractère intimiste à cette comédie de la mort et de la vie. On aime (j’ai aimé) ou non (l’ex-femme de Desplechin et ses amis).