The Masochism Tango

I ache for the touch of your lips, dear,

But much more for the touch of your whips, dear.

You can raise welts

Like nobody else,

As we dance to the Masochism Tango.

Let our love be a flame, not an ember,

Say it’s me that you want to dismember.

Blacken my eye,

Set fire to my tie,

As we dance to the Masochism Tango.

At your command

Before you here I stand,

My heart is in my hand. Ecch!

It’s here that I must be.

My heart entreats,

Just hear those savage beats,

And go put on your cleats

And come and trample me.

Your heart is hard as stone or mahogany,

That’s why I’m in such exquisite agony.

My soul is on fire,

It’s aflame with desire,

Which is why I perspire

When we tango.

You caught my nose

In your left castanet, Love,

I can feel the pain yet, Love,

Ev’ry time I hear drums.

And I envy the rose

That you held in your teeth, Love,

With the thorns underneath, Love,

Sticking into your gums.

Your eyes cast a spell that bewitches.

The last time I needed twenty stitches

To sew up the gash

That you made with your lash,

As we danced to the Masochism Tango.

Bash in my brain,

And make me scream with pain,

Then kick me once again,

And say we’ll never part.

I know too well

I’m underneath your spell,

So, Darling, if you smell

Something burning, it’s my heart.

Excuse me!

Take your cigarette from its holder,

And burn your initials in my shoulder.

Fracture my spine,

And swear that you’re mine,

As we dance to the Masochism Tango.

Tom Lehrer

Il n’y a pas de chansonniers aux Etats-Unis — d’ailleurs, il n’y en a presque plus en France — du moins pas de maîtres de ce genre si rare de critique politique et sociale des travers de ce monde, qui combine lucidité et intelligence, humour fin, ironie décapante et musique souvent détournée de son usage commun. Un Canard enchaîné en chanson, en somme. En musique, les américains critiquent sérieusement et littéralement, que ce soit avec mélancolie ou rage ; il suffit d’écouter Paul Robeson, Joan Baez, Bob Dylan ou Tom Paxton pour s’en souvenir, même au plus fort des sixties et de la guerre du Vietnam ; ce n’est pas forcément le cas d’autres genres, et notamment au cinéma, du Docteur Folamour de Stanley Kubrick (avec le si génial polymorphe Peter Sellers) au The Big One de Michael Moore.

Et pourtant il y a eu Tom Lehrer, un ovni à plus d’un égard : encore potache à Harvard (ce qui indique déjà un certain niveau intellectuel, surtout lorsqu’on y entre à 15 ans), il compose dès 1945 des chansons comiques pour ses copains — paroles et musique, parodiant les genres respectés à l’époque. Cette intense activité créatrice ne l’empêche pas de décrocher son premier diplôme de mathématiques avec la plus haute distinction (magna cum laude) à l’âge de 18 ans, le suivant (master) un an plus tard, puis d’alterner tournées de concerts et emploi plus sérieux (la musique n’en est pas un, tous les parents l’affirment à leurs enfants) au très secret laboratoire de Los Alamos, pour revenir faire un doctorat à Harvard et finalement enseigner les maths et le théâtre musical.

Jeux de mots (et pas piqués des hannetons), ironie, parodie, macabre, ludique, critique — il ne s’est pas gêné pour se défouler, pour le plus grand plaisir d’un certain public et l’outrage des biens pensants (fustigés chez nous avec talent par des Brassens, Vian ou Prévert). Presque tous ses textes, composés principalement autour des années 60, sont encore d’une étrange actualité : il s’en prend à la haine ordinaire (National Brotherhood Week, la semaine où tout le monde s’aime, et heureusement que cela ne dure qu’une semaine), aux valeurs sacrées de la société américaine (aux scouts dans « Be Prepared », à la musique folk dans « The Folk Song Army »), au militarisme américain (« Send the Marines »), aux fascistes (à Wernher von Braun, sur l’air d’une valse viennoise, auquel tant de personnes devraient être reconnaissantes : grâce à lui, elles bénéficient de pensions de veuvage), à la religion (un Vatican Rag si enlevé qu’on s’en convertirait et dont le refrain est : « Genuflect ! Genuflect ! »)… Vert avant les verts, il ironise sur la pollution dans les villes et s’en prend à la prolifération des armes nucléaires (en commençant par les US pour finir par Monaco…), tout en s’épanchant lyriquement sur un des petits plaisirs de la vie, celui d’empoisonner des pigeons en se promenant dans le parc un beau jour de printemps.

Le rythme enlevé de sa musique — qu’il a composée (ou empruntée) et qu’il joue avec brio au piano — lui permet de déclamer à toute berzingue la table de Mendeleev sans ennuyer son public, d’informer intelligemment sur Lobatchevsky (une parodie de Dany Kaye sur Stanislavsky), d’ironiser à propos des méthodes d’enseignement des maths modernes devant lesquelles les parents se retrouvent démunis et incapables d’aider leurs enfants, sur toutes les utilisations pratiques des maths (par exemple, pour compter les moutons le soir au lit).

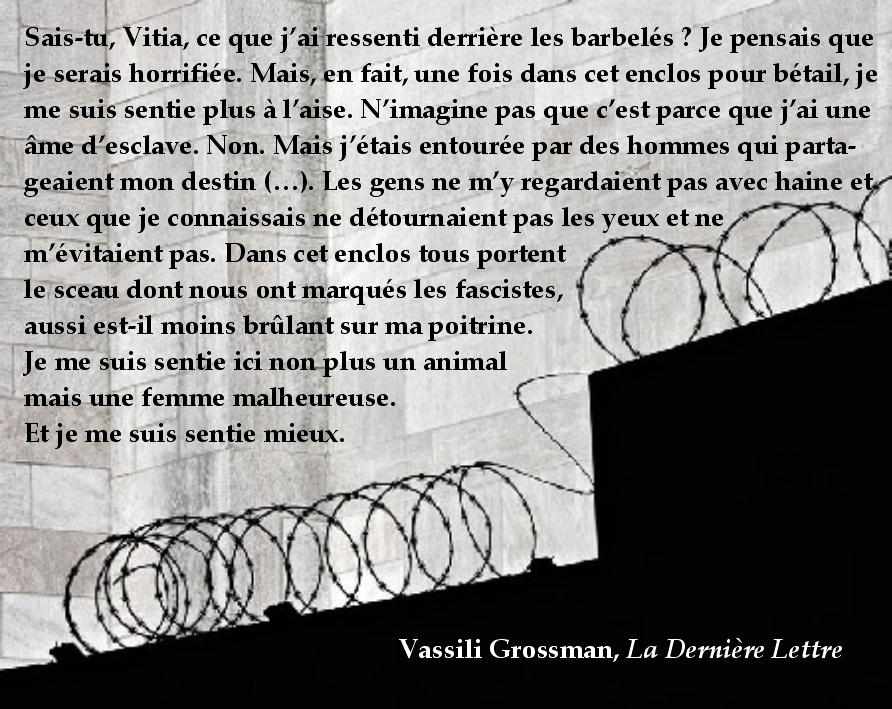

Rien ne l’arrête. Dans le tango du masochiste (ci-contre), il décrit de douloureux délices sur une musique cool et sensuelle, tandis que dans « I Got it from Agnes » il relate la nouvelle chaîne de l’amour, ou comment un groupe d’amis se passe une maladie vénérienne de l’un à l’autre. Plus romantique (la musique, du moins), « The Irish Ballad » décrit comment une jeune fille irlandaise perdit tôt sa famille, les ayant liquidés les uns après les autres par des méthodes diverses et variées, finalement traditionnelles et efficaces. Pour les tendres, « I Hold Your Hand in Mine » est une élégie dans laquelle l’amoureux garde dans ses mains celle de l’aimée (mais c’est tout ce qu’il en reste, et pour cause).

Sa veine s’est tarie, dit-il, lorsque le prix Nobel de la paix fut attribué à Henry Kissinger — summum, selon lui, de la satire politique. Il en reste, pour notre bonheur, trois disques compacts. Pour ceux qui veulent lire les paroles, un site en donne l’essentiel (n’y écoutez pas les sons, c’est du midi et ce n’est pas bô).

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son

Le visage qu’offre Varsovie est celui d’un grand brûlé que des interventions successives de chirurgie esthétique — certaines bonnes, la plupart non — ne seront jamais arrivées à réparer, les cicatrices terribles avoisinant un morceau de peau immaculé et incongru, prélevé ailleurs. La ville fut rasée à près de 90% par les nazis lors de son  Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.

Aujourd’hui, la vieille ville, le château royal, quelques bâtiments historiques, de nombreuses églises — remplies d’une foule recueillie, certains des fidèles agenouillés au sol dans une attitude de profonde vénération — s’offrent à l’œil éberlué et admiratif du visiteur : reconstruits à l’identique souvent à partir d’un tas de ruines fumantes, dans un pays alors communiste qui plus est ; la décoration intérieure, moulures, peintures et ors, resplendit — même si les fresques ont un curieux aspect moderniste, les tableaux paraissent souvent être des copies maladroites de maître, les marbres semblent de toc et les raccords sont parfois approximatifs. Partout ailleurs, de longues barres d’habitation staliniennes aux façades grises et mornes, lacèrent le paysage monotone zébré d’immenses avenues, pour certaines de dizaines de mètres de largeur et traversées par de rapides tramways bringuebalants. De nombreux parcs parsèment la ville, mais même l’herbe y pousse tristement sous les chênes touffus, et les statues et les monuments classiques qui en décorent certains laissent deviner le béton récent déguisé en pierre ancienne. La modernité y arrive accompagnée de l’avidité des marchés : des tours s’élèvent ici et là, mais, sauf exception, formes et façades sont plates et efficaces ; on est allé au moins cher et au plus rapide sans ambition ni créativité architecturales, sauf exception.