L’Institut national de l’histoire de l’art (INHA), dont la création s’apparente plus à une saga qu’à une simple histoire (et dont certaines parties du site, tel son organigramme, sont ancrées dans le passé plutôt que dans le présent), fédère divers sociétés et organismes de recherche spécialisés (associatifs, universitaires, rattachés au CNRS, à l’École pratique des hautes études ou à l’École des hautes études en sciences sociales). Sa bibliothèque, située dans la magnifique salle ovale de l’ancienne Bibliothèque nationale (rue Richelieu) doit réunir à terme un fonds fabuleux de près de 1,3 million de documents.

L’Institut national de l’histoire de l’art (INHA), dont la création s’apparente plus à une saga qu’à une simple histoire (et dont certaines parties du site, tel son organigramme, sont ancrées dans le passé plutôt que dans le présent), fédère divers sociétés et organismes de recherche spécialisés (associatifs, universitaires, rattachés au CNRS, à l’École pratique des hautes études ou à l’École des hautes études en sciences sociales). Sa bibliothèque, située dans la magnifique salle ovale de l’ancienne Bibliothèque nationale (rue Richelieu) doit réunir à terme un fonds fabuleux de près de 1,3 million de documents.

Pour le bonheur des curieux (et des chercheurs aussi, on l’espère), l’INHA constitue une bibliothèque numérique qu’il met progressivement en ligne : classiques de l’histoire de l’art (du 16e au 19e s.), catalogues du Musée du Louvre (antérieurs à 1920), des documents iconographiques, des manuscrits… La qualité de la numérisation et la facilité de la consultation des documents sont excellents.

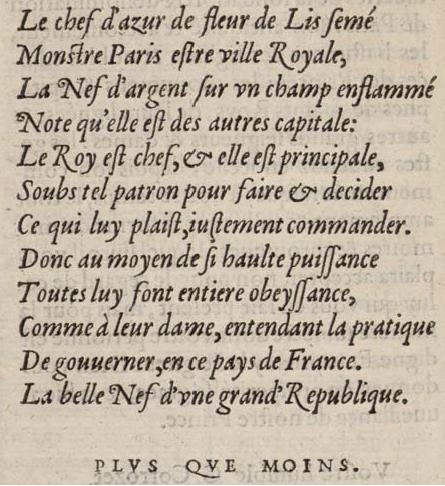

Au temps que Ericonius regnoit sur les Troyens, dominoit es Gaules Paris, fils de Romus xviii° Roy des Gaulois, descendu successivement de Samothes, surnommé Dis fils de Japhet fils du vieil pere Noé. Celuy Paris donna le nom à la ville de Paris apres l’avoir fondée, environ soixante dix ans apres la premiere fondation de Troye, par Dardanus neuf cens ans apres le deluge, quatre cens quatre vingts dixhuict ans devant que Romulus donnât commencement à Rome, & quatorze cens dix sept ans avant l’incarnation de nostre seigneur Jesuschrist, selon Jean le Maire de Belges en ses illustrations de Gaule, fuyant Manethon d’Ægypte, & son commentateur Jean Annius de Viterbe. (Cette généalogie mythologique recoupe celle qu’on trouve dans les Chroniques d’Holinshed, publiées à Londres en 1577, et qui ont servi à Shakespeare de source pour son Macbeth).C’est en y flânant que je suis tombé sur Les Antiquitez, Chroniques, et Singularitez de Paris par Gilles Corrozet, publié en 1561. Ce livre fascinant de plus de 400 pages est une mine de renseignements sur Paris : son histoire (« les opinions diverses de la fondation de Paris selon plusieurs historiographies », qu’il présente objectivement tout en sachant qu’il y en a de fausses, comme il se trouvera autant de lecteurs qui en accepteront les thèses que d’autres qui s’y opposeront), les étapes de son développement urbain, sa géographie (la liste des rues et des principaux édifices, les faubourgs, les fontaines, les ponts et les portes de Paris) et son organisation (évêques, magistrats, juridictions, prisons…). La liste des rues est édifiante. On y trouve évidemment des noms en usage encore aujourd’hui avec des églises qui existaient alors et qui ont disparu, pour la plupart. Ainsi, rue S. Denys (St. Denis), se trouvait La chapelle des filles Dieu, ou il y a des religieuses qui donnent aux malfaicteurs la croix à baiser, & de l’eau beniste, pain & vin, dont ils mangent trois morceaux quand on les meine pendre à la justice.

Ce sont les nomenclatures qui ont changé ou disparu qui sont particulièrement intéressantes. Dans la première catégorie, on trouve par exemple la rue du renard qui prêche (l’actuelle rue du renard au nom plus prosaïque), la rue aux oues ( « oies », en vieux français, mais curieusement devenue rue aux ours), la rue brise miche, taille pain, & baillehou (dont il ne reste que la rue brisemiche, elle-même amputée d’un côté – mais heureusement qu’il y a Dame Tartine sur l’autre). Parmi les noms disparus, on trouve en vrac des noms pittoresques, populaires ou coquins ; des noms de personnes, d’événements, de lieux, de bâtiments ou de métiers d’antan :

La rue aux menestriers

La rue aux menestriers

La rue Bertault qui dort

La rue de cul de sac

La rue de l’autruche

La rue de la vieille tannerie descendante à l’escorcherie

La rue des recommanderesses (« Pendant me vient à souvenir / Que chez les recommanderesses / Est le lieu ou [sont] les addresses, / Pour trouver servantes à louër. », in Chambrière a louer a tout faire de Christophe de Bordeaux)

La rue perdue

La rue saillie en bien

La vallée de misere

Rue de la court au vilain

Rue de la petite pusse (fréquentée jadis par des femmes galantes, elle s’appelait alors Rue Pute y Musse – musser signifiant se cacher, se glisser, voir ci-dessous – et actuellement Rue du Petit Musc, ce qui fait dire à Victor Hugo dans Les Misérables : « qui a fait ce qu’elle a pu pour changer en bonne odeur sa mauvaise renommée »)

Rue de mauvaise parolles

Rue de merderet (prob. désigne un chemin sale, boueux)

Rue de petit pet

Rue de poil de con (devenue par transformation Rue du Pélican)

Rue de tireboudin (anciennement Rue tirevit du fait des activités libidineuses qui s’y tenaient, et qui devint plus tard la Rue Marie-Stuart par erreur)

Rue des estuves aux femmes

Rue du coup de baston

Rue Jean de l’espine (poète du 15e s.)

Rue Jean pain mollet (« Je vous dis, reprenait son compagnon avec une langue épaisse, que je ne demeure pas rue des Mauvaises-Paroles, indignus qui inter mala verba habitat. J’ai logis rue Jean-Pain-Mollet, in vico Johannis-Pain-Mollet », Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. « [J]’ai rencontré à Constantinople un de mes amis de Paris, garçon boulanger de la rue Jean Pain molet, de la Paroisse de…. de….. Je ne me rappelle plus le nom de la Paroisse, c’est bien dommage. », Le Balai, de Henri-Joseph Dulaurens, 1761)

Rue pavée d’andouilles (« Mais au changement de l’air, aussi par faulte de moustarde Baulme naturel & restaurant d’Andouilles moururent presque toutes. Par l’oltroy & vouloir du grand Roy feurent par monceaulx en un endroict de Paris enterrées, qui iusques à praesent est appellé, la rue pavée d’Andouilles », Le Quart Livre des faicts et dicts Heroïques du bon Pantagruel, Rabelais, 1552. Actuellement Rue Séguier. Les « andouilles » seraient des pavés non-conformes).

Rue putigneuse (contraction de « pute » et « teigneuse »)

Rue suceraisin

Rue trousse vache (du nom d’Eudes Troussevache, qui devait avoir une sacrée réputation)

Une ruelle qui n’a que un bout

Sur les rues de Paris, on consultera aussi :

- Les rues et places de Paris, sur le site Paris pittoresque, d’après des ouvrages de la fin du 19e s.

- La nomenclature officielle actuelle des voies de Paris sur le site de la Mairie de Paris, et qui donne des renseignements physiques, géométriques et historiques.

- les listes de rues vers 1450 et vers 1760 sur le site de Frédéric Béziaud.

- Histoire des rues galantes, sur le très sérieux site de Batiweb (certifié OJD, hein !) destiné au monde du BTP.

- À l’Enseigne de la Pomme de pin de l’association Terre d’écrivains, qui mentionne quelques noms de rues pittoresques.

Et de Gilles Corrozet :

- Hecatongraphie. : C’est à dire les descriptions de cent figures & hystoires … de Gilles Corrozet dans la bibliothèque numérique de l’université de Virginie

- 17 œuvres de Gilles Corrozet sur le site Gallica.

MUSSER, verbe trans.

Vx ou région. (Centre et Ouest). Cacher, dissimuler. Tasie, sans répondre, bâillait, mussait sa tête au creux de son bras replié (GENEVOIX, Raboliot, 1925, p.8).

Le plus souvent en emploi pronom. réfl. Se cacher, se glisser. Un entour de vieux arbres, sous lesquels, dans l’ombre, se mussaient quelques logis de ferme (CHÂTEAUBRIANT, Lourdines, 1911, p.5). [Les cochons] avaient déjà appris à se musser sous les buissons quand passait au-dessus d’eux le froissement des grands vols de corbeaux (GIONO, Hussard, 1951, p.175):

Le plus souvent en emploi pronom. réfl. Se cacher, se glisser. Un entour de vieux arbres, sous lesquels, dans l’ombre, se mussaient quelques logis de ferme (CHÂTEAUBRIANT, Lourdines, 1911, p.5). [Les cochons] avaient déjà appris à se musser sous les buissons quand passait au-dessus d’eux le froissement des grands vols de corbeaux (GIONO, Hussard, 1951, p.175):

… l’être qui reçoit le sentiment du refuge se resserre sur soi-même, se retire, se blottit, se cache, se musse, en cherchant dans les richesses du vocabulaire tous les verbes qui diraient toutes les dynamiques de la retraite, on trouverait des images du mouvement animal, des mouvements de repli qui sont inscrits dans les muscles.

… l’être qui reçoit le sentiment du refuge se resserre sur soi-même, se retire, se blottit, se cache, se musse, en cherchant dans les richesses du vocabulaire tous les verbes qui diraient toutes les dynamiques de la retraite, on trouverait des images du mouvement animal, des mouvements de repli qui sont inscrits dans les muscles.

BACHELARD, Poét. espace, 1957, p.93.

REM. 1. Mucher, verbe trans., var. région. (Normandie). Le Marquis : Il est là [le petit cheval]? Georget : Dame non! Je l’ai muché dans l’avenue (LA VARENDE, Trois. jour, 1947, p.112). 2. À musse-pot, à muche-pot, loc. adv., fam. et vx. En cachette. (Dict. XIXe et XXe s.).

Prononc. et Orth.: [myse], (il) musse [mys]. Ac. dep. 1694: musser, à musse-pot ou à muche pot; LITTRÉ: musser; ROB., Lar. Lang. fr.: musser, mucher ,,forme normanno-picarde« , à musse-pot, à muche-pot. Étymol. et Hist. 1119 (soi) mucier «se cacher» (PHILIPPE DE THAON, Comput, 1613 ds T.-L.). D’un gaul. *mukyare «cacher», formé sur un rad. de base mûc- d’orig. celt. (cf. a. irl. muchaim «je cache, je voile, j’étouffe», irl. mod. much- «étouffer»). Le verbe musser, usuel jusqu’au XIIIe s., disparaît de la lang. littér. au XVe s. au profit du verbe cacher*, mais il s’est maintenu dans de nombreux dial. (v. FEW t.6, 3, p.197, REW 5723 et DOTTIN, p.73, note et glossaire). Fréq. abs. littér.: 18. (Trésor de la langue française)

La rue aux menestriers

La rue aux menestriers Le plus souvent en emploi pronom. réfl.

Le plus souvent en emploi pronom. réfl.

… l’être qui reçoit le sentiment du refuge se resserre sur soi-même, se retire, se blottit, se cache, se musse, en cherchant dans les richesses du vocabulaire tous les verbes qui diraient toutes les dynamiques de la retraite, on trouverait des images du mouvement animal, des mouvements de repli qui sont inscrits dans les muscles.

… l’être qui reçoit le sentiment du refuge se resserre sur soi-même, se retire, se blottit, se cache, se musse, en cherchant dans les richesses du vocabulaire tous les verbes qui diraient toutes les dynamiques de la retraite, on trouverait des images du mouvement animal, des mouvements de repli qui sont inscrits dans les muscles. Les gradués des universités qui connaissent la grammaire, la théologie et le droit, mais qui, n’étant pas imprimeurs, ignorent tout des techniques du métier ; les maîtres imprimeurs qui connaissent suffisamment le latin ; les compositeurs les plus experts, même s’ils ne savent pas le latin car ils peuvent demander l’aide de l’auteur ou d’une personne instruite ; enfin, les ignorants, qui savent à peine lire, employés par les veuves des imprimeurs ou les marchands de livres qui ne sont pas imprimeurs.

Les gradués des universités qui connaissent la grammaire, la théologie et le droit, mais qui, n’étant pas imprimeurs, ignorent tout des techniques du métier ; les maîtres imprimeurs qui connaissent suffisamment le latin ; les compositeurs les plus experts, même s’ils ne savent pas le latin car ils peuvent demander l’aide de l’auteur ou d’une personne instruite ; enfin, les ignorants, qui savent à peine lire, employés par les veuves des imprimeurs ou les marchands de livres qui ne sont pas imprimeurs. Comble du ridicule : le sujet qui a fâché notre héros. Ce professeur de droit qu’est

Comble du ridicule : le sujet qui a fâché notre héros. Ce professeur de droit qu’est  Galánta est une petite ville hongroise d’un peu plus de 15.000 habitants, que le Traité de Trianon avait fait attribué à la Tchécoslovaquie en 1920 ; elle revient à la Hongrie de 1938 à 1944, puis derechef à la Tchécoslovaquie en 1947. Elle se trouve actuellement en Slovaquie, à une cinquantaine de kilomètres de Bratislava. C’est dans cette ville que l’illustre famille princière des

Galánta est une petite ville hongroise d’un peu plus de 15.000 habitants, que le Traité de Trianon avait fait attribué à la Tchécoslovaquie en 1920 ; elle revient à la Hongrie de 1938 à 1944, puis derechef à la Tchécoslovaquie en 1947. Elle se trouve actuellement en Slovaquie, à une cinquantaine de kilomètres de Bratislava. C’est dans cette ville que l’illustre famille princière des  C’est dans cette ville que le compositeur Zoltán Kodály (1882-1967) a passé parmi les plus belles années de sa vie, de 1885 à 1892. Il raconte qu’il y apprit les chansons populaires de la bouche des servantes et des paysans qui attendaient le train à la station que son père dirigeait. Une autre source de son inspiration fut la musique de l’orchestre tzigane de la ville, célèbre pour sa virtuosité. Et ce fut dans un ouvrage publié en 1809, Danses d’après les Tziganes de Galánta, qu’il trouva les thèmes de ses Danses de Galánta, composées en 1933. Cette œuvre brillante et chaleureuse, moins connue que son Psalmus Hungaricus ou Háry János, témoigne de l’ancrage du compositeur dans le folklore hongrois à l’instar de son ami et compatriote Béla Bartók (1881-1945), sans qu’il ignore pour autant les grandes traditions de la musique européenne et l’influence de Debussy. Et c’est dans le château des Esterházy à Galánta que se sont ouverts

C’est dans cette ville que le compositeur Zoltán Kodály (1882-1967) a passé parmi les plus belles années de sa vie, de 1885 à 1892. Il raconte qu’il y apprit les chansons populaires de la bouche des servantes et des paysans qui attendaient le train à la station que son père dirigeait. Une autre source de son inspiration fut la musique de l’orchestre tzigane de la ville, célèbre pour sa virtuosité. Et ce fut dans un ouvrage publié en 1809, Danses d’après les Tziganes de Galánta, qu’il trouva les thèmes de ses Danses de Galánta, composées en 1933. Cette œuvre brillante et chaleureuse, moins connue que son Psalmus Hungaricus ou Háry János, témoigne de l’ancrage du compositeur dans le folklore hongrois à l’instar de son ami et compatriote Béla Bartók (1881-1945), sans qu’il ignore pour autant les grandes traditions de la musique européenne et l’influence de Debussy. Et c’est dans le château des Esterházy à Galánta que se sont ouverts  La suite du Mandarin merveilleux de Bartók, composée plus tôt (en 1918-1919 puis reprise en 1928), est tout à la fois bien plus sauvage et complexe – autant par l’argument de l’œuvre que par son orchestration – que les Danses auxquelles elle succède ce soir-là, vecteur parfait pour la virtuosité analytique combinée de l’orchestre et de son chef. L’œuvre raconte l’histoire sordide – mais « belle », selon les termes du compositeur – de trois voyous qui forcent une fille à aguicher les passants, à les entraîner dans leur bouge afin de les détrousser. Passent un vieux galant, un jeune garçon, puis enfin un personnage étrange et apparemment fortuné, qui, lui aussi, cède au stratagème de séduction de la prostituée. Alors qu’il est agressé par les voyous, et malgré ses blessures, le Mandarin, car c’est de lui qu’il s’agit, continue, dans l’irrésistible violence de son désir, à poursuivre la jeune femme. Quand la fille, émue par son obstination, cède à ses avances, le Mandarin à l’agonie, libéré, expire enfin. Bartók a exploré ailleurs ce désir qui mène irrémédiablement à la mort : c’est celui de la femme de Barbe-Bleue dans son magnifique opéra psychanalytique « Le Château de Barbe-Bleue », qui a inspiré une chorégraphie géniale – celle de Pina Bausch, tandis que le Mandarin aura été chorégraphié par Maurice Béjart et par Lucinda Childs.

La suite du Mandarin merveilleux de Bartók, composée plus tôt (en 1918-1919 puis reprise en 1928), est tout à la fois bien plus sauvage et complexe – autant par l’argument de l’œuvre que par son orchestration – que les Danses auxquelles elle succède ce soir-là, vecteur parfait pour la virtuosité analytique combinée de l’orchestre et de son chef. L’œuvre raconte l’histoire sordide – mais « belle », selon les termes du compositeur – de trois voyous qui forcent une fille à aguicher les passants, à les entraîner dans leur bouge afin de les détrousser. Passent un vieux galant, un jeune garçon, puis enfin un personnage étrange et apparemment fortuné, qui, lui aussi, cède au stratagème de séduction de la prostituée. Alors qu’il est agressé par les voyous, et malgré ses blessures, le Mandarin, car c’est de lui qu’il s’agit, continue, dans l’irrésistible violence de son désir, à poursuivre la jeune femme. Quand la fille, émue par son obstination, cède à ses avances, le Mandarin à l’agonie, libéré, expire enfin. Bartók a exploré ailleurs ce désir qui mène irrémédiablement à la mort : c’est celui de la femme de Barbe-Bleue dans son magnifique opéra psychanalytique « Le Château de Barbe-Bleue », qui a inspiré une chorégraphie géniale – celle de Pina Bausch, tandis que le Mandarin aura été chorégraphié par Maurice Béjart et par Lucinda Childs. La dernière œuvre programmé à ce concert très Mittel Europa était le Deuxième concerto pour piano et orchestre de Johannes Brahms, avec Nikolaï Lugansky au piano. Là comme ailleurs dans ce concert tout était clair et équilibré, sauf l’essentiel : le piano étrangement étouffé à l’exception de ses deux registres extrêmes (un collègue m’a confirmé le lendemain que l’acoustique de la salle avait cet effet particulier sur le piano). La musique de Brahms a besoin de corps, et c’est ce qui manquait. Il y a eu un bis – le public déchaîné en voulait (et une fois qu’il l’a eu, il est parti satisfait) : ce n’était pas une œuvre pour piano, mais encore un morceau de virtuosité orchestrale : La Valse de Ravel. On voulait du spectacle, on l’a eu. Mais sans goulasch.

La dernière œuvre programmé à ce concert très Mittel Europa était le Deuxième concerto pour piano et orchestre de Johannes Brahms, avec Nikolaï Lugansky au piano. Là comme ailleurs dans ce concert tout était clair et équilibré, sauf l’essentiel : le piano étrangement étouffé à l’exception de ses deux registres extrêmes (un collègue m’a confirmé le lendemain que l’acoustique de la salle avait cet effet particulier sur le piano). La musique de Brahms a besoin de corps, et c’est ce qui manquait. Il y a eu un bis – le public déchaîné en voulait (et une fois qu’il l’a eu, il est parti satisfait) : ce n’était pas une œuvre pour piano, mais encore un morceau de virtuosité orchestrale : La Valse de Ravel. On voulait du spectacle, on l’a eu. Mais sans goulasch. ]. Orth. variable : goulasch, goulache (ds ROB., Lar. Lang. fr., Lexis 1975, dans cet ordre; ds Lar. 20e, Lar. encyclop., dans l’ordre inverse). En outre goulach (L. DAUDET, Temps Judas, 1920, p. 94) et goulash (MORAND, loc. cit.). Étymol. et Hist. Ca 1893 gulasch, gouliasch (Gde Encyclop.). Empr. au hongr. gulyás « id. », abrév. de gulyás hús « viande cuite dans un chaudron par les bouviers » de gulyás « bouvier » et hús « viande » (FEW t. 20, p. 31a; A. ECKHARDT, Dict. hongr.-fr. et fr.-hongr., Paris, 1968).

]. Orth. variable : goulasch, goulache (ds ROB., Lar. Lang. fr., Lexis 1975, dans cet ordre; ds Lar. 20e, Lar. encyclop., dans l’ordre inverse). En outre goulach (L. DAUDET, Temps Judas, 1920, p. 94) et goulash (MORAND, loc. cit.). Étymol. et Hist. Ca 1893 gulasch, gouliasch (Gde Encyclop.). Empr. au hongr. gulyás « id. », abrév. de gulyás hús « viande cuite dans un chaudron par les bouviers » de gulyás « bouvier » et hús « viande » (FEW t. 20, p. 31a; A. ECKHARDT, Dict. hongr.-fr. et fr.-hongr., Paris, 1968). Il n’est donc pas étonnant que cette longue période inspire, diversement, la création musicale contemporaine qui explore les modalités d’expression nouvelles et anciennes. C’est ainsi que l’archaïsme séculier d’un Carl Orff ou religieux d’un Arvo Pärt charment par leur primitivisme souvent simpliste les publics en mal de repères. Bien plus riche et complexe, l’opéra

Il n’est donc pas étonnant que cette longue période inspire, diversement, la création musicale contemporaine qui explore les modalités d’expression nouvelles et anciennes. C’est ainsi que l’archaïsme séculier d’un Carl Orff ou religieux d’un Arvo Pärt charment par leur primitivisme souvent simpliste les publics en mal de repères. Bien plus riche et complexe, l’opéra  Au centre de la scène, dans un grand cercle dessiné par des briques au sol, se tient un homme barbu les bras écartés tel un Christ, la tête couverte d’une grande calotte orientale tressée. Il pivote sur place, titubant, en désarroi : c’est Sidi Larbi Cherkaoui, dont on connaît l’intérêt pour la foi, toutes les fois. Un échafaudage recouvre entièrement le mur du fond, jusqu’aux cintres. En émergeront les trois autres danseurs-chorégraphes (Damien Jalet – grand inspirateur et partenaire de Cherkaoui –, Luc Dunberry et Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola) pour se jouer de cette statue de souffrance tel un pantin. La manipulation de l’homme par l’homme est d’ailleurs un thème récurrent chez Cherkaoui – qu’

Au centre de la scène, dans un grand cercle dessiné par des briques au sol, se tient un homme barbu les bras écartés tel un Christ, la tête couverte d’une grande calotte orientale tressée. Il pivote sur place, titubant, en désarroi : c’est Sidi Larbi Cherkaoui, dont on connaît l’intérêt pour la foi, toutes les fois. Un échafaudage recouvre entièrement le mur du fond, jusqu’aux cintres. En émergeront les trois autres danseurs-chorégraphes (Damien Jalet – grand inspirateur et partenaire de Cherkaoui –, Luc Dunberry et Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola) pour se jouer de cette statue de souffrance tel un pantin. La manipulation de l’homme par l’homme est d’ailleurs un thème récurrent chez Cherkaoui – qu’