Pise

L’Arno à Pise

Pise est, comme Florence, magnifiquement pavée ; c’est un plaisir de parcourir cette ville, soit à pied, soit en voiture. L’Arno, plus large ici, est bordé de quais magnifiques, qui communiquent entre eux par plusieurs beaux ponts, dont l’un est de marbre. On croirait que Pise, réduite, de 120 mille âmes, ou même de 180 mille, qu’elle contenait autrefois, à moins de 20 mille, doit présenter l’aspect d’une ville abandonnée, et que les cinq sixièmes au moins des maisons sont vides et en ruines ; il n’en est rien du tout, et on bâtit encore : seulement les habitants sont plus grandement logés qu’autrefois. En effet, nous avons trouvé Madame F…., qui nous avait obligeamment invités chez elle, logée dans un palais, qui à Paris se louerait mille louis par an, et ici peut-être pas cent. Le premier étage, seul habité, se compose d’une grande salle, longue de 48 pieds et large de 27, dont le plafond est sculpté et doré, de deux salons, d’environ 30 pieds sur 25, d’une grande salle à manger et de cinq chambres à coucher, sans compter les chambres de domestiques ; le rez-de-chaussée et le second étage, de la même étendue, ne sont point occupés. La plupart des fenêtres donnent sur l’Arno et ses magnifiques quais. Arrivés à la porte de cette belle maison (Palazzo Lanfranchi), ce ne fut pas sans difficulté que nous pûmes nous faire jour à travers la foule de mendiants qui l’assiégeait. On voyait là tout ce que la misère a de plus hideux ; hommes, femmes, enfants demi-nus, rongés d’ulcères et de vermine, demandant l’aumône à grands cris, quoiqu’un peu par habitude. À ces signes on reconnaît ici une maison charitable, et cela fait honneur au maître dans l’opinion. Personne en Italie ne songe à prévenir ce dernier degré de misère, en dirigeant et en encourageant l’industrie ; on ne s’en occupe que lorsqu’elle est à son comble, mais alors elle a son pain assuré ; les misérables ont leur curée comme les chiens à la porte des riches , et plus ils sont abjects, meilleure elle est. Avec un métier sûr comme celui-là, qui est-ce qui voudrait prendre la peine de travailler ? C’est sans doute aux institutions politiques qu’il faut attribuer cet état de choses. En effet, lorsque les personnes et les propriétés sont à la merci de l’arbitraire et de la corruption, lorsque les privilèges, les prohibitions, les exemptions, les restrictions entravent et découragent toutes les entreprises utiles ; lorsque les douanes, en embuscade sur les frontières de chacun des petits états qui découpent l’Italie et à l’entrée de toutes les villes de chaque état, obstruent la circulation des produits de l’industrie, cette industrie cesse d’être productive, et tout ce qui n’est pas prince devient mendiant. Si tel est l’état de la Toscane, sorte d’oasis politique en Italie, que sera le reste du pays ?

Louis Simond, Voyage en Italie et en Sicile. Paris, 1828.

Statue de Galilée

Le créateur de la philosophie expérimentale naquit à Pise. Ce noble fils d’une famille nombreuse et sans fortune montra dès son enfance une aptitude singulière pour les inventions mécaniques. À l’âge de huit ans il imitait, dit-on, toutes sortes de machines ; il en imaginait de nouvelles, et quand il lui manquait des matériaux nécessaires, il ajoutait des pièces de son invention. Son père, qui habitait Florence, lui fit faire ses études littéraires dans cette ville, mais il avait peu de ressources pécuniaires. Le jeune Galilée, qui connaissait les difficultés de sa position, entreprit d’en sortir honorablement. Il commença par cultiver avec succès la musique théorique et pratique, cet art charmant dans lequel son père excellait ; puis il acquit dans l’art du dessin un goût si parfait que des peintres habiles voyaient en lui un véritable artiste.

Enfin, son père l’envoya étudier la médecine à Pise, dans l’espoir que cette science lui procurerait tôt ou lard une existence aisée. Le jeune homme, alors âgé de dix-huit ans, profita on ne peut mieux d’une si belle occasion de s’instruire ; mais il ne tarda pas à devenir libre-penseur : il osa plusieurs fois combattre, dans des discussions académiques, les plus fermes défenseurs d’Aristote.

Un jour qu’il se trouvait dans la cathédrale de Pise, Galilée, âgé do 19 ans, fit la première de ses découvertes. Pendant l’office, il remarqua le mouvement réglé et périodique d’une lampe suspendue à la voûte du temple, ce qui lui permit de confirmer par de nombreuses expériences l’égale durée des oscillations de cette lampe. Il comprit aussitôt quel pouvait être l’usage de ce phénomène pour la mesure exacte du temps, mais il n’appliqua cette idée que fort longtemps après l’avoir conçue, pour la construction d’une horloge destinée aux observations astronomiques. À l’époque où il fit cette découverte, devenue depuis si importante, Galilée ne connaissait pas les mathématiques ; il n’avait pas même le désir de les apprendre, et son père ne demandait pas mieux que de le voir dans ces dispositions. Toutefois, celui-ci eut l’imprudence de lui dire que les principes de la musique et du dessin dépendent des mathématiques ; et il n’en fallait pas davantage pour donner à cette rare intelligence l’envie de les étudier.

À peine entré dans ce genre de spéculations, il fut saisi par le charme de la possession certaine, charme nouveau pour lui; ce qui le porta à sacrifier au génie d’Euclide ceux de Galien et de Platon. Toutefois, son père, qui voulait en faire un médecin, ne lui permit d’abandonner les études médicales qu’après avoir bien constaté qu’il était vraiment né pour les sciences exactes.

Galilée qui s’était déjà distingué, à son insu, par sa découverte sur le mouvement oscillatoire et par son talent de dialecticien, imagina la balance hydrostatique après avoir lu le traité d’Archimède sur les corps qui nagent dans les fluides; puis il fit ensuite des recherches sur le centre de gravité des solides, recherches qui lui valurent, à l’âge de vingt-cinq ans, la chaire de mathématiques de l’université de Pise. Excité par cette faveur qu’il attribuait surtout au grand-duc Ferdinand, il ne négligea rien pour la justifier.

Il démontra d’abord par l’expérience que tous les corps sont également sollicités par la pesanteur, et que les différences entre les espaces qu’ils parcourent dans leur chute libre, en des temps égaux, proviennent de l’inégale résistance que l’air leur oppose, selon leurs différents volumes; puis il établit la véritable théorie du mouvement uniformément varié.

Ces premiers succès de Galilée dans la philosophie expérimentale irritèrent contre lui les partisans de la vieille philosophie. Il quitta donc la chaire de Pise, en 1592, pour se soustraire à leurs tracasseries.

Charles Redouly, A, B, C de l’X. Grammaire et logique des mathématiques élémentaires. Paris, 1867.

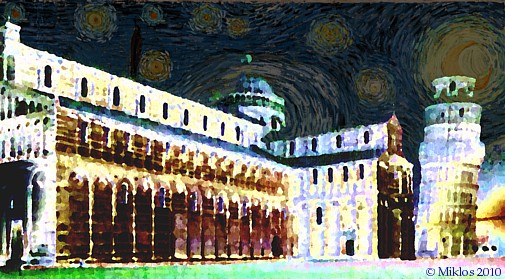

Le Dôme et la Tour penchée

Le plus singulier édifice de Pise est le Campanile Torto ou la Tour penchée : sa base, ornée de colonnes, supporte six rangs d’arcades surmontés d’une tour d’un diamètre moins considérable que la base ; sa hauteur est de 190 pieds ; son inclinaison, depuis le pavé de la place sur laquelle elle s’élève, est de 15 pieds jusqu’au sommet. A la vue de ce monument, qui date de 1274, il est difficile de décider si l’intention des architectes, comme on le croit communément dans le pays, a été de le construire avec cette étonnante inclinaison, ou si, comme le pensent quelques personnes de l’art, cet effet n’est que le résultat de l’affaissement du sol. Cependant l’opinion la plus probable est que le sol s’est affaissé lorsqu’elle était à moitié de sa hauteur, et qu’ensuite elle fut continuée sur le même plan et dans la même inclinaison. Non loin de cet édifice, les cicérone vous montrent avec vénération le Campo-Santo, vaste cour rectangulaire environnée d’un portique et de 24 galeries dont les murs sont ornés de 41 fresques des quatorzième et quinzième siècles, et très curieuses pour l’histoire de l’art : des maîtres fameux y ont travaillé. Plus de 600 tombeaux, la plupart en marbre de Paros, ornent cette religieuse enceinte, ce cimetière unique dans l’univers, et qui date de l’an 1278. Il renferme, dit-on, sur une superficie de 10,000 pieds carrés, une épaisseur de 9 pieds de terre apportée de Jérusalem à l’époque de la troisième croisade : on a calculé que ce transport a dû employer 50 navires de 300 tonneaux chacun. On prétend que cette terre a la propriété de consumer les corps très promptement. Autrefois cet effet se produisait en 24 heures; aujourd’hui on avoue qu’il en faut plus du double, et peut-être qu’en y regardant de près, on reconnaîtrait qu’il y a erreur dans cette évaluation : de pareils miracles ont besoin d’être confirmés par des expériences positives.

Malte-Brun, Géographie universelle, ou, description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau. Paris, 1853.