Mathias Stomer (1600?-1652?) : Jeune homme lisant à la chandelle.

Chaque livre possède deux poids différents : d’une part, un poids physique et, d’autre part, un poids subjectif qui se rapporte au contenu du livre, voire à son importance. Combien de fois nous retrouvons-nous, en quittant un lieu, devant ces décisions difficiles : quels livres aimerions-nous ou pourrions-nous emporter ? — Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque.

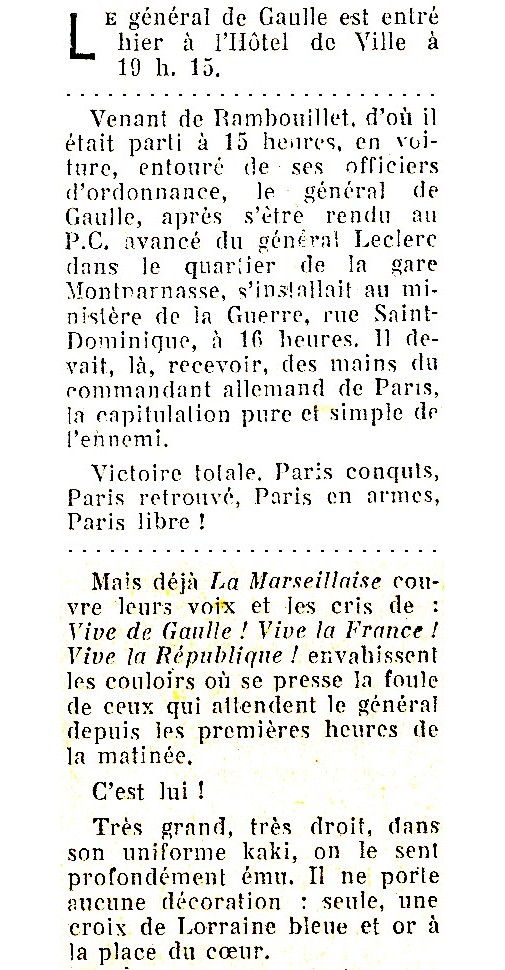

Il entre dans la grande librairie, les mains dans les poches. Son regard embrasse les nombreuses étagères où se pressent les uns contre les autres, comme la foule dans le métro aux heures de pointe, des livres de toutes tailles. Sur les tables qui dessinent un labyrinthe qu’il parcourt tranquillement, ils sont disposés à leur aise, étalés comme des vacanciers sur une plage exhibant leurs belles couleurs.

L’un d’eux attire son attention, et pourtant – ou parce que ? – c’est le plus discret de tous : sur sa couverture jaune pâle, le nom de l’auteur est écrit en petites capitales ; plus bas, les quatre mots du titre sont disposés sur deux lignes comme un haïku, la première en romaine, la seconde en italique ; puis vient la rose des vents de l’éditeur entourée de sa noble devise, et enfin son nom et l’année. Il n’a rien d’aguicheur, il est posé là, patiemment, on ne sait depuis quand, comme hors du temps.

L’homme tend calmement la main gauche vers lui ; le livre n’a pas de geste de recul, au contraire, on dirait qu’il pressent que sa longue attente, qui n’a pourtant rien de pesant, va se terminer. Les doigts effleurent le carton fin et à peine ondulé de sa couverture sur laquelle on distingue des lignes horizontales presque imperceptibles. Ils se glissent sous la tranche et soulèvent délicatement le livre.

Son poids. La juste mesure : il se laissera lire sans se terminer trop rapidement ni en lasser le lecteur qui l’abandonnerait avant la fin, comme un plat trop copieux.

L’homme le retourne et parcourt du regard la liste des autres ouvrages de l’auteur chez le même éditeur qui en habille la quatrième de couverture. S’il osait – mais il n’est pas ici chez lui, dans l’intimité de sa bibliothèque –, il humerait alors le livre tel un tastevin un verre de vin de Loire, en espérant que les odeurs criardes de ses voisins ne l’aient pas imprégné.

Sa main droite sort finalement de sa poche. Le pouce sur la tranche, il l’entr’ouvre avec attention ; le livre est relié, mais il ne veut en casser le dos. D’ailleurs, c’est ainsi qu’il traite tous les livres qu’il a lus ; une fois refermés, ils reprennent leur aspect d’origine et, quand il y reviendra bien plus tard, ils seront comme neufs, peut-être à peine un peu fanés comme des amis qu’on avait perdus de vue sans pourtant les oublier, et ce sera une nouvelle découverte.

Le velin presque blanc a une texture agréable : il ne glisse pas sous les doigts comme une peau distendue et froide. Les lettres y semblent à leur aise, leur disposition est aérée, dans une même ligne comme d’une ligne à l’autre. Les paragraphes sont indiqués par un simple retrait, ou, quand ils sont plus conséquents, séparés de leurs voisins par un espace au centre duquel se trouve un astérisque.

Les pages ne sont pas massicotées, l’homme ne goûte qu’un peu du texte ici et là, il ne peut céder à la tentation de lire le livre là, tout de suite, ou dans la rue en sortant de la librairie : il ne s’effeuille pas ainsi. Quand il l’entamera vraiment chez lui, le coupe-papier à la main, il devra s’arrêter régulièrement pour se frayer un chemin plus avant. C’est en le dégustant ainsi qu’il en saisira mieux encore le poids, celui de son contenu.

*

Ce n’est pas un livre qu’il trouverait en ligne. Numérisé, il n’aurait ni poids, ni odeur, ni texture ; il n’aurait pas d’épaisseur, ne se laisserait feuilleter des doigts ; petit ou grand il s’afficherait de la même façon à l’écran. Il ne pourrait le mettre dans sa poche, le lire dans son lit ou en marchant dans la rue, le disposer ouvert sur la table auprès d’autres livres ouverts pour en comparer un passage. Quant à son bon vieux et ventripotent dictionnaire encyclopédique Larousse, qu’il aime lire enfoncé dans un fauteuil, l’un des volumes confortablement installé dans son giron, les yeux errant d’une définition à l’autre au hasard de sa curiosité, tout réduit à l’écran il en deviendrait illisible.

Le livre une fois rangé dans sa bibliothèque, il peut l’y retrouver rien qu’en déambulant les mains dans les poches balayant les étagères du regard ; numérisé, ce sont ses doigts qui feraient le travail, ils n’effleureraient que quelques dizaines de touches, toutes les mêmes…

Et à la première panne, toute sa bibliothèque disparaîtrait d’un coup comme le carrosse de l’histoire à minuit, nulle lampe ni bougie pour lui permettre de lire dans l’obscurité.

*

C’est tout son corps qui lit.