Ceci n’est pas une histoire juive

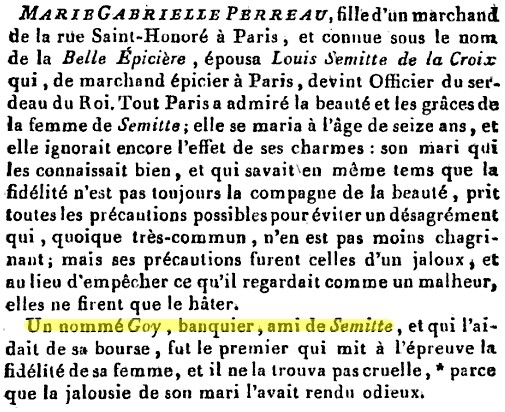

Étrange histoire que celle que relate – entre autres – le Dictionnaire contenant les anecdotes historiques de l’amour, depuis le commencement du Monde jusqu’à ce jour, publié en 1788 à Paris (le nom de l’auteur est absent des exemplaires qu’on a vus, dont les notices indiquent simplement « Mouchet », s’agirait-il de Georges-Jean-Jacques Mouchet ?).

Ce qui surprend au premier coup d’œil, ce sont les noms de deux des principaux protagonistes, la femme d’un commerçant du nom de Semitte, et Goy, banquier, qui s’avèrera être l’ennemi juré du mari, et pour cause. On se demande s’il y a là comme de l’humour, de l’ironie voire quelques insinuations d’un autre ordre.

Mais que nenni : ce sont des personnages bien réels qui ont existé et l’affaire en question s’est passée à la fin du 17e siècle : une femme trompe son mari avec son autorisation écrite soutirée lors d’un badinage qu’il croyait innocent. Quand il s’aperçoit qu’elle l’a pris au mot, il la fait condamner à l’enfermement, ce qui ne l’empêche pas de faire trois enfants dont il n’est pas le père. Voici l’histoire aux nombreux rebondissements rocambolesques, telle que la relate un autre ouvrage qui en fait ressortir non pas uniquement les mœurs libertines de l’époque mais aussi la mécanique judiciaire, et qui est agrémentée de plusieurs illustrations montrant la protagoniste à la cuisse légère.

La Belle Épicière et Eustache le Noble (1701)

Voici l’histoire piquante et instructive d’un adultère au dix-septième siècle. Le lecteur y trouvera matière à réflexions sur le mariage ; il verra combien peu l’infortune d’un mari inspirait de pitié à l’opinion publique, à une époque où l’union de l’homme et de la femme, considérée comme un contrat religieux, eût dû commander le respect plus encore qu’aujourd’hui. Il y prendra sur le fait cette procédure impuissante de nos pères, dont les lenteurs infinies éternisaient les procès et assuraient trop longtemps l’impunité des coupables.

Nous avons rapproché une des questions les plus curieuses de cette cause de l’interprétation qu’en a donnée notre moderne jurisprudence dans une affaire récente. Cette question, c’est celle du pardon de l’adultère, de la réconciliation conjugale, même après une séparation judiciaire, même après la condamnation de la femme coupable. Quelle est la manifestation légale de cette réconciliation ? Consiste-t-elle simplement dans la reprise des rapports intimes entre époux ? Le procès de la Belle Épicière a soulevé cette question de droit, mais ne l’a pas résolue.

Le triste héros de cette cause, la plus célèbre cause d’adultère qui ait égayé nos ancêtres à la fin du dix-septième siècle, fut un certain Louis Semitte, épicier à Paris.

Semitte, une façon de bourgeois gentilhommeCe type, peint par Molière sur le vif de la société française, ne parut à la scène qu’une vingtaine d’années avant le procès de la Belle Epicière, en 1690. Georges Dandin, le type du cocu (Molière et les honnêtes gens de son temps ne mâchaient point le mot), est de 1668. avait eu les plus petits commencements : on l’avait vu, à ses débuts, affublé de la mandille, c’est-à-dire qu’il avait été d’abord petit laquais, puis grand laquais, chez M. Nicolas-Louis de Bailleul, conseiller au Parlement, plus tard président à mortier, d’une vieille famille de robe. Honnête homme, chose rare dans la livrée, actif et intelligent, Semitte avait amassé, au service du conseiller, un modeste pécule qui lui avait permis de faire un petit commerce. Il ouvrit, dans le quartier Saint-Honoré, une boutique d’épicier. Peu à peu, grâce à son intelligence, à son travail, à son ordre, Semitte fit de bonnes affaires. Il ne lui manquait plus que de l’argent pour en faire de grosses. Il en trouva chez deux riches banquiers du temps, MM. Goy et Auger, traitants enrichis. Semitte s’était fait une réputation méritée de probité ; les deux marchands d’argent n’hésitèrent pas à lui confier des fonds pour entreprendre plus largement un commerce qu’il entendait fort bien, celui des eaux-de-vie ; le petit épicier devint rapidement un gros négociant.

Alors, il se sentit mordu de deux ambitions : se marier à sa guise, et faire souche de gentilhomme. Cela semblait facile, surtout la savonnette à vilain, que l’or eut de tout temps la vertu de procurer. Pour se décrasser, Semitte n’eut, en effet, qu’à faire les frais d’une charge en cour. Il en acheta une vacante au serdeau du Roi : on appelait de ce nom la desserte royale, et l’officier du serdeau recevait des mains des gentilshommes de service les plats levés de la table du Roi.

Se marier n’était pas plus difficile à un homme déjà riche, considéré, non point des plus jeunes ni des plus beaux, mais d’une agréable et solide maturité, qui d’ailleurs allait à Versailles, et qu’on nommait, depuis la charge du serdeau, M. Semitte de Lacroix, sans trop savoir que Lacroix eût été le nom de guerre de l’ancien laquais de l’hôtel de Bailleul.

Mais, on l’a vu, Semitte voulait se marier à sa guise, c’est-à-dire qu’il avait rêvé de mettre à son comptoir une femme qui lui plût et qui lui fît honneur. Une bonne et simple fille de quelque gros marchand eût peut-être mieux fait son affaire ; mais un officier de la bouche du Roi s’encanailler, fi donc !

Or, à défaut de quelque demoiselle de qualité, où Semitte n’osait encore prétendre, il avait remarqué, non loin de sa boutique, au comptoir d’un petit pâtissier de la rue Saint-Honoré, une fille telle, qu’il ne lui sembla pas possible de mieux rencontrer. C’était une adorable créature, seize ans à peine, la figure d’un ovale parfait, le teint d’un rose délicat, les yeux longs, ombragés de grands cils bruns, d’un bleu gris très-tendre, le front petit, chargé d’une masse de beaux cheveux châtain doré. Avec cela, une taille élégante, des airs naturellement nobles, et, ce qui par-dessus tout enchantait Semitte, une candeur d’ignorance qui éclatait dans ses jolis regards d’enfant étonné.

Beauté, grâce, noblesse, innocence, fleur de jeunesse, rien ne manquait, si ce n’est une dot digne du riche négociant. Gabrielle Perreau n’avait que 4,000 livres à apporter à un mari. Semitte s’en contenta, heureux d’être agréé. II eût pris la fillette à moins.

Semitte ne croyait pas pouvoir être marié assez vite. Il ne le fut pas, que les réflexions vinrent, avant-coureurs des regrets. La petite personne était coquette ; mais quoi ! si jolie, elle en avait le droit peut-être. N’était-ce pas pour cette beauté qu’elle parait à plaisir que Semitte en avait fait sa femme ? L’heureux mari s’inquiétait bien un peu des mines tendres et langoureuses que sa Gabrielle prodiguait à tout venant ; mais elle ornait si bien le comptoir, et il faisait si bon voir tous ces petits maîtres emplumés passer plus près que de raison des tonneaux et des dames-jeannes, pour jeter un coup d’œil admirateur sur celle qu’on n’appelait plus que la belle épicière !

Gabrielle devint grosse : ce bonheur chassa bien loin les nuages légers des premiers jours. Bientôt Semitte eut une fille. Dans un ménage bien réglé d’honnêtes bourgeois, le premier enfant c’est, d’ordinaire, l’amitié solide qui commence et l’amour qui finit. Il n’en fut pas ainsi chez Semitte. L’amour survécut à la fécondité ; mais la mutuelle confiance et la sécurité du bonheur dans le devoir accompli ne firent pas leur entrée dans la vie des deux époux mal assortis. Semitte se retrouva aussi amoureux que devant, mais plus jaloux. Quant à Gabrielle, sa beauté avait pris une ampleur et des grâces provocantes qu’on eût en vain cherché chez la jeune fille. Ses yeux, qui ne se baissaient plus avec un étonnement pudique, étaient tout imprégnés d’un feu humide ; ses lèvres, rouges comme cerises mûres, ses épaules, blanches et fermes sous le fichu de linon, disaient tout haut que Gabrielle était devenue la plus appétissante des femmes. Pour parler net, une femme drue, pleine de suc, faite pour éveiller la chair plutôt que l’âme, une Florentine de la rue Saint-Honoré.

Le pauvre Semitte fut effrayé, plus encore que ravi, de cette éruption de beauté sensuelle. Il ne tarda pas à s’apercevoir que les yeux de Gabrielle allaient au-devant des yeux admirateurs. Il bouda, il gronda, il épia, tout le manége du mari prédestiné, qui hâte le malheur redouté. La belle lui riait au nez, avec de charmantes mutineries, l’embrassait, le narguait, le rassurait, l’effrayait ; de quoi faire perdre la tête à plus solide mari que monsieur l’officier du serdeau.

Un jour de calme conjugal, comme Gabrielle trônait majestueusement dans son comptoir, et que Semitte, plus gai que d’habitude, fredonnait, en attendant pratique, ce refrain d’un vaudeville à la mode :

. . . . . .Et vous m’entendez bien !

« Louis, dit sa femme en le regardant malicieusement, êtes-vous toujours jaloux ? — Jaloux, dit le digne homme en haussant les épaules, est-ce que je suis jaloux ? Vous savez bien, ma femme, que si je vous gronde pour quelque enfantillage, cela ne veut pas dire que je vous soupçonne de faire quelque chose contre l’honneur. — En vérité ! monsieur ; eh bien ! venez là. » Et elle l’appela auprès du comptoir par un joli signe de tête.

« Louis, lui dit-elle, quand il fut près, tu dis donc que tu n’es pas jaloux. Ça, je gage que tu ne serais pas homme à me laisser faire… Et vous m’entendez bien, » ajouta-t-elle, en fredonnant avec un rire le refrain du vaudeville. « Hein ? comme ce pauvre Jolivet, qui laisse si bien sa femme faire… Et vous m’entendez bien. » — « Moi, répondit Semitte, faisant le brave, oh ! tu peux bien faire tout ce que tu voudras, et je t’en signerais bien la permission. — Gage que non ! — Gage que si ! » Tout en riant, Semitte prit, sur le comptoir, un bout de papier et écrivit :

« Je permets à ma femme de faire avec qui elle voudra… Vous m’entendez bien.

« Louis Semitte de Lacroix.

« Paris, ce 4 janvier 1688. »

Le billet écrit, Gabrielle se jeta sur le papier, toujours riant, sauta hors du comptoir et grimpa, comme une chatte, l’escalier qui conduisait de la boutique à sa chambre. « Ma femme, lui cria gaiement Semitte, en la menaçant du doigt, vous êtes une badine ; jetez ce papier au feu. »

Un instant après, elle redescendit. « Et ce papier ? dit Semitte ! ne laissez pas traîner de pareilles folies. — Oh ! je l’ai brûlé. »

À partir de ce jour, le pauvre Semitte n’eut plus guère de sujets de rire. Les allures de Gabrielle devinrent de plus en plus significatives ; il semblait qu’elle éprouvât une certaine satisfaction à inquiéter son mari par ses audaces.

Parmi les hommes qui fréquentaient chez Semitte, il en était deux qu’il eût soupçonnés les derniers d’intelligence avec sa femme : c’étaient les deux banquiers Goy et Auger. Deux amis, qui lui avaient rendu de signalés services ; quoi d’étonnant qu’ils en agissent familièrement avec sa femme, une enfant d’ailleurs ? Cependant, Gabrielle avait avec eux de bien longues, de bien intimes conférences. Quand Semitte allait acheter des liquides, quand il s’absentait pour quelque affaire d’importance, toujours, en revenant au logis, il trouvait installé près de sa femme ou Goy, ou Auger ; mais, après tout, pourquoi se mettre la puce à l’oreille ? ne valait-il pas mieux deux amis qu’un seul ? Une femme peut tromper son mari avec un amant, elle n’en prend pas deux, moins encore deux amis intimes.

Dans ces perplexités, Semitte reçut un avis secret. On l’informait de ce que seul, disait-on, il ignorait encore. Sa femme avait deux amants, ne s’en cachait guère. Jeanne Plisson, la servante, favorisait ce honteux commerce.

Semitte n’éclata point : il n’avait pas de preuves, et il se refusait encore à tout croire. Mais, sur un prétexte, il mit à la porte Jeanne Plisson, qu’il remplaça par une Catherine Labbé, grosse fille assez niaise, partant moins dangereuse pour un mari.

Au commencement de l’année 1692, le scandale ne fit que grossir. Semitte hésitait toujours à croire ; quelquefois, craignant de passer pour un sot ou pour quelque chose de pis, il montrait les dents, mordait au hasard. Enfin, les dérèglements de Gabrielle devinrent si publics, la rumeur du voisinage si assourdissante, qu’il eût fallu être aveugle et sourd pour ne point voir et ne point entendre. Si le pauvre mari n’eut pas l’amer plaisir du flagrant délit, au moins les plus charitables d’entre ses voisins lui donnèrent de son malheur de telles assurances, qu’une confiance plus robuste que la sienne en eût été du coup renversée.

Semitte cassa les vitres ; Gabrielle se réfugia chez le père Perreau. Le lendemain, le mari trompé rendait plainte en adultère par-devant le Lieutenant criminel.

Une information fut commencée. Semitte fournit, à l’appui de ses dires, les témoignages de trois de ses domestiques. C’est là qu’il avait lui-même trouvé la certitude. Il avait recherché Jeanne Plisson, la servante renvoyée, et cette fille lui avait avoué que, quatre ans durant, sa maîtresse l’avait employée à cacher ses relations adultères. Le premier amant de madame avait été le banquier Goy. Jeanne avait reçu de lui de l’argent pour qu’elle l’introduisit, en l’absence de Semitte, dans la chambre à coucher de sa maîtresse. Souvent, pendant que madame consignait l’époux à sa porte, parce qu’elle était à sa toilette ou qu’elle reposait, Goy, plus heureux que le maître de la maison, entrait sans faire antichambre, et Jeanne, cependant, faisait le guet. Plus d’une fois, lorsque les deux amants s’oubliaient, Jeanne avait dû les rappeler à la prudence ; il était même arrivé que, n’entendant pas Goy obéir au signal du départ, Jeanne avait dû entrer pour le renvoyer au plus vite, et elle disait avoir surpris souvent les deux amants dans des postures et dans des transports dont, sans sa prudence, le pauvre Semitte aurait pu devenir le témoin.

Au bout de quelque temps, ce fut le tour d’Auger, sans que pour cela Goy perdît quelque chose de ses droits. Au grand étonnement de Jeanne, qui croyait voir l’un des deux rivaux supposés céder la place à l’autre, les deux banquiers ne se rencontrèrent jamais en concurrence. Comme par suite d’un accord tacite, quand l’un venait, on était sûr de ne voir arriver l’autre que le lendemain.

Catherine Labbé, interrogée par Semitte, en dit à peu près autant. Dans les premiers temps de son service, sa maîtresse, la tenant sans doute pour niaise renforcée, ne l’avait pas initiée à ses débauches ; mais bientôt, voyant que la fille ouvrait les yeux, on la mit au courant, on paya sa discrétion, et elle fut préposée à la garde des plaisirs de madame. Pendant les quatorze mois que Catherine resta au service de Semitte, les rendez-vous avec Goy ou avec Auger furent innombrables. Mais ce n’était plus le matin qu’ils avaient lieu, comme du temps de Jeanne, en sorte que, dans le jour, Catherine était souvent appelée par madame pour réparer les désordres du lit et effacer au plus vite les traces de l’adultère.

Catherine ajouta que le commis de magasin, François Bertrand, en savait sans doute plus qu’elle ; car, dans les derniers mois surtout, lorsque madame ne se gênait plus guère, il avait plus d’une fois chargé de provisions et conduit un carrosse, dans lequel madame allait faire gala avec l’un ou l’autre de ses amants.

Autant en dit, ou à peu près, ce François Bertrand. Il assura avoir porté de nombreux messages à ces deux messieurs et les avoir mis souvent, moyennant finance, au courant des sorties de son maître. C’est lui qu’on chargeait d’acheter et d’emballer les provisions, d’aller quérir le carrosse, les jours où l’on savait que le mari ne rentrerait pas, par exemple lorsque son service l’appelait à Versailles. L’un ou l’autre des banquiers, les deux quelquefois, allaient avec madame au bois de Boulogne ou à Issy, au bord de l’eau, chez un traiteur qui vendait du poisson. Dans les premiers temps, François se retirait aussitôt que son service était fini ; plus tard, on se familiarisa assez avec ce garçon pour lui permettre de prendre sa part des friandises et pour le rendre spectateur de toutes les menues privautés de la petite oie. Enfin, dans lès derniers jours, on ne se gênait pas plus devant lui que s’il eût été une des statues de plâtre qui ornaient le jardin du traiteur.

Tout cela, Jeanne Plisson, Catherine Labbé et François Bertrand le répétèrent dans l’information. Gabrielle Perreau fut décrétée de prise de corps. Elle se pourvut, par appel, au Parlement, et obtint un arrêt contradictoire, qui convertit le décret de prise de corps en un décret d’ajournement personnel. Les sieurs Goy et Auger furent également décrétés, et l’affaire fut renvoyée au Châtelet.

Semitte fournit ses preuves dans sa requête d’usage : elles n’étaient que trop fortes. Il ajouta à sa première plainte une imputation moins bien établie, en affirmant que Gabrielle Perreau lui avait « donné des faveurs cuisantes, provenant de ses débauches. »

Gabrielle Perreau et l’un des accusés, le banquier Goy, présentèrent leur requête le 10 janvier 1693. Ils eurent le tort de la déposer le même jour et de la libeller dans des termes presque identiques.

Le public parisien, toujours friand de scandale, attendait avec impatience les révélations de Semitte sur son infortune, et les défenses de la Belle Épicière et de ses deux amants. Ce qu’elle fit plaider dépassa, par l’impudence, l’attente des curieux.

Le défenseur de la Perreau porta hardiment la guerre dans le camp ennemi. Il prétendit que si Semitte sacrifiait honteusement son honneur, c’était par esprit de débauche et par avarice. Non-seulement il se plongeait, au-dehors, dans la débauche la plus sale, mais il en souillait sa propre maison. Si la Jeanne Plisson avait été chassée, ç’avait été, non par Semitte soupçonnant en elle une complaisante, mais par Gabrielle Perreau elle-même, qui l’avait surprise sur le fait avec son mari. Quant à Catherine Labbé, aujourd’hui encore servante chez Semitte, elle était notoirement sa concubine.

Mais l’accusateur de la Perreau n’avait pas eu seulement pour objet de se livrer sans gêne et sans contrôle à ses honteux désordres : il voulait encore mettre la main sur la dot de sa femme, se faire adjuger la part de Gabrielle dans une communauté que son économie avait fait prospérer autant au moins que l’industrie de son mari.

Ce qui montrait au grand jour les secrètes pensées de Semitte, c’était le mépris qu’il avait depuis longtemps fait de sa femme, la liberté insultante et perfide qu’il lui avait laissée. Et ici, on vit apparaître le petit billet du 4 janvier 1688, précieusement conservé par Gabrielle Perreau. « Le voilà, ce billet écrit et signé de sa main, ce billet qui n’a point d’exemple et qui seul doit suffire pour faire connaître le peu de cas que l’on doit faire de l’accusateur et de l’accusation.

« Persuadée que son mari ne pouvait lui permettre ce que la religion et l’honneur lui défendent ; que, s’il dépendait de lui de la dispenser de ce qu’elle lui doit, il ne pouvait la dispenser de ce qu’elle doit à Dieu et à elle-même, Gabrielle Perreau a été bien éloignée de s’autoriser ni par l’exemple, ni par la permission de ce mari. Elle n’a reçu et n’a conservé ce billet, par l’avis de personnes sages, que comme une preuve écrite du peu d’estime que son mari faisait de son amour, et de la justice des plaintes qu’elle en avait souvent fait à sa famille et à lui-même.

« Ce sont ces plaintes qui sont la source du procès scandaleux qui fait aujourd’hui la matière de toutes les conversations. »

On jugera encore Semitte par le fait qu’il articule, dans des actes judiciaires, de faveurs cuisantes données par sa femme. Cette imputation horrible n’est point établie par l’information ; si la chose est vraie, c’est le mari qui doit être regardé comme l’auteur de la contagion.

Le défenseur de Gabrielle Perreau conclut à ce que l’accusation fût repoussée, et cela pour trois raisons : l’indignité de l’accusateur ; l’indignité des témoins ; l’évidente suggestion et le défaut d’autorité des témoignages.

L’indignité du mari : ne résultait-elle pas de l’infamie de cette permission, de la licence de ses mœurs ? Celui là qui expose sa femme au danger par son consentement écrit, verbal ou tacite, ou seulement par son mauvais exemple, n’a plus qualité pour l’accuser.

« Chez les Romains, l’adultère était un crime public, dont tout le monde pouvait poursuivre la punition en justice ; si le mari, si les parents de la femme gardaient le silence, tout citoyen était autorisé à en porter la plainte. Ainsi, le consentement du mari excusait bien sa femme envers lui, mais non envers le public. L’un et l’autre, en ce cas, pouvaient être traduits en justice par le premier venu, et étaient sujets aux peines portées par la Loi : la femme, comme coupable d’adultère ; le mari, comme coupable de ce commerce honteux qu’on appelait lenocinium et que nous appelons maquerellage.

« Chez nous, au contraire, l’adultère est un crime dont la recherche et la vengeance sont exclusivement réservées au mari. Ni les parents, ni les étrangers n’ont le droit de pénétrer dans le secret du mariage, ni de former l’accusation. Cette poursuite est même interdite au Ministère public, à moins qu’il n’y ait un scandale marqué.

« Or, Semitte, en permettant à sa femme de s’abandonner à son gré, s’est rendu, par ce seul fait, incapable et indigne de se plaindre de la mauvaise conduite à laquelle elle aurait pu s’abandonner. Il ne reste donc plus personne qui puisse poursuivre cette accusation contre elle. M. le Procureur du Roi ne peut être partie dans ce cas ; il ne peut élever la voix que pour appuyer celle du mari et lui donner plus de force. Le mari est incapable de former aucune plainte ; il ne peut être ni suppléé ni secouru. »

L’indignité des témoins : ceux qui déposent contre Gabrielle Perreau se rendent eux-mêmes indignes de toute croyance en s’accusant d’avoir vendu et livré leur maîtresse aux adultères, en se représentant comme entremetteuses et agents de ses débauches. Leur infamie avouée enlève toute foi à leurs paroles. D’ailleurs, l’exagération même des allégations les dépouille de toute vraisemblance. Qui pourra jamais croire qu’une épouse, quelque débordée qu’on la suppose, s’abandonne sans pudeur, sans précaution, aux excès dont on charge celle-ci ? « Il n’est pas sans exemple qu’une femme galante mette un domestique dans la confidence de son intrigue… Ici, l’on en voit une qui a pour confidents tous ceux qui l’entourent ; qui ne prend aucune précaution pour dérober son secret à son mari ; qui ne se borne pas à donner à ses domestiques de simples soupçons, en leur confiant ses messages et le soin de guetter pour prévenir les surprises du mari : elle les rend spectateurs de ses crimes. Quand ces faits seraient vrais, ils ne seraient pas vraisemblables, et la Justice ne pourrait les admettre. »

L’évidente suggestion et le défaut d’autorité des témoignages, l’ordre, la suite de ces dépositions, leur gradation suffiraient pour les rendre suspectes, et décèlent la suggestion et le concert. D’ailleurs, bien que ces trois témoins fussent, soi-disant, tous également confidents de la prétendue débauche de leur maîtresse, on n’en voit pas deux qui déposent du même fait ; chacune des aventures que raconte un de ces témoins est un crime isolé, et, pour aucun crime allégué, ne se montrent les deux témoignages uniformes que la loi réclame.

Goy ne s’étendit pas dans sa défense. Il fit plaider que la permission écrite de se débaucher donnée à la femme par le mari rendait celui-ci non recevable dans une demande en dommages et intérêts ; que c’était un commandement de mener une vie déréglée, une profanation du sacrement de mariage, une violation de la loi qu’on invoquait.

Auger, plus sage, garda le silence.

Semitte fit répondre que la raison de ce procès n’était pour lui ni dans le désir de s’assurer la faible dot de sa femme, si peu en proportion avec sa propre fortune, ni dans l’envie de s’abandonner aux désordres dont on l’accusait calomnieusement, sans en fournir aucune preuve, sans même offrir de les prouver. La démarche qu’avait faite le mari trompé n’avait été déterminée que par les débordements d’une seconde Messaline, par des prostitutions « qui l’avaient rendu fameux dans toute la capitale, où on lui donnait une place distinguée parmi ces infortunés dont le nom, et l’épithète qu’on y joint, sont un sujet perpétuel de risée. » D’ailleurs, un père pouvait-il laisser devant les yeux de sa fille « un exemple capable de la corrompre, pour ainsi dire, dès le berceau ? »

Ceci touchait juste, et il est à remarquer que l’avocat de la Perreau ne s’était pas même rappelé que sa partie fût mère.

Quant au billet, qui pouvait le considérer comme sérieux ? Les gens sages qui avaient conseillé à la femme adultère de garder cette pièce, avaient-ils cru qu’elle en imposerait à la Justice et que les Magistrats seraient trompés par un acte aussi illusoire, par une plaisanterie sans conséquence ? En fournissant cette pièce, Gabrielle Perreau montrait clairement que, résolue à justifier ses désordres, et sachant que la poursuite de l’adultère est réservée au seul mari, elle avait cru, par cette précaution, imposer silence à son unique accusateur.

On reprochait les témoins parce qu’ils mettaient dans tout son jour la débauche de leur maîtresse, parce que leur récit passait la vraisemblance, parce que leurs dires concordaient entre eux sans se répéter. Semitte répondit qu’en effet la galanterie de sa femme passait la mesure ordinaire ; mais que, pour être rare, elle n’en était pas moins vraie. Quant aux témoins, qui ne sait que, parmi ceux qui ont vu un même fait, l’un est frappé d’une circonstance, dont l’autre n’est point affecté ? Quoi d’étonnant, si leurs récits reliés forment un seul corps ? Gabrielle n’a pas eu, d’ailleurs, plusieurs confidents à la fois dans la même circonstance, et, par là, chaque aventure n’a eu qu’un témoin : mais la preuve n’en est pas moins complète. La connexité de deux témoignages au moins n’est nécessaire que lorsqu’il s’agit de prouver un acte unique, un meurtre, par exemple. Mais, s’il s’agit de prouver une habitude, un crime qui consiste en plusieurs actes réitérés, comme la folie, l’usure, le dérèglement d’une femme, les différents faits qui se rapportent à la même espèce peuvent être réunis, et chaque témoin fait une preuve nouvelle de l’acte nouveau dont il dépose.

Sur ces défenses respectives, intervint, au Châtelet, le 17 février 1693, une sentence portant que « Gabrielle Perreau est déclarée dûment atteinte et convaincue d’avoir vécu en commerce de débauche avec Goy et Auger ; et, pour réparation, condamnée d’être conduite et enfermée dans une maison religieuse, ou régulière et de clôture, qui sera indiquée par son mari, pour y demeurer pendant deux ans, pendant lesquels son mari pourra la reprendre, si bon lui semble : sinon, et ledit temps passé, rasée, pour y demeurer sa vie durant. En conséquence, déchue de sa dot, de son douaire, préciput et autres avantages portés par son contrat de mariage. A l’égard desdits Goy et Auger, condamnés à être mandés et admonestés, avec défense de récidiver, hanter et fréquenter ladite Perreau, sous telle peine qu’il appartiendra ; chacun en mille livres d’aumône, applicables aux nécessités des prisonniers du Chàtelet, et aux dépens, solidairement avec ladite Perreau, envers Semitte, pour tous dommages et intérêts. Et, attendu l’écrit produit au procès, que ledit Semitte a reconnu être écrit et signé de sa main, ordonné que les dot, douaire, préciput et autres avantages portés par ledit contrat de mariage seront et demeureront, dès à présent, adjugés au profit de la fille de Semitte et de Gabrielle Perreau ; sur lesquels sera pris ce qu’il conviendra fournir à ladite Perreau, pour sa pension, nourriture, entretien, tels que de raison. »

La Belle Épicière interjeta appel de cette Sentence. Semitte fit ses diligences, et, avant l’appel, obtint un Arrêt ordonnant que Gabrielle Perreau se mettrait en état, c’est-à-dire se confinerait dans le couvent désigné par son mari, et que ses deux complices se rendraient aux pieds de la Cour, pour y subir l’admonestation. La vivacité de ces poursuites effraya la Perreau ; elle chercha à entrer en accommodement. Elle détacha à Semitte sa mère et une femme Pasdeloup, son amie, pour porter paroles. Elle déclarait se désister de l’appel, si son mari consentait à ce qu’elle se retirât dans un couvent de son choix, où il l’entretiendrait honnêtement. Semitte consentit, mais par un simple consentement verbal. Ce n’était pas assez ; il fallait se procurer un consentement juridique. Les conseils de la Perreau ne se dissimulaient pas qu’elle serait condamnée définitivement, que le mari aurait le choix du couvent, et que, dans l’état d’irritation où on l’avait jeté, il ne manquerait pas d’aller au bout de sa vengeance. Gabrielle se voyait donc enfermée dans un couvent choisi parmi les moins agréables, et, après deux ans, rasée et confinée pour toute sa vie.

Aussi fit-elle, en apparence, toutes ses soumissions. Par un acte notarié, en date du 16 mars 1693, elle se désista purement et simplement de son appel et reconnut que le billet produit par elle n’avait été qu’un pur badinage, et qu’elle avait déclaré mensongèrement à son mari l’avoir brûlé.

Mais tout cela n’allait qu’à gagner du temps ; Gabrielle espérait tirer de ces pourparlers quelque entrevue, où, connaissant la faiblesse de Semitte et le pouvoir de sa beauté, elle se sentait assurée de désarmer son mari. Une réconciliation prouvée par témoins suffirait à former contre Semitte une fin de non-recevoir invincible, qui la mettrait à l’abri des poursuites. Mais Semitte ne tomba pas dans le piège, et ne se laissa voir que par procureur. Gabrielle, alors, imagina une ruse passablement romanesque. La Pasdeloup attirerait Semitte chez elle, sous un prétexte ; Gabrielle, cachée dans une des chambres, se montrerait tout à coup, se jetterait dans les bras de son mari, lui demanderait pardon, l’étourdirait de baisers, de larmes, l’enivrerait de tendresses, et l’entraînerait sur un lit de repos. Une fois là, retenant son mari d’une main, elle tirerait de l’autre le cordon d’une sonnette, dont le signal ferait accourir un Commissaire aposté, qui, suivi de témoins, dresserait procès-verbal de cette scène touchante de pardon et d’amour conjugal ; toute une aimable coquinerie, qu’on dirait traduite de Boccace ou empruntée à La Fontaine.

La Pasdeloup devait avoir cinquante pistoles pour sa peine, si la machination réussissait ; mais elle eut peur et refusa son ministère. La Belle Épicière dut se résigner, au moins pour le présent, et elle entra dans le couvent des Bénédictines de la rue des Postes. Mais ce ne fut pas sans avoir protesté secrètement contre son désistement et contre sa déclaration, chez un notaire différent de celui qui avait reçu l’acte du 16 mars.

Semitte fut bientôt averti qu’on se jouait de lui, et il sut, à n’en pas douter, que la clôture de sa femme n’était pas sérieuse. Plus d’un couvent, à cette époque, n’était pour les femmes qu’un asile inviolable pour le seul mari. Goy était admis dans le parloir de la rue des Postes ; il savait même, grâce à ses raisons sonnantes, trouver l’accès d’une petite cour, sur laquelle donnait une fenêtre de la chambre de Gabrielle. Le mari se plaignit vertement de ces facilités ; la supérieure dut resserrer la Perreau, qui éclata en injures et en imprécations.

Cependant Semitte ne s’endormit pas. Il continua ses poursuites, et obtint, le 27 septembre, un Arrêt qui ordonnait l’exécution de la Sentence du 17 février. Admirons, en passant, cette justice boiteuse dont chaque pas semble inutile, s’il n’est doublé d’un pas nouveau.

Il fut donc jugé, le 27 septembre, que Goy et Auger seraient tenus de se présenter aux pieds de la Cour, sinon pris au corps, et que Gabrielle Perreau serait transférée dans les prisons de la Conciergerie.

A peine écrouée, la Belle Epicière usa d’un nouveau moyen dilatoire. Elle rendit plainte des mauvais traitements qu’elle aurait éprouvés pendant sa translation du couvent dans la Conciergerie ; mais elle échoua dans cet incident, qui fut bientôt expédié, et la procédure fut déclarée nulle.

Le 21 octobre, autre requête, par laquelle la Perreau demandait tout simplement à être déchargée de l’accusation, son mari condamné en mille livres de dommages et intérêts et en tous les dépens. En même temps, elle prenait des lettres de rescision contre l’acte de désistement qu’elle avait fait de son appel.

Mais, à quelque temps de là, on la vit tout à coup changer de langage, et, renonçant à des moyens jugés à l’avance, elle avoua sa faute ; mais elle prétendit que son mari avait passé l’éponge sur le passé, et elle se fit fort de prouver que des réconciliations successives avaient désarmé son accusateur.

Il faut dire la raison de cette tactique nouvelle. La Belle Épicière venait de prendre un maître savant en fait de stratégie.

La Conciergerie avait lors pour hôte un personnage fameux par ses aventures juridiques, par son talent, par ses vices, par son impudence. C’était Eustache le Noble. La vie de cet homme singulier va se trouver si intimement liée à celle de la Belle Épicière, qu’il convient de la faire connaître.

Le Noble, baron de Saint-Georges et de Renelière, était issu d’une vieille et honorable famille de robe de la Champagne. Son aïeul avait été Conseiller au Grand-Conseil, et mourut Conseiller d’État ; son père fut Président et Lieutenant général à Troyes ; lui-même, au moment où son nom commença à attirer l’attention publique, était Procureur général au Parlement de Metz. Sa science reconnue, un grand talent de parole, une fortune considérable, au moins en apparence, semblaient lui promettre une des plus grandes positions de la magistrature, quand tout ce bel échafaudage s’écroula subitement. Le faste de son existence, ses folles prodigalités le ruinèrent si bien, qu’il fut forcé de vendre sa charge pour payer ses dettes. Il ne s’en tint pas là, et se précipita de lui-même par un crime jusqu’au fond de l’abîme. Le Lieutenant criminel de Troyes, M. Giraudin, étant mort, le Noble réclama aux héritiers le montant d’une obligation de neuf mille livres,que ce Magistrat lui aurait souscrite. Les héritiers trouvèrent la pièce suspecte, demandèrent des preuves d’un prêt que la situation de fortune de leur parent rendait fort invraisemblable. Le Noble en fournit qui parurent plus suspectes encore, et les héritiers Giraudin arguèrent de faux l’obligation, les actes et les lettres à l’appui. L’affaire fut portée au Châtelet, le Noble décrété de prise de corps, écroué. Ses défenses furent brillantes, énergiques, bruyantes, audacieuses ; il prit à partie son rapporteur, M. Belin. Mais, après une lutte longue et opiniâtre, il fut vaincu, et, par Sentence du 15 juin 1693, déclaré coupable de faux, condamné à l’amende honorable et à un bannissement de neuf ans. Sur son appel, il fut transféré à la Conciergerie.

Lorsque la Belle Épicière fit son entrée dans cette prison, le Noble y régnait par droit de naissance et d’esprit sur la tourbe des voleurs et des filous vulgaires, comme elle-même allait régner par la grâce de sa beauté souveraine et par la célébrité de ses débauches sur le commun des prostituées. Ces deux puissances se virent, s’admirèrent ; car Gabrielle Perreau n’avait pas été renfermée avec les filles de mauvaise vie, et elle avait obtenu ce qu’on appelait alors la pension, c’est-à-dire qu’elle avait sa chambre et la liberté de fréquenter les autres pensionnaires.

Ce qu’était alors la Belle Épicière, nous avons cherché à le décrire ; mais ce qu’on ne saurait faire voir par des paroles, c’est le contraste piquant d’une beauté opulente et sensuelle avec les grâces juvéniles de traits fins et délicats, sur qui ni la maternité ni les désordres n’avaient imprimé leurs traces ; c’est le ragoût d’une nature puissamment libertine dissimulée sous l’expression de la naïveté et de l’innocence.

Quant à le Noble, il était de grande taille, admirablement fait et proportionné ; sa démarche était majestueuse, sa jambe des mieux tournées, et, malgré ses cinquante ans accomplis, sa figure aimable, ses yeux vils, sa parole agréable et persuasive, en faisaient un cavalier accompli.

Ces deux héros du vice hors de pair se comprirent, se plurent, et bientôt se prirent l’un pour l’autre d’une passion véritable. Le Noble devint le conseil d’abord, puis l’amant de Gabrielle, qui, dans les derniers jours de septembre 1693, devint grosse. Cette fécondité intempestive condamnait irrévocablement la femme de Semitte ; le Noble le lui fit sentir, et lui remontra qu’il fallait changer d’attitude, ne plus s’obstiner à nier des faits surabondamment prouvés, et supposer que, depuis la Sentence du Châtelet, une réconciliation était intervenue entre elle et Semitte, qui annulait les effets de la poursuite. Gabrielle tenta donc d’obtenir un jugement sur sa requête, demandant qu’il lui fût permis de faire preuve des faits de réconciliation articulés, et de se retirer pour cet effet chez ses parents ou dans une communauté religieuse.

Cette nouvelle attaque fut d’abord victorieusement repoussée par Semitte.

Le temps pressait cependant, et le moment s’approchait où Gabrielle allait accoucher publiquement à la Conciergerie, à la grande joie du public et pour l’édification des Juges, quand, de fortune, M. le Rapporteur le Nain vint visiter les prisonniers. La Boursier, femme du concierge, gagnée par les pistoles de Goy, qui finançait toujours, bien que son règne fût passe, présenta au Magistrat la trop célèbre Épicière. Gabrielle n’en demandait pas plus. Aussitôt qu’elle eut vu M. le Nain, cette belle Madeleine, les cheveux ruisselant sur d’admirables épaules, les yeux si tendres tout chargés de larmes qui les rendaient plus tendres encore, se jeta aux pieds du Rapporteur, pressa ses genoux, le suppliant, avec les sanglots les plus touchants, de la faire juger, prenant Dieu à témoin qu’elle était réconciliée avec son mari.

Pour être magistrat, on n’en est pas moins homme. M. le Nain ne put résister à ces yeux, les plus beaux du monde, à ces étreintes, à ces prières : il promit de faire son Rapport, il le fit. La Perreau fut interrogée sur la sellette, et, par Arrêt du 1 5 juillet 1694, obtint de se retirer dans un couvent ou dans la maison paternelle, et de faire, dans trois mois, preuve de sa réconciliation. Pour obtenir l’alternative, Gabrielle avait eu soin d’insinuer qu’après la triste célébrité que son mari lui avait faite, elle trouverait difficilement une maison religieuse pour la recevoir. Mais Semitte, qui tenait la clôture nécessaire, sut obtenir de la supérieure de Notre-Dame-de-Liesse son consentement à recevoir Gabrielle, et, dès lors, put protester victorieusement contre l’alternative et forcer sa femme à entrer au couvent. Elle y fut traduite vers la fin de juillet.

Voilà le Noble désappointé ; car il est inutile d’ajouter qu’il avait conduit toute cette procédure. Toutefois, il avait gagné de substituer pour les couches de sa maîtresse le secret du couvent à la publicité de la Conciergerie. Il corrompit une fois encore la Boursier, et celle-ci s’aboucha avec une femme Gauthier, matrone peu scrupuleuse, dont la fille était prisonnière à la Conciergerie. Cette sage-femme se fit admettre comme pensionnaire à Notre-Dame-de-Liesse, et se tint prête à délivrer Gabrielle. Restait à faire disparaître le fruit de cet accouchement clandestin. Voici ce qu’imagina le Noble.

Une certaine Catherine le Febvre, femme d’un sieur Passy, et cousine germaine de la Perreau, fut avertie de venir prendre l’enfant, dès que la Perreau serait délivrée. On convint de pendre, comme signal, un bâton à une des fenêtres extérieures du couvent. A partir du commencement de septembre, la Passy vint, tous les jours, voir si le signal paraissait. Enfin, le 14 septembre 1694, le bâton fut pendu, et la Passy se présenta au parloir, demandant à voir une pensionnaire du nom de Pindek, mise à l’avance dans le complot. La Pindek vint au parloir, portant l’enfant dans un paquet de hardes, et comme on n’avait aucune raison pour la surveiller, le passa facilement par le tour à la Passy.

Telle était la confiance de le Noble dans le succès des mesures qu’il avait prises, que, le 6 octobre, c’est-à-dire une vingtaine de jours après l’accouchement, avec cette sublime impudence qui le caractérisait, il fit présenter par la Perreau une requête à la Cour où elle demandait qu’on vérifiât par les voies ordinaires la fausseté de sa grossesse pour le cas où son mari voudrait soutenir les bruits qui couraient à ce sujet, et dont elle l’accusait d’être l’auteur. Gabrielle traitait ces imputations de grossesse comme de punissables impostures, et se prétendant exposée, dans le couvent de Liesse, à des sévices multipliés, elle demandait à se retirer soit chez ses parents, soit dans un autre couvent à son choix, nonobstant « une réparation à l’injure atroce d’une si fausse diffamation. »

La requête disait vrai en un point : Semitte avait eu vent du nouvel adultère et de ses suites ; la femme de le Noble, délaissée, maltraitée, chassée par ce misérable, avait ébruité ses relations illicites par une plainte portée devant le Lieutenant criminel. Les rumeurs de prison et de couvent avaient fait le reste. Aussi, Semitte avait-il fortement averti la dame de Bretignières, prieure de Liesse, et il eût réussi, sans doute, à prévenir le mystère de l’accouchement sans la ruse habilement ourdie parla Gauthier, la Pindek et la Passy. Mais devant une telle assurance, Semitte dut être prudent, il ne voulut pas affirmer, et se retrancha à dire que le bruit de cette grossesse était grand, mais qu’il ne l’avait ni propagé, ni confirmé.

Sur cette hésitation, la Perreau triompha et obtint, le 21 octobre, un Arrêt qui l’autorisait à passer de Notre-Dame-de-Liesse aux Bénédictines de la rue des Postes, les parties mises hors de Cour sur la demande en réparation.

Une fois l’enfant disparu, la trace effacée, au moins le croyait-on, ce fut un bien autre bruit. Le Noble publia, coup sur coup, sous le nom de sa maîtresse, des Mémoires qui amusèrent tout Paris, libelles étourdissants d’effronterie, où le mensonge et la calomnie, l’hypocrisie et le cynisme se disputent la place. C’était une lettre écrite à la prieure de Liesse par un soi-disant religieux bénédictin à sa très-chère sœur en Jésus-Christ, où l’on blâmait la noire diffamation faite de sa pensionnaire. « Quel crime n’avez-vous point commis, ma très-chère sœur, écrivait le faux bénédictin, puisqu’il est certain que cette femme n’était point grosse,… que c’est là une calomnie infernale, une imposture diabolique… Je gémis, ma chère sœur, mes entrailles frémissent et se déchirent, lorsque je jette la vue sur l’état déplorable de votre conscience… »

C’était une lettre adressée par Mademoiselle Semitte à son mari, où Gabrielle jouait pieusement le martyre. Le Noble la faisait ainsi parler : « Quelque obstination que vous ayez à me persécuter, je ne puis, mon cher époux, oublier cette union sacrée qui nous lie, et dont je cherche à resserrer les nœuds autant que vous agissez pour les rompre. »

Après de douces plaintes d’agneau égorgé, la Perreau faisait voir à Semitte, dans le dernier Arrêt du Parlement, une condamnation de ces persécutions imméritées qu’elle prétendait avoir subies, et une invitation à une réconciliation nouvelle, sincère et durable. « Il ne tiendra qu’à vous, mon cher et bien-aimé mari, je vous en conjure, les larmes aux yeux, ordonnez-moi tout ce qu’il vous plaira ; j’y satisferai, pourvu que votre honneur, le mien et celui de votre fille soient à couvert… Je vous demande la paix. Accordez-la à une femme qui, malgré votre rigueur pour elle, vivra, mon très-cher époux, votre très-humble, très-affectionnée et très-soumise servante et fidèle Marie-Gabrielle Perreau. »

Il est vrai qu’à la suite de cette lettre onctueuse, le Noble faisait du mari trompé la plus ridicule des peintures. Il mettait dans la bouche de la Perreau, avec plus de verve que d’habileté, l’écho des rumeurs de la ville. Il lui faisait raconter qu’Audiger, procureur de son mari, s’excusant auprès de quelques personnes qui l’avaient longtemps attendu, leur avait dit : « Pardon, Messieurs, je tenais ma bête par les cornes ; je ne pouvais quitter. Je viens d’avec ce cocu de Semitte chez ses Juges. »

Tout ce beau bruit fut bientôt suivi d’un incident nouveau. Un matin, le 4 décembre 1694, Gabrielle disparut. Dans ce couvent si bien gardé des Bénédictines, la grande porte s’était trouvée ouverte, et la Belle Épicière avait enfilé la venelle, escortée par son beau-frère, un certain Joseph Alix, par Passy, le mari de la Catherine, et par dix hommes armes, tout prêts à charger qui voudrait s’opposer à sa fuite. On va croire qu’elle chercha à se faire oublier : point. Le premier usage qu’elle fit de sa liberté fut de combiner une intrigue nouvelle.

Semitte habitait, dans le cloître Sainte-Opportune, une maison dont le rez-de chaussée était occupé en partie par le pâtissier Buguet. Pâtissier et épicier avaient chacun leur chambre au premier étage, contiguës toutes deux et dont les portes se touchaient. La Passy fut détachée à Buguet, lui proposa cet innocent stratagème. La Belle Épicière s’introduirait secrètement chez lui, pendant la nuit. Le matin, Semitte une fois descendu à son magasin, elle entrerait, à l’aide d’une fausse clef, dans sa chambre, et se mettrait au lit. Alors, un complice, feignant d’être poursuivi par des archers apostés, se jetterait tumultueusement avec eux dans la maison. On irait quérir le Commissaire, et, sous prétexte de perquisition, on ferait ouvrir la chambre de Semitte, où l’on trouverait, dans le simple appareil d’une beauté attardée dans le lit conjugal, la Gabrielle, qui dirait avoir passé la nuit avec le cher époux.

L’intrigue était en bonne voie, quand, par bonheur, le menacé Semitte apprit d’un de ses voisins qu’on avait aperçu sa femme se glissant, sur les dix heures du soir, chez le pâtissier Buguet. Semitte flaira un nouveau piège, et courut chez le Commissaire du quartier, le prévint, se tint sur la défensive, s’entourant de ses garçons comme d’autant de gardes du corps. Le projet était éventé, la Perreau ne reparut plus.

Le mari, cependant, avait obtenu permission d’informer de l’évasion de sa femme, et, sur l’information, l’avait fait décréter de prise de corps. Le beau-frère Alix et Charles Passy furent décrétés d’ajournement personnel.

Cette procédure effraya la Perreau, qui prit le parti de quitter pour un temps la place ; elle chercha un asile dans la Flandre wallonne, à Tournay. Passy la conduisit dans cette ville, où le Noble avait des accointances. Recommandée par son amant à plusieurs officiers de la garnison, elle ne tarda pas à traîner après soi tout un bataillon d’amants enivrés de sa beauté singulière. Elle faisait profession apparente de vendre les ouvrages de le Noble, mais personne n’ignorait qu’elle vendait ses faveurs un bien meilleur prix que les Mémoires, les Libelles ou les Traités du Procureur général déchu ; car le Noble se piquait d’écrire dans tous les genres, le badin comme le sévère, de trousser un poëme burlesque comme de compiler une dissertation historique ou théologique. La Perreau colportait par les casernes l’Histoire de l’établissement de la République de Hollande et la Lettre à M. Canelle, pamphlet dirigé contre le malheureux Semitte ; un Traité de la monnaie de Metz et les Requêtes au Parlement de Paris pour mademoiselle Semitte ; une Dissertation chronologique de la naissance de Jésus-Christ, avec le Bouclier de la France, contenant les sentiments de Gerson et des canonistes touchant les différends des Papes et des Rois de France, et le Gingembrier Thémiste, libelle où l’épicier du cloître Sainte-Opportune était affublé des noms de Marquis de la Croix Gingembre, de muscadier Actéon, de Foucanelle et de Cornificius. Des deux littératures, on devine celle qui avait le plus de succès auprès des suivants de la Belle Épicière.

Au mois d’avril 1695, le Noble réussit à s’évader de la Conciergerie. Il faut bien se rappeler, pour comprendre ces facilités qui nous étonnent, ce qu’était alors une prison, combien dure aux petits et aux pauvres, nourris par les hasards de la charité, exposés aux brutalités des concierges et des guichetiers, combien douce aux riches et aux intrigants habiles, qui savaient y vivre à l’aise et souvent en sortir par or ou par violence.

Une fois hors, le Noble rappela de Flandre sa digne compagne. Ils se tinrent longtemps cachés dans le logement de Passy, rue du Coq. De là, ils allèrent loger rue Saint-Joseph, dans la maison du logeur d’Auvergne, et s’y donnèrent pour mari et femme, monsieur et mademoiselle de l’Isle. Une fausse alerte les en fit déguerpir, et ils allèrent loger chez la Robelin, dans la rue de la Lune, sous le nom de monsieur et mademoiselle des Noyers.

Le 24 août 1696, la Perreau accoucha d’une fille. Les couches faites, le couple vagabond transporta ses pénates dans la rue du Bout-du-Monde, chez Cuvier. Ils y demeurèrent jusqu’au carnaval de 1697, sous le nom de monsieur et madame le Brun des Bois.

Enfin, le mois d’avril 1697 vit un nouvel incident de cette épopée de bohèmes. Le Noble fut appréhendé au corps et réintégré à la Conciergerie. Il envoya Gabrielle à Lyon, où elle recommença ses fredaines de Tournay.

Semitte, cependant, s’épuisait, mais en vain, à découvrir les fuyards. Le 8 mars 1697, il avait obtenu un Arrêt ordonnant que sa femme serait enfermée au Refuge ; mais les mouches mises sur les traces des deux amants les manquaient toujours d’une heure ou d’un logis. Le Noble arrêté, Semitte respira un peu ; car il avait vraiment peur de cet homme, de ses ruses inépuisables et des pièges qu’il pouvait lui tendre. Que devint-il donc quand il apprit que le Noble, ce cauchemar de son existence, traînait librement et insolemment ses talons sur le pavé de Paris ?

Voici ce qui était arrivé. Par singulière diligence de la Justice, le Noble, condamné par contumace pour les faux Giraudin, n’avait pu réussir à retarder que de onze mois l’Arrêt définitif, qui, le 24 mars 1698, le condamna, définitivement cette fois, à neuf ans de bannissement et à faire amende honorable en chambre du Châtelet, amende sèche, toutefois, c’est-à-dire sans la présence du bourreau et sans torche. Mais, soit que l’ancien Procureur général eût su faire mouvoir quelques ressorts cachés, soit que des Magistrats crussent un ancien confrère suffisamment puni par ce grand déshonneur public, le Noble obtint des lettres de rappel de ban, à la condition de n’exercer plus aucune charge de judicature.

À peine libre, le Noble ne pensa qu’à se réunir à la Belle Épicière. Elle faisait alors les délices des courtauds de boutique de Lyon ; au premier avis, elle revint à Paris. Depuis le 28 mars, son amant l’attendait, prêt à continuer avec elle cette existence de galériens de la débauche dont il est difficile d’apprécier exactement les charmes.

À partir de ce moment, en effet, ils roulèrent de taudis en taudis, de gargote en gargote, jusqu’à ce que, le 6 octobre 1698, Semitte réussit à faire arrêter sa fugitive chez la logeuse Coquelin, rue du Foin, où elle avait pris le nom de Mlle des Tournelles. Fort de l’Arrêt du 8 mars 1697, Semitte fit conduire la donzelle à la Salpêtrière, sous grosse escorte, et bien lui en prit, car le preux le Noble attendait sa dame sur le chemin de l’Hôpital général avec quelques gaillards bien armés. Mais la vue d’une douzaine d’archers accompagnant l’huissier qui conduisait la Belle Épicière, donna à réfléchir aux ravisseurs.

Gabrielle ne resta pas longtemps à la Salpêtrière. Sur la requête qu’elle présenta pour purger sa contumace, elle fut conduite à la Conciergerie. Semitte, cependant, obtenait un nouvel Arrêt qui lui permettait d’informer des dernières débauches de sa femme et qui décrétait le Noble de prise de corps.

A peine la Belle Épicière fut-elle écrouée à la Conciergerie, qu’il lui fut impossible de dissimuler une grossesse nouvelle. Semitte, averti à temps cette fois, demanda et obtint, le 4 avril 1699, un Arrêt ordonnant que l’enfant dont elle allait être mère, fût baptisé à Saint-Barthélemy, paroisse de la Conciergerie, avec défense d’inscrire le nom du père sur le registre. Gabrielle accoucha en effet, le 7 du même mois, d’une fille qui fut baptisée sous le nom d’Anne-Catherine.

Le Noble, lui, se cachait, et si bien, que les mouches les plus adroites ne pouvaient parvenir à le dépister. Et cependant il inondait Paris de ses factums, de ses Mémoires, de ses libelles. On vendait tout cela sous le manteau ; on s’en régalait dans les ruelles du plus grand monde. Les plaisanteries dont le Noble assaillait l’infortuné mari, qui soulèveraient aujourd’hui le dégoût général, étaient accueillies par les rires des plus honnêtes gens. On s’arrachait les Quatre Fils Aymon, ou les Enfans trouvés ; qui contient de merveilleuses réflexions sur la sage conduite du fameux Cornificius, et comment, à force de remuer la corne d’abondance, dont il est authentiquement pourvu, il a eu le bonheur d’en faire sortir deux jolies petites nymphes qui lui ressemblent comme deux gouttes d’eau. Pour mieux apprécier ces turpitudes que goûtaient si fort nos pères, il est bon de dire que, pour dérouter l’information commencée sur ses désordres passés, le Noble essayait, dans ces pamphlets au gros sel et dans des Mémoires plus sérieux, mais encore plus infâmes, de mettre au compte de Semitte les enfants issus de l’adultère.

La Police avait aisément retrouvé les traces des deux enfants dissimulés par Gabrielle Perreau. Le fils, né le 14 septembre 1694, avait été, par les soins de Passy, qui servit de parrain avec la Tachon, nièce du concierge Boursier, baptisé sous le nom de chevalier de Saint-Georges. Le Noble avait payé les mois de nourrice pendant son séjour à la Conciergerie.

La fille, née le 24 août 1696, avait été baptisée sous les noms de Catherine-Louise, fille d’Eustache le Gentilhomme, écuyer, sieur des Noyers, et de Marie le Brun, sa femme. La Passy l’avait tenue sur les fonts avec le chirurgien Castel. Mise en nourrice à Villevaudé, elle avait été depuis reprise par Gabrielle et exposée par la Passy.

Croira-t-on que, malgré ces découvertes, malgré la notoriété de ses relations adultères avec la Belle Épicière, malgré la clandestinité de ces accouchements, le Noble, dans les Mémoires fournis pour Gabrielle Perreau, eut le front d’imputer à Semitte ces paternités de rencontre, en supposant, pour expliquer chacune des grossesses, des réconciliations imaginaires entre les époux ? Il libella, pour sa concubine, une requête en date du 20 juin 1699, dans laquelle la Perreau demandait « d’être reçue opposante à l’Arrêt qui avait fait défense d’inscrire sur les registres baptismaux le nom de la fille née le 7 avril précédent ; en conséquence, qu’il plût à la Cour maintenir et garder dans leur état, nom et qualité, ladite Anne-Catherine, et une autre fille nommée Catherine-Louise, née le 24 août 1696, comme vraies et légitimes filles de Louis Semitte et de Gabrielle Perreau, sa femme. »

À l’appui de celte requête, le Noble arguait, avec un redoublement de calomnies, des débauches prétendues de Semitte, qu’il représentait comme une sorte de fou, partagé entre le libertinage et la jalousie, revenant à sa femme aux époques nécessaires pour justifier les grossesses clandestines, la quittant ensuite et la poursuivant d’une haine sans motif au travers de ces réconciliations.

Je me suis désistée de l’appel de la Sentence qui m’a frappée, disait Gabrielle Perreau dans un Mémoire publié par le Noble, à condition que mon mari consentirait à m’entretenir dans un couvent le reste de mes jours. Il y a eu contrat entre nous, contrat verbal, il est vrai, mais dont l’exécution fait foi. C’est là une première réconciliation confirmée par les visites faites au couvent par Semitte et les baisers donnés au travers de la grille. Trois autres réconciliations ont eu lieu, et ainsi, en 1693, en 1695 et en 1698, notamment, pendant les intervalles lucides de sa jalousie, Semitte a eu chez la Pasdeloup, chez la Guérin, chez Alix, des entrevues intimes avec moi. Comment donc pourrait-il détruire l’état de mes enfants, alors que ses approches sont sinon prouvées, du moins possibles ? Il n’est pas impuissant et il a pu approcher de sa femme : il est donc le père que veut la Loi. Le père est celui que nous montre le mariage, et cette maxime salutaire est la base même de l’état des citoyens. Libre au mari de soupçonner qu’il n’est pas le père des enfants dont sa femme est accouchée : la Loi le croit pour lui et le délivre de tout examen et de tout scrupule.

L’adultère de la mère constant, avoué, n’est pas même un obstacle à la légitimité de l’enfant : un Arrêt du 26 janvier 1664 a déclaré légitime le fils du sieur Boizy, alors que sa femme, avouant l’adultère, déclarait elle-même n’être point grosse de son mari, alors qu’elle accouchait onze mois après l’avoir quitté. Mais il n’y avait à la paternité du mari ni l’impossibilité naturelle de l’impuissance, ni l’impossibilité physique d’une absence telle, qu’elle rendit le rapprochement inacceptable. L’Arrêt de 1664 fut conforme aux conclusions de l’Avocat général Talon.

L’avocat de Semitte n’eut pas de peine à dévoiler ces mensonges et à renverser ces sophismes. C’était François-Pierre Gillet, avocat distingué du barreau de Lyon, reçu avocat au Parlement de Paris en 1674, où il se fit une réputation par ses plaidoyers solides, un peu trop chargés d’érudition, mais écrits en très-bon style.

Il repoussa avec indignation ces allégations de débauches, ces réconciliations prétendues, dont on n’essayait pas même de fournir les preuves. Il rappela que la Perreau avait d’abord espéré dissimuler aux yeux de son mari et de la Justice la naissance du fils venu au monde dans le couvent de Liesse le 16 septembre 1694. C’est pour cela qu’elle n’en avait pas parlé, qu’elle avait même juridiquement démenti le fait de sa grossesse. Or, si cet enfant avait été, comme elle le prétend aujourd’hui, le gage d’une heureuse réconcilation, ne se serait-elle pas, au contraire, empressée d’annoncer sa naissance prochaine ?

M. Gillet produisit des témoignages nombreux, ceux entre autres de la Pasdeloup, de la dame de Bretignières, de plusieurs religieuses, de quelques détenues, prouvant que Semitte, à chaque tentative de réconciliation, avait opposé une résistance invincible. « Que je n’entende plus parler de cette misérable, » répondait l’honnête homme aux sœurs qui lui disaient : « Allons, embrassez votre femme ! »

Mais les faits allégués fussent-ils vrais, ajouta M. Gillet, qu’ils n’établiraient pas qu’il y ait eu pardon accordé par Semitte. Lorsque le mari a poursuivi sa femme comme adultère et obtenu condamnation, la preuve de la réconciliation ne résulte pas d’une simple manifestation de volonté ; il y faut un acte réel, le retour actuel dans la maison. On ne juge pas que le mari ait pardonné, s’il n’a reçu et ramené chez lui sa femme en cette qualité. C’est sur ce principe que l’ancienne coutume de Bretagne a décidé que le mari est présumé avoir pardonné toutes les fautes et les folies de sa femme, s’il la ramène chez lui.

Ce n’est pas à dire que la femme ne serait pas écoutée si, sans avoir été ramenée dans la maison, elle prouvait les approches et les familiarités du mari, car il est telle femme qui saura si bien prendre ses avantages, qu’elle le conduira au point décisif de la réconciliation ; mais la preuve de cette espèce de pardon ne se présume pas sur des conversations, pas même sur des paroles d’amitié ou sur des commencements de caresses réciproques.

Ici, il n’y a eu aucun pardon accordé. Et ne voit-on pas, s’écria M. Gillet, que tout crie la paternité adultère de Semitte ! Ce fils, né à Liesse, comment le nomme-t-on ? Le chevalier de Saint-Georges, et Saint-Georges est le nom d’une baronnie qui a appartenu à le Noble. Catherine-Louise, le second enfant, est déclarée fille d’Eustache le Gentilhomme, sieur des Noyers. Qui ne reconnaîtrait dans ces noms Eustache le Noble, auteur du poème burlesque si connu, intitulé : L’Allée de la seringue, ou les Noyers ?

Et à qui persuadera-t-on que le Noble et Gabrielle Perreau, se cachant de logis en logis, sous les noms des époux de l’Isle, des Noyers, le Brun des Bois, des Tournelles, aient vécu ensemble dans la chasteté la plus exemplaire ? Ce serait trop présumer de la crédulité des Juges, alors qu’il s’agissait de la maîtresse de Goy et d’Auger, de la prostituée de Lyon et de Tournay ? N’avait-on pas d’ailleurs les témoignages de tous ses logeurs ? Le Noble et la Perreau n avaient-ils pas toujours partagé la même chambre, le même lit ? N’avait-on pas vu le Noble se levant pour aller ouvrir aux visiteurs, pieds nus et en chemise, et se remettant au lit à côté de sa prétendue femme ? Lorsque la Perreau était accouchée de sa fille Catherine-Louise, craignant d’être blessée, elle avait fait venir la sage-femme, et, comme celle-ci ne pouvait s’empêcher de s’étonner de l’immodestie avec laquelle la Perreau se découvrait devant elle : « Je vois bien, avait dit la Perreau, que vous n’avez pas coutume de voir des femmes de qualité. » N’était-ce pas là un accablant témoignage, celui de cette sage-femme à qui le Noble se présentait comme le père ?

M. Gillet ne se contenta pas de prouver patiemment, minutieusement, les faits qui n’étaient douteux pour personne ; il discuta encore avec un grand étalage d’érudition inutile, avec force textes de du Moulin et de Guy Coquille, le sophisme avancé par le Noble. Il montra que si le mari doit, en thèse générale, être réputé père des enfants de sa femme, il est cependant des exceptions à cette règle. Si la Loi invoquée, dit-il, était tellement générale qu’elle ne pût être restreinte par des exceptions, elle ouvrirait une vaste carrière à la débauche des femmes. La règle is pater est est soumise à deux principes : le premier, c’est qu’encore qu’elle soit fondée sur une présomption de droit, il y a néanmoins des cas ou l’on admet la preuve contraire ; le second, que la femme condamnée pour adultère perd tous les droits du mariage, « en sorte qu’il ne reste plus entre elle et son mari que le lien du sacrement, en dehors duquel, quant aux effets civils, ils ne sont plus mari et femme. »

Or, sur le premier point, les exceptions établies à la règle is pater est, la Loi a prévu le cas d’absence, le cas d’impuissance, et le cas plus vague d’impossibilité matérielle : si fingamus abfuisse maritum, si generare non possit, si constet non concubuisse.

Sur le second point, la perte des droits par l’adultère, il est certain que tous les effets civils du mariage sont anéantis pour la femme par l’adultère : elle perd sa dot, son douaire, sa part de communauté, ses droits même de société maritale, de cohabitation, de rapprochement conjugal. La règle is pater est étant une prérogative et un privilège du mariage, elle perd ce privilège, comme les autres ; et l’adultère ayant détruit la présomption établie en faveur de la paternité, cette présomption, qui est fondée sur la vraisemblance, disparaît en même temps. S’il ne faut pas écouter, comme dit la Loi, celui qui ayant toujours vécu avec sa femme, assiduè moratus, ne voudrait pas reconnaître l’enfant dont elle accouche dans la maison, c’est précisément la raison de décider que la cohabitation, la vie commune sont nécessaires pour justifier les effets de la règle is pater est.

Or, si la demeure séparée suffirait pour combattre la présomption de droit, alors que la société conjugale continue d’exister, que sera-ce ici où nous avons un mariage dissous, une séparation, une réclusion ; une séparation non pas volontaire, mais forcée, légale ?

Quant à l’Arrêt de 1664, il ne prouve qu’une chose, à savoir que la vérité du fait doit être cherchée avant tout, en dehors des présomptions légales. Or, malgré les déclarations de la femme injurieuses pour le mari, celui-ci avait pu être le père, ayant cohabité avec la femme au temps de la conception ; et, d’ailleurs, il ne s’était pas plaint et le procès n’avait été soulevé qu’après sa mort.

C’est ainsi que Coquille dit que les enfants nés durant le mariage en la maison du mari, sont réputés légitimes, bien que, par après, la femme soit convaincue et condamnée d’adultère.

La conclusion légale de M. Gillet peut être formulée ainsi : La femme condamnée pour adultère étant retombée dans le droit commun, ce n’est plus par la présomption de droit, ce n’est plus par la règle is pater est, qu’il faut juger de l’état des enfants nés et conçus depuis la condamnation ; il en faut juger, comme on juge de l’état des enfants dont le père est incertain. La règle, alors, est tout entière dans les faits, les circonstances, les habitudes.

Au moyen de cette règle, comment admettre la paternité de Semitte ?

Le Noble répliqua, opposa, sous le nom de Gabrielle Perreau, des arguties misérables et d’impudents mensonges aux faits incontestables et aux arguments solides exposés par M. Gillet. Entre temps, il faisait présenter au Roi des placets anonymes, dans lesquels il accusait Semitte d’inceste, de suppression de part, de parricide, même, on aura peine à le croire, du crime de lèse-majesté.

Toutes ces infamies, dont on s’explique difficilement la longue impunité, vinrent enfin se briser contre un Jugement en dernier ressort.

L’Arrêt définitif, en date du 1er décembre 1701, faisant droit sur le tout, et spécialement sur l’appel à minima, mit à néant Appellations et Sentences, et, en ce qui concernait la Perreau, la « condamna d’être renfermée dans la maison de force de la Salpêtrière de l’Hôpital général de cette ville de Paris pendant deux ans, devant lesquels ledit Semitte la pourra voir et reprendre, si bon lui semble ; sinon, ledit temps passé, sera ladite Perreau rasée et gardée dans ladite maison de force le reste de ses jours. » Il déclara adultérins et illégitimes les trois enfants de la Perreau, confirmant la disposition de la Sentence qui avait adjugé à Marie-Gabrielle Semitte la dot de sa mère et le profit des conventions matrimoniales. Quant aux sieurs le Noble, Goy et Auger, ils furent bannis chacun pour trois ans des Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, défenses faites à eux de rompre leurs bans ni de hanter la Perreau sous plus grandes peines ; tous trois condamnés en cinquante livres d’amende envers la Cour, et le Noble, spécialement, à se charger des trois enfants, à les faire nourrir, entretenir et élever en la Religion catholique, apostolique et romaine jusqu’à ce qu’ils fussent en âge de gagner leur vie, ce dont il serait tenu de rapporter certificat au Procureur général de trois mois en trois mois ; Castel, Alix, Passy, etc., hors de Cour et de Procès.

Ainsi finit cette longue odyssée des deux adultères. Gabrielle Perreau fut enfermée à la Salpêtrière, dont Semitte n’eut garde de la tirer. Elle y mourut, en édifiant le monde par son repentir.

Eustache le Noble revint bientôt à Paris, où son séjour fut toléré même avant la fin de son bannissement. Il mourut en 1711, à soixante-huit ans, sans avoir changé de conduite. Dissipateur et débauché jusque dans sa vieillesse, il finit misérablement, après avoir fait gagner plus de cent mille écus aux libraires, et fut enterré par la charité de la paroisse de Saint-Séverin.

Pendant ses dernières années, il subsistait des bontés du Lieutenant de police d’Argenson, qui lui envoyait un louis d’or tous les dimanches.

Pour qu’on n’aille pas penser que nous avons surfait l’homme d’esprit dans ce mauvais sujet fameux, voici ce qu’en dit un fin critique, Bayle, dans ses Pensées diverses sur les Comètes :

« Eustache le Noble a infiniment d’esprit et beaucoup de lecture. Il connaît l’ancienne et la nouvelle philosophie. Cependant il se vante d’avoir fait beaucoup d’horoscopes qui ont réussi et il s’attache avec soin à maintenir le crédit de l’astrologie judiciaire. »

Ce dernier trait n’achève-t-il pas de peindre le héros bizarre du procès de la Belle Épicière ?

On vient de voir, dans cette cause, s’introduire à côté du débat sur la paternité légale, la question curieuse et assurément grave de la réconciliation après l’adultère puni.

Les rapports intimes survenus entre époux, postérieurement à un jugement de séparation prononcé contre la femme pour cause d’adultère, peuvent-ils être considérés comme opérant cette reprise de la femme que les sentences d’adultère réservaient, on l’a vu, au bon plaisir du mari ?

La question est un moment soulevée dans la cause de la Belle Épicière, puis abandonnée faute de bases. Mais un Arrêt de 1859 l’a résolue, interprétant la loi de 1804 qui s’était contentée de prononcer le mot reprendre, sans le définir. L’espèce est bizarre, la solution intéressante.

En 1857, un jugement du tribunal de Reims avait prononcé la séparation entre deux époux Poisson, pour cause d’adultère de la femme, et condamné celle-ci à trois mois de réclusion.

Au cours du délai d’appel, la femme Poisson imagine de faire tomber les effets du jugement en se faisant reprendre par son mari. Elle est belle, elle est adroite ; elle sait se faire voir avec lui en conversation… criminelle.

Mais le mari, qui avait cédé à une surprise des sens, refuse de se laisser entraîner jusqu’à la reprise de la vie commune, de la recevoir chez lui. Alors la femme demande à la Justice sa réintégration au domicile conjugal, soutenant que les effets de la séparation judiciaire ont été détruits par la reprise, dont les rapprochements intimes sont l’expression la plus formelle.

Le tribunal de Reims admet ce système. Appel de Poisson. La deuxième chambre de la Cour impériale de Paris est saisie. La question est nouvelle, la Cour hésite, rend un Arrêt de partage.

Nouveaux débats, sous la présidence de M. le premier Président Devienne, avec adjonction de deux Conseillers nouveaux.

La Cour avait à combler la regrettable lacune que le législateur de 1804 avait laissée dans l’article 309 du Code Napoléon, textuellement reproduit par l’article 337 du Code pénal. Ces articles expriment que le mari restera le maître d’arrêter les effets de la condamnation, en consentant à reprendre sa femme. Il fallait une interprétation de cette vague formule. La Cour la donna précise, lumineuse.

L’avocat du mari, Me Péronne, demanda le sens des mots de notre Loi moderne à la législation romaine. La Novelle 134 de Justinien, parlant des cas où le mari consent à reprendre sa femme après une sentence d’adultère, l’autorise à la recevoir, recipere, si c’est son bon plaisir, dans le délai de deux ans. Pothier (Contrat de mariage, n° 525) emploie les mêmes expressions : « La peine qui est en usage dans notre droit contre la femme convaincue d’adultère, est la réclusion dans un monastère, où son mari peut la voir et la visiter, et, au bout de deux ans, l’en faire sortir pour la reprendre et la recevoir chez lui. »

La recevoir chez lui, c’est là l’explication du mot reprendre ; il faut donc, pour la reprise de la vie commune, une réception solennelle. Le mot de réconciliation, derrière lequel la femme Poisson tentait d’abriter la reprise des rapports intimes, ne se trouve que dans l’article 272, inapplicable à l’espèce, qui dispose pour les cas où la demande en séparation est seulement formée et où la Justice n’a pas encore prononcé. Et, même dans ce cas, la cohabitation conjugale, le fait matériel du rapprochement, n’a, aux yeux de la loi moderne, qu’une importance secondaire dans l’appréciation d’un fait essentiellement moral, la réconciliation.

Si tels sont les principes alors que l’instance n’est pas encore jugée, combien ils doivent être plus rigoureux lorsque la séparation est définitive ! Des relations clandestines, extorquées au caprice irréfléchi des sens, ne sont pas évidemment cette reprise légale que veut la Loi, et que le projet de loi adopté en 1816 par la Chambre des pairs, présenté à la Chambre des députés en 1817, fondait, avec une clarté qui manque à l’article 309, soit sur la déclaration des époux par acte authentique, soit, au moins, sur le rétablissement notoire de l’habitation commune.

Me Gressier, pour la femme Poisson, soutint que la reconstitution de la vie commune était la conséquence légale, obligatoire, du pardon accordé ; que le simple consentement de reprendre suffisait pour faire cesser les effets du jugement, et que, même en l’absence de ce consentement, le signe le plus certain du pardon était la reprise des relations intimes.

Le Ministère public, représenté par M. l’Avocat général Moreau, conclut contre les prétentions de la femme Poisson. Il fut d’avis que des rapprochements clandestins, comme ceux qu’on invoquait, honteux et dégradants pour les deux époux, ne sauraient constituer le rétablissement de la vie commune ni effacer les effets de la séparation. Faire de ces faits de concubinage un titre à l’épouse pour restaurer ses droits, ce serait offenser la majesté de la Loi et placer sous sa protection le cynisme et l’impudicité.

La Cour, adoptant ces principes, ne voulut voir l’abandon formel des droits résultant du jugement de séparation que dans le « rétablissement de la vie commune » et débouta la femme Poisson de sa demande par Arrêt du 5 avril 1859.

En 1701, la décision n’eût pas été certainement la même, et M. Gillet avouait alors que si, sans avoir été ramenée à la maison, Gabrielle Perreau eût pu prouver les approches de son mari, elle eût été écoutée. L’esprit de notre législation moderne n’est-il pas plus moral et plus respectueux pour la sainteté du mariage ?

Armand Fouquier, Causes célèbres de tous les peuples, tome 7. Paris.