Michel Piccoli et Claude Brasseur dans le téléfilm de Marcel Bluwal,

Michel Piccoli et Claude Brasseur dans le téléfilm de Marcel Bluwal,

Dom Juan ou le Festin de Pierre (1965). Cliquer pour agrandir.

Mardi 19/5/2020

En conclusion de l’apéro précédent, Michel avait proposé « le(s) futur(s) antérieur(s) » comme thématique pour celui-ci. Or venant d’apprendre la veille (comme tout le monde sauf Sylvie) la disparition de Michel Piccoli, il avait proposé, dans le rappel de la convocation, « à ceux qui le souhaitent d’évoquer (par exemple) leur film préféré avec Michel Piccoli (ou pourquoi vous n’avez aimé aucun de ses films). »

Sylvie n’ayant appris la triste nouvelle que ce matin-là, elle s’est précipitée sur la riche filmographie de Piccoli. et a constaté qu’elle n’avait sans doute jamais vu une grande partie de ses films tournés alors qu’elle vivait en Israël – ce qui est le cas pour Michel (pour lui : de 1964 à 1979 en Israël, puis de 1979 à 1985 aux États-Unis). Elle en a vu ultérieurement, mais pour bien s’en (re)souvenir, il lui faudrait au moins voir les bandes-annonces. Il y en a tout de même trois qui lui reviennent à l’esprit, le fabuleux La Grande Bouffe dont elle se souvient plutôt bien, Une étrange affaire – à moins que ce ne soit La Confusion des sentiments, aussi étranges l’un que l’autre –, et enfin un troisième dont le titre lui échappe ; en en évoquant le souvenir de l’argument, Jean-Philippe l’identifie : c’est Marie Octobre… tourné à deux reprises, mais sans Michel Piccoli dans la distribution de l’un ou de l’autre… mais les autres acteurs, notamment Danielle Darieux et Serge Reggiani, y étaient vraiment extraordinaires. De son côté, Michel a dit ne s’être pas vraiment souvenu – avant que de parcourir cette longue filmographie – de titres, mais, par contre, avoir gardé une mémoire très claire de la voix si particulière de Piccoli, quelque peu feutrée tout en étant très bien posée. À la vue des noms de ses nombreux films, il n’était plus sûr d’en avoir vu certains ou d’en avoir tellement entendu parler qu’il avait fini par se les « approprier ». Il n’a pu conclure qu’en utilisant le futur antérieur : « Comme ce soir la télévision va en rediffuser, ce n’est qu’après que j’en aurai vus que je pourrai peut-être me ressouvenir de ce que j’avais vu en son temps. »

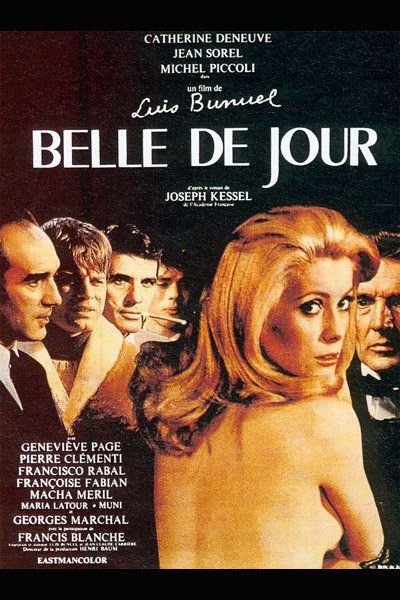

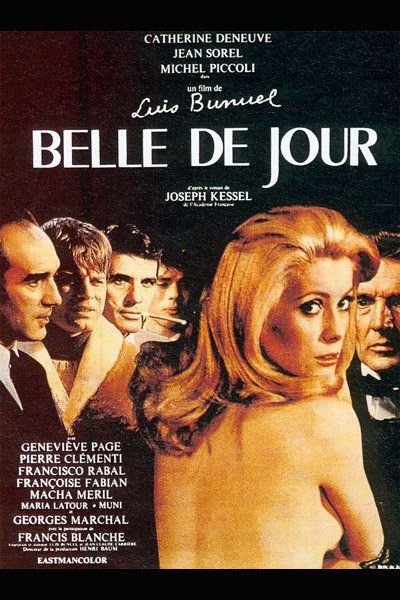

Françoise (P.) a commencé, elle aussi, avec le futur antérieur : « Il aura pu nous faire sourire, rire ou pleurer ; il sera parti forcément trop tôt, comme tous ceux que l’on aime : et quand nous aurons fini de partager sa bibliographie, nous ferons la liste de ses interventions et rencontres théâtrales. », rajoutant qu’avant tout il avait eu une carrière théâtrale extraordinaire : Jouvet, Dullin, Vilar… Quant à ses films, dont elle en a vu beaucoup – Le Mépris (avec Brigitte Bardot), La Voleuse (avec Romy Schneider), l’extraordinaire Belle de jour (avec Catherine Deneuve), Les Choses de la vie (derechef Schneider), Max et les Ferrailleurs (toujours Schneider), Mado, La Passante du Sans-Souci (immense film !), Habemus papam –, pour Piccoli comme pour Noiret, elle a aussi été frappée par leurs voix. Et quels sont les monstres sacrés encore vivants ? Delon, Belmondo, Bardot (à propos de laquelle Michel opine qu’elle est effectivement un sacré monstre), Deneuve, Depardieu et Michel Bouquet… Jean-Philippe trouve que Piccoli était plus étonnant et inattendu que tous les autres – Françoise interjetant qu’aussi d’un niveau intellectuel différent – et qui n’a pas fait de concessions. Françoise a dit ne pas être fana de La Grande Bouffe, à quoi Jean-Philippe interjette qu’il faut absolument voir ce film : et en plus, c’est une métaphore du confinement et de ce que nous venons tous de vivre, c’est une critique de la société de consommation, de l’absurdité de la vie, jouée par de grands acteurs dont les personnages qu’ils incarnent portent leurs (vrais) prénoms : Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli et Philippe Noiret. À quoi se rajoute une musique foraine, répétitive, lancinante.

Françoise (P.) a commencé, elle aussi, avec le futur antérieur : « Il aura pu nous faire sourire, rire ou pleurer ; il sera parti forcément trop tôt, comme tous ceux que l’on aime : et quand nous aurons fini de partager sa bibliographie, nous ferons la liste de ses interventions et rencontres théâtrales. », rajoutant qu’avant tout il avait eu une carrière théâtrale extraordinaire : Jouvet, Dullin, Vilar… Quant à ses films, dont elle en a vu beaucoup – Le Mépris (avec Brigitte Bardot), La Voleuse (avec Romy Schneider), l’extraordinaire Belle de jour (avec Catherine Deneuve), Les Choses de la vie (derechef Schneider), Max et les Ferrailleurs (toujours Schneider), Mado, La Passante du Sans-Souci (immense film !), Habemus papam –, pour Piccoli comme pour Noiret, elle a aussi été frappée par leurs voix. Et quels sont les monstres sacrés encore vivants ? Delon, Belmondo, Bardot (à propos de laquelle Michel opine qu’elle est effectivement un sacré monstre), Deneuve, Depardieu et Michel Bouquet… Jean-Philippe trouve que Piccoli était plus étonnant et inattendu que tous les autres – Françoise interjetant qu’aussi d’un niveau intellectuel différent – et qui n’a pas fait de concessions. Françoise a dit ne pas être fana de La Grande Bouffe, à quoi Jean-Philippe interjette qu’il faut absolument voir ce film : et en plus, c’est une métaphore du confinement et de ce que nous venons tous de vivre, c’est une critique de la société de consommation, de l’absurdité de la vie, jouée par de grands acteurs dont les personnages qu’ils incarnent portent leurs (vrais) prénoms : Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli et Philippe Noiret. À quoi se rajoute une musique foraine, répétitive, lancinante.

Jean-Philippe a continué en développant ses goûts concernant les films avec Piccoli en décrivant brièvement leurs intrigues respectives, tout en précisant qu’il est assez d’accord avec ceux qui avaient été mentionnés (y compris pour Marie Octobre même si Piccoli n’y figure pas). Il y rajoute d’abord ceux de Buñuel : Belle de jour et Le Charme discret de la bourgeoisie (film quasi intermédiaire entre Belle de jour et La Grande Bouffe), puis Les Choses de la vie (où Romy Schneider est absolument extraordinaire) ; voire des films plus anciens, à l’instar des Demoiselles de Rochefort (où il joue un petit rôle de marchand d’instruments de musique dans une boutique tout à fait extraordinaire), Le Mépris (tourné dans l’extraordinaire Villa Malaparte à Capri, cf. ci-contre). Parmi les plus récents : Vous n’avez encore rien vu, (extraordinaire métaphore sur le théâtre et le cinéma dans lequel il joue le rôle d’un vieillard quelque peu sénile dont le fils est joué par Pierre Arditti, et qui renvoie à de nombreuses scènes du théâtre de Shakespeare et de Molière) et Habemus papam. Parmi les curiosités, Milou en mai (où les bourgeois fuient Paris vers le Gers en mail 68), le téléfilm Dom Juan ou le Festin de Pierre (où il est l’incarnation de Don Juan) ou encore Le Roi Lear (qu’il a joué à l’Odéon et qui a été capté sur film), La Nuit de Varennes (où il tient le rôle de Louis XVI), Vincent, François, Paul et les autres, Sept morts sur ordonnance (que Sylvie a trouvé extraordinaire, où Depardieu et Piccoli jouent deux personnages hors normes)… ; et parmi les films de Michel Deville, Péril en la demeure…

Jean-Philippe a continué en développant ses goûts concernant les films avec Piccoli en décrivant brièvement leurs intrigues respectives, tout en précisant qu’il est assez d’accord avec ceux qui avaient été mentionnés (y compris pour Marie Octobre même si Piccoli n’y figure pas). Il y rajoute d’abord ceux de Buñuel : Belle de jour et Le Charme discret de la bourgeoisie (film quasi intermédiaire entre Belle de jour et La Grande Bouffe), puis Les Choses de la vie (où Romy Schneider est absolument extraordinaire) ; voire des films plus anciens, à l’instar des Demoiselles de Rochefort (où il joue un petit rôle de marchand d’instruments de musique dans une boutique tout à fait extraordinaire), Le Mépris (tourné dans l’extraordinaire Villa Malaparte à Capri, cf. ci-contre). Parmi les plus récents : Vous n’avez encore rien vu, (extraordinaire métaphore sur le théâtre et le cinéma dans lequel il joue le rôle d’un vieillard quelque peu sénile dont le fils est joué par Pierre Arditti, et qui renvoie à de nombreuses scènes du théâtre de Shakespeare et de Molière) et Habemus papam. Parmi les curiosités, Milou en mai (où les bourgeois fuient Paris vers le Gers en mail 68), le téléfilm Dom Juan ou le Festin de Pierre (où il est l’incarnation de Don Juan) ou encore Le Roi Lear (qu’il a joué à l’Odéon et qui a été capté sur film), La Nuit de Varennes (où il tient le rôle de Louis XVI), Vincent, François, Paul et les autres, Sept morts sur ordonnance (que Sylvie a trouvé extraordinaire, où Depardieu et Piccoli jouent deux personnages hors normes)… ; et parmi les films de Michel Deville, Péril en la demeure…

À propos de futur(s) antérieur(s), Michel lit des extraits de la présentation d’une exposition (texte que l’on retrouvera ci-dessous, écrit en grande partie par la grande spécialiste de la langue et de la littérature yiddish, Rachel Ertel), intitulée Futur antérieur. L’avant-garde et le livre yiddish (1914-1939), qui s’était tenue au musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris en 2009, et qui « permet de réfuter l’image folkloriste qui colle à la littérature et à l’art du Région du centre de l’Europe, à cheval sur la Pologne, la Lituanie, l’Ukraine, la Roumanie et la Hongrie, peuplé de plus de onze millions de juifs et dont le vernaculaire était la langue yiddish (elle-même dérivée du haut-allemand et y intégrant des éléments slaves et hébraïques).yiddishland, en révélant leur inscription dans les mouvements modernistes qui naissent à la fin du XIXe et au début du XXe siècles ». Et l’on rajoutera : mouvements aussi révolutionnaires. Ainsi, par exemple, les tableaux de Chagall représentent bien ce petit monde « folkloriste », mais non pas de façon traditionnelle, loin de là. Cette période n’a pas duré : le coup de bambou du communisme a réimposé un art tout à fait traditionnel et s’est opposé de façon virulente au modernisme. Jean-Philippe a alors demandé si l’on pouvait rattacher le mouvement Bauhaus, révolutionnaire à certains égards, à celui dont venait de parler Michel, qui a répondu que le Bauhaus concernait surtout l’architecture (dont on trouve de beaux restes à Tel-Aviv) et était rattaché à une certaine bourgeoisie allemande, plutôt que la littérature ou la peinture yiddish qui émergeait (si l’on peut dire) du peuple (juif).

À propos de futur(s) antérieur(s), Michel lit des extraits de la présentation d’une exposition (texte que l’on retrouvera ci-dessous, écrit en grande partie par la grande spécialiste de la langue et de la littérature yiddish, Rachel Ertel), intitulée Futur antérieur. L’avant-garde et le livre yiddish (1914-1939), qui s’était tenue au musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris en 2009, et qui « permet de réfuter l’image folkloriste qui colle à la littérature et à l’art du Région du centre de l’Europe, à cheval sur la Pologne, la Lituanie, l’Ukraine, la Roumanie et la Hongrie, peuplé de plus de onze millions de juifs et dont le vernaculaire était la langue yiddish (elle-même dérivée du haut-allemand et y intégrant des éléments slaves et hébraïques).yiddishland, en révélant leur inscription dans les mouvements modernistes qui naissent à la fin du XIXe et au début du XXe siècles ». Et l’on rajoutera : mouvements aussi révolutionnaires. Ainsi, par exemple, les tableaux de Chagall représentent bien ce petit monde « folkloriste », mais non pas de façon traditionnelle, loin de là. Cette période n’a pas duré : le coup de bambou du communisme a réimposé un art tout à fait traditionnel et s’est opposé de façon virulente au modernisme. Jean-Philippe a alors demandé si l’on pouvait rattacher le mouvement Bauhaus, révolutionnaire à certains égards, à celui dont venait de parler Michel, qui a répondu que le Bauhaus concernait surtout l’architecture (dont on trouve de beaux restes à Tel-Aviv) et était rattaché à une certaine bourgeoisie allemande, plutôt que la littérature ou la peinture yiddish qui émergeait (si l’on peut dire) du peuple (juif).

À ce propos, Sylvie mentionne que le père du cinéaste israélien Amos Gitaï (qui réside à Haïfa et à Paris) était un architecte du Bauhaus [plus précisément : il n’y a effectué que deux semestres et n’y a jamais fini ses études] et a conçu de nombreux bâtiments en Israël. Jean-Philippe dit que c’est grâce à Amos Gitaï qu’il est parti en janvier en Israël, du fait de son récent (2019) film Un Tramway à Jérusalem : quand il avait visité Jérusalem une quinzaine d’années auparavant, il n’y avait pas de tramway… et il lui fallait le voir et l’y prendre tous les jours. Michel n’a pas supporté le film, dans cette sorte d’équilibre trop simpliste entre les personnages. À propos d’un des anciens films de Gitai, Sylvie mentionne Wadi (1981) – mot arabe qui a donné l’équivalent français oued, dénotant le lit asséché d’un cours d’eau désertique – tourné dans le quartier de Haïfa appelé Wadi Rushmia, où vivent (ou vivaient) en cohabitation précaire des immigrants juifs d’Europe de l’Est rescapés de la Shoah et des Arabes chassés de leurs domicile par les guerres israélo-arabes. Françoise a alors lu une liste de réalisateurs de cinéma israéliens qu’elle venait de trouver dans Wikipedia [liste notoirement lacunaire, il y manque par exemple Nurith Aviv], étonnée par leur grand nombre.

Sur ce, après avoir levé le coude, on leva la séance.

Exposition Futur antérieur

Extraits de la brochure de l’exposition

L’exposition Futur antérieur. L’avant-garde et le livre yiddish (1914-1939) qui s’est tenue au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (M.A.H.J.) à Paris, du 11 février au 17 mai 2009, fut une révélation à bien des égards. Elle permit de réfuter l’image folkloriste qui colle à la littérature et à l’art du yiddishland, en révélant leur inscription dans les mouvements modernistes qui naissent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La directrice du musée Laurence Sigal, les commissaires Nathalie Hazan-Brunet et Hillel Kazovsky ont fait de l’exposition et du catalogue un événement unique et marquant. Sur les murs blancs et nus du musée, aménagés ainsi pour la circonstance [cf. ci-contre], s’est déployée une surprenante polyphonie de lettres, de textes, de formes insoupçonnées et de couleurs souvent éblouissantes.

L’exposition Futur antérieur. L’avant-garde et le livre yiddish (1914-1939) qui s’est tenue au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (M.A.H.J.) à Paris, du 11 février au 17 mai 2009, fut une révélation à bien des égards. Elle permit de réfuter l’image folkloriste qui colle à la littérature et à l’art du yiddishland, en révélant leur inscription dans les mouvements modernistes qui naissent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La directrice du musée Laurence Sigal, les commissaires Nathalie Hazan-Brunet et Hillel Kazovsky ont fait de l’exposition et du catalogue un événement unique et marquant. Sur les murs blancs et nus du musée, aménagés ainsi pour la circonstance [cf. ci-contre], s’est déployée une surprenante polyphonie de lettres, de textes, de formes insoupçonnées et de couleurs souvent éblouissantes.

Les modernistes yiddish, appelés « Le Printemps des jeunes », constituent un mouvement international en soi puisqu’il éclot et se développe dans toute l’Europe et aux États-Unis, entre 1905 et 1930 environ. Trois paradoxes et difficultés spécifiques marquent l’éclosion de ce mouvement. Il naît au moment où les classiques yiddish sont encore en pleine activité dans une société demeurée plus traditionnelle, ce qui suppose un besoin de rupture, d’aspiration à un ailleurs, temporel et géographique, conduisant la plupart des artistes juifs à l’exode dans diverses capitales du monde.

Par ailleurs, la Première Guerre mondiale a ramené vers la Russie les innovations occidentales véhiculées par des écrivains et des artistes russes et yiddish de Berlin, de Munich et de Paris (Montparnasse étant l’épicentre de cette explosion). La révolution russe de 1917 enthousiasme et décuple les énergies de ces créateurs. Si à l’Ouest les sources d’inspiration sont à la fois urbaine et industrielle, à l’Est, même si les avant-gardes sont fondées dans les villes, leurs origines se veulent rurales et folkloriques.

C’est dans ces conditions que se crée à Saint-Pétersbourg en 1908 la Société d’histoire et d’ethnographie juive avec à sa tête S. An-ski. Une mission ethnologique s’organise, chargée de recueillir de 1912 à 1914 les traditions issues de [a zone de résidence obligatoire en Ukraine, Podolie et Volhynie. Des écrivains et ethnologues recueillirent contes, légendes, proverbes, chansons et objets artisanaux, tandis que des artistes comme Solomon Youdovine, Altman, Ryback, El Lissitzky relèvent peintures et motifs décoratifs dans [es synagogues et les cimetières. S’inspirant de ces motifs funéraires et synagogaux, la lettre hébraïque devient le premier support esthétique des modernismes yiddish, auquel s’ajoutent les représentations végétales et animales. Le peintre majeur de ce premier mouvement d’avant-garde issu de l’expédition ethnologique est El Lissitzky avec notamment sa création picturale de Had Gadya, ses illustrations pour Yingl-Tsingl Khvat (Filourdi le Dégourdi) de Mani Leib, et ses illustrations de contes pour enfants et d’œuvres des écrivains et poètes les plus connus, car il espère ainsi assurer l’avenir de cette culture. Parmi les très nombreux autres peintres qui s’attachèrent à cette tâche (Marc Chagall, Sarah Shor, Altman, etc.), on trouve également Ryback avec ln vald et Foïglen, sur des textes du poète avant-gardiste Leib Kvitko. L’emprise de cette expédition se perçoit avec le plus d’éclat dans la comparaison entre les représentations respectives de la synagogue de Mogilev par Ryback et de celle de Vitebsk par El Lissitzky.

« Nous étions une bande d’écoliers du heder, déjà détachée de l’étude talmudique depuis toute une génération, mais nourrie au ferment de l’analyse. Nous venions tout juste de prendre en main le crayon et le pinceau, nous nous sommes aussitôt mis à “anatomiser”, non seulement la nature autour de nous, mais aussi nous-mêmes. Qui étions-nous ? Quelle place tenions-nous dans le concert des nations ? Quelle était notre culture ? Et quel devait être notre art ? Tout cela s’est joué dans quelques bourgades de Lituanie, de Biélorussie, d’Ukraine… » — El Lissitzky, 1923.

Dans ce texte intitulé Mémoires de la synagogue de Mogilev, Lissitzky revient sur cette période très brève, mais intense et fondatrice, au cours de laquelle de jeunes artistes juifs – toute une génération – se lancèrent avec ardeur dans une entreprise où soufflait l’esprit de la révolution : élaborer une expression artistique spécifiquement juive, qui puisse concilier la tradition à laquelle ils retournaient avec la modernité dans laquelle ils s’engageaient.

« Nous avons tout à coup découvert la magie de la yiddishkeit, nous avons été entraînés par le grand mouvement d’émancipation spirituelle, par la résurrection de notre conscience nationale, par le combat des masses ouvrières juives pour la justice sociale. Nous, artistes juifs semi-assimilés, sommes retournés vers le peuple. C’était, pour ainsi dire, une contre-émancipation… » — Henryk Berlewi, 1955

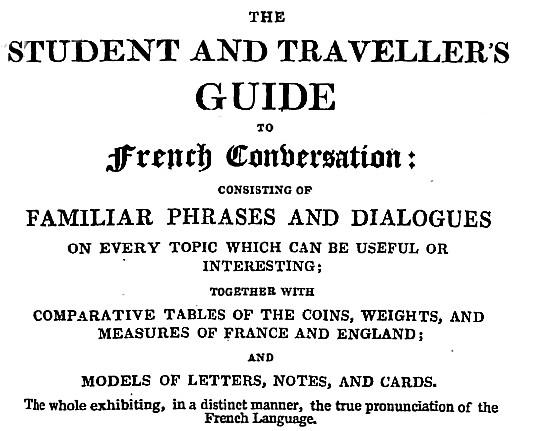

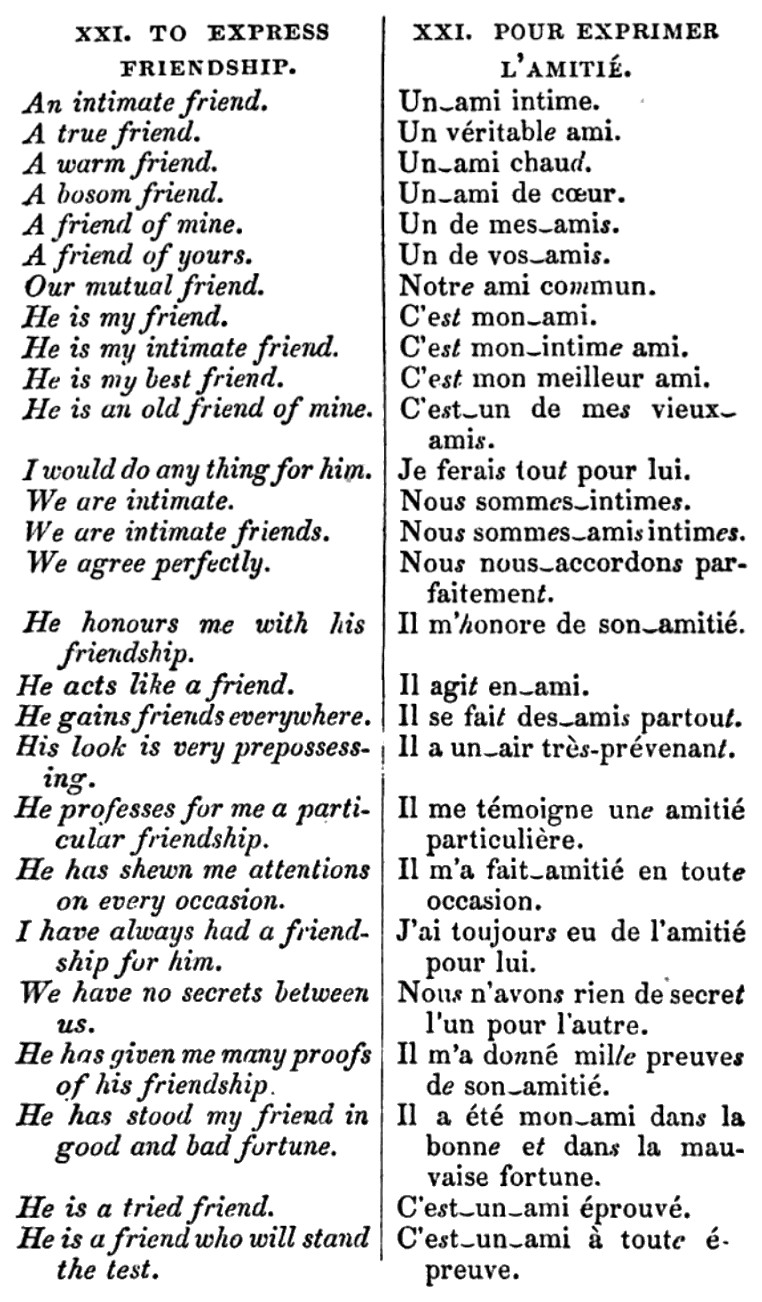

In its section about friendship, The Student and Traveler‘s Guide to French Conversation consisting of Familiar Phrases and Dialogues […] (click on image for full title), whose fifth edition was published in London in 1839, contains a few amusing translations which would definitely be a faux pas in today’s French:

In its section about friendship, The Student and Traveler‘s Guide to French Conversation consisting of Familiar Phrases and Dialogues […] (click on image for full title), whose fifth edition was published in London in 1839, contains a few amusing translations which would definitely be a faux pas in today’s French:

Sylvie ayant commencé à tenter de déchiffrer l’affiche en arrière-plan chez Michel (et visible ci-dessus), ce dernier en a expliqué le sens : il s’agit du mot « cinquante » dans plus de 80 langues différentes – respectant ainsi la diversité mondiale des cultures défendues par l’Unesco, comme Jean-Philippe nous en avait parlé la veille –, la raison en étant que – comme on peut le voir dans le titre de ce compte-rendu, l’apéro de ce soir est le 50e de la série. Jean-Philippe ayant proposé de boire à la santé de ce cinquantième anniversaire, Michel a commenté qu’après qu’il ait inventé un terme pour célébrer mois après moi un événement – « moisiversaire » – il faudrait parler ici peut-être d’un quotiversaire ? [En rédigeant ce compte-rendu, on a constaté que le mot avait déjà été utilisé au moins depuis 2007 ! Comme quoi, rien de neuf sous le soleil. On aura aussi remarqué que ce cinquantième tombe bien à propos entre Pâques et Pentecôte – ainsi que la Pâque juive et Chavouot –, séparées de 50 jours...]

Sylvie ayant commencé à tenter de déchiffrer l’affiche en arrière-plan chez Michel (et visible ci-dessus), ce dernier en a expliqué le sens : il s’agit du mot « cinquante » dans plus de 80 langues différentes – respectant ainsi la diversité mondiale des cultures défendues par l’Unesco, comme Jean-Philippe nous en avait parlé la veille –, la raison en étant que – comme on peut le voir dans le titre de ce compte-rendu, l’apéro de ce soir est le 50e de la série. Jean-Philippe ayant proposé de boire à la santé de ce cinquantième anniversaire, Michel a commenté qu’après qu’il ait inventé un terme pour célébrer mois après moi un événement – « moisiversaire » – il faudrait parler ici peut-être d’un quotiversaire ? [En rédigeant ce compte-rendu, on a constaté que le mot avait déjà été utilisé au moins depuis 2007 ! Comme quoi, rien de neuf sous le soleil. On aura aussi remarqué que ce cinquantième tombe bien à propos entre Pâques et Pentecôte – ainsi que la Pâque juive et Chavouot –, séparées de 50 jours...]

Et enfin, un (petit) mystère : une collection d’essais Under the Sign of Saturn de Susan Sontag. En préparant l’intervention de ce soir, Michel était persuadé que ce qui l’avait frappé, quand il avait aperçu le livre, c’était l’illustration de sa couverture,

Et enfin, un (petit) mystère : une collection d’essais Under the Sign of Saturn de Susan Sontag. En préparant l’intervention de ce soir, Michel était persuadé que ce qui l’avait frappé, quand il avait aperçu le livre, c’était l’illustration de sa couverture,

Quant à François, il se trouvait à proximité de la colonne Vendôme. Il nous montre une découverte qu’il venait de faire : chaque réverbère porte, vers le haut, le numéro de la maison devant laquelle il est installé, et, à hauteur d’homme, une ou plusieurs plaques, indiquant le numéro de l’arrondissement en chiffres romains, suivi d’un numéro en chiffres arabes, le nombre de plaques correspondant au nombre de luminaires sur ce réverbère, ce qui doit permettre de signaler facilement un éclairage défectueux. Ce principe n’est pas récent,

Quant à François, il se trouvait à proximité de la colonne Vendôme. Il nous montre une découverte qu’il venait de faire : chaque réverbère porte, vers le haut, le numéro de la maison devant laquelle il est installé, et, à hauteur d’homme, une ou plusieurs plaques, indiquant le numéro de l’arrondissement en chiffres romains, suivi d’un numéro en chiffres arabes, le nombre de plaques correspondant au nombre de luminaires sur ce réverbère, ce qui doit permettre de signaler facilement un éclairage défectueux. Ce principe n’est pas récent,

Avant que de le faire, Michel a demandé à Jean-Philippe si les livres qu’il avait présentés la veille – chacun d’eux consistant en des listes de livres qu’il fallait avoir lu – offraient une représentativité équitable des cultures du monde, à quoi sa réponse fut que ce n’était pas vraiment le cas ; vu les périodes auxquelles ces choix avaient été effectués, ils concernaient surtout la production écrite occidentale, à l’exception peut-être de

Avant que de le faire, Michel a demandé à Jean-Philippe si les livres qu’il avait présentés la veille – chacun d’eux consistant en des listes de livres qu’il fallait avoir lu – offraient une représentativité équitable des cultures du monde, à quoi sa réponse fut que ce n’était pas vraiment le cas ; vu les périodes auxquelles ces choix avaient été effectués, ils concernaient surtout la production écrite occidentale, à l’exception peut-être de  Il a commencé par expliquer les unités de mesure (bit, octet, kilooctet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet), puis a expliqué la différence dans l’espace requis pour stocker dans l’ordinateur un livre numérique et un livre numérisé : ce dernier nécessite beaucoup plus d’espace, car ce qui est enregistré consiste essentiellement en des images de chaque page, plutôt qu’uniquement du texte avec quelques informations de mise en page. Ainsi, il estime que sa bibliothèque personnelle pourrait nécessiter jusqu’à 4 téraoctets, ce qui dépasse largement la capacité d’une clé USB actuelle. Il a fini en décrivant brièvement les mémoires utilisées par les ordinateurs – mémoire vive, disque dur et SSD, mémoire externe – leurs finalités, leurs capacités et rapidité d’accès.

Il a commencé par expliquer les unités de mesure (bit, octet, kilooctet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet), puis a expliqué la différence dans l’espace requis pour stocker dans l’ordinateur un livre numérique et un livre numérisé : ce dernier nécessite beaucoup plus d’espace, car ce qui est enregistré consiste essentiellement en des images de chaque page, plutôt qu’uniquement du texte avec quelques informations de mise en page. Ainsi, il estime que sa bibliothèque personnelle pourrait nécessiter jusqu’à 4 téraoctets, ce qui dépasse largement la capacité d’une clé USB actuelle. Il a fini en décrivant brièvement les mémoires utilisées par les ordinateurs – mémoire vive, disque dur et SSD, mémoire externe – leurs finalités, leurs capacités et rapidité d’accès. À une question de Françoise (C.) concernant le fait de vider la corbeille, Michel a expliqué d’abord que le fait de mettre un fichier dans la corbeille ne l’effaçait pas du disque, mais le rendait uniquement invisible à l’écran ; si on vide la corbeille, tous les fichiers qui s’y trouvent seront en effet effacé du disque (dur ou SSD), y libérant de la place. En prenant l’analogie d’une étagère de bibliothèque d’où on aurait retiré plusieurs livres ici et là, si l’on veut maintenant y rajouter un livre plus gros qui ne pourrait entrer dans chacun des espaces qui se sont libérés, il faut repousser les livres présents les uns vers les autres, et ainsi « réunir » tous les espaces vides. Pour le cas du disque dur, ceci s’appelle défragmentation.

À une question de Françoise (C.) concernant le fait de vider la corbeille, Michel a expliqué d’abord que le fait de mettre un fichier dans la corbeille ne l’effaçait pas du disque, mais le rendait uniquement invisible à l’écran ; si on vide la corbeille, tous les fichiers qui s’y trouvent seront en effet effacé du disque (dur ou SSD), y libérant de la place. En prenant l’analogie d’une étagère de bibliothèque d’où on aurait retiré plusieurs livres ici et là, si l’on veut maintenant y rajouter un livre plus gros qui ne pourrait entrer dans chacun des espaces qui se sont libérés, il faut repousser les livres présents les uns vers les autres, et ainsi « réunir » tous les espaces vides. Pour le cas du disque dur, ceci s’appelle défragmentation. Enfin, Michel a expliqué ce en quoi consiste la compression d’un fichier – avec ou sans perte d’information – opération destinée à réduire la place qu’il occupe sur le disque, mais puisse toujours être utilisé. La discussion a ensuite concerné la sécurisation de fichiers – à l’aide de mots de passe – et le fait que tout logiciel a des défauts (« bugs »), vu sa complexité. On a terminé en évoquant le fameux bug de l’an 2000, réel ou imaginaire.

Enfin, Michel a expliqué ce en quoi consiste la compression d’un fichier – avec ou sans perte d’information – opération destinée à réduire la place qu’il occupe sur le disque, mais puisse toujours être utilisé. La discussion a ensuite concerné la sécurisation de fichiers – à l’aide de mots de passe – et le fait que tout logiciel a des défauts (« bugs »), vu sa complexité. On a terminé en évoquant le fameux bug de l’an 2000, réel ou imaginaire.

Sylvie s’est alors concentré sur un objet du présent : la clé USB (cf. ci-contre), inventée par une entreprise israélienne en 1999, qui peut stocker de nos jours un nombre impressionnant de livres (ou tout autre document) nativement numériques ou numérisés et qui se connecte à un ordinateur (voire à d’autres types d’appareils). Lui ont précédés d’autres supports informatiques : bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes (de formats variables), CD-Rom… Parmi ses grandes qualités est d’être assez peu vulnérable (ce que conteste Michel, cf.

Sylvie s’est alors concentré sur un objet du présent : la clé USB (cf. ci-contre), inventée par une entreprise israélienne en 1999, qui peut stocker de nos jours un nombre impressionnant de livres (ou tout autre document) nativement numériques ou numérisés et qui se connecte à un ordinateur (voire à d’autres types d’appareils). Lui ont précédés d’autres supports informatiques : bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes (de formats variables), CD-Rom… Parmi ses grandes qualités est d’être assez peu vulnérable (ce que conteste Michel, cf.  Faisant écho aux souvenirs de jeunesse de Françoise (B.) et de Sylvie, Jean-Philippe a d’abord raconté qu’alors qu’il grandissait à Villeneuve-sur-Lot, il a été ébahi par l’ouverture de la toute nouvelle bibliothèque alors qu’il venait d’apprendre à lire, qu’il a donc fréquentée assidûment, deux fois par semaine pendant quelque cinq ans. Mais comment savoir que lire, quelle est la bibliothèque idéale ? Il existe aujourd’hui des ouvrages qui proposent un tel choix. Jean-Philippe a montré le plus connu dans le genre, le récent

Faisant écho aux souvenirs de jeunesse de Françoise (B.) et de Sylvie, Jean-Philippe a d’abord raconté qu’alors qu’il grandissait à Villeneuve-sur-Lot, il a été ébahi par l’ouverture de la toute nouvelle bibliothèque alors qu’il venait d’apprendre à lire, qu’il a donc fréquentée assidûment, deux fois par semaine pendant quelque cinq ans. Mais comment savoir que lire, quelle est la bibliothèque idéale ? Il existe aujourd’hui des ouvrages qui proposent un tel choix. Jean-Philippe a montré le plus connu dans le genre, le récent