La photo, ou, une histoire qui n’en finit pas

La découverte

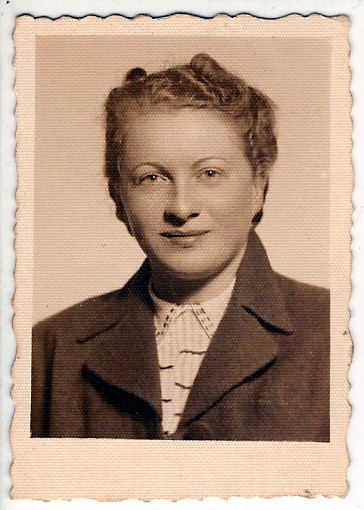

Un jour qu’adolescent je farfouillais à mon habitude avec délectation dans des tas de photos de famille et celles d’amis de mes parents bien avant qu’ils se soient connus, je tombe sur le portrait d’une belle jeune femme souriante qui n’est pas sans me rappeler celui d’une cousine par alliance que j’aime bien. Je demande à ma mère qui est cette personne, et je l’entends encore me répondre simplement, comme si de rien n’était : « C’est la première femme de ton père ».

Un jour qu’adolescent je farfouillais à mon habitude avec délectation dans des tas de photos de famille et celles d’amis de mes parents bien avant qu’ils se soient connus, je tombe sur le portrait d’une belle jeune femme souriante qui n’est pas sans me rappeler celui d’une cousine par alliance que j’aime bien. Je demande à ma mère qui est cette personne, et je l’entends encore me répondre simplement, comme si de rien n’était : « C’est la première femme de ton père ».

Je tombe des nues. Je n’avais jamais su jusqu’alors que Papa avait été précédemment marié. J’apprends ensuite qu’il l’avait épousée en Pologne juste avant la guerre. Puis il était reparti, seul, en Palestine – où il avait immigré quelques années auparavant de Pologne également – afin d’obtenir un document appelé « certificat » des autorités britanniques qui lui permettrait d’y faire venir sa femme. Il n’y était pas arrivé, et elle avait disparu à jamais dans la Shoah. Sept ans plus tard, son veuvage était prononcé.

J’apprends par la même occasion que Mania (ou Miriam en hébreu, Maria en polonais) – c’était son prénom – était la sœur d’un ami de famille que je connaissais depuis toujours, Yoël Scharff, puisque nos familles, habitant non loin l’une de l’autre dans la banlieue de Haïfa, se rendaient visite mutuellement quasiment une fois par semaine.

Meir

Papa n’en avait jamais parlé. Cet homme calme, posé, stable, solide – c’est après sa mort, bien plus tard, que j’ai réalisé qu’il était de ceux dont on se rendait compte de la présence essentielle mais discrète qu’après qu’ils soient partis comme lors de l’effondrement des fondations d’une maison – cet homme parlait peu et manifestait ses sentiments – d’amour pour nous, d’amitié pour ses proches, d’empathie pour les autres – par l’action, sans emphase ni démonstration.

Quand il m’arrivait de l’interroger sur son histoire personnelle, il répondait simplement, mais comment aurait-il pu me venir à l’esprit de le questionner d’une façon qui lui aurait fait évoquer cette femme disparue ? Même l’amitié avec Yoël, sa femme Esther, ses trois enfants Naomi, Nili et Kalman qui avaient peu ou prou mon âge, me semblait tellement évidente que je ne m’étais jamais demandé comment les familles s’étaient connues. Je suis convaincu qu’il ne l’avait pas cachée mais qu’il n’en avait pas eu l’occasion de m’en parler. Ou que je n’avais su lui en donner l’occasion, peut-être.

La confusion

Plus tard, je ne sais plus quand, j’apprends que Papa avait obtenu l’autorisation tant souhaitée, qu’elle avait été transmise à la Croix rouge et de là aux autorités nazies en Pologne occupée. Finalement, on lui annonce que sa femme a été localisée et est envoyée en Palestine le rejoindre. Accompagné du frère de sa femme, arrivé en Palestine bien avant la guerre, il se rend au port pour l’accueillir à sa descente de bateau, mais elle n’y est pas. C’est une presque homonyme qui débarque, Marila Fingerhut, à laquelle les Allemands avaient accolé le prénom Miriam, pour mieux correspondre…

Un autre neveu

En 1997, aux obsèques de Maman, notre voisine de palier, apercevant Esther – la belle-sœur de Mania – qu’elle ne connaissait pas, lui demande quel est son « rapport » avec moi ? Elle répond : « Je suis sa tante ». Je n’y avais jamais pensé ainsi. Pour moi, ces amis de toujours étaient des amis, mais elle était en quelque sorte dans le vrai : c’était aussi la belle-sœur par alliance de Papa, et donc ma tante…

L’erreur fatale

Une quarantaine d’années après ma découverte de la photo de Mania. Je rends visite à Nili, maintenant grand-mère, l’une des nièces de Mania. Elle m’apprend que lorsque les parents de Mania – ses propres grand-parents, donc – eurent vent que les autorités nazies recherchaient leur fille, ils l’avaient cachée, pensant que c’était pour la déporter, voire l’exterminer. C’est ainsi qu’elle n’a pas été sauvée.

Les enfants des oranges et du soleil

Il y a quelques jours, je déjeune avec Naomi, l’autre nièce de Mania. Je lui demande comment nos familles ont fait connaissance, et comment sa famille avait appris le fin mot de l’histoire – mais ce genre d’histoire a-t-il jamais une fin ?

Selon Naomi, nos pères avaient fait connaissance en Palestine. Papa, qui repartait en Pologne animer des camps de jeunes sionistes et sans doute y revoir ses parents, aurait alors fait connaissance de Mania à Kalwaria, petite ville non loin de Cracovie, par l’entremise de son frère.

Elle me raconte alors que le 5 mai 2005, à l’occasion de la journée nationale de la commémoration de la Shoah, la télévision israélienne avait diffusé un reportage, intitulé Les Enfants des oranges et du soleil, concernant quelques centaines de jeunes juifs de Palestine et leurs parents – tous citoyens de l’empire britannique –, partis en Pologne y rendre visite à leurs proches et qui s’y étaient retrouvés bloqués par la guerre. Des tractations secrètes entre le Royaume Uni, mandataire en Palestine, et l’occupant nazi de la Pologne aboutissent à leur rapatriement en novembre 1942 en échange de citoyens allemands, membres de la Société des Templiers (Tempelgesellschaft, en allemand), établis en Palestine et internés par le gouvernement mandataire comme ennemis (on estime d’ailleurs qu’un tiers de ces allemands étaient membres du parti nazi).

Une femme, juive polonaise, s’y était rajoutée bien que ne détenant pas la citoyenneté salvatrice : une certaine Marila Fingerhut. Au cours de l’émission, sa fille précise que sa mère, décédée depuis, avait été enlevée en Pologne et expédiée en Palestine sans son accord et sans explication.

Kalman, frère de Nili et de Naomi et neveu de la Mania de Papa, regardait l’émission. Il appelle la station, et les informe que Papa était arrivé à obtenir non seulement le certificat qui devait permettre que sa femme le rejoigne, mais qu’elle fasse partie de ce groupe. Les autorités nazies, cherchant une Mania Fingerhut, s’étaient saisies d’un homonyme…

Les traces

Je cherche en vain la photo pour la montrer à Naomi. Quelques instants après son départ, je prends au hasard l’un des dossiers de papiers de Papa. Je les avais feuilletés après son décès en 1989 ; celui-ci contenait surtout des documents en polonais et quelques-uns en yiddish, je ne l’avais donc pas épluché en détail.

Je l’ouvre, et le premier feuillet sur lequel je tombe, glissé entre des bulletins scolaires, est le contrat de fiançailles de Papa et Mania, établi le 20 octobre 1938 à Dembitz (nom yiddish de Debica), petite ville à une centaine de kilomètres à l’est de Cracovie. Mania était originaire de Kalwaria – il s’agit en fait de Kalwaria Zebrzydowska, autre petite ville à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Cracovie, et où se trouve un sanctuaire inscrit par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial.

Sous ce dossier, un vieil album de photos : entre deux feuilles, une très belle photo de Mania prise un an et demi avant leur mariage et au dos duquel elle avait écrit « À mon ami Meir », et une autre du couple endimanché – prise sans doute le jour même de la cérémonie, Mania y tenant un bouquet de fleurs blanches – entouré de la famille de la jeune femme. Je n’y vois pas mes grands-parents.

Je me souviens alors d’avoir vu une autre photo, de Mania et de Papa déambulant côte à côte, heureux. Je ne l’ai pas encore retrouvée. Une ou deux semaines après, Naomi me l’enverra.

L’autre femme

Trois jours plus tard, en recherchant sur l’Internet des informations à propos de ces enfants des oranges et du soleil, je trouve sur le site d’un grand éditeur israélien, Kibutz Hapoalim, la version intégrale de la préface à un recueil de lettres d’amour écrites en 1942-1946 à Tel-Aviv par une journaliste, Shoshana Shrira, à Ariel Cohen. Dans ce texte, écrit par leur fille Eilat Algor Gurfinkel, on peut lire :

En novembre 1942, un groupe de juifs palestiniens revient au pays (en échange contre des citoyens allemands) et témoigne de l’extermination systématique du peuple juif en Europe. L’Agence juive publie alors un communiqué officiel et les journaux commencent à parler de cette catastrophe. Shrira est l’un des premiers journalistes à interviewer les rescapés – principalement des femmes – et publie une série de reportages dans Ha-Boker« Le Matin », quotidien sioniste publié de 1934 à 1965 intitulée Un Jour dans le ghetto à propos de la vie d’une jeune fille dans le ghetto de Varsovie.

Après un mois et demi, sa nouvelle La Jeune fille du ghetto paraît dans le magazine littéraire Guilionot« Feuillets », publié de 1934 à 1954 (et réimprimé dans Yediot Acharonot« Dernières nouvelles », quotidien israélien), version littéraire basée sur ce matériau. Shoshana Shrira y appelle l’héroïne Batia, personnage inspiré de l’histoire de Malka FingerhutL’auteur doit faire une légère confusion dans le prénom, « Malka » au lieu de « Miriam » ou l’un de ses diminutifs « Masha » ou « Mania » – l’une des femmes de ce groupe – envoyée en Palestine par erreur : son nom était identique à celui d’une femme qui devait rejoindre son mari. Restée en Europe, elle y fut exterminée.

- « …Madame, vous savez que je ne suis pas votre époux, avez-vous donc volé les papiers d’identité de ma femme ?

- …C’est peut-être vous… ? Vous m’avez volé… mon mari, celui que j’étais partie rejoindre.

- Je ne comprends rien, vous êtes mariée ou non ?

- Je le suis ou non, je n’en sais rien. Sans doute non. J’étais persuadée que je l’étais. »

Il me regarda comme s’il était convaincu que j’étais folle.

La jeune fille du ghetto de Varsovie qui se tenait face à ce « mari » stupéfait exprime tout un éventail de sentiments féminins, qui la surprennent, elle aussi. Ils n’échangent que quelques mots, et le reste se passe dans sa tête. Shrira écrit, rétrospectivement :

« J’étais une jeune reporter qui interviewait des rescapés de la Shoah. Je me demandais si je faisais bien en faisant appel à mon imaginaire autant que de besoin pour établir des rapports entre leur récit décousu et la réalité qu’ils avaient laissée derrière eux. Il s’agissait donc d’un reportage littéraire. Ce matériau s’est transformé ainsi d’une écriture neutre, comme celle d’une lettre ou d’un article dans un journal voire d’un essai – en littérature, là où il se passe quelque chose dont je n’avais pas conscience. »

(…)

Plus d’un an après, ce récit tombe dans les mains de Meir Fingerhut, le mari en question dans la réalité, qui demande à Shrira de lui faire connaître sa Batia.

Bethleem

La Wikipedia en hébreu consacre une page détaillée à l’histoire de ces Juifs de Palestine revenus de l’Europe nazie. C’est là qu’on peut apprendre que les autorités mandataires britanniques craignaient ce retour, de peur que ne s’infiltre par leur entreprise dans le pays une cinquième colonne. Par contre, le gouvernement britannique était intéressé à récupérer ainsi ses citoyens. De leur côté, les SS ne voyaient pas de bon œil le départ de ces individus qui avaient connaissance des horreurs et les massacres qu’ils perpétraient et qui pourraient ainsi en informer le monde entier ; d’un autre côté, la nécessité d’obtenir le retour des membres de la Société des Templiers, la plupart nazis et pour certains en âge d’être mobilisés. La négociation s’est faite d’abord par l’entremise de l’ambassade des Etats-Unis à Berlin, et à partir de 1941, par celle de la Suisse. En tout et pour tout, 550 Juifs ont pu regagner leur pays de 1941 à 1945, au cours de cinq échanges. Le troisième de ces groupes arrive le 23 novembre 1942 au port d’Atlit. Le même jour, l’Agence juive publie un communiqué selon lequel elle aurait appris de « sources sûres et bien informées » que les nazis avaient entrepris l’extermination systématique des Juifs de Pologne.

L’article mentionne la diffusion, en 2005, du film documentaire Les Enfants des oranges et du soleil. Il y raconte un autre épisode dramatique :

Une femme y témoigne qu’elle se tenait aux côtés de sa mère sur le quai de la gare d’un des villages, au moment où ses habitants juifs y étaient raflés et regroupés pour les déporter en train vers leur extermination. La mère, sans avoir connaissance de l’accord d’échange de citoyens juifs de Palestine pour les membres de la Société des Templiers, se précipite instinctivement vers un SS en brandissant son passeport palestinien sur lequel est écrit British Passport. Le SS s’en saisait comme d’un trophée, isole la femme et sa fille de la foule. Mais celle-ci commence à se diriger vers le train, aspirant la femme et la fille en son sein. Le SS s’en aperçoit, et il les en écarte pour de bon. Elles arriveront finalement à rentrer chez elles en Palestine. La femme finit son récit en racontant que, bien des années plus tard et par hasard, un de ses fils achète une maison à Bethleem-en-GaliléeVillage agricole, à ne pas confondre avec la Bethleem de Judée, celle où se trouve le Saint Sépulcre.

Certaines sources se demandent si Jésus ne serait pas en fait originaire de celle Bethleem-ci,

du fait de sa proximité avec le lac de Tibériade, et d’après certaines mosaïques qui y avaient été trouvées., qui avait été un lieu de résidence de membres de la Société des Templiers. Elle y voyait une coïncidence excitante en cela que son fils habitait la maison d’un de ces allemands auxquels elle devait sa vie en échange de la sienne.

Il s’avère que je connais fort bien cette Bethleem-ci, et ses anciennes maisons en pierre si typiques du style dit « templier » : mon cousin germain, Ben-Ami, y avait acheté une maison il y a fort longtemps. Sa mère, Cesia, la sœur de mon père, était née en Pologne, s’était installée en Palestine au début du 20e siècle, et était repartie en visite en Pologne avec ses deux enfants qu’elle y avait laissés pendant quelques années. Ils en étaient revenu avant la guerre, et avaient donc échappé à ce sort, mais cette autre coïncidence ne manque pas de me frapper. D’autant plus que Galia, fille de Ben-Ami, est revenue pour s’installer dans son village d’enfance en prenant sa retraite, et que j’y ai suscité une grande réunion de famille il y a quelques années. Je viens de l’appeler pour lui raconter cette histoire qui la sidère : elle doit sans aucun doute connaître cet homme, elle va tâcher de le retrouver.

Le cahier

Sous le dossier en question se trouve un vieux cahier cartonné dont j’avais feuilleté les premières pages. Sur chacune d’elles, se trouvent quelques lignes en allemand en belle écriture moulée, puis un tableau, avec des mots et des nombres. Un registre de vente, tenu par mon grand-père (qui, entre l’envahissement de la Pologne par les nazis et sa disparition en fumée en 1942, devait utiliser cette langue) ?

Je ne m’y étais jamais particulièrement intéressé, mais ce jour-là je l’ouvre à la fin et le feuillette de droite à gauche. Et là, j’y trouve de nombreuses pages écrites, en hébreu, de l’écriture si reconnaissable de Papa. Il s’agit de quelques lettres fort longues datées, pour certaines adressées à des personnes de moi inconnues, mais aussi l’une à sa sœur Cesia et deux à Mania… Seraient-ce des brouillons ? Des copies de lettres qu’il aurait réellement envoyées ? Ou une façon de confier à ce cahier ce qu’il ne pouvait exprimer autrement à quiconque.

Dans sa lettre à sa sœur, écrite quelques années avant son mariage, il parle de sa profonde solitude, de l’impossibilité de se confier à qui que ce soit, tout en donnant l’impression de quelqu’un d’enjoué et de stable. Dans celles adressées à Mania – qui ne connaissait pas l’hébreu semble-t-il, et dont il ne connaissait pas l’adresse selon un passage dans l’un des deux textes, ce qui semble confirmer qu’il ne les ait jamais envoyées –, il laisse cours à un côté tellement inconnu de moi que je tombe métaphoriquement à la renverse : un romantisme délicat, poétique et joyeux, tout en déplorant leur séparation et en relatant les efforts qu’il fait pour la faire venir.

Dans la seconde de ces deux lettres, datée, il écrit : Te souviens-tu de ce jour il y a un an ? C’était aussi un jeudi, à Cracovie, dans une atmosphère festive nous nous sommes dit devant des gens ce qui nous était évident depuis longtemps. Ils se sont donc mariés le jeudi 8 juin 1939 à Cracovie. La photo que j’avais trouvée quelques jours plus tôt du jeune couple entouré de la famille de Mania porte au dos le tampon d’un photographe de Cracovie. Elle a donc dû être effectivement prise ce jour-là.

Ailleurs dans ces pages, un poème. En aurait-il été l’auteur ? Je ne l’aurais imaginé, jusqu’à ce jour. Mais maintenant…

Une autre lettre trouvée ailleurs, je ne sais plus où. Envoyée à Maman lors de l’un de ses déplacements professionnels, elle est écrite en un anglais parfait, que je ne le savais pas posséder ; au début, son français – sa cinquième langue, il me semble – était si mauvais qu’il n’osait sans doute l’écrire. Il y exprime toute sa tendresse et son souhait de nous revoir rapidement. Je n’ai pas souvenir qu’il s’exprimait ainsi verbalement, ce qui ne veut pas dire que j’aie jamais douté de son amour. C’est après son décès que j’ai trouvé aussi les quelques lignes qu’il avait écrites dans un carnet lors de mon départ pour étudier aux États-Unis, où il exprimait de façon bouleversante la tristesse que ce départ au loin lui avait occasionné ainsi qu’à Maman, et les efforts qu’ils avaient fait pour ne rien m’en montrer. J’étais si aveugle…

Je ne cesse de découvrir cet homme admirable.

Et maintenant…

On ne sait réellement comment Mania a disparu. On ne sait sans doute pas si c’est dû au fait que ses parents l’auraient cachée ou non, c’est que l’on suppute, mais on ne peut imaginer trouver des traces probantes de son sort tragique.

Celles que l’on retrouve concernent finalement les suites de cette disparition, qui ont impliqué des êtres étrangers à nos familles mais non pas au destin commun qui les a frappé. Elles me permettent non seulement de mieux connaître ainsi mon histoire, mais les gens qui l’ont constituée, qui ont contribué à me construire, et qui, en quelque sorte, continuent leur œuvre par l’entremise de ces traces que je trouve au détour de mon parcours.

Neuf ans plus tard (2021)

Kalman – le neveu de Mania – m’informe en 2019 qu’un documentariste israélien, Avida Livny, veut faire un film documentaire sur cette histoire extraordinaire et tragique de confusion, et me demande s’il peut lui communiquer mes coordonnées. J’accepte, bien évidemment.

Pour me préparer à la première conversation avec ce dernier, je rouvre ce fameux cahier où mon père avait consigné ces quelques lettres, la première (à sa sœur) datant de 1933, les deux dernière à Mania. Je me rends compte que ce ne sont sans doute pas des brouillons de lettres envoyées, mais des textes qu’il a écrit sans pouvoir les envoyer, et pour exprimer ses joies, ses questionnements et ses douleurs. Un journal, en quelque sorte.

Et je relis la dernière lettre adressée à Mania, écrite en 1940, un an jour pour jour après leur mariage en Pologne : courte, je ne l’avais pourtant pas lue jusqu’à la fin. Il y écrit : « J’ai appris que tu as écrit à mes parents, et j’en suis resté stupéfait, pourquoi ne veux-tu pas venir [de Pologne en Palestine] ? Il y a sûrement une raison à cela, et pourquoi m’est-il interdit d’en savoir la raison […] ? »

Ni moi, ni les neveux de Mania, n’avons de trace de cette décision ni de ses raisons…

The Exchange (2025)

Le film documentaire d’Avida Livny sort finalement à l’occasion de la Journée du souvenir de la Shoah, en avril 2025.

La Fugue de la mort

Dans son poème La Fugue de la Mort, Paul Celan parle de ceux qui sont partis en fumée (allusion évidemment aux chambres à gaz et aux crématoires) et dont la « tombe est dans les nuages ».

C’était probablement le sort de Mania, comme celui de tant de millions d’autres malheureux, dont on ne sait ni où ni quand ils sont morts, et qui n’ont pas de tombe. De ce fait, leur histoire ne se clôt pas pour les générations suivantes, c’est une histoire sans fin.

Mania et Meir Fingerhut, 1939?

Mania et Meir Fingerhut, 1939?

Ma mère s’appelait aussi Mania, je te l’avais dit ?

Commentaire par betsabee — 10 mars 2012 @ 19:06

Non, tu penses bien que je m’en serais souvenu !

Commentaire par Miklos — 10 mars 2012 @ 20:14

Michel, fascinant comme toujours. Je suis en train de publier le Journal d’une femme, écrit en 1916 pour son fils disparu en guerre. Et chaque jour je trouve un détail, un document porté disparu, un ami qui se souvient de quelque chose, quelqu’un qui a connu quelqu’un. Toujours incroyable le fil de l’histoire qui ne se coupe jamais.

Commentaire par Patrizia R. — 10 mars 2012 @ 21:14

Exactement. C’est cela, une mémoire active, il me semble.

Commentaire par Miklos — 10 mars 2012 @ 21:45

[...] Mon grand-père y était un petit commerçant – il vendait des machines à coudre, puis des appareils photos – et ma grand-mère élevait ses trois enfants. Ces deux Juifs pratiquants, tolérants et généreux malgré les conditions extrêmes de leur vie, entre pauvreté et pogroms, disparurent en 1942 ainsi que la première femme de papa. [...]

Ping par Miklos » Je ne suis pas un Français de souche — 14 mars 2012 @ 22:04