Le cœur qui danse

Il suffit parfois de nommer les choses pour leur donner un sens. C’est ce que l’ouvrage de Dominique Frétard, consacré à la danse contemporaine, a fait pour moi avant même que je n’en commence la lecture à propos d’un certain genre de danse contemporaine qui, malgré mon amour quasi inconditionnel pour la chorégraphie actuelle, m’a laissé froid ou m’a indigné par une indigence et ce que je pense être une sorte de mépris du public – le comble, pour un spectacle (bien qu’Arthaud soit passé par là). Intitulé Danse et non-Danse. Vingt-cinq ans d’histoires, il identifie ainsi ce qui m’y parle et ce qui m’y rebute. Réaction à la prééminence étouffante, surtout en France, de « la figure du ballet classique, dévoreuse d’espace », à tel point qu’on n’y trouve personne qui veuille « s’affronter à sa puissance », contrairement aux grands talents de la danse contemporaine qui ont émergé des « habités par la force des grands anciens ». Ici et maintenant, on rejette tout1, « on refuse naïvement de s’inscrire dans l’histoire de la danse », que peut-il donc rester ? Créer à tout prix. Et le prix ? des danseurs en couche-culotte qui illustrent bien l’état infantile (Frétard, plus généreusement, dit « juvénile ») d’une certaine mouvance actuelle. Mais il y a encore, bien heureusement, de la danse qui se crée sur des assises solides sans pour autant sombrer dans un classicisme académique.

Il suffit parfois de nommer les choses pour leur donner un sens. C’est ce que l’ouvrage de Dominique Frétard, consacré à la danse contemporaine, a fait pour moi avant même que je n’en commence la lecture à propos d’un certain genre de danse contemporaine qui, malgré mon amour quasi inconditionnel pour la chorégraphie actuelle, m’a laissé froid ou m’a indigné par une indigence et ce que je pense être une sorte de mépris du public – le comble, pour un spectacle (bien qu’Arthaud soit passé par là). Intitulé Danse et non-Danse. Vingt-cinq ans d’histoires, il identifie ainsi ce qui m’y parle et ce qui m’y rebute. Réaction à la prééminence étouffante, surtout en France, de « la figure du ballet classique, dévoreuse d’espace », à tel point qu’on n’y trouve personne qui veuille « s’affronter à sa puissance », contrairement aux grands talents de la danse contemporaine qui ont émergé des « habités par la force des grands anciens ». Ici et maintenant, on rejette tout1, « on refuse naïvement de s’inscrire dans l’histoire de la danse », que peut-il donc rester ? Créer à tout prix. Et le prix ? des danseurs en couche-culotte qui illustrent bien l’état infantile (Frétard, plus généreusement, dit « juvénile ») d’une certaine mouvance actuelle. Mais il y a encore, bien heureusement, de la danse qui se crée sur des assises solides sans pour autant sombrer dans un classicisme académique.

Sidi Larbi Cherkaoui : la foi dans l’homme

C’est le Théâtre de la Ville qui m’a fait découvrir Sidi Larbi Cherkaoui (dont j’ai parlé plusieurs fois avec admiration), preuve que la valeur n’attend pas le nombre des années. Si ses spectacles précédents mettaient en scène une troupe, Zero degrees, ce soir d’octobre, fut un long pas-de-deux fort, tendre, intérieur, élégiaque, le sien et celui d’Akram Khan – d’ailleurs, plutôt un pas-de-quatre, puisqu’il y avait deux poupées articulées de taille humaine, ombre des danseurs et parfois presque insufflées de vie autant qu’eux. Ce duo d’hommes, belle méditation sur l’homme et sur l’autre, sur la mémoire et sur le présent, sur l’identité et le rejet, et finalement sur la compassion, poursuit ainsi le parcours de ce chorégraphe qui doit être profondément croyant ainsi que son compère dans ce spectacle, sans pour autant jamais tomber dans une religiosité étriquée ni, à l’inverse, dans un syncrétisme fade.

DV8 : le spectacle désacralisé

Le nom même de la compagnie britannique DV8 Physical Theatre du chorégraphe australien Lloyd Newson indique bien déjà qu’on est loin du conventionnel, « DV8 » se prononçant, en anglais, deviate. Scène dans la scène, Just for Show est un spectacle tonique qui tourne en dérision la culture du spectacle en en récupérant les icônes qu’il transforme, à l’aide d’une scénographie fine et ironique et des effets jamais gratuits : volutes de lumières années 60, yoga New Age et flower generation, vidéo, hologrammes… tout passe dans ce tourbillon magique plein d’énergie, en des clairs-obscurs et des lumières rasantes rappelant parfois des solarisations de Man Ray. L’image de la star (qu’on collerait bien sur quelques-unes des célébrités d’aujourd’hui) en prend pour son grade : poupée de cire – poupée de son manipulée par son entourage pour être remplacée par un clone au même discours convenu. Le public, lui aussi, n’est pas épargné : la star descendue dans la salle jette son dévolu un spectateur auquel elle offrira le champagne et avec lequel elle regardera une partie du spectacle, tout en minaudant de la façon si agaçante qu’ont certaines pimbêches à se trémousser extatiquement dans des spectacles branchés. Le Théâtre de la Ville ne s’y est pas trompé (il se trompe d’ailleurs si rarement) en nous les amenant en octobre, ce fut un régal. Preuve s’il en est que l’on peut démonter avec art et bon goût des vaches d’or sans sombrer dans le trash et le nihilisme, bien au contraire.

Garry Stewart Australian Dance Theatre : le vol suspendu

Si la photographie est, de par sa nature même, l’art de l’immobile, elle peut donner la sensation du mouvement, et parfois de façon vertigineuse. C’est ce que la photographe américaine Lois Greenfield nous a démontré en live avec art lors du spectacle Held de l’Australian Dance Theatre au Théâtre de la Ville en novembre. Deux grands écrans délimitaient la scène (et, parfois, étaient déplacés de façon à la recomposer entièrement). Greenfield, ouvent accroupie au centre et à peine visible, photographiait les danseurs avec un appareil ultra rapide, avec ou sans téléobjectif, et ses photos apparaissaient sur les écrans deux ou trois secondes plus tard. Prises souvent à l’apogée d’un mouvement, elle en arrêtait ainsi le geste en plein air, et tandis que, devant nos yeux, les danseurs regagnaient la terre, ils restaient en même temps comme suspendus sur les écrans, bien plus grands qu’en réalité. Cette simultanéité de mouvement-immobilité allait à l’encontre de toute notre expérience du réel et induisait deux visions simultanées du monde. À d’autres moments, elle photographiait en gros plan des poses souvent tendres des danseurs enlacés, et ces détails en devenaient des natures mortes épurées et abstraites en noir et blanc. Dans une scène particulièrement saisissante, l’éclairage devenu stroboscopique lui permit de faire des photos superposant, comme l’avait déjà fait Muybridge, la décomposition d’un mouvement, sur la même photo ; un danseur dont les bras démultipliés dessinent leur mouvement dans l’air, un déplacement qui laisse une aura derrière le danseur… Cette démarche poétique à deux voix, celle de la danse et de la photographie, tout aussi originale que celle de DV8 et leur multimédia, utilise ici un principe opposé au leur : la fixation pour l’éternité de l’instant fugace.

Balanchine entre tradition et modernisme

Mikhaïl Loboukhine dans Le Fils Prodigue

Danseurs dans La Valse

Ouliana Lopatkina et Vladimir Chichov dans La Valse

Photos : John Ross, ballet.co.uk

By permission.La soirée George Balanchine au Théâtre du Châtelet le 28 novembre comprenait quatre œuvres chorégraphiées à diverses époques et interprétées par le Ballet et l’Orchestre du Théâtre Mariinksi de Saint-Pétersbourg (ex Kirov). Après un Quatre Tempéraments académique et ennuyeux (ronds de jambes et fouettés à l’envi) sur une musique de Paul Hindemith créé en 1946, et un Fils prodigue amusant et quelque peu désuet (il s’agit d’un ballet créé en 1929 par les Ballets russes de Diaghilev, avec des décors et des costumes fauves du peintre Georges Rouault) sur une musique de Serge Prokofiev, on a eu droit à un moment de grâce : il s’agissait du dernier mouvement de La Valse de Maurice Ravel (créé en 1951) : dans une salle de bal d’une sobriété saisissante (mur de lumière bleu nuit, minces draperies noires s’élevant vers les cintres), une foule semble danser une valse silencieuse et tourbillonnante, éclairée par le chatoiement des jupes en organdi rouge et noir des femmes, jusqu’à l’apparition finale d’un homme en noir qui enlève dans un pas de deux fatal une femme en blanc, qu’il vêt progressivement de noir et qui finit pas s’écrouler morte dans le paroxysme inéluctable de la musique et de leur tourbillon.

Il est indéniable que cette troupe danse bien, même très bien, avec une élégance rare autant dans la chorégraphie que dans les costumes et les lumières ; il suffit de voir la prestation magique de la filiforme Yekaterina Kondaurova dans le rôle de la Diva qui séduit et dépouille le Fils prodigue dansé avec grâce sensuelle par Mikhaïl Loboukhine. Mais c’est une troupe classique vraiment moderne : danseuses anorexiques aux seins plats et aux cuisses de grenouille, danseurs aux cuisses hypermusclées… c’est aussi une troupe moderne très (parfois trop) classique, dans son attitude corporelle sculpturale et dans sa démarche stylisée. Mais dans la Valse, dans cette splendide Valse sépulcrale, on ne le voyait plus.

1 Dans un monde qui évolue, une France figée procède par révolutions et par excès, effaçant tout pour retomber parfois dans les travers du passé.

Vendredi, c’était un enregistrement du quatuor Arditti en plein vol qui était diffusé dans l’Espace de projection de l’Ircam, la salle à acoustique variable située sous la fontaine de Nikki de Saint Phalle, lieu idéal pour cette diffusion — le son était partout, on semblait percevoir les hélicoptères s’élever dans le ciel. Cette musique accompagnait une chorégraphie d’

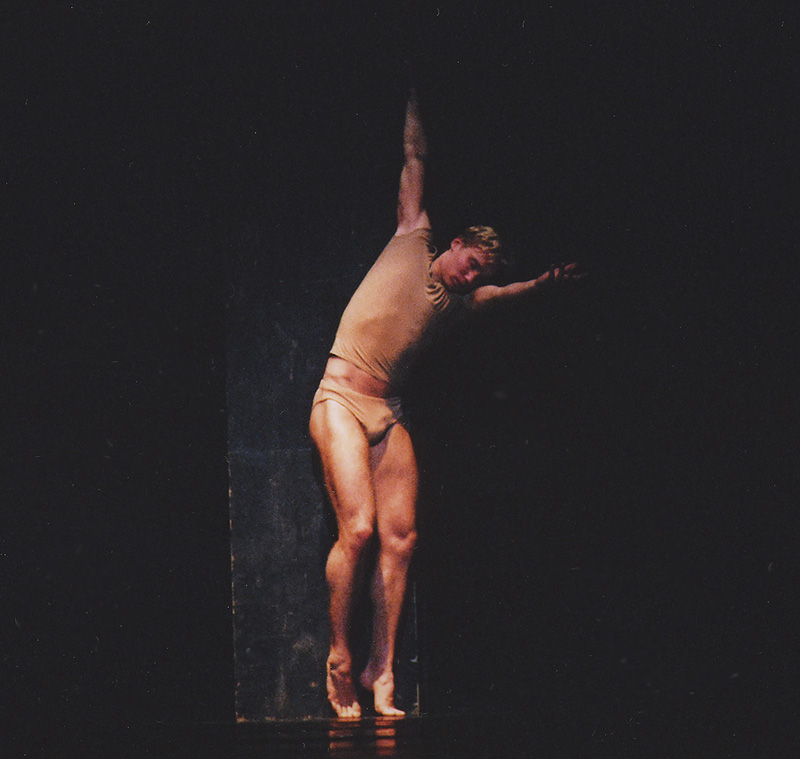

Vendredi, c’était un enregistrement du quatuor Arditti en plein vol qui était diffusé dans l’Espace de projection de l’Ircam, la salle à acoustique variable située sous la fontaine de Nikki de Saint Phalle, lieu idéal pour cette diffusion — le son était partout, on semblait percevoir les hélicoptères s’élever dans le ciel. Cette musique accompagnait une chorégraphie d’ Cette œuvre était précédée de Centaures (créée en 1998), un duo masculin torse nu, collants et lanières de cuir, sur une musique (très belle) de György Ligeti, qui, si elle était esthétiquement très léchée (voire tendre et sensuelle à certains moments), était encore plus froide que l’autre, et n’“allait” nulle part, c’étaient des scénettes qui m’ont fait penser à certains passages de Fantasia et non pas à l’après-midi d’un Faune inimitable (même en le doublant on n’y pensait vraiment pas)… Ça volait moins haut que les hélicoptères, pour sûr.

Cette œuvre était précédée de Centaures (créée en 1998), un duo masculin torse nu, collants et lanières de cuir, sur une musique (très belle) de György Ligeti, qui, si elle était esthétiquement très léchée (voire tendre et sensuelle à certains moments), était encore plus froide que l’autre, et n’“allait” nulle part, c’étaient des scénettes qui m’ont fait penser à certains passages de Fantasia et non pas à l’après-midi d’un Faune inimitable (même en le doublant on n’y pensait vraiment pas)… Ça volait moins haut que les hélicoptères, pour sûr. Afrique du sud, Belarus, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suisse sont les pays d’origine ou de nationalité des

Afrique du sud, Belarus, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suisse sont les pays d’origine ou de nationalité des