Bavarde, mijaurée, pimbêche ou bégueule ?

Le monde est devenu, sans mentir, bien méchant.

J’ai vu que les procès ne donnaient point de peine ;

Six écus en gagnaient une demi-douzaine.

Mais aujourd’hui, je crois que tout mon bien entier

Ne me suffirait pas pour gager un portier.

Mais j’aperçois venir madame la comtesse

De Pimbêche. Elle vient pour affaire qui presse.

Jean Racine, Les Plaideurs, acte I sc. 6.

Les pimbêches doivent leur notoriété à la plus célèbre d’entre elles, comtesse de surcroît, qui, malgré son titre de noblesse, ne chôme pas : elle passe son temps à intenter des procès :

Monsieur, tous mes procès allaient être finis :

Il ne m’en restait plus que quatre ou cinq petits ;

L’un contre mon mari, l’autre contre mon père

Et contre mes enfants. Ah, Monsieur, la misère !

Je ne sais quel biais ils ont imaginé,

Ni tout ce qu’ils ont fait. Mais on leur a donné

Un arrêt par lequel, moi vêtue et nourrie,

On me défend, Monsieur, de plaider de ma vie.

(…)

Je n’en vivais, Monsieur, que trop honnêtement.

Mais vivre sans plaider, est-ce contentement ?

Il ne s’agit pas pour elle uniquement de gagner (« J’y vendrai ma chemise ; et je veux rien, ou tout ») mais elle ne trouve son plaisir que dans la procédure elle-même. Dès la première scène des Plaideurs, on constate qu’elle est aussi fort bavarde, n’hésitant pas à interrompre son interlocuteur qu’elle n’écoute pas vraiment pour raconter ses déboires judiciaires.

Ceci nous amène à citer un fort sérieux et involontairement amusant article qui établit les distinctions et les similitudes entre ces deux types de personnages – et malheureusement de personnes bien réelles – en y rajoutant la mijaurée et la bégueule :

Il est plus facile d’établir la différence qui distingue ces mots que de fixer le point où ils conviennent entre eux. On peut dire cependant que ce sont tous des termes d’injure et de mépris, dont le ridicule forme le caractère commun. On trouve leur différence dans les définitions qu’en donne l’Académie.

La bavarde est celle qui parle sans discrétion et sans mesure, et en cela ce caractère a plus de rapport avec celui de la bégueule qu’avec les autres. Court de Gébelin donne pour racine à ce mot la syllabe ba, désignant diverses idées relatives aux enfants, d’où l’on a formé bave, salive qui coule sur les lèvres ; baver . . . . b a v a r d, enfant qui bave.

De cette acception propre découle l’acception figurée qui désigne toute personne qui, sans dire rien qui vaille, parle toujours à tort et à travers, comme pour satisfaire un besoin immodéré de remuer la langue et les lèvres, qui parle beaucoup pour dire peu de chose et dont les discours ne sont que des phrases sans intérêt et sans sel. Ainsi une bavarde, d’après cette étymologie, est une femme dont les paroles coulent de sa bouche sans choix et sans réflexion, comme la bave de la bouche des enfants.

Mijaurée se dit d’une femme ou d’une fille dont les manières sont affectées ou ridicules, c’est-à-dire qui affecte de dire ou de faire certaines choses d’une manière singulière, ou par envie d’étaler un mérite ou des qualités qu’elle croit avoir et dont elle est dépourvue. Ce caractère tient aux trois autres par le ridicule qui leur est commun, et à celui de pimbêche plus particulièrement par l’affectation dans le langage et les manières.

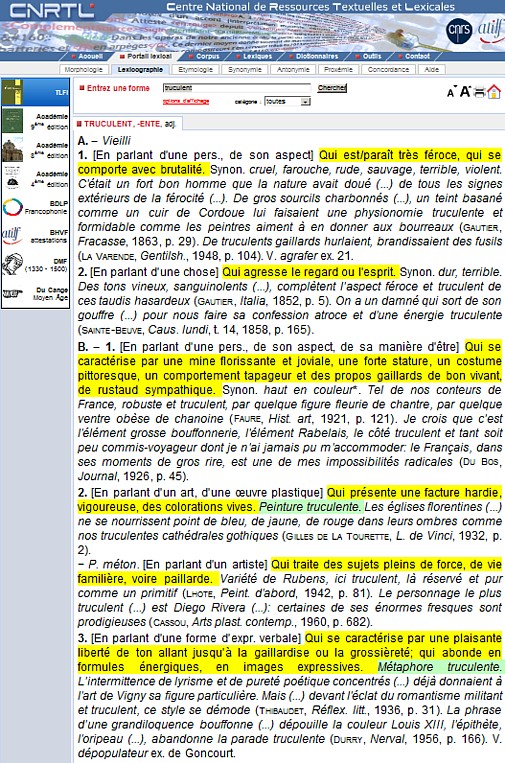

Le mot de pimbêche s’emploie en parlant d’une femme impertinente et qui fait la précieuse. La pimbêche se rapproche de la bégueule en ce qu’elle est impertinente comme elle, c’est-à-dire en ce qu’elle parle contre la raison, contre la discrétion et la bienséance ; elle a du rapport avec la mijaurée par l’affectation à agir et à parler d’une manière singulière ; mais elles diffèrent entr’elles par le fond du caractère : la douceur n’est pas incompatible avec le caractère de la mijaurée, mais la pimbêche est aigre et mordante.

Selon Court de Gébelin, pimbêche est dérivé de pin, ping, qui signifient joli, fin ; et vraisemblablement de bec, bouche mordante.

Quant à la bégueule, c’est une femme sotte, ridicule, impertinente et avantageuse. Elle s’identifie avec la pimbêche par l’impertinence, et avec la bavarde par la manière de parler ; mais ce caractère est distingué des autres par la sottise, elle est grossière, sans esprit et sans jugement. Elle en diffère encore par le ton avantageux, confiant, présomptueux qu’elle affecte, pour chercher à prendre avantage sur les autres et à se prévaloir et abuser de leur facilité. Court de Gébelin dérive le mot bégueule de béer et de gueule — gueule ouverte.

Pour l’ordinaire les bavards et les bavardes sont d’assez bonnes gens. Ne leur confiez pas votre secret ; ce serait vouloir puiser de l’eau dans un panier : ils le trahiraient, non pas par dessein de vous nuire, car ils ne gardent pas mieux le leur ; mais par le besoin de parler. On pourrait supposer que ce défaut provient d’un vice dans les organes, etqu’il aurait pu, sinon être corrigé, au moins être tempéré par l’éducation. La bavarde fatigue par son babil, cependant on la supporte sans beaucoup de peine.

Le caractère de la mijaurée est un ridicule de son esprit ; on le lui pardonne, parce qu’il ne fait tort qu’à elle : on rit de son travers, et l’on désire de ne pas la rencontrer dans la société.

La pimbêche gêne ; il faut avec elle se tenir sur la réserve, de crainte de blesser son amour-propre : on l’évite.

Le caractère de la bégueule, au contraire, n’est pas un travers de son esprit, mais il dérive d’un défaut, d’un manque d’esprit. On éprouve auprès d’elle tous les sentiments désagréables que font naître les trois autres : elle inspire de plus le mépris et une sorte d’indignation. La fuite est le seul remède à ce mal.

Journal de langue et de littérature françaises, par une société de gens de lettres, rédigé par J. Laforgue, t. II. Dresde, 1831.

On aurait pu se demander pourquoi au moins deux de ces termes – pimbêche et mijaurée – n’ont pas d’équivalent masculin (bégueule est rarement utilisé pour parler d’un homme), mais on laissera ce débat purement linguistique à d’autres. On se concentrera sur l’éternelle pimbêche, avatar déplaisant de l’éternel féminin que l’on retrouve de tous temps et en tous lieux. Racine n’a d’ailleurs pas inventé ce qualificatif même s’il lui a donné sa notoriété : on en trouve par exemple l’usage dans un texte de la main de SullyMémoires des sages et royales oeconomies d’Estat, domestiques,

politiques et militaires de Henry le Grand., publié un an avant la naissance de l’auteur des Plaideurs, dans lequel il qualifie mademoiselle d’Antraigues dont Henri IV s’était follement entiché, de « pimbêche et rusée femelle ».

Pour finir, on signalera qu’elle a refait une incursion dans le théâtre : on retrouve un personnage portant ce nom, cette fois-ci de basse condition (puisque « servante chez Dégommé ») dans N, I, NI. ou Le danger des Castilles, amphigouri-romantique, en cinq actes et vers sublimes, mêlés de prose ridicule, par MM. Carmouche, de Courcy et Dupeuty, représenté pour la première fois à Paris sur le Théâtre de la Porte Saint-Martin le 12 mars 1830.

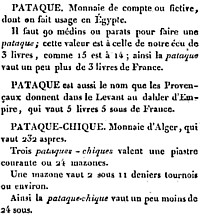

Les liaisons mal-t-à-propos, connues plus savamment sous l’appellation de pataquès (à ne pas confondre avec pataque et son pluriel pataques, autrefois monnaie de compte, ni même avec les

Les liaisons mal-t-à-propos, connues plus savamment sous l’appellation de pataquès (à ne pas confondre avec pataque et son pluriel pataques, autrefois monnaie de compte, ni même avec les