« Les Xipéhuz sont évidemment des Vivants. Toutes leurs allures décèlent la volonté, le caprice, l’association, l’indépendance partielle qui fait distinguer l’Être animal de la plante ou de la chose inerte. Quoique leur mode de progression ne puisse être défini par comparaison – c’est un simple glissement sur terre – il est aisé de voir qu’ils le dirigent à leur gré. On les voit s’arrêter brusquement, se tourner, s’élancer à la poursuite les uns des autres, se promener par deux, par trois, manifester des préférences qui leur feront quitter un compagnon pour aller au loin en rejoindre un autre. (…) Je ne sais pas s’il faut dire que les Xipéhuz sont de différentes formes, car tous peuvent se transformer successivement en cônes, cylindres et strates, et cela en un seul jour. Leur couleur varie continuellement (…). » – J.-H. Rosny Ainé, Les Xipéhuz (1867)

Tout compositeur ayant écrit plus d’une centaine d’œuvres en a forcément une qui porte le numéro 111 dans son catalogue, même si on ne sait plus laquelle. Mais « L’opus 111 » sans autre précision suggère à beaucoup d’amateurs de musique classique un de ses grands chefs-d’œuvre bien précis, la trente-deuxième et dernière sonate pour piano en ut mineur de Beethoven1 – dont certains accords et rythmes « rappellent » curieusement le jazz. Quant au second quintette à cordes en sol majeur op. 111 de Brahms, il est considéré, avec le premier quintette à cordes (op. 88) et le sublime quintette pour clarinette et cordes (op. 115), comme « la quintessence de l’introspection brahmsienne et sommets de toute la musique de chambre »2. Ce n’est qu’un hasard : la cantate d’église BWV 111 de Bach (« Was mein Gott will, das g’scheh allzeit »), l’opéra Ascanio in Alba, Serenata teatrale K. 111 de Mozart, les Trois Fantasiestücke pour piano op. 111 de Schumann, la Toccata op. 111 n° 6 de Saint-Saëns (d’après son cinquième concerto pour piano) ou la Sixième symphonie en mi bémol mineur op. 111 de Prokofiev n’ont pas atteint ce statut élevé.3

Sans être adepte de numérologie, on ne pouvait s’empêcher de penser musique lors de Plus ou moins l’infini, le magnifique et très poétique spectacle de la Cie 111 créée en 1999 et dirigée par Aurélien Bory, et mis en scène par Phil Soltanoff, lui-même directeur de la compagnie de théâtre expérimental mad dog. La salle du Théâtre de la Ville et sa scène nue sont plongées dans l’obscurité. Des cintres commence à descendre lentement une armée de bâtons lumineux, qui s’arrêtent en hauteur bien alignés en une douzaine de rangées ; on ne voit comment ils sont ainsi suspendus entre ciel et terre – qu’importe, d’ailleurs. Puis ils commencent à évoluer verticalement, transformant l’agencement d’origine en de multiples formes géométriques chatoyantes qui ne sont pas sans évoquer des polyphonies de Bach (et leur illustration dans Fantasia) ou des tableaux de Vasarely. L’harmonie et le coulé de leurs mouvements leur donne vie : on croirait voir une troupe de danseurs filiformes.

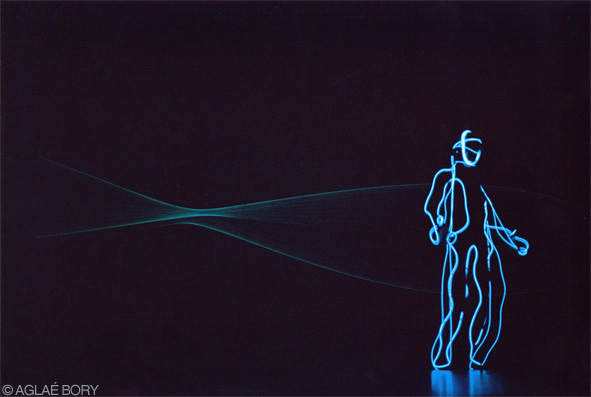

Quand, plus tard, apparaîtront les acteurs4 – quatre hommes en costume et une femme en jupe étroite – leur maintien impassible leur donnera parfois une apparence inhumaine – objets décoratifs ou êtres extra-terrestres. Eux aussi se décomposeront et se recomposeront avec fantasmagorie par la magie de la mise en scène très imaginative et pince-sans-rire : on verra ainsi un homme partir à la poursuite de sa tête ou de son bras (à l’aide d’un dispositif qui n’est pas sans rappeler celui de la Table pour un roi fou de Royal de Luxe), la femme prendre la dimension gigantesque du plateau. Les fines baguettes seront remplacées plus tard par une foule de mâts presque aussi hauts que la scène, s’agglutinant côte à côte ou s’éloignant les uns des autres comme des spectateurs d’une course, se transformant parfois en arcs sous l’action de l’homme. Quelques-uns se déplaceront rapidement le long de la scène, un acteur s’y accrochant tel un étendard battant lentement dans le vent ou parcourant l’espace en enjambées gigantesques et ralenties comme s’il évoluait dans un immense aquarium. La lumière – et l’obscurité, son indispensable contrepartie – jouent un rôle tout aussi essentiel que les lignes et les hommes ; on verra l’ombre d’un couple jouer des saynètes hilarantes projetées sur le mur du fond de la scène, et pourtant aucun des acteurs ne bouge – l’illusion du mouvement est obtenue par effet stroboscopique. C’est la lumière qui, finalement, transformera l’homme en une silhouette dessinée par une ligne qui se défera graduellement.

Ce très riche spectacle se « lit » à de multiples niveaux : concret, symbolique, métaphorique ; ce n’est pas qu’une série de variations mathématiques et musicales sur la ligne – dans sa finitude ou son infini : l’apparente simplicité des lumières, des objets et des costumes dessine de façon épurée une réflexion profonde, souriante et pudique mais sans prétention sur le temps et son apparente linéarité, sur l’espace, sur leur rapport au corps et à l’être, pour « situer l’action entre l’à-peu-près et l’absolu » (Aurélien Bory). Est-ce du cirque moderne, de la danse contemporaine, voire du théâtre d’images ? Ce spectacle cohérent ne se laisse pas réduire facilement à une catégorie, il les transcende et les fusionne avec intelligence, comme l’ont fait en leur temps Philip Glass et Bob Wilson. Ce que confirme Aurélien Bory : « Nous situons notre recherche à la lisière de différents domaines. Nous aimons non pas être au cœur des disciplines mais tout au bord, sur la tranche. Créer un vocabulaire qui ne soit pas perçu uniquement comme du jonglage, de la danse, du théâtre d’objet mais tout simplement comme un événement visuel. Faire émerger le sens de la forme en donnant la possibilité au spectateur d’investir sa propre capacité d’imagination et d’y reconnaître les traits de sa propre expérience. » Il nous évoque d’autres spectacles extraordinaires qui nous ont ravis – Mummenschantz dès les années 1970, ou le Garry Stewart Australian Dance Theatre et le Alwyn Nikolais Dance Theater (tous deux au Théâtre de la Ville plus récemment) – et restera indubitablement un événement mémorable.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à la Cie 111 non seulement pour le plaisir qu’ils nous ont procuré mais pour leur autorisation à reproduire ici ces trois photos de leur spectacle.

À lire :

• J.-H. Rosny Ainé, Les Xipéhuz

• Partition de la Sonate op. 111 de Beethoven.

1 Dont on ne saurait assez recommander les interprétations historiques d’Artur Schnabel ou d’Edwin Fischer.

2 Le bouleversant quintette pour clarinette, « apogée de l’entière création brahmsienne », a été bien plus enregistré que ceux pour cordes ; pour le premier, on préfère l’exécution qu’en ont fait Alfred Boskovsky et des membres de l’Octuor de Vienne.

3 Il n’est pas surprenant qu’un label de disques classiques – créé en 1990 par Yolanta Skura, et racheté depuis par Naïve (fondée en 1998 par Patrick Zelnik, et qui a aussi aspiré Ambroisie, Andante, Astrée, Auvidis, Montaigne…) – ait choisi Opus 111 comme nom.

4 Comme on le verra plus tard, ce sont plutôt des performers, terme qui n’existe pas vraiment en français pour dénoter les acteurs de ce genre de spectacle.