J’aime les socialistes

Toutes les fois que quelque socialiste est élu, je me réjouis. Ce n’est point par raisonnement, c’est plutôt par instinct. C’est puéril, mais il me semble que je me ferais hacher plutôt que de cacher cette joie-là.

Elle est peu raisonnable, parce que l’étiquette ne fait pas le vin. Je ne sais pas comment se forment les opinions de presque tous ceux qui se font élire : ils prennent leur opinion comme ils prendraient un métier. Il n’est point de petit attaché qui ne soit disposé à se dire radical-socialiste pour le moins, si quelque circonscription le veut, et quoiqu’il soit, au fond, aussi ambitieux, aussi méprisant, aussi arrogant, aussi intrigant, aussi aristocrate que l’on voudra. Ainsi, quand je me réjouis en lisant le mot « socialiste », j’applaudis peut-être au premier succès de quelque plat valet des puissances, qui ne rêve qu’à être un peu tyran et à protéger des flatteurs. Mais mon imagination brode tout autrement : je me représente un large visage, qui reflète de vives émotions ; des yeux pleins de feu ; un air de bonhommie puissante ; un bon sourire ; au total un de ces hommes qui aiment la paix, mais qui aiment encore mieux la justice que la paix.

Mais, même en mettant ainsi tout au mieux, pourquoi suis-je heureux de voir un socialiste de plus aux affaires publiques ? Je ne crois pas tant à l’efficacité des lois et à la puissance des gouvernants. Je sais que les idées sont toujours écrasées par les intérêts ; et même je ne juge pas que cela soit mauvais ; car les intérêts, en se tassant par leur poids, donnent une espèce de justice ; et il faut bien aussi un contre-poids aux idées, parce qu’il y a toujours trop de simplicité dans les idées, d’où il pourrait résulter de grands maux, si comme le veut Platon, les philosophes étaient rois.

Même je n’aime pas beaucoup entendre les socialistes, parce qu’ils prêchent tous la même chose, et regardent leurs rêves au lieu de considérer les passions humaines. Ils semblent croire que l’injustice, la rapacité, l’orgueil, la vanité, l’amour, la jalousie, l’ambition, le mépris, résultent du régime capitaliste alors qu’on pourrait, avec autant de vraisemblance pour le moins, soutenir la thèse tout à fait contraire. Au reste, dans la pratique des affaires publiques, ils se trompent tout aussi bien que les autres, comme des mathématiciens perdus dans une forêt.

Je sais tous cela : mais j’ai tout de même une tendresse de cœur pour eux. Cela vient sans doute de ce que, tout en respectant les puissances en homme qui sait le prix de l’ordre, réellement je ne les aime pas ; et cela me plaît, de penser au nez qu’elles font, les puissances.

Alain

Propos 792

7 mai 1908

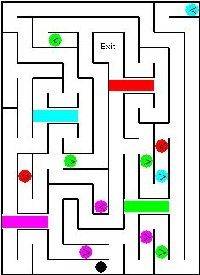

Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “

Si la presse populaire publie, dans ses rubriques de loisirs, des labyrinthes plus ou moins simples, les technologies de l’informatique ont permis de mettre à la disposition des amateurs des labyrinthes reconfigurables : dans le “

C’est Turbulent, l’installation vidéo de la grande photographe iranienne

C’est Turbulent, l’installation vidéo de la grande photographe iranienne