Antonio Canova : tombe de l’archiduchesse Maria Christina (détail). Église des Augustins, Vienne.

C’est cette remarque pleine de bon sens qu’un jeune soldat lance à une belle veuve éplorée qu’il trouve en train de se laisser mourir de chagrin et de faim sur la tombe de son mari et dont il tombe amoureux au premier regard. La suivante de la dame n’était pas arrivée à convaincre sa maîtresse que son défunt n’aurait pas agi ainsi, lui, et qu’il lui fallait mieux en prendre un second, parce qu’« être veuve est un métier qui doit toujours ennuyer ». Il faudra la belle mine du gaillard, sa bonne humeur et sa condition sociale – « Je suis gen gen gen, Je suis ti ti ti, Je suis gen, Je suis ti, Je suis gentilhomme », lui chante-t-il – et, avouons-le, ses victuailles, pour convaincre la belle éplorée et affamée qui « sent à la fois dans son âme naître l’amour et l’appétit ». Le mort exprime sa jalousie et sa colère mais sans succès ; son corps finira sur la potence voisine d’où a disparu celui du larron que le soldat était chargé de surveiller mais que les pleurs de la veuve avaient détourné de sa tâche.

Ne dirait-on pas le livret d’une opérette d’Offenbach ? Que nenni, il s’agit d’une cantate, La Matrone d’Éphèse, de Nicolas Racot de Grandval, né près de 150 ans plus tôt (et dont la sœur, actrice de théâtre, était surnommée la belle Hortense, clin d’œil malicieux de l’histoire à Hortense Schneider créatrice du rôle de La Belle Hélène…). Comprenant cinq personnages – la veuve, sa suivante, le soldat, le mort et le récitant (Cupidon et sa flèche parachèveront en passant l’ouvrage du soldat) – elle a été interprétée avec une verve inégalée par le contre-ténor Dominique Visse qui s’était quintuplié pour l’occasion (selon ses propres termes), et l’ensemble Café Zimmermann. On ne pouvait qu’être enchanté par le jeu très expressif, autant au niveau de la voix, claire et acide comme un citron savoureux, qui alternait hauts et bas registres, que du visage qui reflétait toute la gamme des émotions des protagonistes tels les masques grecs de la tragédie ou le regretté Marcel Marceau, et du reste du corps qui occupait la scène et l’espace et dessinait à nos yeux ravis les acteurs de cette saynète.

Ce concert du Théâtre de la Ville était consacré aux cantates et concertos comiques français, genre qui révèle bien d’agréables surprises. On avait déjà entendu Visse récemment en concert avec l’ensemble vocal Clément Jannequin qu’il avait fondé en 1978 dans un délicieux programme de chansons profanes de la Renaissance, toujours au Théâtre de la Ville (salle des Abbesses). Ici, il était le seul chanteur sur scène – à l’exception d’un soutien vocal lors de l’œuvre qui clôturera le concert, La Sonate de Pierre de la Garde, encore plus surprenante par sa « modernité ». C’est une œuvre dans l’œuvre et une parodie du genre : le soliste est un compositeur-chef d’orchestre qui dirige l’ensemble en train de répéter sa sonate, entremêlant le récit et les directives qu’il lance, tour à tour encourageant et courroucé, aux musiciens qu’il trouve peu expressifs et parfois même désaccordés, tout en étant très content de lui : « (aux musiciens, insistant) La la, (la sonate, langoureux) j’ai perdu ce que j’aime, (à la cantonade, satisfait) Ma foi, cette plainte est touchante, Quoique j’en sois l’auteur, Moi-même, elle m’enchante ». L’œuvre se termine dans une explosion – « L’Univers a perdu son repos, La foudre éclate » – immédiatement suivi d’un « Que pensés-vous Messieurs, de ma Sonate ? ». Les messieurs – en l’occurrence l’ensemble Café Zimmermann qui comprenait aussi trois dames – avait été à la hauteur autant musicalement que dramatiquement. Quant au public, il était aux anges. On attend avec impatience la sortie du disque correspondant.

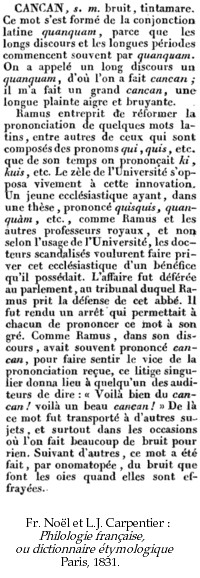

Le programme comprenait le texte des cantates – ce qui en facilitait la compréhension – avec des relents de l’orthographe de l’époque. De son côté, la prononciation de Dominique Visse visait à l’authenticité (on le suppose), s et x finaux non muets (furieux prononcé furieusse), oi prononcé oué, etc., ce qui rajoutait un charme désuet à l’événement. À ce propos, on ne résistera pas au plaisir de citer un texte de l’époque, qui montre bien que les questions de prononciation et d’orthographe divisaient les gens alors comme aujourd’hui : l’adhésion trop stricte aux usages du passé (qu’il qualifie de « respect superstitieux ») et aux règles (« l’extrême exactitude est le sublime des sots »), la résistance à l’innovation et l’attrait qu’il exerce, le rejet de réformes trop brutales (à ce propos, il cite le dictionnaire de l’Académie : « L’ancienne nous échappe tous les jours ; &, comme il ne faut point se presser de la rejetter, on ne doit pas non plus faire de grands efforts pour la retenir »), la question des langues régionales, la méconnaissance de l’anglais par les Français, l’impossibilité de savoir comment se prononçait le latin (on pense à un passage délicieux à ce propos dans Goodbye, Mr Chips), les querelles de clocher entre institutions qui en arrivaient jusqu’à l’anathème, aux tribunaux et au Parlement, le tout agrémenté de quelques piques discrètement amenées (« L’abbé de Saint-Pierre a été plus hardi : ne voyant que fautes & abus dans l’ancienne orthographe, comme il en voyoit dans le gouvernement. »).… On y trouvera même une remarque sur la prononciation ou non des s finaux au théâtre. Alors, qu’aurait-il écrit à propos des partis pris de Dominique Visse ?

L’orthographe et la prononciation

«L’orthographe a causé parmi les gens de lettres, un véritable schisme. Quelques-uns ont cru devoir changer l’ancienne, par la même raison qu’on a réformé nos vieilles modes. Les Italiens avoient donné à toute l’Europe, l’exemple de ces changemens. Le Trissin, ce génie créateur qui ouvrit à sa nation la carrière de tant de genres de littérature, est aussi le premier qui ait porté la lumière jusques sur des choses qui ne sont pas du ressort de l’imagination. Il entreprit d’introduire de nouvelles lettres dans l’alphabet Italien & d’en ôter celles qu’il croyoit inutiles & même embarrassantes ; mais il ne sut pas aussi heureux dans cette innovation que dans plusieurs autres & particulièrement dans celle des vers libres, versi sciolti.

Dès 1531, quelques écrivains François tentèrent également de réformer notre orthographe d’après l’idée du Trissin ; mais ils ne réussirent pas mieux que lui. Le projet de ces hommes systêmatiques etoit de rendre notre langue plus belle, plus facile à lire & surtout à apprendre. Ils trouvoient absurde que l’orthographe ne répondît pas à la prononciation ; que l’une fût continuellement en contradiction avec l’autre. Le plan qu’ils imaginoient pour remédier à ce qu’ils appelloient un abus, étoit bon sans doute ; il avoit de grands avantages ; mais l’exécution n’en étoit pas facile. Pour être rempli d’une manière satisfaisante, il ne falloir rien moins qu’un homme qui eût toujours vécu dans les meilleures compagnies qui possedât parfaitement sa langue qui la parlât sans laisser entrevoir le moindre defaut d’organe de pays, d’ignorance & de mauvaise éducation ! Quelqu’un qui prononceroit bien seroit seul en état d’orthographier de même. Mais quels furent les premiers en France & les plus zélés partisans du neographisme ? un Manceau nommé Jacques Pelletier & un Gascon appellé Louis Maigret. En voulant tous deux ramener l’orthographe à la prononciation usitée, ils ne la ramenèrent qu’à la prononciation de leur pays; & ce qu’il y eut de plaisant, c’est qu’ils se la reprochèrent, & que chacun crut avoir de son côté la véritable & seule manière de bien prononcer.

Les honnêtes gens, qui ne prenoient aucun intérêt à cette contestation, rirent beaucoup des prétentions de l’un & de l’autre. Mais ceux qui tenoient, avec chaleur, pour l’ancienne manière d’orthographier, allèrent plus loin. Ils crurent avoir gain de cause & qu’il ne seroit plus question déformais d’aucune innovation à ce sujet.

Cependant le fameux Ramus, ou Pierre de la Ramée, du sein de la poussière de l’école, voulut entrer en lice. Il inventa & tâcha d’accréditer une nouvelle orthographe. Il enchérit sur tout ce qu’on avoit imaginé pour la réformer. La sienne étoit si singulière que personne ne put lire ses ouvrages & qu’il avoit de la peine à se lire lui- même. Cet inconvénient l’obligea de mettre, à côté de ce qu’il faisoit imprimer suivant sa réforme, la même chose écrite à la manière ordinaire. Le public ne sçut point du tout gré à l’auteur d’avoir eu cette attention, & le traita de ridicule, comme les autres, pour avoir osé innover.

Le mauvais succès de ces différentes tentatives dégoûta, pendant quelque temps, d’en faire de nouvelles. Quelques écrivains se flattèrent d’être plus heureux. On les combattit encore ; mais enfin leurs idées commencèrent à prendre. Ils travaillèrent à différentes reprises sur l’orthographe, & firent presque sentir la nécessité d’en avoir une nouvelle. Ils discutèrent la propriété de chaque lettre. Les accens même ne furent pas oubliés. On détermina où devoient être le grave & l’aigu : le circonflexe fut imaginé alors, afin de constater la suppression de quelques lettres. Il parut des observations sur les points, les deux points, les virgules, & les tréma. Il se fit des in-folio pour ces derniers articles seuls. Il est parlé dans l’abbé Goujet d’un certain docteur, qui se disciplinoit pour les fautes contre l’ABC. Jamais grammairiens ne méritèrent plus qu’alors l’application de cette pensée : l’extrême exactitude est le sublime des sots.

Toutefois ces observateurs rigides ayant une sorte de raison dans la défense de leur cause, grossirent chaque jour leur parti. Les plus grands écrivains se rangèrent à leur opinion. Ce sont eux principalement qui la firent valoir, & qui ont mis à la mode la nouvelle orthographe.

Parmi ceux dont le nom en a le plus imposé, il faut distinguer Du Marsais, l’abbé de Saint-Pierre, & M. de Voltaire. Le judicieux Du Marsais, un des hommes qui a le mieux entendu le génie des langues, & qui a porté plus loin l’esprit de discussion & d’analyse dans toutes les parties grammaticales, a fait voir qu’en matière d’orthographe, si l’usage étoit un maître dont il convint en général de respecter les loix, c’était le plus souvent aussi un tyran dont il falloit sçavoir à propos secouer le joug. Il a marqué les changemens qu’on devoit y faire. Il est d’avis qu’on supprime les lettres redoublées, quand elles ne rendent aucun son. L’abbé de Saint-Pierre a été plus hardi : ne voyant que fautes & abus dans l’ancienne orthographe, comme il en voyoit dans le gouvernement, il a travaillé avec plus de zèle que de sagesse à la réformer. Se moquant également de l’usage reçu, de l’inutilité & des inconvéniens d’une trop grande innovation, & de l’habitude des yeux qu’un pareil changement blesse, il ne s’est embarrassé que d’établir ses idées singulières, de réaliser ses rêves sur le néographisme, de mettre un accord parfait entre l’orthographe & la prononciation. Il ne bornoit pas à notre langue la réforme qu’il méditoit de faire, il vouloit qu’elle s’étendit à toutes les langues de l’Europe. Dans son livre de la Taille réelle, un de ses meilleurs ouvrages, il tâcha de réduire en pratique son nouveau systême sur l’orthographe ; mais plus d’une personne se trouva fort embarrassée à la lecture. Un homme en place fut obligé, pour pouvoir le lire, de le faire copier suivant l’usage accoutumé. On y lit, saje, usaje, langaje, néglijence, peizam, Fransoés, Ejipsiens, &c., &c. Comme l’auteur se doutoit bien de la peine qu’on auroit à le lire, il eut l’attention de faire écrire souvent, dans une même page, les mêmes mots suivant l’usage ordinaire, & suivant ses nouvelles idées. Cette bisarrerie & cette bigarrure rendirent l’innovation encore plus ridicule. M. de Voltaire passe pour avoir innové à son tour ; mais la pratique qu’il suit & qu’il est parvenu à rendre assez commune avoit été proposée avant lui. Sa manière d’orthographier ne consiste qu’en deux ou trois points : il écrit connaître, aimait, Français, quoique Louis XIV prononçât toujours François. Il met deux F à philosophe. Chez lui les lettres redoublées sont rares : en général, il écrit ais ou ois, selon que l’on prononce l’un ou l’autre. Il décide, par ce moyen, la bonté de bien des rimes, & la terminaison véritable de beaucoup de noms de peuples.

On a poussé encore plus loin l’innovation. Un auteur s’est attaché à ce que son orthographe rendit scrupuleusement toutes les inflexions de la voix : par exemple il écrit ele au lieu d’elle.

Le systême des plus hardis novateurs, en fait d’orthographe, fut vivement réfuté par ceux qui lui préféroient l’ancienne. M. l’abbé d’Olivet combattit pour l’usage. L’abbé Desfontaines, toujours en guerre pour abbatre l’hidre du néologisme, tourna pendant quelque temps sa plume contre le néographisme. Beaucoup d’écrivains se joignirent à ce combattant redoutable. Ils ne cessèrent de répéter qu’il étoit de la dernière importance de laisser les choses sur l’ancien pied ; qu’il y allait de la police des lettres, & de celle même de l’état ; que l’orthographe intéressoit la grammaire & la langue ; qu’il falloit apporter autant de soin pour orthographier correctement, que pour écrire purement : ils se plaignoient de ce qu’on se relâchoit là-dessus. Ils fondoient leurs exclamations sur la nécessité de conserver l’étymologie des mots ; de faire porter à notre langue, dérivée de celle des anciens Romains, les glorieuses marques de son origine ; sur la difficulté qu’il y auroit à distinguer le singulier & le plurier, soit des noms, soit des verbes, puisque il aime & ils aiment, s’écriroient il aime, ils aime ; sur la multitude de dialectes qui s’introduiroient dans notre langue, le Normand, le Picard, le Bourguignon, le Provençal, étant autorisés à écrire comme ils parlent ; enfin, sur l’inutilité dont deviendroient nos bibliothèques, & sur l’obligation où l’on seroit d’apprendre à lire de nouveau tous les livres François imprimés auparavant la réforme. Ils ajoutoient que cette différence, qui se trouve entre notre orthographe & notre prononciation, se faisoit encore plus sentir dans la langue Angloise. Il est vrai que de toutes les langues connues, c’est celle où ce défaut est le plus considérable. Les Anglois ne prononcent aucune des cinq voyelles comme les autres nations. Un François qui ne sçauroit point leur langue, & qui liroit en présence d’un d’eux, par exemple, i have, j’ai, ne seroit point entendu. L’Anglois croiroit qu’il n’y a point de mot pareil dans toute sa langue. Cette difficulté extrême d’articuler le son propre de chaque voyelle, de connoître toute la variété des accens de cette langue, de saisir certains sifflemens de syllabes finales, fait que l’Anglois ne se prononce bien qu’avec beaucoup de peine & d’usage. On voit assez de François, de femmes même, qui le lisent & l’entendent ; mais très-peu qui le parlent, & qui soient en état de suivre une conversation angloise.

Les vengeurs zélés de l’ancienne orthographe traitoient leurs raisons de démonstration morale ; mais leurs adversaires ne les jugeoient pas même une simple preuve. Ils les réfutèrent pour la plupart avec succès. Quant à cette raison qu’on croyoit sans réplique, qu’il faudroit jetter au feu les meilleurs livres comme devenus inutiles par la nouvelle orthographe, ils répondirent que pour remédier à cet inconvénient, on n’avoit qu’à les faire imprimer de nouveau.

Cette dispute développa de part & d’autre le caractère ardent & l’impolitesse de quelques écrivains : mais il y en eut pourtant qui s’y engagèrent avec modération, & qui voulurent rapprocher lès deux partis. Le père Buffier, Rollin, & M. Restaut, prirent un sage milieu. Ils parurent également éloignés de respecter superstitieusement l’usage, & de le heurter en tout. L’orthographe pour laquelle ils se déclarèrent, est une orthographe raisonnée. Un cas, disent-ils, où il seroit ridicule de changer la manière usitée d’écrire, c’est lorsque des mots, ayant un même son, ont pourtant une signification opposée, comme poids, poix & pois, ville, & vile, qui sont toutes choses différentes. Il n’est pas douteux qu’il ne faille marquer aux yeux les différences que l’on ne peut faire sentir à l’oreille. Suivre la raison & l’autorité, voilà, selon les écrivains les plus judicieux, la règle la plus sûre par rapport à l’orthographe. Cette règle dit tout, & condamne le pédantisme & toute affectation.

Il semble que cette dispute eut dû être étouffée dans sa naissance. Pour décider la question agitée il n’y avoit qu’à consulter nos grands dictionnaires François : leur orthographe devoit faire loi ; mais ils n’en ont point suivi d’uniforme.

Richelet a retranché de plusieurs mots les lettres qui ne se prononcent point. Il a substitué le petit i à l’y grec, excepté dans les mots tout-à-fait grecs : encore ces changemens n’ont-ils pas été conservés dans les éditions de son dictionnaire, faites après sa mort. Dans ceux de Furetière, de Trévoux & de l’académie Françoise, l’ancienne orthographe est communément employée. On n’a rien dit de plus sensé que ce qu’on trouve dans la préface de ce dernier dictionnaire en parlant de la contestation sur l’orthographe. « L’ancienne nous échappe tous les jours ; &, comme il ne faut point se presser de la rejetter, on ne doit pas non plus faire de grands efforts pour la retenir ».

Le changement dans toute matière a des attraits : de même qu’on a changé en grande partie l’orthographe, on a aussi essayé de substituer aux notes ordinaires de la musique d’autres signes ; inventions dont les auteurs n’ont pas été bien reçus du public, & qui les en ont même fait mépriser dès qu’elles ont paru.

Si des contestations élevées au sujet de l’orthographe, nous passons à celles qu’à suscitées la prononciation, nous verrons encore les grammairiens divisés. L’impossibilité de sçavoir comment il saut prononcer la plupart des mots latins, & les idées, à cet égard, des modernes latinistes mirent autrefois en combustion l’université de Paris & le collège Royal. De serviles compilateurs de phrases, d’une langue qu’on a bien de la peine à entendre, plus amateurs des mots que des choses, osèrent se donner pour des oracles en fait de prononciation. Mais nonobstant l’infaillibité que chacun s’attribuoit, ils ne furent pas moins en guerre pour sçavoir de quelle manière on prononceroit les deux mots quisquis & quanquam. L’université de Paris vouloit qu’on prononçât kiskis, kankam. Quelques professeurs du collège Royal, nouvellement établis, jaloux de se faire un nom dans le monde latin, étoient d’avis contraire. Ils opinoient fortement pour qu’on prononçât quisquis quanquam. Cette dernière prononciation étoit alors une nouveauté. La Sorbonne la crut dangereuse pour la religion & pour l’état : elle anathématisa quiconque ne se conformeroit point à la prononciation d’usage dans les écoles.

Si des contestations élevées au sujet de l’orthographe, nous passons à celles qu’à suscitées la prononciation, nous verrons encore les grammairiens divisés. L’impossibilité de sçavoir comment il saut prononcer la plupart des mots latins, & les idées, à cet égard, des modernes latinistes mirent autrefois en combustion l’université de Paris & le collège Royal. De serviles compilateurs de phrases, d’une langue qu’on a bien de la peine à entendre, plus amateurs des mots que des choses, osèrent se donner pour des oracles en fait de prononciation. Mais nonobstant l’infaillibité que chacun s’attribuoit, ils ne furent pas moins en guerre pour sçavoir de quelle manière on prononceroit les deux mots quisquis & quanquam. L’université de Paris vouloit qu’on prononçât kiskis, kankam. Quelques professeurs du collège Royal, nouvellement établis, jaloux de se faire un nom dans le monde latin, étoient d’avis contraire. Ils opinoient fortement pour qu’on prononçât quisquis quanquam. Cette dernière prononciation étoit alors une nouveauté. La Sorbonne la crut dangereuse pour la religion & pour l’état : elle anathématisa quiconque ne se conformeroit point à la prononciation d’usage dans les écoles.

Les professeurs royaux se moquèrent de pareilles censures. Ils prononcèrent le Latin comme ils crurent devoir le faire, & engagèrent à un coup d’éclat un jeune bachelier, plus ardent encore qu’eux pour la nouvelle prononciation. Cet abbé, au mépris des ordres réitérés de la Sorbonne, prononçoit partout avec affectation quisquis & quanquam. Il fut bientôt cité au tribunal de la faculté de théologie, qui voulut le dépouiller du revenu de ses bénéfices. Appel sur le champ de la part de l’abbé au parlement : l’affaire alloit devenir sérieuse ; mais les professeurs royaux, engagés d’honneur à ne pas laisser condamner le plus zélé défenseur de leur opinion, allèrent en corps à l’audience, représentèrent avec éloquence à la cour l’injustice des procédés de la Sorbonne. Le parlement eut égard à la prière, & à la qualité des supplians. Il rétablit l’abbé dans tous ses droits & laissa chacun libre de prononcer le Latin comme on voudroit. Cela rappelle les disputes des jésuites & de l’université sur la prononciation de la langue Grecque qui ont été fort loin, & qui ne sont pas encore finies.

La prononciation de la langue Françoise à causé un plus grand nombre de contestations : il s’en élève chaque jour : plusieurs ne sont pas aisées à terminer. Par exemple, est-il dans la règle de ne pas faire sentir, ou de prononcer avec affectation en chaire, au barreau & sur le théâtre, le s final des noms, & le r final des verbes dont l’infinitif est terminé en er ou en ir sous prétexte que cette pratique donne plus de dignite & d’énergie à la prononciation ? Est-il vrai que les gens qui parlent bien prononcent les mots terminés par une consonne articulée tels que rival, desir, mer, comme s’il y avoit rivale, desire, mere ; en sorte qu’on put ranger ces mots parmi les rives féminines ? Quelque sentiment qu’on embrasse pour ou contre, on ne manquera jamais de partisans & de raisons.

Le moyen de sçavoir à quoi s’en tenir c’est d’aller à la source, de consulter les gens de cour, & les gens de lettres. En général, il nous manque un bon traité de prosodie, c’est à l’académie Françoise à nous en donner un aussitôt qu’elle aura terminé son grand dictionnaire. Tous les ouvrages qu’on a publiés jusqu’à présent sur cette matière, sont insuffisans & trop bornés.Ce que nous avons de mieux, c’est l’ouvrage de M. l’abbé d’Olivet, qui n’est encore qu’un très-petit essai.

Il est ridicule que des gens instruits d’ailleurs se fassent un crime de la moindre faute contre la prosodie Grecque & Latine, & qu’ils négligent la prosodie Françoise.» Il est encore moins permis à un homme du monde de l’ignorer : une belle prononciation annonce une personne bien élevée ; elle prévient en faveur d’une femme, autant & même plus que la figure & les habillemens.

Augustin Simon Irail (abbé), Querelles littéraires, ou mémoires pour servir à l’Histoire des Révolutions de la République des Lettres, depuis Homere jusqu’à nos jours. Paris, 1761.

On trouvera un autre extrait du savoureux ouvrage du père Irail ici, sur l’attitude de vénération sans réserve du passé et la démarche qu’il recommande d’adopter à son propos.

Si des contestations élevées au sujet de l’orthographe, nous passons à celles qu’à suscitées la prononciation, nous verrons encore les grammairiens divisés. L’impossibilité de sçavoir comment il saut prononcer la plupart des mots latins, & les idées, à cet égard, des modernes latinistes mirent autrefois en combustion l’université de Paris & le collège Royal. De serviles compilateurs de phrases, d’une langue qu’on a bien de la peine à entendre, plus amateurs des mots que des choses, osèrent se donner pour des oracles en fait de prononciation. Mais nonobstant l’infaillibité que chacun s’attribuoit, ils ne furent pas moins en guerre pour sçavoir de quelle manière on prononceroit les deux mots quisquis & quanquam. L’université de Paris vouloit qu’on prononçât kiskis, kankam. Quelques professeurs du collège Royal, nouvellement établis, jaloux de se faire un nom dans le monde latin, étoient d’avis contraire. Ils opinoient fortement pour qu’on prononçât quisquis quanquam. Cette dernière prononciation étoit alors une nouveauté. La Sorbonne la crut dangereuse pour la religion & pour l’état : elle anathématisa quiconque ne se conformeroit point à la prononciation d’usage dans les écoles.

Si des contestations élevées au sujet de l’orthographe, nous passons à celles qu’à suscitées la prononciation, nous verrons encore les grammairiens divisés. L’impossibilité de sçavoir comment il saut prononcer la plupart des mots latins, & les idées, à cet égard, des modernes latinistes mirent autrefois en combustion l’université de Paris & le collège Royal. De serviles compilateurs de phrases, d’une langue qu’on a bien de la peine à entendre, plus amateurs des mots que des choses, osèrent se donner pour des oracles en fait de prononciation. Mais nonobstant l’infaillibité que chacun s’attribuoit, ils ne furent pas moins en guerre pour sçavoir de quelle manière on prononceroit les deux mots quisquis & quanquam. L’université de Paris vouloit qu’on prononçât kiskis, kankam. Quelques professeurs du collège Royal, nouvellement établis, jaloux de se faire un nom dans le monde latin, étoient d’avis contraire. Ils opinoient fortement pour qu’on prononçât quisquis quanquam. Cette dernière prononciation étoit alors une nouveauté. La Sorbonne la crut dangereuse pour la religion & pour l’état : elle anathématisa quiconque ne se conformeroit point à la prononciation d’usage dans les écoles.