Il y a Balzac et Balzac

« Divin Balzac, qui par tes veilles

Acquiers tout l’honneur de nos jours,

Grand Démon de qui les discours

Ont moins de mots que de merveilles,

Dieu qui vivant avecque nous

As rendu l’Olympe jaloux,

Et toute la terre étonnée… »

— François Ogier, Apologie pour Monsieur de Balzac, 1627.

« La passion de Balzac, sa monomanie, fut de faire jaillir de la poitrine humaine ces forces primitives ou, plus exactement, ces milles incarnations de la véritable force primitive. » — Stefan Zweig, Trois maîtres : Balzac, Dickens, Dostoïevski, 1949.

Il y a évidemment le Balzac dont la silhouette immortalisée par Rodin est bien plus connue de beaucoup que l’œuvre fort importante (autant par sa qualité que par sa quantité, bien qu’il n’ait eu à sa disposition ni traitement de texte ni correcteur orthographique, ni d’ailleurs de moteur de recherche et de moyens de copier-coller à la pelle). Certains auront peut-être entendu parler de La Comédie humaine (à ne pas confondre avec La Divine comédie), du Père Goriot (un marchand de vermicelle – encore un métier disparu – qu’on appelait autrefois vermicellier), du Cousin Pons (Sylvain de son prénom – et non pas Pierre – « l’auteur de célèbres romances roucoulées par nos mères ») voire de La Cousine Bette (pas Midler, l’autre). « Tous ses livres, a dit M. Victor Hugo, ne font qu’un livre ; livre vivant, lumineux, profond, où l’on voit aller et venir, et marcher, et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré et de terrible, mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. Il arrache à tous quelque chose : aux uns l’illusion, aux autres l’espérance ; il fouille le vice, il dissèque la passion, il creuse et sonde l’homme, l’âme, le cœur, les entrailles, le cerveau, l’abîme que chacun a en soi. »

Il y a évidemment le Balzac dont la silhouette immortalisée par Rodin est bien plus connue de beaucoup que l’œuvre fort importante (autant par sa qualité que par sa quantité, bien qu’il n’ait eu à sa disposition ni traitement de texte ni correcteur orthographique, ni d’ailleurs de moteur de recherche et de moyens de copier-coller à la pelle). Certains auront peut-être entendu parler de La Comédie humaine (à ne pas confondre avec La Divine comédie), du Père Goriot (un marchand de vermicelle – encore un métier disparu – qu’on appelait autrefois vermicellier), du Cousin Pons (Sylvain de son prénom – et non pas Pierre – « l’auteur de célèbres romances roucoulées par nos mères ») voire de La Cousine Bette (pas Midler, l’autre). « Tous ses livres, a dit M. Victor Hugo, ne font qu’un livre ; livre vivant, lumineux, profond, où l’on voit aller et venir, et marcher, et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré et de terrible, mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. Il arrache à tous quelque chose : aux uns l’illusion, aux autres l’espérance ; il fouille le vice, il dissèque la passion, il creuse et sonde l’homme, l’âme, le cœur, les entrailles, le cerveau, l’abîme que chacun a en soi. »

Et puis (antéchronologiquement parlant), deux cents ans plus tôt, il y avait eu l’autre, l’épistolier et essayiste Jean-Louis Guez de Balzac : il ne partage pas uniquement son nom de famille avec son très honoré successeur, puisque ce dernier a, lui aussi, produit une riche correspondance (bien avant l’invention du courrier électronique, à propos duquel on se demande quelle postérité littéraire lui sera réservée), dont les fameuses lettres à Madame Hanska. Le style classique (et donc novateur à l’époque) de celles de Guez lui avait valu admirateurs et détracteurs. Le Cardinal de Richelieu lui écrivait : « Les conceptions de vos lettres sont fortes, & aussi éloignées des imaginations ordinaires, qu’elles sont conformes au sens commun de ceux qui ont le jugement relevé ; la diction en est pure, les paroles autant choisies qu’elles le peuvent être pour n’avoir rien d’affecté, le sens clair & net, & les périodes accomplies de tous leurs nombres. » Quant à Simon-Augustin Irail (qui, en passant, mérite bien son nom, tant il raille), dans ses Querelles littéraires, ou Mémoires pour servir à l’histoire des révolutions de la république des lettres, depuis Homère jusqu’à nos jours (dont nous avions cité déjà un passage concernant l’orthographe et la prononciation), publiées justement peu avant la révolution d’où naquit la république, voici ce qu’il en dit :

Et puis (antéchronologiquement parlant), deux cents ans plus tôt, il y avait eu l’autre, l’épistolier et essayiste Jean-Louis Guez de Balzac : il ne partage pas uniquement son nom de famille avec son très honoré successeur, puisque ce dernier a, lui aussi, produit une riche correspondance (bien avant l’invention du courrier électronique, à propos duquel on se demande quelle postérité littéraire lui sera réservée), dont les fameuses lettres à Madame Hanska. Le style classique (et donc novateur à l’époque) de celles de Guez lui avait valu admirateurs et détracteurs. Le Cardinal de Richelieu lui écrivait : « Les conceptions de vos lettres sont fortes, & aussi éloignées des imaginations ordinaires, qu’elles sont conformes au sens commun de ceux qui ont le jugement relevé ; la diction en est pure, les paroles autant choisies qu’elles le peuvent être pour n’avoir rien d’affecté, le sens clair & net, & les périodes accomplies de tous leurs nombres. » Quant à Simon-Augustin Irail (qui, en passant, mérite bien son nom, tant il raille), dans ses Querelles littéraires, ou Mémoires pour servir à l’histoire des révolutions de la république des lettres, depuis Homère jusqu’à nos jours (dont nous avions cité déjà un passage concernant l’orthographe et la prononciation), publiées justement peu avant la révolution d’où naquit la république, voici ce qu’il en dit :

C’était le coryphée des auteurs de son temps. Mais personne ne le lit aujourd’hui que pour apprendre comme il ne faut point écrire. On doit le compter sans doute parmi le petit nombre des écrivains originaux, quoique son genre soit bien insupportable à tout homme de goût & de bon sens. L’emploi qu’il faisait des figures de rhétorique, son affectation à prodiguer l’antithèse & l’hyperbole, son attention ridicule à courir après l’esprit, ses grands mots, ses longues phrases, eussent gâté le plus beau génie. Celui de Balzac le portait au grand, au sublime : mais, à force d’y vouloir atteindre, même dans les plus petites choses, il passa le but, & ne donna que dans l’emphase & le gigantesque. Toujours guindé, toujours maniéré ; on peut dire qu’il sentait l’art & l’auteur. Le style épistolaire est l’opposé de ce goût, & néanmoins ce fut dans ce genre qu’il s’acquit tant de réputation ; ce furent ses lettres qui le firent appeler le seul homme éloquent de son siècle.

Où l’on voit que le goût est aussi une affaire d’époque.

Après avoir fait parler laudateurs et contempteurs, laissons s’exprimer l’un des intéressés dans son propre style, en en préservant, une fois n’est pas coutume, l’orthographe d’origine :

Soubvenez-vous aussy, criticques enraigez, hallebotteurs de mots, harpyes qui guastez les intentions et inventions de ung chascun, que nous ne rions que enfans, et, à mesure que nous voyageons, le rire s’estainct et despérit comme l’huile de la lampe. Cecy signifie que, pour rire, besoing est d’estre innocent et pur de cueur ; faulte de quoy, vous tortillez vos lèvres, iouez des badigoinccs et fronssez les sourcils en gens qui cachent des vices et impuretez. Ores doncques, prenez ceste œuvre comme ung grouppe ou statue, desquels ung artiste ne peut retraire certaines pourtraicteures, et seroyt ung sot à vingt-deux caratz, s’il y mettoyt seulement des feuilles, pour ce que ces dictes œuvres, non plus que cettuy livre, ne sont faictes pour des convents. Néantmoins, i’ay eu cure, à mon grant despit, de sarcler, ez manuscripts, les vieulx mots, ung peu trop ieunes, qui eussent deschiré les aureilles, esblouy les yeulx, rougy les ioues, deschicqueté les lèvres des vierges à braguettes et des vertus à trois amans : car il faut aussy faire aulcunes chouses pour les vices de son temps, et la périphrase est bien plus guallante que le mot ! De faict, nous sommes vieulx et treuvons les longues bagatelles meilleures que les briefves follies de nostre ieunesse, veu que, alors, nous y goustons plus long-temps. Doncques, mesnagez-moy dans vos médisances, et lisez cecy plus tost à la nuict que pendant le iour ; et point ne le donnez aux pucelles, s’il en est encores, pour ce que ce livre prendroyt feu. Ie vous quitte de moy. Mais ie ne crains rien pour ce livre, veu qu’il est extraict d’ung hault et gentil lieu, d’où tout ce qui est yssu ha eu grant succez, comme il est bien prouvé par les Ordres royaulx de la Toyson d’Or, du Sainct-Esprit, de la Jarretière, du Bain, et tant de notables chouses qui y feurent prinses, à l’umbre desquelles ie me mets.

À première vue, on attribuerait immédiatement ce texte archaïque à Guez de Balzac, même si l’orthographe et le vocabulaire – un certain vocabulaire du moins – ressemblent plus provenir de l’époque de Rabelais que de celle de Guez, cent ans plus tard. Il s’agit bien de l’introduction aux Contes drôlatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l’esbatement des pantagruelistes et non aultres. Mais ce titre… mais à la lecture attentive de ce passage, on est en droit de se poser des questions… Effectivement : le sieur de Balzac en question est Honoré, qui l’a escrit, pardon, écrit en 1832, exercice de style quasi oulipien, truffé de néologismes et de calembours, et surtout de moult de truculentes coquineries (à l’instar du long passage sur une braguette archiépiscopale). L’édition est magnifiquement illustrée par Gustave Doré.

Quant à l’introduction au recueil des lettres de Guez de Balzac, attribuée à son contemporain Nicolas Perrot d’Ablancourt (lui-même traducteur, et dont on avait qualifié les productions de « belles infidèles »), elle semble pleine de bon sens et en quelque sorte répond à la critique de ces lettres que fera Irail cent ans plus tard et dont on a lu un passage ci-dessus.

Le monde est plein de belles paroles. On trouve partout de la rhétorique et du haut style. Le bien dire et le bien écrire sont choses aujourd’hui aussi communes qu’elles étaient rares au temps passé. Mais de ces belles paroles dont le monde est plein, il ne se recueille d’ordinaire que peu de sens. Notre rhétorique fait souvent effort à montrer que nous sommes faibles, et notre haut style découvre notre petitesse en nous élevant. Je ne vois presque personne qui s’explique mal, et presque personne qui pense bien.

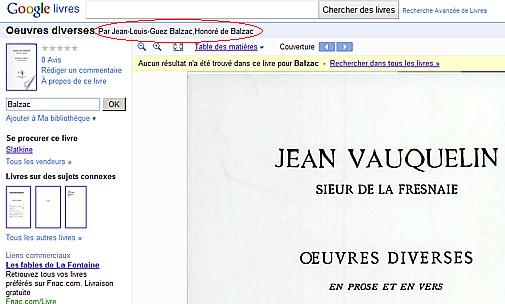

Pour finir, il y a donc de quoi confondre et se mélanger les pinceaux entre l’un et l’autre, que ce soit pour le nom ou le style, même pour un ordinateur aussi puissant que celui de Google : il attribue ainsi aux plumes combinées de Jean-Louis Guez Balzac et d’Honoré de Balzac les Œuvres diverses en prose et en vers de Jean Vauquelin, sieur de La Fresnaie, écrites, pour certaines (par exemple, l’Oraison de ne croire légèrement à la calomnie), avant la naissance du premier des deux Balzac en question.