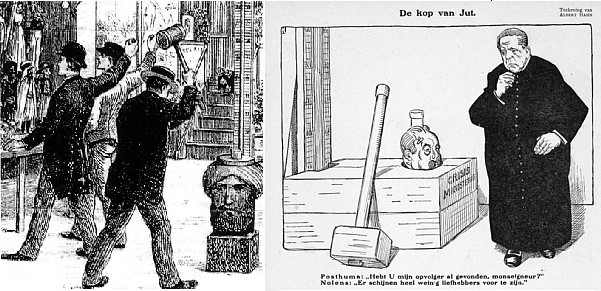

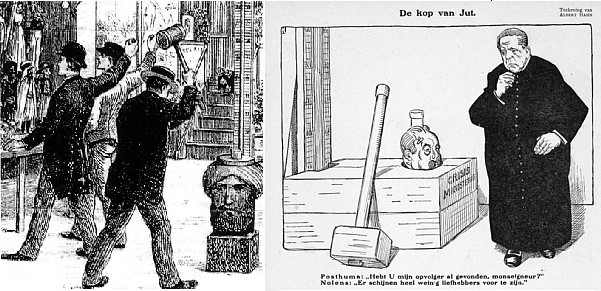

À gauche : tête-de-turc dans une foire. (source)

À droite : caricature d’Albert Hahn, 1918. (source)

Cliquer pour agrandir.

Têtes de Turc

Le Trésor de la langue française donne comme sens premier de cette expression un objet de foire servant à mesurer sa force – Théophile Gautier s’y était essayé avec succès, comme on le verra – et qui, s’il existe toujours, a changé de forme (on ne tape plus sur les Turcs si ce n’est politiquement), tandis que le dictionnaire de Delvau en donne le sens figuré tout en mentionnant brièvement sa dérivation. Quant au dynamomètre, dont la tête de turc de foire en est une déclinaison, il a d’autres usages, comme on pourra le constater dans le fort délicieux conte (a)moral qui suit.

Tête de Turc, s.f. Homme connu par ses mœurs timides et par son courage de lièvre, sur lequel on s’exerce à l’épigramme, à l’ironie, à l’impertinence, — et même à l’injure, — assuré qu’on est qu’il ne protestera pas, ne réclamera pas, et ne vous cassera pas les reins d’un coup de canne ou la tête d’un coup de pistolet.

C’est une expression de l’argot des gens de lettres, qui l’ont empruntée aux saltimbanques.

Alfred Delvau, Dictionnaire de la langue verte. Argots parisiens comparés. E. Dentu, éditeur. Paris, 1867.

Tête de Turc. Dynamomètre sur lequel on essaie sa force, dans les foires, en frappant sur une partie représentant une tête coiffée d’un turban ; p. anal., personne prise pour cible de critiques, de plaisanteries ou de railleries.

Tête de Turc. Dynamomètre sur lequel on essaie sa force, dans les foires, en frappant sur une partie représentant une tête coiffée d’un turban ; p. anal., personne prise pour cible de critiques, de plaisanteries ou de railleries.

Trésor de la langue française informatisé, article « tête », 1994.

Un jour, dans je ne sais plus quel jardin public, il [Théophile Gautier] donna sur la « tête de Turc » un coup de poing qui marqua cinq cent vingt livres au dynamomètre. Bien souvent je l’ai entendu s’en vanter et dire : « C’est l’action de ma vie dont je suis le plus glorieux. »

Maxime Du Camp, Théophile Gautier, p. 20. Librairie Hachette, Paris, 1890.

Le Dynamomètre

I

– Et tu es convaincu que ta femme te trompe ? fit le substitut Vessaride à son ami Cuminet qui le venait consulter sur un fait douloureux.

– Certainement ! répondit Cuminet à son ami le substitut Vessaride.

– Quelles raisons as-tu de le penser ?

– Toutes. Hortense n’est plus la même avec moi. Aucune impatience de mes caresses. Une joie mal dissimulée quand je la quitte. Affectation de petits soins ridicules. Elle parle toujours de sa fidélité, ce qui est un autre fâcheux présage. Je gagne maintenant au jeu, moi qui y perdais toujours. Il me semble entendre rire quand j’ai le dos tourné.

– Tout cela ne suffit pas, mon pauvre Cuminet, à prouver que tu es cocu, comme tu sembles le souhaiter.

– Aussi ai-je trouvé un moyen infaillible d’être sûr de mon affaire.

– C’est une supériorité que tu auras là sur beaucoup de maris que le doute torture.

– Et c’est très simple. Un ingénieur italien a imaginé un dynamomètre qu’on installe fort aisément dans le sommier du lit conjugal. Toute pesée exercée sur le lit le met en action et un curseur, comme celui des thermomètres à maxima et à minima, marque le poids maximum que le sommier ait supporté pendant un certain temps. J’installe cet appareil dans la chambre de ma femme. Je feins une absence de quelques jours et surtout de quelques nuits. Je sais à merveille, au retour, si elle a couché seule.

– Tu connais exactement le poids de ta femme ?

– Cent soixante. Je l’ai menée ce matin traîtreusement au Louvre, sous prétexte de lui faire un cadeau, mais, en réalité, pour me fixer sur ce point.

Le substitut Vessaride eut son mauvais sourire.

– Il ne doit pas s’ennuyer, fit-il. Et quand pars-tu ?

– Ce soir même.

– Et quand reviens-tu ?

– Dans trois jours. Je constate les indications du dynamomètre sans rien dire.

– Tu viens me retrouver. Je te choisis un avoué et nous introduisons une bonne petite instance en divorce basée sur un fait d’une certitude mathématique, ce qui est rare vraiment.

– Adieu. Je vais envoyer Hortense faire une commission pour moi, et, pendant ce temps-là, je dresserai la perfide machine. Je crois que je rirai dans trois jours.

– C’est tout ce que ça vaut, conclut le substitut Vessaride.

Et, après l’avoir quitté sur une chaleureuse poignée de main, son ami Cuminet fit exactement tout ce qu’il avait dit.

II

Ce Cuminet était-il vraiment cocu ? Ne l’outragez pas d’un doute à cet égard. En revenant de le conduire au chemin de fer, Hortense s’était arrêtée au premier bureau de télégraphe. Elle y avait adressé une dépêche au joli vicomte Pigelevent de Moncey, lui donnant un avis immédiat de son veuvage. Le soir même elle viendrait dîner avec lui. Je n’ai point à vanter les charmes d’une personne dont les bascules du Louvre se sont chargées de faire l’éloge, et un éloge éloquent. Les cent soixante livres que pesait, en effet, madame Cuminet, étaient réparties fort aimablement sur sa personne, accumulées aux bons endroits et bien en main pour qui en voulait éprouver la solide réalité. Ce n’était pas de méchantes livres fournies un peu partout et jusque dans les attaches. Une belle harmonie, une pondération radieuse donnait de ce bel ensemble une impression de souplesse et presque de légèreté. Un peu de l’âme de madame Cuminet, qui rayonnait sur son corps. Ce tout confortable était habillé d’une peau éblouissante de blancheur avec des coulées d’ambre sous la nuque et ailleurs encore, coiffé d’une admirable chevelure blonde descendant jusqu’aux jarrets quand on lui rendait sa liberté, éclairé par deux yeux bleus et un sourire d’une avenance parfaite avec une délicieuse pointe de moquerie. Le substitut Vessaride avait raison. Le joli vicomte Pigelevent de Moncey ne devait pas s’ennuyer.

– Trois nuits tout entières ! murmuraient gaiement les deux amants en croquant des écrevisses. Et le dîner ne fut qu’un long baiser avec quelques entr’actes de bonne chère.

– Non ! non ! pas ici ! disait Hortense, puisque nous pourrons nous coucher tout à l’heure.

Et ils supputaient avec une joie féroce le nombre d’accrocs qu’ils pourraient faire à l’honneur du malheureux Cuminet.

Hortense voulait emmener tout simplement son amant au domicile conjugal. Car les femmes ont un tel amour du bien-être qu’on ne trouve que chez soi qu’elles en oublient la plus vulgaire prudence. Mais le joli vicomte n’avait aucun goût pour les retours imprévus des maris qui pardonnent à leurs femmes à la condition qu’elles lui laissent massacrer leurs complices. Il entendait que l’adultère eût lieu chez lui. Hortense, qu’amusait cet intérieur de garçon, finit par y consentir. Elle rentra défaire son lit seulement pour ne pas mettre sa bonne Octavie dans la confidence. Un instant après, elle avait rejoint Pigelevent en voiture, et tous les deux eussent volontiers donné leur adresse au bout du monde, comme ce fou charmant de des Grieux. Comme ils se l’étaient promis, ils taillèrent copieusement dans l’honneur de Cuminet. Au bout de trois nuits, il n’en restait pas de quoi faire une veste à un Ménélas lilliputien. Ils avaient agrémenté ces déchirures d’un tas de petits découpages raffinés. Ils en avaient effiloqué l’étoffe avec le doigt et avec les dents. On eût dit le manteau invisible et sous lequel on apparaissait tout nu du joli conte d’Andersen.

Ils étaient vraiment ravis de leur ouvrage quand ils durent s’avouer, le troisième matin, qu’ils ne pouvaient se retrouver le soir, ce qui les jeta dans une indicible mélancolie.

III

À peine délie des embrassements éperdus du retour, M. Cuminet envoya sa femme lui faire une nouvelle commission. Fiévreusement il se mit a genoux le long du lit pour interroger le dynamomètre. Il fit un oh ! formidable, en lisant, au bout de la course de l’indicateur : Trois cent soixante livres ! Eh bien ! le résultat dépassait ses espérances. Il était jaune de fureur quand sa femme rentra, et, malgré qu’il eût nourri le dessein d’agir sans vacarme, il ne put se contenir.

– Malheureuse ! s’écria-t-il, il a couché quelqu’un ici.

– Je vous jure que non, mon ami ! riposta Hortense avec une sincérité parfaite et sans réfléchir au sens dangereux de sa réponse.

– Je sais ce que je dis, femme coupable ! hurla Cuminet décidément hors de lui, et vous aurez tout à l’heure de mes nouvelles.

Et, comme un fou, il se précipita chez le substitut Vessaride : Trois cent soixante livres ! s’écria-t-il, en entrant, sur un ton de triomphe douloureux.

Le magistrat eut encore son mauvais sourire.

– Elle n’a pas dû s’ennuyer, fit-il. Allons chez l’avoué commencer la procédure.

Et ils partirent bras dessus bras dessous. Cuminet répétait avec rage : Trois cent soixante livres ! quinze de plus qu’avec moi !

Durant ce temps, madame Cuminet, affreusement inquiète et bouleversée, avec les paroles obscures de son mari lui sonnant dans les oreilles, eut enfin une idée soudaine, comme une révélation. Elle sonna sa bonne.

– Octavie, lui fit-elle à brûle-pourpoint, vous avez couché dans mon lit cette nuit.

Octavie devint toute rouge. Le fait est que s’étant aperçue que Madame découchait, elle avait reçu son galant dans le lit des Cuminet, infiniment plus spacieux que le sien.

– Ah ! parlez ! parlez ! Il s’agit de mon honneur, de mon salut.

Octavie, qui était au fond bonne fille, avoua. C’est-à-dire qu’elle avoua à moitié. Elle avait entendu gratter des souris dans sa mansarde. Elle avait eu peur et était venue se coucher dans les draps de Madame, qui était absente.

Le réquisitoire s’achevait, quand M. Cuminet rentra, son assignation lancée, le chapeau sur l’oreille et se frottant les mains.

– Avouez à Monsieur, Octavie ! fit Hortense avec autorité.

– C’est moi qui ai couché ici, fit celle-ci pareille à un bouton de pivoine qui va éclater.

Cuminet eut d’abord un sourire d’incrédulité.

– À d’autres ! fit-il.

Mais, avec un élan de sincérité, un accent de vérité qui se fût imposé aux plus sceptiques : – Sur le salut de mon âme, s’écria-t-elle, sur la tête de mes parents vénérés, je jure devant Dieu que c’est moi.

Cuminet se frappa le front, vaincu par cette irrésistible impression d’honnêteté.

– Imbécile que je suis, pensa-t-il. Cette fille dit certainement vrai. J’avais oublié que ma femme est horriblement peureuse. Elle aura fait coucher Octavie avec elle pour ne pas rester seule la nuit.

Et, prenant brusquement son chapeau, il retourna en courant chez le substitut Vessaride.

– Arrêtons l’instance ! fit-il, tout est explique !

– Comment ?

– C’est avec une femme que madame Cuminet était couchée.

Le substitut Vessaride eut un sourire encore plus mauvais pour dire

– Et tu aimes mieux ça ?

– Certainement, fit l’innocent Cuminet. Vite ! vite ! retournons chez l’avoué.

Celui-ci reçut fort mal la communication. Il n’entendait pas qu’on l’eût dérangé pour rien. Il avait griffonné déjà deux aunes de papier timbré.

– Tu sais, c’est bon pour une fois, fit sévèrement Vessaride. Mais je te préviens que nous ne nous dérangerons plus pour toi, imbécile.

Ah ! dame ! c’est que, quand une affaire leur échappe, les gens de procédure ne sont pas contents !

En rentrant, pour demander pardon à sa femme de ses injustes soupçons, M. Cuminet répétait machinalement, comme un refrain : Trois cent soixante livres ! Trois cent soixante livres !

Il s’arrêta tout à coup pour penser : Je n’aurais jamais cru qu’Octavie, qui est bien râblée, mais petite, pesât deux cents.

IV

Très interloqué, un peu excité même par cette découverte, il s’en fut, droit en rentrant chez lui, à la chambre où Octavie faisait ses paquets, ayant déclare qu’elle ne demeurerait pas une minute de plus dans la maison, après cette humiliation.

– Mais je ne vous chasse pas, ma fille, lui dit avec une bienveillance extrême son patron. Je vous remercie, au contraire, de la sollicitude que vous avez eue et de la franchise que vous avez témoignée.

En même temps il se rapprochait d’elle avec une envie furieuse de la tâter aux bonnes places, lesquelles devaient être mieux rembourrées que les fauteuils de la Porte-Saint-Martin.

– Ah ! ah ! sournoise ! faisait-il en lui souriant.

Ma foi, il risqua une main en plein pétard, comme pour jouer au ballon.

– À bas les pattes ! hurla une grosse voix, et, d’un placard où il s’était fourré, un superbe cuirassier en petite tenue sortit, roulant des yeux furibonds.

Octavie voulut le calmer.

– Je me fiche pas mal de ton bourgeois ! poursuivit le cuirassier Latrouille. Du moment que tu t’en vas, je n’ai plus besoin de me cacher. Oui, mon bonhomme, c’est moi qui ai couché avec Octavie, dans ton lit, pendant que ta femme et toi étiez en voyage et, si tu n’es pas content !…

Cuminet, qui n’était pas brave, recula. L’horrible vérité lui était, du coup, révélée. Madame Cuminet était allée le tromper à domicile ! voilà tout.

Reprenant son chapeau avec fureur, il se précipita chez le substitut Vessaride.

– Je le suis ! cria-t-il, je le suis ! en entrant comme la foudre. Retournons chez l’avoué.

Mais le substitut Vessaride, très froid :

– Monsieur Cuminet, si vous ne me fichez pas la paix, comme je vous y ai déjà invité, je vous préviens que je vous fais arrêter comme fou.

Et Cuminet, qui n’était pas brave, rentra en maudissant le dynamomètre qui l’avait mis dans ce… fâcheux état. Il ferait beau voir que la science se mît à la traverse de l’amour !

Armand Silvestre (1837-1901), Nouveaux contes incongrus. Librairie illustrée, Paris, 1892.

Arsène Rivey : Tête de turc (étude). (source)

Tête de Turc

Tête de Turc