« La découverte de l’Amérique a-t-elle été utile ou nuisible au genre humain ? »

Le cinquantenaire du fameux discours de Martin Luther King est l’occasion de se souvenir que la ségrégation et le racisme touchaient encore les Noirs américains il y a peu. Mais déjà en 1790 – plus de deux siècles avant la marche sur Washington – les questions de la traite des Noirs et de leur émancipation avaient été proposées par l’abbé Raynal comme sujet alternatif d’un concours infructueux organisé par l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon à l’occasion du tricentenaire de la découverte de l’Amérique. Raynal est (notamment) l’auteur d’une fameuse Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, publiée pour la première fois en 1770 et qui connaîtra un nombre important de rééditions. L’Académie l’en a dissuadé pour des raisons qu’on qualifierait aujourd’hui de frilosité politique.

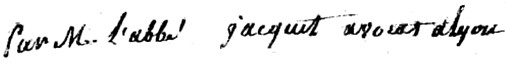

Le sujet du concours portait sur les éventuelles conséquences, bonnes et mauvaises de la découverte de l’Amérique pour le reste de l’humanité. Le texte qu’on lira ci-dessous est le rapport qu’a présenté un autre abbé – Louis Jacquet, dont on vient de parler – à l’Académie, et qui, considérant l’inanité des réponses à la problématique posée par ce concours, y porte ses réflexions.

À la suite de Raynal, il reconnaît sans ambiguïté les tragiques méfaits – qu’il n’hésite pas à qualifier de crimes – commis à l’encontre des populations indigènes par des « brigands féroces » tels que Cortès ou Pizarro à l’occasion de la découverte de l’Amérique par les Européens, puis ceux de ce « commerce barbare, qui consomme chaque année tant de milliers d’Africains, soit par les guerres intestines qu’il allume entre eux, soit par la pesanteur des fers et l’excès des travaux dont on les accable dans l’exil où on les exporte ».

Ces maux du passé peuvent-ils être réparés et la situation actuelle – la traite des Noirs, l’exploitation des colonies – corrigée ? Jacquet indique que Raynal n’y avait pas apporté de réponse, et il s’évertue donc à le faire, en analysant l’équilibre entre individu et société, et en apportant des arguments moraux, sociaux, culturels, économiques, politiques et… religieux, tous absolus à ses yeux.

On appréciera l’analyse, mais on peut douter de son argumentation finale. Malgré toutes les (bonnes) raisons morales, on ne change rien à la situation des esclaves, « entre temps » : cela déstabiliserait trop les colonies et mettrait en péril les ressources que l’Europe tire des Amériques ; et tout compte fait, on a fait du bien à ces sauvages « avec leur aversion pour le travail et pour tous nos arts », écrit-il : on les a civilisés et surtout donné la religion, à propos de laquelle il dit : « Il n’y a que la religion chrétienne, toute de charité et d’amour, qui puisse apprivoiser des hommes irrités par le souvenir de nos cruautés atroces ».

Son opinion eurocentriste est d’ailleurs affirmée : « L’Africain [...] semblait né pour la servitude ; les peuples efféminés de l’Asie étaient trop faibles pour secouer leurs fers » (ce qui n’est pas sans rappeler quelques déclarations d’Édith Cresson). Et même s’il est lucide sur les lourdeurs et l’immobilisme de l’Ancien Monde, il en défend les valeurs.

En résumé, morale d’un côté (empathie pour l’individu et ses souffrances), pragmatisme ou raison d’État de l’autre (maintien de l’ordre établi). Il est vrai qu’on était en pleine Révolution (et là où il est subtil, c’est qu’il y fait – d’après moi – des allusions voilées à plusieurs reprises), d’où sa prudence. La Terreur n’était pas loin.

Enfin, ne dit-il pas lui-même de la problématique soulevée par Raynal que nul candidat de qualité ne s’est proposé à y répondre : « Peut-être ont-ils regardé comme insoluble la question que M. Raynal ne se flattait pas d’avoir éclaircie ; peut-être ont-ils craint de se mesurer avec un écrivain trop célèbre, et de porter la faux dans un champ qu’il s’était approprié, en le défrichant avec succès ; peut-être ont-ils cru devoir lui rendre hommage par leur silence. » A-t-il été à la hauteur du défi, lui ?

Coup d’œil sur les quatre concours qui ont eu lieu en l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, pour le prix offert par M. l’Abbé Raynal sur la découverte de l’Amérique.

À Lyon, aux frais de l’Académie. 1791.

Avertissement

Tant qu’il y a eu quelque espoir d’adjuger le prix, les commissaires chargés de rendre à l’Académie compte des ouvrages envoyés au concours, se sont bornés à en faire l’analyse, et n’ont pas voulu y joindre leurs idées ou vues, pour ne rien préjuger, et ne pas gêner les concurrents, en leur indiquant une route, qui pouvait n’être pas là meilleure. Cet inconvénient n’étant plus à craindre, dès qu’il n’y a plus de concours ouvert, l’Académie croit devoir publier cet examen lu à sa séance publique du 20 Avril 1790, comme une preuve de l’attention qu’elle a donnée aux problèmes intéressants dont elle n’a pu couronner la solution.

Pendant longtemps la découverte de l’Amérique n’a donné lieu qu’à des questions frivoles ; on s’est épuisé en conjectures et en recherches, pour savoir en quel temps, de quelle manière et par qui elle avait été peuplée ; si cet hémisphère est sorti des flots de l’océan plus tard que le nôtre ; si ses habitants viennent de la même tige que nous, ou forment une race distincte ; l’Amérique tenait-elle autrefois à notre continent, et comment en a-t-elle été détachée ? Est-ce la fameuse Atlantide dont parle Platon, ou cette île occidentale qu’une tempête fit découvrir à quelques navigateurs phéniciens, selon Aristote ? Voilà ce qu’on voulait savoir autrefois de l’Amérique, et ce qui n’a jamais été éclairci. Ah ! malheureusement on sait bien mieux comment et par qui elle fut dévastée, et ce qu’il lui en coûta pour être connue de nous.

Après les cruautés inouïes que l’Europe y avait exercées, devait-on s’occuper d’autre chose que de réparer, s’il était possible, les maux qu’on lui avait faits ; et comment avait-on le courage de discuter ce qu’elle fut, avant de devenir le théâtre de nos brigandages ; d’où lui virent ces habitants que nous avons égorgés par millions ?… De pareilles recherches annoncent qu’on ne rougissait pas encore des excès commis dans le Nouveau Monde, et font peu d’honneur à la philosophie de l’ancien.

À la fin cependant, et après environ trois siècles d’insensibilité, on commence à rougir d’une conquête longtemps célébrée avec emphase ; on gémit des scènes sanglantes qui ont suivi l’entrée des Européens et marqué tous leurs pas dans le nouvel hémisphère ; on ouvre les yeux sur la conduite des premiers usurpateurs ; on ne voit plus dans les Cortès, les Pizarres, les Carvajal, que des brigands féroces dont les prétendus exploits sont de véritables forfaits.

Aujourd’hui enfin on aperçoit aussi tout ce que cette affreuse conquête a coûté à l’Ancien Monde ; et lorsqu’on a bien sondé les plaies que les deux continents se sont faites l’un à l’autre, en se heurtant, on est réduit à se demander soi-même s’il n’eût pas mieux valu pour l’un et pour l’autre ne pas franchir les barrières que la Nature avait mises entre eux ?

Necquicquam Deus abscidit

Prudens Oceano dissociabili terras.« En vain par des mers enemies

La prudence des Dieux sépara les pays. »

Horace, Odes I:III, « Au vaisseau qui portait Virgile ».

Les fruits de la découverte en compensent-ils les frais ? a-t-elle rendu le genre humain plus heureux ? Tel est le problème qui a remplacé les questions futiles qu’on agitait autrefois. Aucun écrivain n’a répandu plus de lumière sur ce sujet que M. l’Abbé Raynal dans son Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes. Après avoir tracé l’histoire et indiqué les vices de nos colonies d’Europe en Amérique, et exposé les suites que ces établissements auraient dû avoir, il compare et balance les avantages et les inconvénients qui en ont résulté, les biens et les maux qu’on s’est communiqués mutuellement, et néanmoins il semble laisser la question indécise.

Lors de son passage en cette ville en 1781, admis à nos séances, comme associé, cet auteur célèbre nous engagea à la proposer pour sujet d’un prix de 1200 liv. qu’il fournit lui-même. Pour donner à cette question tout l’intérêt dont elle est susceptible, on ne se borna pas à demander si la découverte avait été utile ou funeste à ses auteurs, ou même à l’Europe entière : on crut devoir embrasser tout l’Univers, dont en effet toutes les parties on dû se ressentir de l’accroissement prodigieux que la découverte lui procura.

La question ainsi étendue serait encore plus curieuse qu’utile ; et que sert en effet de connaître le bien et le mal, si l’on ne peut conserver l’un et se garantir de l’autre ? Il n’est plus possible d’isoler ces deux portions du globe que la Nature avait séparées, ni de rompre tous les liens qui les unissent : il ne s’agit pas de délibérer si l’on ira à la découverte d’un nouveau monde, ni de calculer les profits et les risques d’une pareille entreprise, pour s’y livrer ou s’en abstenir. L’Amérique est connue depuis près de trois siècles, et à l’époque de la découverte, il était impossible qu’elle nous échappât longtemps.

Si Colomb qui soupçonnait fortement son existence et qui la cherchait, ne l’eût pas trouvée en 1492, Cabral qui ne la cherchait pas, et qui aborda au Brésil en 1500, nous eût acquis par un effet du hasard ce que nous devons au génie d’un grand homme.

La découverte de l’Amérique est donc un événement que les progrès de la navigation rendaient inévitable ; et après l’essor rapide qu’elle avait pris dans le quinzième siècle, les antipodes ne pouvaient être encore longtemps des espaces imaginaires. La découverte une fois faite et supposée même infaillible, il ne faut pas se borner à examiner s’il eût mieux valu qu’elle ne se fît pas ; il faut chercher les moyens d’écarter ou d’adoucir les malignes influences que les Mondes peuvent se renvoyer l’un à l’autre ; il faut tâcher aussi de conserver et d’accroître les avantages qu’ils ont dû se communiquer en se rapprochant.

Pleins de ces idées, les commissaires de l’Académie qui rédigèrent le problème de concert avec M. l’Abbé Raynal, posèrent ainsi la question :

« La découverte de l’Amérique a-t-elle été utile ou nuisible au genre humain ? »

« S’il en résulte des biens, quels sont les moyens de les accroître ? »

« S’il en résulte des maux, quels sont les moyens d’y remédier ? »

Il semble que cette question devait en quelque manière réveiller tous les gens de lettres, et attirer les plus célèbres au concours. Quel vaste champ elle ouvrait au génie, et que d’utiles recherches ne demandait-elle pas aux philosophes amis de l’humanité ! Avec des talents et du style, il ne fallait que du temps pour la traiter avec la profondeur et les développements qu’elle exige. Le temps a été prodigué, et jamais peut-être les tribunaux littéraires n’ont sollicité avec plus de constance la solution d’un problème intéressant, ni présenté plus longtemps une couronne que le nom du donateur devait rendre si flatteuse : quatre concours consécutifs ont été ouverts de deux en deux ans ; de faibles athlètes se sont présentés en foule ; mais les orateurs éloquents et philosophes n’ont pas daigné se faire entendre. Peut-être ont-ils regardé comme insoluble la question que M. Raynal ne se flattait pas d’avoir éclaircie ; peut-être ont-ils craint de se mesurer avec un écrivain trop célèbre, et de porter la faux dans un champ qu’il s’était approprié, en le défrichant avec succès ; peut-être ont-ils cru devoir lui rendre hommage par leur silence.

Quoi qu’il en soit, chargés successivement, avec MM. Barou du Soleil, Bruyset, de Castillon et de Landine de rendre compte à l’Académie des quatre concours consécutifs, nous avons eu à examiner environ cinquante discours ou mémoires ; nous les avons analysés dans le temps : ce travail très ingrat, surtout lorsqu’il porte sur des ouvrages médiocres, était nécessaire pour éclairer les juges, qui ont cru devoir fermer la barrière et renvoyer la palme au donateur, qui n’a pas voulu la reprendre.

En la destinant à un nouveau sujet, dont il nous laissait le choix, il eût bien désiré que ce choix tombât sur la traite et l’esclavage des Nègres ; mais nous crûmes devoir opposer à ce désir d’un cœur compatissant et humain les considérations suivantes.

M. l’Abbé Raynal présentait ainsi le nouveau problème :

« S’il faut faire cesser l’achat des Noirs en Afrique ? »

« S’il faut leur donner la liberté en Amérique ? »

« Quelles seraient les mesures les plus sages pour opérer ce double bien, sans causer un bouleversement dans les colonies ? »

Les commissaires observèrent : 1°. Que les deux premières questions ne paraissent pas problématiques, et ne procureraient que des répétitions de ce qui avait été dit si souvent, et très bien en faveur des Noirs. On ne doute pas que la traite ne soit un commerce illicite et barbare ; on ne doute pas non plus que l’esclavage des Africains dans nos colonies ne soit très injuste. Ce n’est sûrement pas, faute de lumière sur ces objets, que la traite et l’esclavage subsistent encore : ces monstrueux abus seraient certainement abolis, si l’on croyait pouvoir se passer des Nègres dans les colonies, et surtout si l’on ne craignait pas que leur affranchissement n’exposât les colons aux plus grands dangers.

On observa : 2°. Que le parlement d’Angleterre et l’assemblée nationale de France ayant pris en considération le sort des Nègres et des colonies, il convenait d’attendre le résultat de leurs discussions, et que cette espèce de dépendance ne permettait pas à l’Académie d’évoquer à elle ce grand procès.

M. l’Abbé Raynal goûta ces observations, et reconnut avec nous que la traite et le sort des Noirs n’était pas un sujet académique dans le moment actuel.

Ce point décidé, le choix d’un sujet ne devenait pas plus facile, et les mêmes difficultés nous arrêtaient à chaque pas. Maintenant que l’assemblée nationale de France agite et décide les plus grandes questions sur la politique, la législation, la morale, nous devions craindre de heurter, sans le vouloir, les décisions qui émanent de cet auguste tribunal, de compromettre les concurrents, le vainqueur surtout, et l’académie elle-même, en couronnant une opinion que nos représentants n’auraient pas accueillie ; nous devions prévoir aussi que le prix offert, ne devant être adjugé que dans deux ans, les lumières que le concours produirait pourraient briller trop tard et n’éclairer personne.

Le seul moyen d’éviter ce double écueil était de ne point toucher aux objets que notre diète nationale peut embrasser : et quels objets importants n’embrasse-t-elle pas ? Une question purement littéraire pouvait mettre à l’abri de ces inconvénients ; mais l’utilité en est -toujours bien mince, et il n’était ni dans nos vues, ni dans celles du donateur, de renoncer au désir d’être utile, lorsque tout semble concourir avec ardeur au bien public. ‘

Nous avons cru pouvoir concilier ce désir, qui doit être un sentiment habituel pour tout citoyen, avec les précautions que le moment exige, en proposant un sujet qui fût tout à la fois d’une utilité générale, et cependant assez vague, pour ne contredire aucune des décisions qui pourraient intervenir. Le sujet suivant a paru réunir ces avantages, et voici en quels termes il a été proposé :

« Quelles vérités et quels sentiments importe-t-il le plus d’inculquer aux hommes pour leur bonheur ?

Aujourd’hui que les hommes sont gouvernés par les livres, encore plus que par les lois ; que la philosophie et les lettres modifient et fixent à leur gré l’opinion, qui est la reine des peuples ; il est de la plus grande importance de diriger les travaux des lettrés et des philosophes vers le plus grand bien public. Les vérités qu’ils s’obstinent à établir et qu’ils enseignent de concert, deviennent insensiblement des maximes ou axiomes qu’on n’ose révoquer en doute ; les sentiments qu’ils préconisent germent à la longue dans tous les cœurs ; et par l’effet d’une tradition rapide, leurs écrits dirigent ceux-mêmes qui ne lisent point.

Leur influence étant bien certaine, il faudrait la rendre plus active et plus sûre : rien ne résisterait à leurs efforts, s’ils étaient mieux concertés, s’ils conspiraient tous ensemble au même bien, s’il ne leur arrivait pas si souvent de se diviser et de se combattre, s’ils convenaient entre eux des vérités qu’il faut le plus répandre et des sentiments qu’il faut le plus exciter. Ce discernement n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire ; il faut avoir égard aux circonstances où l’on se trouve, à l’état des mœurs, aux préjugés, aux besoins du moment. Il ne faut pas fatiguer les esprits, en insistant mal à propos sur des principes qui n’éprouvent aucune contradiction, quand ils sont dans toute leur vigueur, on risque de les affaiblir, ou d’en inspirer le dégoût, en voulant les trop développer. Il ne faut pas non plus en proposer de trop sublimes et qui soient au-dessus de la portée commune. Chaque siècle, et dans le même siècle, chaque époque mémorable devrait avoir une philosophie analogue à sa constitution politique, à l’état de ses meurs, aux progrès de ses lumières. Il est des instants favorables pour établir aisément certaines vérités, comme il en est pour naturaliser sans effort certaines vertus. L’art de saisir ces instants précieux est le grand art de régner par la persuasion.

Pour l’exercer avec succès, les philosophes et les gens de lettres n’ont besoin que de s’entendre, d’étudier avec soin les vices et les faiblesses de leur siècle, de convenir entre eux des remèdes qu’on doit employer et qu’on juge devoir être plus efficaces. S’ils sont attentifs à donner plus d’éclat aux principes utiles, lorsqu’ils s’effacent ; plus de ton aux sentiments vertueux, à mesure qu’ils les voient s’affaiblir ; ils viendront à propos au secours des mœurs ; et en les étayant de tous les moyens qui sont en leur pouvoir, ils en arrêteront la décadence. Mais encore une fois, pour mériter cette gloire, il faut s’entendre, combiner tous les efforts, tous les travaux ; et pour cela il faut reconnaître de temps en temps quels sentiments et quelles vérités il importe le plus de répandre.

Tel est le sujet qu’on a pu pouvoir substituer au problème proposé tant de fois sans succès sur la découverte de l’Amérique. Mais ce problème, dont nous n’avons pu obtenir la solution, est-il vraiment insoluble ; est-ce par un excès de sévérité que la couronne, si longtemps suspendue, n’a été placée sur la tête d’aucun des concurrents ?

Nous ne remettrons pas sous vos yeux les extraits de nos cinquante discours ou mémoires : ce travail que les quatre concours ont divisé, serait très long, s’il fallait tout réunir, et répandrait peu de lumière sur les questions proposées. Il nous paraît plus expédient de rapprocher le petit nombre d’idées utiles que nous avons trouvées éparses et comme noyées dans les nombreux et prolixes écrits soumis à notre examen, d’y joindre celles que cet examen a suggérées. Si le résultat ne donne pas une solution rigoureuse, peut-être la préparera-t-il : il offrira du moins ce que nous avons aperçu de plus satisfaisant sur ce sujet.

Notre problème contenait trois propositions bien distinctes, quoique très intimement liées entre elles. « La découverte a-t-elle été plus utile que funeste au genre humain ? » Cette première question, très délicate et difficile à résoudre, est cependant celle qui prête le plus à l’éloquence, et même aux déclamations ; et c’est aussi celle dont les concurrents se sont le plus occupés. Nous ne dissimulerons pas même que plusieurs ont trop insisté sur les cruautés dégoûtantes des conquérants : elles étaient trop connues pour qu’il fut nécessaire d’en étendre le tableau. Dans un sujet aussi vaste, cet article traité avec goût devait l’être très succinctement.

Indignés des excès qui ont flétri la plus belle découverte des Européens, nos orateurs ont décidé, pour la plupart, qu’elle avait été plus funeste qu’utile. Malgré ces excès, quelques-uns, plus touchés des avantages qu’on lui doit, ont soutenu que le bien l’emporte sur le mal. Pour justifier l’un ou l’autre de ces jugements, il faudrait, chose impossible, pouvoir balancer exactement le bien et le mal, objets vraiment incommensurables. Quoique tous nos établissements, toutes nos découvertes, sans distinction de celles qui sont l’effet du hasard ou le fruit du génie, en offrent le mélange, il n’est point de procédé sûr pour en faire un départ exact, si l’on peut s’exprimer ainsi. Avec quoi balancerez-vous la perte de soixante millions d’hommes que la découverte a coûtés, et les maladies dévorantes dont les deux Mondes ont fait l’échange ? Quand vous aurez mis d’un côté les monceaux de victimes humaines que le fer a moissonnées, ou qui ont été englouties dans les mines ou dans les flots, oserez-vous mettre de l’autre la cochenille, les pommes de terre et les riches métaux que nous avons trouvés en Amérique ? Y mettrez-vous ces productions précieuses que nous y avons transplantées de l’Asie, où nous les achetions si cher ? Y mettrez·vous les avantages civils résultants de l’accroissement du commerce et des progrès de la civilisation ? Voilà sans doute de très grand biens que nous devons à la découverte de l’Amérique : mais quel rapport ont-ils avec les maux qu’elle nous a faits ; et comment balancer tous ces avantages avec une seule goutte de sang humain ?

Comment d’ailleurs pourrait-on balancer exactement les effets civils ou moraux avec ceux qui sont purement physiques ; les effets passagers avec ceux qui sont durables ; les maux passés avec les biens présents ? Il semble que nos orateurs n’ont pas bien senti ces difficultés : aussi est-il plus facile de concilier leurs jugements, quoique très contraires, que d’en adopter aucun : la découverte ayant produit en effet beaucoup de bien et de mal, ils ont raison de part et d’autre, soit qu’ils en préconisent les avantages, ou qu’ils en déplorent les suites fâcheuses. Mais est-ce le bien ou le mal qui l’emporte ? Essayons d’éclaircir cette partie du problème qu’ils ont laissée à résoudre.

Rien ne devait être plus utile que la découverte de l’immortel Colomb. Elle doublait l’empire de l’homme et la sphère de son activité. Quelle immense carrière elle ouvrait à son industrie ! que d’êtres nouveaux, que de productions inconnues dans tous les genres et dans tous les règnes de la Nature elle présentait à ses regards surpris ! que d’aliments pour son commerce, pour les sciences et les arts ! surtout, quelle prodigieuse variété n’offrait-elle pas dans l’espèce humaine presque entièrement abâtardie dans l’ancien Monde sous le joug du despotisme, et ne présentant chez presque tous les peuples que l’aspect d’un vil troupeau ! Séquestrée de notre continent, et n’ayant pu avoir avec lui que des communications de l’antiquité la plus reculée, des communications antérieures à tous nos arts, puisqu’on n’a pu y en retrouver aucun, l’Amérique devait être un spectacle bien piquant et bien neuf pour les Européens qui y abordèrent les premiers. Combien ils auraient dû y apercevoir de mœurs originales et singulières ! C’était, pour ainsi dire, une nouvelle planète qu’ils avaient à reconnaître ; et qu’il devait être agréable d’étudier les mœurs de ses habitants, si différentes des nôtres ! Hors du Mexique et du Pérou, qui étaient de grands Empires, la nature humaine s’était maintenue partout ailleurs dans sa liberté originelle ; on n’y était point soumis à des monarques, à des juges, à des lois, on n’y portait pas même le joug si utile de l’agriculture. C’est là qu’on pouvait retrouver les formes primitives de l’homme, tel qu’il sortit des mains du Créateur ; c’est là qu’on pouvait le voir dans tous les degrés intermédiaires entre les extrêmes de la vie sauvage et les commencements de la civilisation. Chaque horde ou peuplade conservait ses habitudes ou usages analogues à sa position, des goûts et un régime propres qui lui donnaient une physionomie particulière. Quelle différence entre le fier Caraïbe d’Aïti, et le Péruvien soumis à ses Incas qu’il croit enfants du Soleil ! C’est là enfin qu’on pouvait retrouver vivantes et animées toutes les formes que l’humanité peut prendre quand elle est libre ; et combien ce spectacle si piquant pour la curiosité, n’eût-il pas été instructif pour la politique et pour la morale !

Voilà ce que l’Amérique offrait à des observateurs attentifs : des biens de toute espèce, et des mœurs de toutes les nuances. Mais malheureusement les compagnons de Colomb, et ceux qui vinrent après lui, loin d’être des philosophes, n’étaient pas même des hommes. Ce mot suffit pour peindre leur barbarie dont nous ne retracerons pas les traits affreux. Il suffit de dire que l’Amérique fut si cruellement dévastée qu’elle ne sauva pas la cinquantième partie de ses habitants ; qu’elle n’a cessé depuis la conquête de dévorer la population d’une partie de l’Europe ; qu’elle consomme chaque année soixante mille Africains dans les plantations et dans les mines, et qu’elle est encore très déserte dans les trois quarts de son sol habitable. Que faut-i1 de plus pour conclure que la découverte a été bien plus funeste qu’utile : et quelles richesses pourraient compenser la perte de cinquante à soixante millions d’hommes qu’elle coûte à la terre ?

Nous sommes bien loin de vouloir peser le sang avec de l’or, et nous n’hésiterions pas à déplorer la découverte comme un des plus terribles fléaux qui ait pu frapper l’humanité, si nous fixions nos regards sur les premières années qui ont suivi cette fameuse époque ! Mais nous pensons que pour bien apprécier les suites de cette grande révolution, il est essentiel de bien distinguer les temps et de les embrasser tous, sans les confondre.

Dès qu’il s’agit d’estimer les suites d’un événement pour le genre humain, on ne doit point arrêter sa vue sur quelques instants, ni même sur un siècle : tous les siècles ne sont en quelque manière que les portions de la vie, ou les divers âges du genre humain qui ne meurt pas, quoiqu’il soit composé d’êtres fragiles et éphémères. À le voir se reproduire sans cesse avec la même fécondité, on le croirait éternel,

Mais il s’agit de son bonheur ; et sur quels instants de sa longue vie verrons-nous le bonheur briller ? Sans doute on ne saurait trop gémir sur le sort des générations éteintes, lorsqu’on aperçoit qu’elles ont été malheureuses : mais nos pleurs ne les feront pas renaître ; nos pleurs ne leur rendront pas les années, les jouissances, les avantages et les douceurs dont elles auront été frustrées par les plus cruelles révolutions. On sent d’ailleurs, lorsqu’on envisage ces fâcheuses révolutions dans le lointain, qu’elles n’ont fait qu·accélérer l’ouvrage plus lent de la Nature, et que les tristes victimes des conquêtes et des autres fléaux qui ont tant de fois ravagé le monde, seraient tombées seulement un peu plus tard sous la faux du temps et des maladies qu’il traîne avec lui.

C’est donc principalement sur la génération présente et sur celles qui se pressent de la remplacer qu’il faut fixer ses regards. En s’élevant au-dessus des siècles pour les voir couler successivement sous ses pieds, on aperçoit assez distinctement, que le prélude ou début de la découverte fut infiniment désastreux ; que les premiers acteurs de cette scène si vaste et si animée périrent presque tous d’une manière tragique ; on voit aussi que pendant près de deux siècles l’Amérique a reçu des plaies affreuses, et qu’elle a bien rendu à ses oppresseurs les coups dont ils l’ont accablée.

Mais après un long déluge de maux, on voit aussi une lumière consolante et douce briller enfin sur les deux hémisphères, et leur promettre des jours plus sereins ; la barbarie épuisée en quelque manière par ses propres fureurs s’arrête enfin et commence à rougir de ses excès ; les torrents qui désolent nos campagnes ne durent pas toujours, et souvent ils y déposent des semences utiles qui dédommageront un peu de leurs dégâts. Voilà l’emblème de la révolution dont nous tâchons de rapprocher les suites.

Si de grandes calamités inondèrent les deux moitiés du globe au moment de leur jonction, leur jonction semble avoir fécondé quelques semences précieuses qui ont germé lentement, et dont on voit aujourd’hui les tiges se couronner de fleurs qui promettent d’excellents fruits.

Eh ! quels sont donc les fruits précieux et tardifs d’une réunion qui fut d’abord si contagieuse pour les deux continents ? C’est ici, Messieurs, que la question commence à exciter l’intérêt le plus vif ; ne parlons plus des malheurs anciens, sur lesquels nous n’avons cru devoir jeter qu’un coup d’œil rapide ; fixons nos regards sur le moment actuel et sur l’avenir qui semblent présenter une perspective plus riante ou moins triste.

Le genre humain est-il maintenant plus heureux ou plus disposé à le devenir ? et doit-il à la découverte plus de bonheur actuel ou prochain ? Voici, ce me semble, à quoi notre question doit se réduire, quand on est convenu de tous les maux que la découverte a produits si longtemps. Respirons enfin, et comptons les biens acquis, et même les espérances.

Mettrons-nous au nombre des biens l’or et l’argent que l’Amérique a versés sur l’Europe, et qui s’écoulent si rapidement en Asie ? Compterons-nous les riches productions qui ont embelli nos arts et qui nous procurent tant de jouissances délicieuses ? Nous ne sommes point assez austères pour regarder tous ces biens comme nuls, ou même comme des poisons dangereux ; et nous en ferions l’étalage avec complaisance, s’ils étaient le prix de nos heureux travaux, s’il n’avait fallu arroser que de nos sueurs la terre qui les prodigue ; mais quand on se rappelle ce qu’ils ont coûté, on ne peut humainement s’enorgueillir de pareilles richesses.

Ces biens d’ailleurs n’étaient pas nouveaux pour nous ; nous les avions presque tous avant la découverte ; les riches métaux perdent une partie de leur prix en devenant plus abondants ; les mines s’épuisent ; ces sources d’opulence apparente peuvent tarir. Il faut des biens plus solides et plus durables pour nous consoler de ce que nous avons souffert. Cherchons donc ceux de cette espèce que la découverte de Colomb commence à nous donner ou à nous promettre ; ceux que nous commençons à goûter ou à entrevoir.

Est-ce l’extension du commerce dont l’Amérique a prodigieusement multiplié les travaux et les moyens ? Cet article est traité supérieurement dans un excellent discours imprimé en 1787, et qui fut attribué dans le temps à M. de Chatelux, de l’Académie française. C’est sans contredit ce que notre problème a fait éclore de plus spécieux ; et vraisemblablement il aurait obtenu la couronne, s’il avait été mis au concours.

Il semble cependant que l’extension du commerce n’est pas le plus estimable des biens qu’ait produits la découverte. Dans un discours qui réunissait quelquefois le mérite du style à celui des choses, et que nous crûmes devoir distinguer au premier concours, l’orateur indiquait les progrès de la civilisation comme le principal avantage du rapprochement des deux Mondes. Mais cette idée, qui nous parut heureuse et juste, n’était pour ainsi dire qu’aperçue, et n’a pas été mieux développée dans les concours suivants, où nous n’avons plus retrouvé l’athlète qu’on avait voulu y rappeler par des éloges.

D’autres concurrents ont parlé d’une manière aussi superficielle des heureux efforts que la liberté a faits en Amérique pour affranchir les peuples du joug de l’esclavage qui les écrasait presque partout : mais ce trait de lumière, qui devait éclairer le plus magnifique tableau, n’a été dans leurs écrits qu’une faible étincelle échappée comme par hasard, et qui faute d’être recueillie et alimentée, n’a jeté aucun éclat.

La civilisation et la liberté, voilà cependant les dons les plus précieux dont l’humanité eûit besoin. Quand on a le bonheur de les voir jaillir d’une révolution si fâcheuse d’ailleurs, comment peut-on se livrer aux petits détails, aux calculs minutieux des biens factices et frivoles qu’elle a pu fournir ou multiplier ?

La civilisation et la liberté, voilà les seuls biens dont la réunion put faire le bonheur des peuples ; et nulle part on ne les trouvait réunis. L’Afrique n’était qu’un repaire de brigands aussi féroces que les monstres répandus dans ses immenses déserts. La riche et superbe Asie était l’apanage des tyrans et le bagne où ils voyaient se multiplier leurs indolents esclaves. L’anarchie féodale déchirait l’Europe, et la préparait au despotisme. L’Amérique, où régnait plus de liberté, était, dans sa majeure partie, sauvage et inculte ; et quoiqu’elle fût moins malheureuse que les autres parties du monde, il s’en faut bien qu’elle donnât à l’espèce humaine tout le bonheur qu’elle peut goûter lorsqu’elle déploie tous ses moyens. C’était une terre avare qui traitait ses habitants avec la plus dure parcimonie, et qui semblait les condamner à une enfance éternelle.

À l’époque de la découverte il n’existait que des ébauches de civilisation et de la liberté sans aisance. Rien de plus misérable en effet que la liberté dont on jouissait en Amérique, où l’homme manquait de tout ; comme aussi rien de plus informe que la civilisation de l’Europe encore à demi barbare : sa conduite atroce dans la conquête le prouva bien, quoique cette conquête soit due à une nation des plus généreuses, et qui ne le cédait alors en rien à aucune autre.

Le malheur fut que cette découverte, qui semblait tardive, se fit encore trop tôt ; les deux Mondes n’étaient pas encore disposés à cette grande entrevue. La pénurie des Américains ne donna pas du goût pour leur liberté ; et les barbaries que les Européens exercèrent ne firent pas désirer leur civilisation. Trois cents ans plus tard, et aujourd’hui peut-être, les deux hémisphères se feraient moins de mal en s’abordant pour la première fois, et ne se heurteraient pas avec tant de violence ; les arts grossiers du Mexique et du Pérou perfectionnés avec le temps et s’étendant de proche en proche, les Américains n’auraient pas paru si misérables, et n’auraient pas été si faibles. D’autre part, les’ Européens plus humanisés par la philosophie n’auraient pas été si cruels, à moins que le propre de l’or ne soit de rendre l’homme féroce en quelque temps et en quelque lieu qu’il le trouve.

Mais s’il n’existait, au moment de la découverte, qu’une civilisation ébauchée, et une liberté misérable, comment- cette révolution a-t-elle pu favoriser les progrès de l’une et de l’autre ? C’est ce que nous allons indiquer rapidement, et ce que nous n’avons aperçu dans aucun des discours.

Pour la civilisation, l’Europe devait donner le branle à l’univers ; car tout paraît immuable en Asie ; moins favorisée de la Nature, l’Europe semble être peuplée de mécontents cherchant toujours à être mieux. C’est là que les esprits sont plus inquiets et s’agitent davantage ; là qu’on aime à bouleverser les établissements anciens, qu’on cultive les arts, à cause des nouveautés qu’ils promettent, et qu’on sort de son pays pour y rentrer le plus tôt possible ; c’est de l’Europe que partent les aventuriers et les voyageurs, c’est le pays de la mode et des révolutions, et l’on y change au moins la forme des habits ou la tournure du langage, lorsqu’on ne peut changer autre chose.

Avant que Colomb cherchât l’Amérique, les Portugais cherchaient un chemin aux Indes en contournant l’Afrique, et ils le trouvèrent : rien de plus favorable à la civilisation que cette inquiétude ; les peuples apathiques et isolés restent toujours à peu près sauvages, et l’homme qui vit seul est toujours bien brut. C’est en voyant beaucoup de choses, de lois, de coutumes, de mœurs différentes, qu’on apprend à choisir le mieux, et qu’on s’approprie ce qu’il y a de bon dans tous les pays.

Le comble et le dernier degré de la civilisation est de devenir plus humain, plus compatissant, plus généreux ; et on le devient à force de se communiquer. Celui qui se lie avec tous les peuples apprend à aimer ceux qui sont bons, à plaindre ceux qui ne le sont pas, à gémir sur le sort de ceux qui sont malheureux ; il peut épier de près les causes de leurs vertus, de leurs vices, de leur détresse ou de leur félicité ; c’est par la communication que les cœurs s’ouvrent et se dilatent, que les âmes s·épanchent, que les mœurs s’adoucissent, que les préjugés s’effacent et que les connaissances s’étendent : tels sont les éléments de la civilisation et les moyens de la perfectionner.

Les Européens ne pouvaient gagner beaucoup à ne communiquer qu’entre eux : partout ils se ressemblaient, se jalousaient et se haïssaient ; ne se rapprochant que pour se battre, ils n·en devenaient que plus féroces. Soumis presque partout aux mêmes abus, au même régime, et n’ayant rien de piquant et de neuf à se montrer les uns aux autres, il était difficile que leur civilisation encore grossière avançât d’un pas.

Mais lorsque l’immortel voyageur génois leur eut ouvert un monde nouveau, les eut introduits chez tant de peuples différents, alors les communications se multiplièrent à l’infini et devinrent plus piquantes, alors l’humanité parut s’agrandir, prendre des formes variées et des physionomies distinctes.

Il n’est pas jusqu’aux fautes et aux crimes des Européens dans le Nouveau Monde, qui n’aient contribué aux progrès de la civilisation. Les fautes ont donné des leçons utiles, elles ont fait connaître les moyens les plus favorables au bonheur des hommes, à leur population, et les obstacles qui y sont le plus contraires. Les causes destructives qui ont fait périr tant de colonies ou les ont empêché de prospérer, ressemblent beaucoup à celles qui retiennent encore certaines nations dans la langueur. Les colonies sont des peuples naissants ; les vices politiques qui étouffent ces plantes délicates ne sont guère moins funestes aux métropoles, Mais dans les métropoles, dans les établissements anciens, on est subjugué par l’habitude ; il semble qu’on craigne de fouiller les fondements ruineux de l’édifice antique ; les abus accumulés successivement se couvrent et se cachent les uns les autres ; et il est très difficile de découvrir la racine du mal dont les grandes nations gémissent.

Enfin les cruautés mêmes des premiers conquérants semblent avoir adouci leur postérité. Combien n’en a-t-elle pas gémi, et combien elle se les reproche tous les jours ! À force de rougir de tant de barbarie, on en conçoit de l’horreur, on apprend à estimer leur juste prix le sang et la vie des hommes : on voudrait pouvoir consoler les enfants de tout le mal qu’on a fait à leurs pères. Rien peut-être ne nous a plus humanisés que cet exercice d’une commisération si juste, et cette honte salutaire des cruautés de nos aïeux.

Il est vrai qu’il a fallu bien du temps pour mettre à profit des leçons qui venaient de si loin, qui ont dû s’altérer sur la route, en passant par la bouche des voyageurs, des marchands et des guerriers qui nous les apportaient de si loin ; il a fallu des siècles pour élaborer et convertir en un miel utile les sucs précieux que la découverte a fait cueillir.

Mais enfin le moment approche, et il semble déjà briller pour nous, où les fruits d’une longue et coûteuse expérience atteignent leur maturité. Voyez en effet combien de préjugés disparaissent, combien on réforme d’anciens abus, que de lois nouvelles remplacent nos gothiques institutions ; combien les gouvernements s’éclairent et se perfectionnent, combien l’autorité s’apprivoise et s’adoucit. Voyez comment nos voyageurs modernes abordent aujourd’hui les terres inconnues, et s’empressent d’y déposer ce que nous avons de plus utile. Voyez enfin combien l’humanité se répand dans nos discours, dans nos livres, dans nos établissements même ; quelle conspiration générale pour le bonheur des peuples !

Si l’art typographique et les travaux des philosophes ont eu beaucoup de part à ces progrès de la civilisation, il est à croire que la presse n’eût pas fait circuler tant de lumières, et que la philosophie n’eût pas fait tant de chemin, si l’Amérique n’eût pas été conquise.

Ah pour la liberté ! il faut en convenir, c’est un plant que nous devons à l’Amérique. Si jamais cet arbre, aussi salutaire par son ombre que par ses fruits, vient à se naturaliser parmi nous, il aura fallu l’y transplanter du nouveau continent. Le fer du despotisme l’avait extirpé dans l’ancien, où il était presque étouffé par l’anarchie féodale.

Replongé dans l’état sauvage, l’Africain n’en avait pas la fierté et semblait né pour la servitude ; les peuples efféminés de l’Asie étaient trop faibles pour secouer leurs fers ; les nations inquiètes et remuantes de l’Europe étaient trop resserrées, trop à l’étroit, pour les briser par de violentes secousses. Avouons-le cependant, la liberté avait fait en Europe quelques tentatives pour se relever ; mais combien ses pénibles efforts avaient-ils coûté de sang aux Helvétiens et aux Bataves ; et leur en resterait-il quelques fruits, s’ils n’avaient su s’investir de fortes digues, ou se cantonner dans leurs montagnes ? Malgré ce succès, l’Europe avec toutes ses lumières n’a-t-elle pas cru jusqu’à ce jour que la liberté ne convenait qu’aux plus petits États, et que les grands Empires étaient essentiellement voués à l’esclavage ; et n’y a-t-on pas toujours été dans la cruelle alternative d’être foulés comme des serfs ou poursuivis comme des rebelles ?

La découverte de l’Amérique produisit deux avantages essentiels : 1°. On y retrouva le type de la liberté, perdu ou entièrement dénaturé dans l’ancien continent. Quand des esclaves opprimés brisent leurs chaînes, trop de jalousie, d’orgueil, de haine, de vengeance et de ressentiment les animent pour qu’ils ne confondent pas, dans leurs violentes convulsions, la licence avec la liberté : cependant la liberté est aussi loin de la licence que de l’esclavage.

La liberté naturelle existait en Amérique dans toute sa vigueur : mais c’était, pour ainsi dire, un sauvageon dont les fruits étaient bien amers ; l’Américain était libre comme les fauves de ses forêts, et il payait ce bien unique de mille privations. L’arbre avait besoin d’être greffé pour produire de bons fruits, et il devait en donner d’excellents lorsqu’il serait, pour ainsi dire, enté sur la civilisation. Mais il fallait la cultiver à l’abri des orages et faire des essais pour en assurer le développement, et il n’y avait pas un partent de terre en Europe où l’on pût faire des épreuves sûres.

Le second avantage que nous devons à l’Amérique fut d’y avoir trouvé un sol favorable à ces épreuves. Rocher de Saba, où les Hollandais de Saint-Eustache établirent le séjour de l’innocence et de la paix ; îles Bermudes, où quelques Anglais fuyant la tyrannie de Cromwell trouvèrent un asile délicieux que les chants de Waller ont rendues célèbres, et que les vertus n’ont cessé d’embellir, îles vraiment fortunées, vous avez offert aux mortels dans le Nouveau Monde ce qu’ils ne trouvaient pas dans l’ancien, un point de l’univers où l’on pût essayer impunément la liberté et le bonheur.

Des essais plus en grand se firent dans la Caroline, où l’on éprouva les lois du célèbre Locke ; mieux encore dans la Pennsylvanie avec celles du savant jurisconsulte William Jones. Dodley fit fleurir la Jamaïque, Baltimore le Maryland… De ces heureux essais sortit un régime nouveau qui concilie les lois essentielles de la civilisation avec les droits imprescriptibles de la liberté.

Ce qu’il y a de bien remarquable, c’est que ce régime essayé dans le Nouveau Monde par quelques Anglais transfuges, a préparé celui que leurs possessions d’Europe adoptèrent dans la révolution de 1688 ; c’est le nouveau continent qui leur a fourni le modèle de la constitution dont ils sont si fiers, et c’est en traversant les mers qu’ils ont trouvé le chemin de la liberté, que les Portugais ne trouvèrent pas en allant aux Indes.

Ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que l’Angleterre ait voulu donner des fers à ceux de qui elle avait appris à être libre : à quel point l’ivresse de la prospérité l’avait rendue aveugle et injuste ! Mais les Anglo-Américains ont vengé l’outrage qu’elle voulait faire à la liberté dans son pays natal ; ils ont bravé et humilié l’orgueil de leur métropole parvenue au plus haut degré de sa puissance, rompu tous les liens qui les attachaient à elle, et appris à toutes les nations à connaître leur force.

Celles qui sauront profiter de ce grand exemple, n’oublieront jamais ce qu’elles doivent à l’Amérique, où s’est déployé l’étendard de la liberté pour tout l’univers ; et lorsqu’on leur demandera ce qu’a produit la découverte de ce continent, elles répondront qu’elle fut bien cruelle dans le début, et que, pendant près de deux siècles, elle n’avait compensé de très grands maux que par de faibles avantages : mais qu’ayant adouci, humanisé et éclairé les nations par d’heureuses expériences qu’on ne pouvait faire ailleurs, elle avait montré à toutes le vrai chemin de la liberté ; que la liberté civile, préférable à la liberté sauvage, avait jeté de profondes racines dans le nord de l’Amérique ; qu’elle avait étendu ses branches sur l’Europe, et qu’elles couvriraient peu à peu toutes les parties de la terre. Voilà, ce semble, la solution exacte de la première partie de notre problème.

L’objet de la seconde, est de trouver des remèdes aux maux. Ils sont énormes, quelques-uns même incurables. Les maladies qu’on s’est communiqué, s’affaiblissent, dit-on, en se propageant. Le temps seul serait donc déjà un remède capable de les adoucir ; et si ces maux cruels mettaient parmi nous un frein au libertinage, ils ne seraient pas sans quelque mélange de bien.

L’accroissement du luxe que les richesses de l’Amérique ont fomenté, ne s’arrêtera que lorsque ces richesses tariront : le feu qui trouve des aliments ne s’éteint pas. Le luxe, d’ailleurs, quoique nuisible à bien des égards, n’est pas non plus sans quelque mélange d’utilité ; il nourrit, excite l’industrie et le travail ; il est le père des beaux arts qui embellissent la vie humaine ; et de ce qu’il arrache à l’opulence, qu’il berce et caresse, il en compose de petits patrimoines pour ceux qui n’en ont pas d’autres. Réprimez ses excès, ôtez-lui le goût dépravé et ruineux des productions étrangères ; rendez-le patriotique en fixant ses largesses et ses folies sur les fruits de votre sol et de l’industrie nationale. Si des lois douces, et surtout de grands exemples produisent ces effets, comme on peut l’espérer, il fera peut-être plus de bien que de mal.

Mais le plus grand mal, le mal vraiment incurable que la découverte ait produit, c’est la dépopulation. L’ancien monde plus vigoureux et moins épuisé peut réparer ses pertes, et déjà il les répare en plusieurs pays. Le nouveau, qui a bien plus souffert, a aussi bien moins de ressources. Ses malheureux indigènes, exaspérés par un ressentiment profond et juste, fuient sans cesse devant les colons d’Europe, comme le gibier devant le chasseur : ou ils ne s’en rapprochent que lorsqu’ils croient avoir des occasions de se venger. C’est en vain qu’on les rappelle, qu’on tâche de les attirer, en leur offrant les trésors de notre agriculture, qui est la grande .réparatrice du genre humain : ils nous haïssent trop pour ne pas se défier de nos promesses et même de nos présents.

Un de leurs caciques a bien exprimé cette haine inflexible dont ils paraissent tous pénétrés, lorsqu’au moment de la mort il refusait le séjour du Ciel, dont on lui faisait une magnifique peinture, parce qu’on lui dit en même temps qu’il y trouverait des Espagnols. Avec ces sentiments, ils reculeront toujours devant nous ; nos défrichements ne feront qu’accélérer leur ruine, et tant qu’il leur restera quelque asile dans leurs bois, ils iront y ensevelir les restes de leur population défaillante plutôt que de se mêler avec nous.

Faudrait-il donc, ainsi que plusieurs concurrents le proposent, leur abandonner l’Amérique, pour qu’ils puissent y vaguer et pâturer plus librement ? Avec l’habitude bien enracinée de la vie sauvage, avec leur aversion pour le travail et pour tous nos arts, ils ne la repeupleront jamais. Après l’avoir dévastée et épuisée, le comble de la barbarie serait de l’abandonner à sa propre faiblesse ; et ce serait aussi une erreur en politique d’y laisser enfouis des biens que l’habitude nous a rendus nécessaires.

La marche à suivre s’y est, pour ainsi dire, ouverte d’elle-même, et paraît frayée avec trop de succès dans l’Amérique septentrionale, pour qu’il soit besoin d’en chercher une autre : cette contrée n’est-elle pas bien plus florissante qu’avant nos invasions ? Quoi de plus prodigieux que sa population, et de plus fortuné que ses habitants ? Serait-elle aujourd’hui, comme il y a deux siècles, la proie d’une poignée de brigands ?

Depuis que divers essaims d’Européens chassés de leur patrie par les persécutions qu’ils y éprouvaient y ont porté leur industrie, leurs talents, leur religion, les manufactures, les sciences, les arts et surtout les mœurs, elle n’est plus condamnée à être un vaste désert ou une région sauvage. Lorsque tous ces moyens, qui sont les forces réelles de l’humanité, peuvent se déployer sous un ciel libre ; supérieure à tous les obstacles, elle est sûre de triompher des éléments, des animaux et des tyrans même.

Avec cet appât irrésistible de la liberté, l’Amérique anglaise attirera encore bien des émigrants d’Europe, qui enrichiront sa population déjà si féconde ; et bientôt, n’en doutons pas, elle aura repeuplé, civilisé et affranchi le continent dont elle fait partie. Bientôt aussi elle aura payé avec usure les recrues utiles de l’Europe, en lui procurant le trésor inestimable d’une liberté sage et amie des lois.

Alors enfin cessera ce commerce barbare, qui consomme chaque année tant de milliers d’Africains, soit par les guerres intestines qu’il allume entre eux, soit par la pesanteur des fers et l’excès des travaux dont on les accable dans l’exil où on les exporte. Voilà le remède aux maux qu’a souffert l’Amérique et à ceux qu’elle a procurée.

Ah ! sans doute, ces remèdes dont l’activité est si lente sont venus bien tard, et nous ne pouvons même pas en faire honneur à nos gouvernements d’Europe ; ils ne sont pas les fruits de leur prudence, de leur commisération ou de leur justice. Ce sont des mécontents, transportés par le désespoir sur une terre étrangère, qui ont semé ou découvert ces remèdes qu’ils ne cherchaient pas, en la défrichant. Eh ! qu’importe la cause, si l’effet est bien assuré ? Si, ne cherchant qu’à se sauver eux-mêmes, ils ont préparé le salut de tous ; si le hasard nous a servis mieux que notre sagesse, profitons de ses bienfaits, et ne cherchons pas inutilement ailleurs des remèdes incertains, lorsqu’il nous en offre de bien éprouvés.

À la régénération prochaine et universelle dont nous avons l’espoir, et dont nous goûtons les prémices, il manquera cependant quelque chose de bien essentiel, si les Américains indigènes ne peuvent y participer. N’achèverons-nous donc de repeupler leur terre natale et la patrie de leurs aïeux qu’en achevant de les détruire ? C’est là en effet que tendent nos défrichements et les progrès de nos colonies, qui ne font que les resserrer davantage. N’y aurait-il pas quelque moyen de les réunir à nous, de leur faire partager le bonheur commun, et de ranimer ces tiges mourantes ?

Oui, il en est un, et nous le croyons unique : c’est celui qui a si bien réussi sur les rives de 1’Amazone et du Paraguay… Il n’y a que la religion chrétienne, toute de charité et d’amour, qui puisse apprivoiser des hommes irrités par le souvenir de nos cruautés atroces ; elle seule peut commander et obtenir le pardon des injures les plus graves, éteindre les haines invétérées, réconcilier les plus mortels ennemis ; et puisqu’elle a opéré ce prodige, avoué par Montesquieu, Voltaire et Raynal, le moyen que nous cherchions est connu.

Après avoir indiqué les remèdes aux maux, serons-nous encore assez heureux pour trouver les moyens de conserver et d’accroître les avantages résultants de la découverte de l’Amérique ? Nous persistons à compter pour peu de chose les productions nouvelles que les deux hémisphères se sont communiquées et même le commerce dont elles ont été l’aliment.

Les progrès de la civilisation et le retour de la liberté, voilà des avantages solides et inestimables, auprès desquels nous n’osons en compter d’autres d’un ordre si inférieur. Bornons-nous donc à chercher les moyens de les conserver et de les accroître. ‘

Et pourquoi craindrait-on de les perdre ? sont-ils de nature à inspirer moins d’intérêt ou à devenir indifférents ? Une fois qu’ils ont été aperçus et goûtés, est-il possible qu’on se lasse jamais d’y tendre ? La civilisation et la liberté, ces deux divinités tutélaires du genre humain, doivent marcher ensemble et s’embrasser étroitement. La civilisation sans liberté ne fait que des esclaves, et la liberté sans civilisation des sauvages. Ne les séparons pas, et voyons-les s’avancer de concert. Si leur marche paraît d’abord assez lente, elle va toujours en s’accélérant : c’est une espèce de gravitation dont chaque instant double la vitesse ; lorsqu’une forte impulsion est donnée aux corps politiques, ils sont, à cet égard, comme les globes célestes qui ne perdent jamais le mouvement qu’ils ont reçu.

Dans l’état actuel des choses, et dans la fermentation générale des esprits, avec toutes les lumières acquises et les monuments qui les perpétuent, l’appétit de la liberté est trop vif, et la tendance à la civilisation trop forte, pour qu’elles puissent échapper encore longtemps à nos poursuites ; elles seront arrêtées en quelques endroits par les fautes des gouvernements et des peuples, mais elles seront infailliblement accueillies de plusieurs : le feu qui s’éteint dans quelques foyers se conserve et s’accroît dans d’autres ; et comme on ne craint plus de perdre cet élément si utile, le feu sacré de la civilisation et de la liberté ne peut pas mieux s’éteindre.

Rassurons-nous donc et ne craignons pas de perdre les fruits essentiels de la découverte ; ils sont impérissables. Si des orages passagers et locaux les détruisent en quelques endroits, ils lèveront et mûriront toujours quelque part. Ce mot essentiel nous épargnera des détails immenses ; au lieu d’expliquer à tous les peuples ce qu’ils doivent faire pour arriver à la civilisation et à la liberté, ce qui nous obligerait de remanier tous les principes de la philosophie et de la morale : disons seulement que la civilisation et la liberté ayant une fois établi leur empire, il ne faut que le vouloir bien sincèrement, pour vivre sous leurs douces lois.

Ces lois au surplus ne sont pas à inventer : elles existent dans les sages institutions des peuples dont nous envions le bonheur ; et quoi qu’il arrive, on les retrouverait au moins dans des monuments indestructibles. L’humanité a fait un trop grand pas pour qu’elle puisse rétrograder : la route que doivent suivre les peuples est trop bien marquée pour qu’ils ne la voient pas, s’ils ne sont aveuglés ou pervers. Tous ceux qui ne sont pas enchaînés par des passions ou abrutis par des vices seront civilisés et libres quand ils le voudront ; tous les autres sont incapables ou indignes de l’être.

Rapprochons, en finissant, les réponses aux trois questions du problème. Atroce dans le début, la découverte n’a produit d’abord que des biens dont on pouvait se passer, et des maux dont on ne saurait trop gémir. Mais à la longue ont germé sourdement des fruits inestimables, la liberté et la civilisation, qui feront bien plus de bien aux hommes que les conquérants du Nouveau Monde n’ont fait ou occasionné de maux.

Les maux d’ailleurs se réparent d’eux-mêmes ; les plaies que le genre humain a reçues se cicatrisent et s’effacent, indépendamment de nos soins. Tel un corps robuste résiste par sa propre vigueur aux accès redoublés des maladies aiguës, pousse au dehors, dans des crises salutaires, le venin qui menaçait de le dissoudre, et ne doit point son retour à la vie aux ressources d’un art conjectural et tâtonneur, dont les entreprises sont souvent plus à craindre que ses secours ne sont utiles.

Il en faut dire autant des biens : ils se perpétuent et se propagent d’eux-mêmes. Tel l’arbre antique et majestueux qui semble régner dans la forêt et l’avoir engendrée toute entière : enfant de la terre et du temps, il ne doit rien à la culture ni aux hommes ; il s’est accru en dépit des orages et des animaux ; et s’il semble toucher du pied le centre de la terre et de ses bras la voûte des cieux, il ne doit qu’au sol et à lui-même l’immortelle fraîcheur qui pare encore sa vieillesse.

Nos solutions paraissent-elles trop générales, et voudrait-on qu’on indiquât à chaque peuple la marche qu’il doit suivre, les fautes qu’il doit éviter ? Ce serait oublier les conditions du problème, qui embrasse tout le genre humain. Comment d’ailleurs prévoir toutes les erreurs de la politique humaine et les folies ou écarts des nations ? Et quand on pourrait les deviner, les peuples ne feront-ils pas toujours ce que les circonstances et les hommes du moment leur feront faire ? Jamais ils ne seront complètement instruits que par les maux qu’ils auront soufferts. Mais comme cette instruction dispendieuse est fort avancée, il est naturel et consolant de prévoir que la liberté et la civilisation trouveront désormais moins d’obstacles, et que le jour serein du bonheur va luire enfin sur l’humanité assez longtemps malheureuse.

On y voit bien entendu celui dont on vient de parler, mais aussi La fabrication des eaux-de-vie. Quelle surprise de la part d’un Jésuite ! Il est vrai qu’on avait lu et apprécié L’Elixir du père Gaucher, mais tout de même… Et voici qu’il aurait aussi renchéri avec L’alcool : étude économique générale, ses rapports avec l’agriculture, l’industrie, le commerce, la législation, l’impôt, l’hygiène individuelle et sociale, préfacé par, je vous en donne mille, George Clemenceau lui-même en personne, dans une édition datée plus de cent ans après la mort de son auteur. Curieux, aussi, cet ouvrage en plusieurs volumes de sa main, publiés dans les années 1970, Les Psaumes et le cœur de l’homme : étude textuelle, littéraire et doctrinale.

On y voit bien entendu celui dont on vient de parler, mais aussi La fabrication des eaux-de-vie. Quelle surprise de la part d’un Jésuite ! Il est vrai qu’on avait lu et apprécié L’Elixir du père Gaucher, mais tout de même… Et voici qu’il aurait aussi renchéri avec L’alcool : étude économique générale, ses rapports avec l’agriculture, l’industrie, le commerce, la législation, l’impôt, l’hygiène individuelle et sociale, préfacé par, je vous en donne mille, George Clemenceau lui-même en personne, dans une édition datée plus de cent ans après la mort de son auteur. Curieux, aussi, cet ouvrage en plusieurs volumes de sa main, publiés dans les années 1970, Les Psaumes et le cœur de l’homme : étude textuelle, littéraire et doctrinale.