« Tout homme est tiraillé entre deux besoins…

« Tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement à soi-même, et le besoin de l’arbre, c’est à dire de l’enracinement, de l’identité, et les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre ; jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’arbre qu’on fabrique la pirogue. — Mythe mélanésien de l’île du Vanuatu »

« Tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement à soi-même, et le besoin de l’arbre, c’est à dire de l’enracinement, de l’identité, et les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre ; jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’arbre qu’on fabrique la pirogue. — Mythe mélanésien de l’île du Vanuatu »

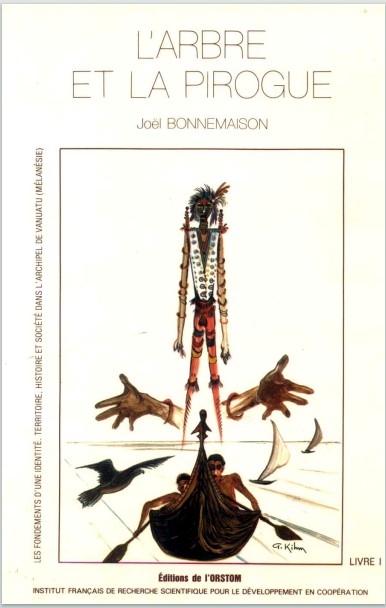

Le mème cité intégralement ci-dessus circule depuis des années sur l’internet, sans aucune contextualisation ni source. Mais si l’on cherche bien, on trouvera un ouvrage passionnant sur ce thème, intitulé L’Arbre et la pirogue (non, tout de même pas L’Arbre est la pirogue), publié en 1986 aux éditions Orstrom. Il s’agit de la version légèrement remaniée d’une thèse pour le doctorat ès Lettres et Sciences Humaines, soutenue par Joël Bonnemaison en 1985, « fruit d’une recherche […] sur l’Archipel des Nouvetles-Hébrides, condominium franco-britannique devenu indépendant le 30 juil#let 1980 sous le nom de Vanuatu. L’ouvrage est intégralement et librement disponible en ligne sur le site de la base documentaire de l’IRD (Institut de recherche pour le développement).

Le mème cité intégralement ci-dessus circule depuis des années sur l’internet, sans aucune contextualisation ni source. Mais si l’on cherche bien, on trouvera un ouvrage passionnant sur ce thème, intitulé L’Arbre et la pirogue (non, tout de même pas L’Arbre est la pirogue), publié en 1986 aux éditions Orstrom. Il s’agit de la version légèrement remaniée d’une thèse pour le doctorat ès Lettres et Sciences Humaines, soutenue par Joël Bonnemaison en 1985, « fruit d’une recherche […] sur l’Archipel des Nouvetles-Hébrides, condominium franco-britannique devenu indépendant le 30 juil#let 1980 sous le nom de Vanuatu. L’ouvrage est intégralement et librement disponible en ligne sur le site de la base documentaire de l’IRD (Institut de recherche pour le développement).

On en citera ici deux extraits fort intéressants : le premier, tiré de l’introduction, qui présente les deux principales approches en sciences humaines, mais que l’on pourrait appliquer à bien d’autres domaines – peinture, sculpture, musique… Le second, tiré de la conclusion, résume sa vision du peuple mélanésien, arrivé en pirogue dans ses îles où il s’est enraciné tout en conservant la mémoire de son origine.

___________________________

Joël Bonnemaison

Les fondements d’une identité : territoire, histoire et société dans l’archipel de Vanuatu (Mélanésie).

Essai de géographie culturelle

1. L’arbre et la pirogue1 (extraits)

Éditions de l’Orstrom, 1986

Introduction générale

Deux types d’approche en Sciences Humaines sont possibles : l’une dite scientifique, l’autre qui peut être qualifié à la suite d’Edgar MORIN (1984) d’essayiste. Le premier relève d’un point de vue qui se veut « objectif » et en quelque sorte extérieur à son sujet : autant que faire se peut il mesure, il quantifie, il analyse, il s’efforce de dégager des causalités, des structures et des systèmes, des lois et des règles qui renvoient elles-mêmes à des théories plus générales. Le second type d’approche est plus subjectif : il essaie à l’inverse de considérer l’objet de l’étude dans sa singularité et dans l’ordre de sa causalité interne, il cherche à saisir qualitativement la liberté du sujet qu’il étudie.

À l’affirmation de l’objectivité scientifique s’oppose dès lors le postulat de la subjectivité culturelle. Alors que la vision scientifique cherche souvent à écarter de son champ d’analyse tout ce qui, à ses yeux, ne relève pas de l’ordre de la raison pure et notamment les questions de finalité, la vision essayiste fait au contraire de l’étude de ces dernières le terme et la condition de son approche. Face à l’attitude culturaliste, les tenants de l’hypothèse scientifique ne manquent pas généralement de reprocher le manque de fondements scientifiques et les essayistes répondent qu’en considérant principalement les facteurs de détermination, on sous-estime l’autonomie possible des groupes et des sociétés, leur responsabilité et tout autant la subjectivité sous-jacente et les parti-pris du scientifique qui les étudie.

Au plus profond de sa vision, l’école essayiste cherche en effet à saisir les groupes humains dans leur liberté plutôt que dans leurs déterminations ; ce faisant elle considère des sujets sociaux qui ont leur sphère d’autonomie, leur propre projet et une marge plus ou moins importante de libre choix. Les phénomènes de représentation, les questions de sens et de valeurs, la dimension spirituelle et les attitudes de croyance, bref tout ce qui relève d’une certaine vision du monde, loin d’être écartés parce que « non-objectifs » ou « non-scientifiques », reviennent au contraire au premier plan. L’approche essayiste devient alors « humaniste » ; elle pose comme une affirmation essentielle qu’il n’y a pas au fond de système social sans un choix de valeurs qui le commande et que ce dernier, loin de se réduire à être un simple vêtement culturel, forme une substance propre qui doit être abordée en tant que telle et pensée dans l’ordre qui est le sien. Le champ social devient dans cette perspective un champ complexe à faces multiples dont l’observateur fait lui-même partie : il n’est pas entièrement réductible à « l’analyse objective »’ qui tend à ne voir en lui qu’un produit et il n’est jamais vraiment prévisible. La liberté des acteurs le caractérise tout autant et parfois plus que leur conditionnement.

Entre les prétentions de la démarche scientifique et les affirmations de la démarche essayiste, la bonne réponse consiste sans doute à se garder de certitudes trop tranchées. L’approche scientifique, objective et quantitative, peut être poussée jusqu’à son terme le plus ultime pour autant qu’elle sache mesure garder et ne prétende pas enfermer la totalité du réel dans sa seule vision, l’approche essayiste ou subjective est également tout autant légitime si elle sait raison garder et admettre qu’elle a besoin d’axes directeurs et des « gardes-fous » que la première démarche peut précisément lui fournir. En somme, les deux démarches sont dans l’idéal complémentaires et s’épaulent l’une par l’autre ; ce sont souvent les excès de l’une qui permettent le développement de l’autre et inversement. Mais si la contradiction est féconde, il est rare que les auteurs arrivent à être à la fois de véritables scientifiques et de véritables essayistes, seuls les très grands parviennent à ce grand art qui consiste à coupler les deux démarches. C’est peut-être là le signe d’une limite de l’esprit humain que de ne jamais atteindre vraiment ce but, mais aussi sa valeur que de continuellement tenter d’y parvenir.

[…]

Conclusion

La métaphore de l’arbre et de la pirogue

La métaphore de l’arbre et de la pirogue

Les îles sont toujours des déchirures, des fins de route, des rives d’inquiétude ; l’harmonie du monde s’y dissout dans le confinement de l’espace, les certitudes de l’esprit dans la brisure de la bordure. Une fois que l’on est à terre, que le bateau ou la pirogue sont repartis, le lien avec le grand mouvement du temps est rompu. Les îles sont des espaces sans temps. « Ce qui différencie l’île d’avec le jardin, c’est le temps. L’île est suspendue dans une espèce d’intemporalité » écrit encore Michel TOURNIER (1979, p. 14). Seul reste l’espace, un espace étroit, un espace clos bordé par la grande mouvance des flots, un espace rare et dès lors un espace infiniment précieux, l’unique et seule valeur en fait.

Les peuples de pirogues qui découvrirent les îles du Vanuatu devinrent les sectateurs de leur espace. De ces terres brisées, sans liens, sans temps, ils firent leur seule vérité, dans ces horizons clos ils plongèrent un destin d’enracinement, enfin des lieux où ils atterraient et de leurs premiers cheminements ils firent des signes de fondation et les premières marques de leur identité.

C’est Michel SERRES qui, dans un texte fabuleux où il dialogue avec le paysage chinois (« Chine Lise »), se décrit comme un paysan de la plaine de la Garonne et par là même comme un marin. Le ciel, dit-il, l’espace du ciel est le seul lieu possible de sortie de la plaine : « Par le haut, par en haut. Tous filent par en haut, comme nous, en plaine … planer vers le vertical reste la seule direction possible » (M. SERRES, 1983, pp. 28-29).

Les hommes des îles mélanésiennes ne lèvent pas leur regard vers le ciel, ils le plongent dans la terre. Ils ne sont pas de plaine, mais d’île, non pas d’espace, mais de lieux. Leur regard creuse la terre plus qu’il ne cherche à planer dans le ciel. Ce sont des arbres, des arbres aux racines profondes qui creusent vers le bas, vers les assises magiques du monde. La vérité, la croyance de ces hommes se tient là, non pas dans l’étendue infinie du ciel, mais dans la profondeur vertigineuse du lieu et de la communion avec les entrailles de la terre, un ventre dont ils sont le sang.

Les lieux mélanésiens ne sont donc pas d’étendue, mais de profondeur. L’arbre est la métaphore de l’homme ; il ne s’élance vers l’infini du ciel que parce que ses racines cheminent dans la profondeur de la terre. L’homme qui se tient droit dans son lieu plonge avec lui dans l’assise sacrée de la profondeur. De même l’arbre croît verticalement, il ne s’agit pas pour lui de gagner en étendue, mais de s’enraciner. L’étendue est dès lors une valeur dérisoire, une valeur flottante, seul compte ce qui est vertical : la profondeur prime sur l’étendue.

Comme le paysage est ponctué d’arbres, l’espace est parsemé d’hommes-lieux. L’enracinement est sans doute la première des valeurs du peuple mélanésien. Mais si les lieux font les hommes, ce sont les routes qui font les lieux. Le peuple insulaire a conservé la mémoire de son origine, il est tout autant un peuple de voyage que de racines, un peuple de lieux qu’un peuple de routes.

La métaphore mélanésienne exprime cette dualité de l’origine. L’homme est un arbre, mais le groupe local est une pirogue. L’identité de l’homme est donnée par le lieu, mais sa pirogue le tire vers la route. La pirogue n’existe que grâce à la force du bois de l’arbre où elle est creusée – elle dépend donc des racines de l’arbre –, mais son destin est de suivre une route qui mène de lieu en lieu, d’île en île. Elle est donc une valeur-voyage, un « territoire errant », qui tisse un lien entre les groupes locaux enracinés.

De chaque lieu partent des routes dont le tracé en étoile dessine des itinéraires collectifs : si l’homme seul doit rester rivé à ses lieux, il doit en groupe explorer les routes de sa pirogue. L’alliance extérieure est à ce prix et bien souvent l’alliance de mariage. Pas plus qu’il ne peut y avoir de lieu sans route, il ne peut y avoir d’homme sans pirogue. L’homme-arbre ne vit que par le groupe-pirogue qui lui donne les alliances nécessaires à sa survie et à sa reproduction. Chaque territoire de la Coutume est ainsi un segment de route, un nexus de lieux, un système d’arbres et de pirogues. L’espace insulaire est perçu comme la mer, le but n’est pas de le posséder, mais de s’assurer les moyens qui permettent de le parcourir. Les lieux eux-mêmes sont des grappes d’îles égrenées le long des routes que suit la pirogue. Chaque territoire est un archipel de lieux entouré par une étendue mouvante de terre ou de mer que les routes de pirogues parcourent jusqu’à d’autres îles-lieux qui font partie de l’horizon de l’alliance.

L’image de l’espace insulaire – l’île entourée d’eau que l’on atteint en pirogue – se reproduit dans les métaphores de l’organisation mentale de l’espace. Par la force de cette vision, l’espace déchiré de l’archipel redevient uni : l’homme de la pirogue peut enfin vivre sur l’île, comme s’il n’en était rien, comme si la rupture du lien n’avait jamais eu lieu, comme si, pour revenir aux termes de TOURNIER, « l’harmonie préétablie » était enfin retrouvée. Il compense en effet le manque d’étendue de ses territoires par la profondeur de ses lieux, il oublie la finitude de son espace grâce à l’infinité de ses routes.

La société mélanésienne s’affirme tout autant comme une société de racines que de voyages : ses arbres sont des pirogues et ses pirogues sont des arbres. Les territoires mélanésiens sont des réseaux de lieux égaux et indépendants connectés par des cheminements d’alliance. S’il n’avait pas gardé au plus profond de son identité, cette ambiguïté initiale, l’homme des îles serait peut-être devenu fou. Les îles sont en effet les segments coupés d’un trajet-fondateur ; si le trajet meurt, chaque île revient à la solitude absolue de sa déchirure originelle. La société mélanésienne a cherché constamment à maintenir ouvert le lien qui permet le trajet. Elle a cherché à pallier le confinement de l’espace en diversifiant son territoire, en l’enrichissant d’autant de signes et de lieux-symboles qu »i1 lui était possible d’en inventer ; elle a cherché aussi à en briser les isolements physiques, en faisant de chacun de ses lieux un carrefour de routes.

Les sociétés de l’archipel sont donc des sociétés du réseau qui se sont construites dans un espace de relation aux structures fluides. Cette tentative consiste à redonner par la culture un lien que la nature refuse et à recréer un espace d’harmonie et de continuité dans un univers physique heurté par des ruptures. Peut-être le paradigme de la société océanienne traditionnelle tient-il dans cette recherche du lien culturel qui réunit ce que sépare la nature ; peut-être dès lors repose-t-il seulement sur la réponse de la culture dans le face-à-face qui la confronte à la nature. Les îles mélanésiennes dans ce cas ne se seraient jamais acceptées comme des îles ; elles restent ce qu’elles ont toujours été depuis le temps des origines, c’est-à-dire des pirogues.

Société du réseau et espace réticulé

La métaphore de l’arbre et de la pirogue participe à un mouvement de pensée qui définit une vision de l’espace qui se répercute elle-même sur la conception de la société. Dans la vision traditionnelle de l’espace, faite d’entrecroisements de routes, d’enracinements de lieux, qui se renvoient les uns aux autres, les territoires sont des nexus et l’espace lui-même est un système réticulé2, dont les mailles plus ou moins fines ou plus ou moins lourdes visent non pas à encadrer l’étendue mais à la parcourir.

L’espace réticulaire de la société traditionnelle s’organise à partir de chaînages de lieux qui sont autant des « chemins d’alliance » (BENSA et RIVIERRE, 1981) que des territoires qui se succèdent le long d’un itinéraire. Le modèle en est donné par le « tissu de nexus » de l’espace linguistique mélanésien ; les quelques 100 ou 120 parlers de l’Archipel ne correspondent pas à des aires linguistiques, mais à des segments qui s’emboîtent en chaîne, créant ainsi des cheminements d’intelligibilité qui quadrillent l’Archipel (TRYON, 1976). Les groupes mélanésiens sont du même ordre : ce ne sont pas des groupes clôturés par une « frontière », mais des réseaux de petites sociétés locales en communication constante les uns avec les autres selon leurs relations de proximité.

L’espace dans la société mélanésienne traditionnelle n’est pas perçu par ses divisions, ou par ses limites, mais par ses relations de route ; certaines routes sont amicales et d’autres sont hostiles. Les lieux eux-mêmes tirent leur justification profonde non pas de leur stabilité, mais de leur position sur la route. On comprend dès lors pourquoi le groupe local se définit comme à Tanna par la métaphore de la pirogue, car c’est la route suivie qui en définitive fonde l’identité du groupe. L’espace réel de la pirogue se confond avec son trajet, avec la succession des segments mis bout à bout qui composent le chemin d’alliance. À chacun de ces segments correspond un territoire, c’est-à-dire un nodule, une maille plus ou moins stable et plus ou moins lourde, mais qui n’existe que par la relation structurelle qu’elle entretient avec les autres mailles du réseau.

Ici, point de lieux centraux. L’organisation de l’espace selon des cœurs vivants et des périphéries déprimées est une réalité nouvelle issue de la construction étatique coloniale et de l’impact des réseaux modernes de commerce et de production. L’espace de la coutume pose à l’inverse comme axiome que chacun des lieux qui se succèdent sur la route est l’égal des autres. Pour que la relation puisse se poursuivre, l’existence de chacun des segments de la route est en effet indispensable. Si l’un des chaînons saute, si l’un des lieux meurt, la route se brise : chaque lieu est donc l’indispensable complément de l’autre et par 1à son égal. La société du réseau ne peut fonctionner que par les connections multiples que chacun de ses éléments entretient en ordre successif avec les autres.

Si l’espace réticulaire est une structure nouée par un système fluide en « tissu de nexus », il ne peut admettre de centre, par contre connaît-il des « fondations », les seuls lieux peut-être qui forment dans cet univers mouvant des réalités véritablement stables. Les routes mélanésiennes convergent vers des carrefours où elles se nouent à d’autres, mais elles remontent aussi vers les lieux de fondation qui sont ceux de leur commencement. En ces lieux de départ, se tiennent les principes fondamentaux de l’origine. À la différence du Lieu central qui fait converger vers lui le reste de la structure, le lieu de fondation au contraire rejette vers l’extérieur les forces qui sourdent en lui ; loin de créer des périphéries, il recrée plus loin d’autres lieux, des « mêmes », qui se succèdent en chaîne et portent son propre pouvoir ou une parcelle de celui-ci. Le lieu d’origine ou « primordial », comme l’appelle M. ELIADE (1942),fonde dès lors l’espace et l’anime tout entier de son mouvement.

La route d’alliance mélanésienne continue de proche en proche. La pirogue mélanésienne a pour destin d’étendre sa relation d’alliance jusqu’aux plus lointaines limites de l’infini que lui indiquent les routes de son territoire. Cet horizon ne se boucle pas sur lui-même, le lien qu’il projette est littéralement sans fin.

Cette perception de l’espace saisi comme une route engendre la société du réseau. Ce type de société ne peut exister que parce qu’il repose en sous-jacence et en harmonie avec un espace réticulé. À tout prendre l’espace n’est pas ici un « produit », il représente au contraire ce qui fonde la société et lui permet de se reproduire. En d’autres termes, comme l’écrivent F. PAUL-LEVY et M. SEGAUD « les configurations spatiales ne sont pas seulement des produits mais des producteurs de systèmes sociaux ou, pour faire image, n’occupent pas seulement la position de l’effet mais aussi celle de la cause » (l983, p.19).

O

O O

Le système social mélanésien tire sa cohérence d’une harmonie féconde avec son système spatial : dans ce modèle les formes d’organisation sociale et les formes d’organisation de l’espace se répondent constamment.

Cet espace réticulé lié à une géographie du réseau correspond bien aux sociétés territoriales organisées selon le principe du maillage que décrit par ailleurs Claude RAFFESTIN dans sa « Géographie du pouvoir » (1980). Le territoire est ici un lieu où l’unité sociale se fond dans une maille particulière de l’espace et se relie aux autres selon des relations de proximité.

Sans doute le modèle mélanésien du réseau peut-il s’appliquer à bien d’autres sociétés insulaires, mais au-delà même, il n’est pas sans dimension universelle. L’univers de la « nouvelle modernité », celle des réseaux de communication va peut-être ressusciter dans nos propres relations fluides de proximité qui éclateront les frontières compactes issues du XIXème siècle. Le renouveau d’intérêt qui semble aujourd’hui se dessiner autour de la notion de territoire chez les architectes, les anthropologues (F. PAUL-LEVY et M. SEGAUD), 1983) ou les géographes (Cl. RAFFESTIN, 1980, J.P. FERRIER, 1982, M.C. MAUREL, 1984) en constitue des signes avant-coureurs. Nul doute qu’il n’y ait là une autre façon de penser l’espace et par là les modèles sociaux.

(…)

____________________

1. La version intégrale de l’ouvrage est disponible en ligne gracieusement dans la base documentaire de l’IRD (Institut de recherche pour le développement)..

2. Le terme d’espace réticulaire a été utilisé le premier par un philosophe logicien, G. SIMONDON, dans un livre paru en 1969 : Du mode d’existence des objets techniques (AUBIER, 1969). Gilles SAUTTER m’en a signalé l’existence