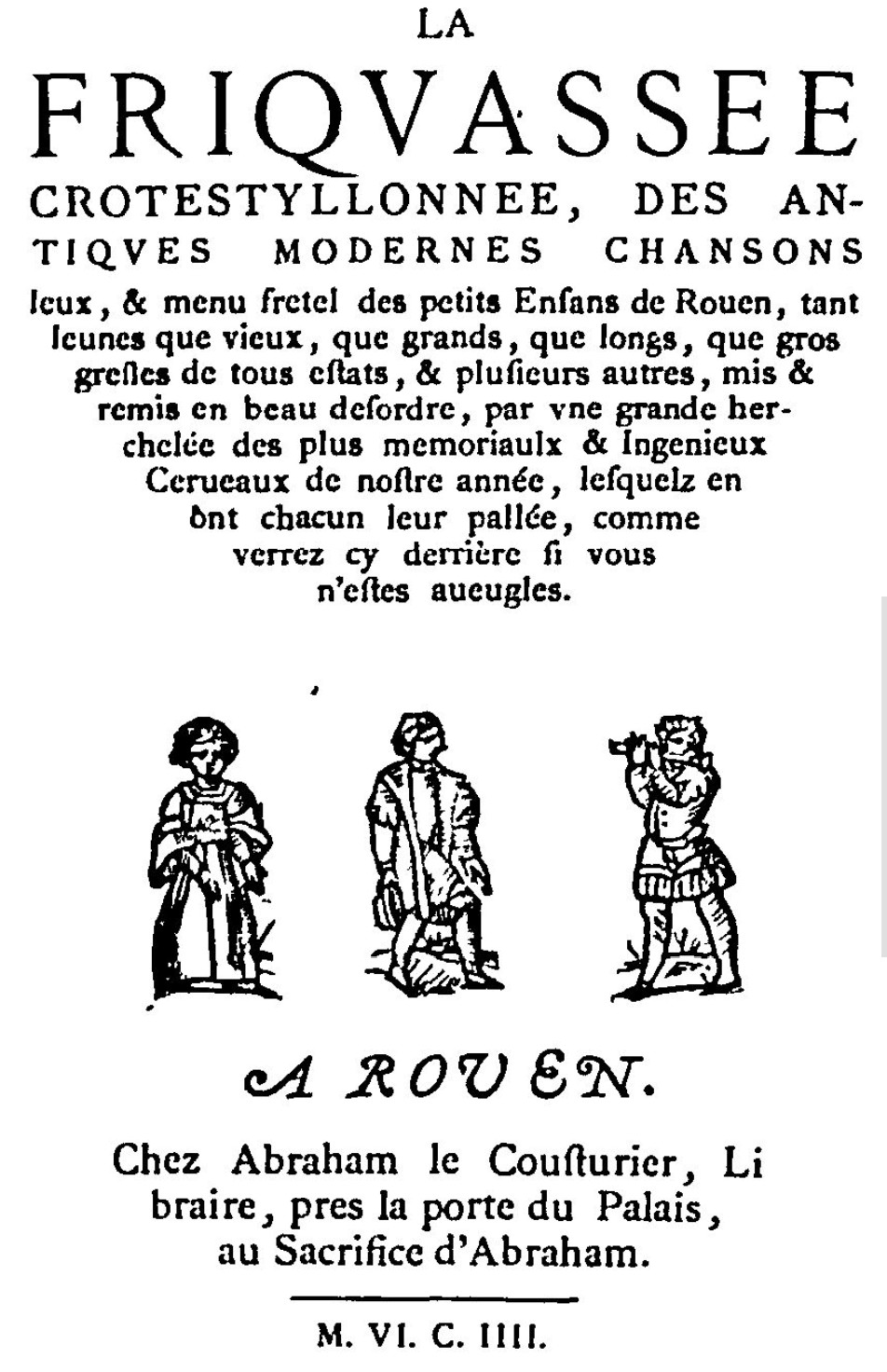

La Friquassée crotestyllonnée

La Friquassée crotestyllonée, Rouen, 1604 (source).

Cliquer pour agrandir.

Bien étrange texte que celui-ci, « amalgame de proverbes, de dictons, de refrains et de plaisanteries courantes, réunis au gré de la fantaisie la plus capricieuse, […] en ce langage purin, dialecte populaire, essentiellement rouennais ».

On trouvera ci-dessous la Notice rédigée par André Pottier pour la réédition de cet ouvrage en 1863 (disponible sur le site de Gallica). Sa transcription en police de caractères moderne d’une part, et en français moderne d’autre part, est disponible sur le site de la Bibliothèque municipale de Lisieux.

Voici, sans contredit, l’un des opuscules les plus rares de toute la bibliographie rouennaise ; c’est là un de ces introuvables livrets dont un titre baroque et prétentieusement obscur provoque chez l’amateur une irritante curiosité ; on doutait presque qu’il eût survécu, et pourtant des bibliographes scrupuleux en avaient constaté l’existence ; il avait jadis passé par deux ou trois ventes célèbres, en laissant dans les catalogues une mention souvent interrogée ; mais depuis il avait disparu si complètement qu’on désespérait de le rencontrer désormais. Cependant, un beau jour, après une disparition prolongée, cet insaisissable volume, dont il n’existe peut-être que cet unique exemplaire, se retrouve dans le cabinet d’un amateur jaloux qui célait ses richesses ; exposé à toutes les convoitises qu’exalte la rivalité des enchères, il est porte à plus haut prix que ne le serait un chef-d’œuvre inédit, puis enfin il voit se terminer le cours de ses vicissitudes en prenant définitivement place dans l’armoire réservée d’une bibliotbèquee publique.

Maintenant, il est à propos, on pourrait même ajouter que c’est presque une obligation de satisfaire la curiosité si longtemps aiguillonnée. La publicité restreinte, que mesure discrètement une Société de bibliophiles, est le demi-jour qui convient le mieux à ces œuvres d’un mérite plus que douteux ; elle doit suffire à toutes les exigences légitimes. Le précieux livret, tenu jusqu’à ce moment à l’état de mythe et d’arcane, va donc se révéler aux curieux. On doit s’attendre, on n’en saurait douter, à plus d’une déception. Tel qui eut fait des folies pour le posséder en original, n’hésitera pas à le qualifier d’abject et de misérable, dès qu’il ne s’agit plus que de la copie, quelque exactement figurée qu’elle puisse être. Enfin plus d’un amateur, déçu dans son attente, lui appliquera la morale de la fable des Bâtons flottants, qui convient si bien d’ailleurs à tant d’insignes raretés du même genre : De loin c’est quelque chose et de près ce n’est rien.

Cependant, il n’est peut-être pas impossible de tenter, sinon de réhabiliter cette pauvreté littéraire, ce qui pourrait sembler un paradoxe excessif, au moins de l’expliquer, dans son ensemble surtout plutôt que dans ses détails ; de chercher à préciser son lieu d’origine, point plus important dans cette circonstance que celui de déterminer son auteur demeuré très justement inconnu ; enfin de réussir à le replacer dans le milieu qui l’inspira ; ce qui, bien plus clairement que toute discussion, rendra compte de l’étrange incohérence de la forme et des libertés malsonnantes du fond.

Commençons par un court historique des circonstances qui, dans ces derniers temps, ont amené les amateurs de raretés bibliographiques à s’occuper plus particulièrement de cette introuvable plaquette.

Le plus ancien catalogue dans lequel on l’ait vue authentiquement inscrite est celui de la vente Méon qui eut lieu en novembre 1803. Elle y figure sous le n° 2473, dans un recueil composé de vingt cinq pièces, reliées en un volume, qui fut vendu 65 fr. Cette notule accompagnait l’article : Joli recueil de pièces très rares. Il n’est pas aujourd’hui une seule de ces pièces qui, vendue isolément, ne surpassât deux ou trois fois cette modeste enchère.

Le même recueil reparaît, sous le n° 1807, dans le catalogue de la vente Morel-Vindé, faite au mois de mars 1823 ; il est cette fois recommandé par cette note un peu plus significative : Volume très précieux ; les pièces qui le composent étant presque toutes de la plus grande rareté. Nous ignorons quel prix ce recueil atteignit, qui en fut l’heureux possesseur, et nous en perdons désormais les traces.

En 1838, l’attention des curieux fut mise en éveil par un amateur bib!iophile, M. Bernardin, qui adressa à l’éditeur du Bulletin du Bouquiniste l’invitation de provoquer des recherches à l’égard de quelques livres introuvables, au premier rang desquels il citait la Friquassée crotestillonnée ; ouvrage, disait-il, qui a passé dans les ventes Méon et Morel-Vindé, et que Charles Nodier désirait vivement posséder, sans avoir pu, avant de mourir, obtenir cette satisfaction. M. Bernardin ajoutait que, si l’on pouvait mettre la main sur une de ces productions, il ne fallait pas hésiter à la faire réimprimer à petit nombre, et à préserver par là de la destruction quelques-uns de ces livrets dont il ne subsistait peut-être aujourd’hui qu’un seul exemplaire1.

Quelques semaines étaient à peine écoulées, lorsqu’un autre amateur, M. Eugène de Beaurepaire, répondait à cet appel en transmettant au même recueil quelques renseignements précis sur le livret problématique de la Friquassée. Il avait enfin pu voir et toucher, cet introuvable volume que lui avait communiqué l’auteur de la présente notice et qui appartenait à M. le comte Alfred d’Auffay.

C’est ici l’occasion de signaler une méprise échappée au savant auteur du Manuel du Libraire (5e édit., t. II, col. 1399), en mentionnant, à propos de la Friquassée, l’article de M. E. de Beaurepaire. Il suppose que l’exemplaire dont il est question dans cet article appartenait dès cette époque à la Bibliothèque publique de Rouen, parce que M. de Beaurepaire dit qu’il lui a été communiqué par le bibliothécaire de cet établissement. Ce dernier point était vrai, mais l’induction qu’en tirait M. Brunet était inexacte. Celui qui avait communiqué Je volume n’en était que le dépositaire momentané ; ce volume appartenait, comme nous venons de le dire, à M. le comte d’Auffay qui le possédait depuis longues années, et c’est à la vente de sa précieuse collection de livres faite à Paris en 1863, qu’il a été acquis pour la Bibliothèque de Rouen, dans laquelle il est définitivement entré.

Ce point éclairci, revenons à l’article de M. de Beaurepaire. C’est moins une description du volume qu’une indication fort juste de son contenu. Notre savant confrère, se livrant alors à des recherches sur la poésie populaire en Normandie, dont il a publié depuis de si intéressants spécimens, apprécie cette œuvre bizarre, principalement au point de vue des affinités qu’elle présente avec le sujet spécial de son étude :

« Malgré les promesses du titre, dit-il, il ne faudrait pas considérer ce singulier opuscule comme un recueil de chansons vieilles et nouvelles ; c’est tout simplement un amalgame de proverbes, de dictons, de refrains et de plaisanteries courantes, réunis au gré de la fantaisie la plus capricieuse. L’auteur anonyme n’a rien mis de son propre fonds ; il a reproduit, sans y rien changer, les menus propos des enfants et des poissonnières de la ville de Rouen. Quelques-uns ne manquent ni d’énergie ni d’originalité ; d’autres ont trait à des usages ou à des idées superstitieuses qui caractérisent leur époque. Il en est enfin un certain nombre qui nous ont conservé le début ou le refrain de véritables chansons populaires. »

M. de Beaurepaire cite, en preuve de cette assertion, un certain nombre de lignes rimées qui ont, dit-il, la physionomie ou même le caractère nettement accusé d’anciens refrains de chansons populaires, et conclut en témoignant que ce recueil mériterait d’être imprimé et étudié d’une manière approfondie.2

II serait aussi difficile que superflu de chercher un sens à peu près raisonnable au titre ainsi qu’à la préface de cet opuscule. C’est de l’obscurité faite à dessein pour aiguillonner la curiosité, à l’aide de mots forgés, ou détournés de leur acception naturelle, ou violemment rapprochés pour produire un non sens. C’est évidemment une maladroite imitation du style de Rabelais dans les passages les plus fantasques de cet écrivain désordonné. Toutefois, on y rencontre quelques expressions significatives qui suffisent pour jeter quelque lumière sur le but, la date réelle, l’origine, le nom et le surnom de l’auteur de cette singulière production.

Ce qu’on peut induire de plus explicite des termes du titre développés par ceux de la préface, c’est que l’ouvrage contient une Friquassée, nous dirions aujourd’hui un salmigondis, des antiques modernes chansons, jeux et menu fretel des petits enfants de Rouen, ou encore la fleur des plus ingénieux jeux, chansons, et menus flaiollements d’icelle jeunesse puérille…. Vollume recueilly de plusieurs rues, lieux et passages où il estoit répandu depuis la primitive récréation, aage, jeunesse et adolescence normande rouennoyse.

Ainsi dépouillée du fatras qui l’obscurcissait, la pensée de l’auteur est désormais facile à saisir. Tout au plus les termes de menu frelel, menus flaiollements, pourraient-ils exiger une interprétation ; mais le premier glossaire spécial apprendra qu’on doit entendre par là des sornettes, des balivernes, en un mot, tout ce qu’on trouve à discrétion dans ce livre.

Le sujet est donc suffisamment expliqué, c’est un recueil de refrains, de dictons, de sentences burlesques, de jeux de mots, d’amphigouris, de coq-à-1’âne, etc., ayant cours parmi les enfants du peuple, dans la ville de Rouen.

A ce titre, notre petit volume a droit à tout l’intérêt du philologue aussi bien qu’à l’attention de l’historien des mœurs et des usages populaires. Nous croyons pouvoir affirmer qu’il n’a pas d’analogue dans la série presque infinie des livres facétieux que le xvie siècle et une bonne partie du xviie virent éclore dans notre langue. C’est la production peut-être unique en son genre d’une littérature infime, recueillie, il faut bien l’avouer, dans ces bas-fonds d’où il semble que tout instinct poétique soit à jamais exclu ; littérature naïvement grossière sans songer à mal, parce qu’elle parle naturellement sa langue originelle, mais qui, malgré ses continuelles offenses aux justes susceptibilités de la décence, demeure cependant innocente et chaste relativement, parce qu’elle est sans équivoque ordurière et sans arrière-pensée obscène, et qu’elle est aussi éloignée de ce jargon factice de source profondément corrompue qu’on appelle l’argot, que de cette langue maniérée, prétentieusement hyperbolique et métaphorique, semée à profusion de doubles ententes graveleuses qui fut tout l’esprit des Tabarin, des Verboquet des Gratelard, et de tant d’autres bouffons de cette époque.

Si, depuis deux siècles, le goût français n’était pas devenu tellement puriste et dédaigneux qu’il proscrit tout ce qui blesse sa délicatesse raffinée, peut-être, à l’exemple de l’Angleterre, aurait-il conservé et mis en lumière, à titre d’intéressants souvenirs, ces dictons, ces formules de jeux enfantins qui, transformés à peine, se sont perpétués jusqu’à nos jours. Les Nursery rhymes, mot à mot les refrains de la chambre des nourrices, constituent pour l’Angleterre un recueil spécial, tout à fait analogue au nôtre, bien que soigneusement expurgé de l’élément grossier qui devait s’y rencontrer à l’origine. Ce recueil se réimprime depuis longtemps avec honneur, pour la plus grande satisfaction des enfants, tant jeunes que vieux, comme dit le titre de notre friquassée, et, au commencement de cette année, une splendide édition, illustrée par le talent des premiers artistes, venait montrer une fois de plus quel prix nos voisins attachent à préserver de l’oubli ces souvenirs traditionnels.

La détermination du nom de l’auteur de la Friquassée et celle de la date réelle de la composition de cet opuscule ne saurait faire l’objet d’un doute. La préface porte une date précise : mil cinq cents cinquante-sept, et une signature : Caillard, à laquelle l’auteur ajoute en guise de complément ou de surnom : de l’abbé Raillard, que, suivant nous, on doit lire : dit l’abbé Raillard. Cette date plus ancienne d’un demi-siècle que celle de l’impression que nous reproduisons, nous reporte en plein seizième siècle, à une époque voisine de Rabelais, dont le style est évidemment imité dans le titre et dans la préface ; à une époque surtout où les Conards de Rouen et leur grotesque abbé se livraient impunément à leurs extravagances aussi intempérantes que hardies. Il ne serait pas impossible que notre abbé Raillard eût été l’un des suppôts ou même des dignitaires de cette joyeuse confrérie.

Un laps d’années trop considérable sépare la date de la composition du livret (1557) de celle de l’impression (1604) pour qu’on puisse supposer que, pendant tout ce temps, l’opuscule soit resté inédit. Il faut donc en induire que nous ne possédons pas l’édition originale. Nous étions déjà tenté de l’affirmer à priori, rien qu’en remarquant les énormités d’incorrection les négligences typographiques de toute espèce qui souillent ce volume. Ces taches répétées comme à plaisir nous paraissent indiquer une réimpression faite à la hâte sans soin comme sans scrupule, et loin des yeux de l’auteur. Ainsi donc, ce rarissime petit volume, réputé à peu près unique, et dès-lors si disputé et si chèrement acquis, n’est probablement que le dernier survivant d’une longue suite d’éditions entièrement disparues tant s’anéantissent promptement les livres populaires ! Voilà au reste de quoi jeter l’ambition au cœur de plus d’un bibliophile, et celui qui aura la chance de découvrir un exemplaire de première édition souscrit du nom de Jehan du Gord ou de Martin le Mégissier, fera certes bien des envieux !

Une question principale reste à éclaircir, c’est celle qui se rapporte à ce que nous avons appelé le lieu précis d’origine, c’est-à-dire à l’indication du milieu populaire, autrement dit de la classe sociale qui inspira et pour qui fut rédigé ce recueil. Quatre vers d’un Envoy : Aux Lecteurs, qui termine la préface, demeurant obscurs pour quiconque ignore certaines particularités des anciennes mœurs rouennaises, jettent sur cette questionune lumière inattendue ; les voici :

Pour resiouir tristes esprits,

Ce recueil faict en plaine boyse,

Est présenté par ioyeux ris,

Par la Ieunesse rouennoyse.

Pour expliquer cette qualification : Recueil faict en plaine (lisez pleine) boyse, il faut apprendre au lecteur ce que c’était que cette fameuse boise dont il est souvent question dans la Muse normande de David Ferrand, et sur laquelle notre compatriote M. Floquet a composé l’une de ses plus délicieuses anecdotes normandes : la Boise de Saint-Nicaise.

Laissons d’abord parler notre charmant conteur : « Comme Troye, Saint-Nicaise avait son palladium auquel semblaient attachées ses destinées… Imaginez une poutre immense, aux proportions atlantiques, une maîtresse poutre, dont Gargantua eût voulu faire le sommier de la plus grande salle de son palais ; c’est ce qu’on appelait la Boise de Saint-Nicaise. Elle était bien chère à ses habitants apparemment, car ils l’avaient scellée avec des barres de fer dans le cimetière près de l’église. C’était là que, de temps immémorial, les anciens du métier siégeaient magistralement, le bonnet de laine en tête, et, de toutes parts, c’était à qui viendrait soumettre à ces prud’hommes les différends de la draperie… Bref, c’était leur tribunal que cette boise,… et puis elle était aussi le bureau des nouvelles… La gaudriole y était aussi de mise, etc. »

Cette citation doit suffire pour faire comprendre ce que c’était que la boise ; c’était tour à tour un tribunal populaire, un bureau de nouvelles, le rendez-vous général des bons compagnons, l’arsenal redoutable où s’aiguisaient tous les brocards, lardons et refrains satiriques qui de là se répandaient par la ville. C’était là surtout que se parlait avec son accent caractéristique et trivial ce langage purin, dialecte populaire, essentiellement rouennais, qui, plus heureux que beaucoup d’autres, eut sa littérature et ses poètes, et dont la Muse normande demeurera l’impérissable monument.

« A ne point mentir, c’était une langue étrange, dit M. Floquet, auquel nous sommes heureux d’emprunter encore cette citation, que celle qui se parlait sur Saint-Nicaise, Saint-Vivien et autres provinces adjacentes ; une langue, mélange de celtique, de français, de roman, de termes et de métaphores de métier, dont l’ensemble formait quelque chose de bizarre ; patois intelligible seulement pour quiconque habitait entre la rue Poitron et le Pont-de-l’Arquet ; patois bien digne après tout de cette Béotie qui, pour toute littérature, vivait de noels et de complaintes. »

A quoi serviraient maintenant de plus amples explications ? Voilà bien le milieu grouillant dans lequel est née la Friquassée crotestillonnée ; elle ne dément pas son origine. Rien n’empêche de croire que ce fut dans de solennelles assises convoquées ad hoc, à quelque fête patronale de Saint-Nicaise ou de Saint-Vivien, où chacun fournit sa quote-part, son dicton, son refrain, sa plaisanterie burlesque, que fut composé cet étrange farrago, cet écheveau emmêlé qui déroutera plus d’une fois quiconque tentera d’en débrouiller le fil.

Quelques personnes penseront que la Société des Bibliophiles normands, qui a entrepris cette réimpression, eût dû en même temps pourvoir à l’éclaircissement du texte, soit par des corrections continues, soit par des commentaires suivis du commencement à la fin. La Société n’en a pas jugé ainsi, et, pour justifier sa manière de voir, qu’on nous permette en terminant, de faire valoir les considérations qui l’ont déterminée.

Avant de livrer l’opuscule à l’impression, le Bureau de la Société s’est vivement préoccupé du meilleur mode à suivre pour la reproduction du texte. L’exemplaire original, sorti du plus infime atelier typographique de l’époque, est tellement saturé de fautes de toute espèce qu’il serait impossible de les nombrer : caractères usés jusqu’à devenir illisibles, lettres transposées, retournées, disparues, syllabes disjointes à tort ou réunies mal à propos, orthographe monstrueuse, ponctuation jetée au hasard et presque toujours au mépris du sens, telles sont les défectuosités courantes de cette impression ; on serait tenté de croire qu’il y a parti pris de rendre l’ouvrage à peu près inintelligible. La première pensée fut naturellement de porter une main courageuse et toutefois prudente dans cette mêlée de mots où l’absurde et le non-sens éclatent à chaque ligne. Mais, en suivant cette voie qui semblait la plus judicieuse, on allait rencontrer, presque à chaque mot, des difficultés d’interprétation qu’il faudrait nécessairement trancher, en invoquant de temps à autre l’évidence, mais le plus souvent en faisant appel à l’opinion personnelle et à la sagacité du correcteur. On devait arriver ainsi à constituer un texte évidemment amélioré, plus clair et plus satisfaisant pour l’esprit que le véritable, et réconcilié autant que possible avec le sens commun, mais ce texte corrigé différerait tellement de son prototype littéral qu’il semblerait tenir de la traduction. Le Bureau de la Société, après avoir mûrement pesé les avantages et les inconvénients de ce mode de reproduction, a jugé que l’esprit de son institution l’obligeait à reproduire les textes originaux dans toute leur sincérité, aussi textuellement que possible ; que, toute correction, toute interprétation étant l’expression d’une opinion individuelle, il y aurait de nombreux inconvénients à les produire sous le patronage et en quelque sorte avec la garantie de la Société ; et qu’il était plus convenable, en définitive, de mettre entre les mains des amateurs un texte défectueux, conforme à l’original, que d’y substituer un texte rectifié, toujours susceptible d’ailleurs, en cas de dissidence sur la valeur et l’à-propos des corrections, d’être déclaré inexact et falsifié. Le Bureau s’est donc prononcé pour la reproduction littérale, autorisant seulement le correcteur à restituer quelques lettres tombées ou retournées, à faire disparaître quelques capitales ou quelques signes de ponctuation mis hors de propos, mais en gardant, dans ces retouches à peine sensibles, une telle réserve qu’on pût être certain que le texte n’a subi ni altération essentielle, ni modification.

Ce qu’on pouvait peut-être tenter avec le plus d’avantage et de probabilité de réussite, c’était de partager, par un blanc, un tiret, ou par tout autre moyen, les fractions de ce texte, imprimé dans l’original, comme si une liaison étroite en unissait toutes les parties, mais qui, à l’examen se résout en parcelles morcelées, d’une ou de plusieurs lignes, à la manière des proverbes et des pensées détachées. Mais là encore il fallait user de beaucoup de mesure et de discernement, car, pour isoler les uns des antres ces dictons baroques, il faut être certain de les bien comprendre, et presque toujours il faudrait quelques mots d’explication ou de justification à l’appui de chaque césure indiquée. Or, le Bureau, nous l’avons dit, a pensé qu’il entrait mieux dans l’esprit de sa mission, à propos d’un texte si obscur et si énormément fautif, de le livrer, sans modification comme sans commentaire, à l’interprétation des philologues et des amateurs, plutôt que d’en essayer une restitution toujours contestable et inévitablement bientôt contestée. D’ailleurs, le cachet typique de sincérité, l’aspect caractéristique des formes anciennes d’impression que porte en soi toute reproduction littéralement imitée, a bien son prix aux yeux des bibliophiles, et ceux-ci préféreront toujours ce mode d’édition, qui laisse en outre carrière à l’esprit investigateur, à l’édition perfectionnée qui prétend résoudre toute difficulté et ne rien laisser à deviner. La Friquassée s’offrira donc à ses rares lecteurs avec tout l’attrait du mystère et de l’incompris. Qui potest capere, capiat.

______________________

1. Bulletin du Bouquiniste, publié par Aug. Aubry, n° 30, du 15 mars 1858, p. 138.

2. Bull. du Bouquiniste, 15 mai 1858, p. 241.