Petits meurtres entre amis, ou Craigslist comme épiphénomène de l’Internet

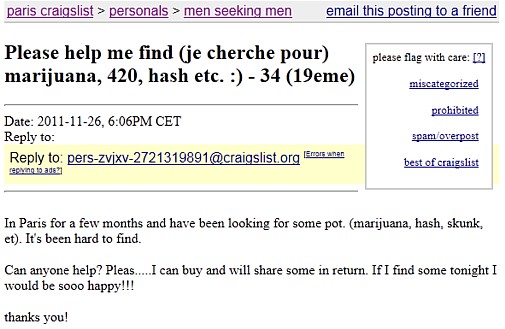

Une annonce de recherche de stupéfiants dans la rubrique rencontres de Craigslist, restée en ligne malgré les filtrages et les signalements.

Une annonce de recherche de stupéfiants dans la rubrique rencontres de Craigslist, restée en ligne malgré les filtrages et les signalements.

Craigslist est un site international de petites annonces. On y trouve de tout (slogan de la défunte et regrettée Samaritaine) : emploi, logement, rencontres, ventes, services… Vous avez besoin d’un lit évolutif pour votre bébé ? La rubrique À vendre : enfant+bébé à l’intitulé involontairement cocasse vous en proposera peut-être. Vous n’avez pas de bébé et aimeriez acheter un chiot ou un chaton : consultez Communauté : animaux. Vous partez en vacances à Londres ? Cherchez-y une location ou un b&b. Deux rubriques sont destinées à regrouper des annonces un peu plus sulfureuses : Services : érotiques (« massages non thérapeutiques », par euphémisme) et Petits boulots : adultes (en général, tournages osés). Cherchez et vous trouverez. Mais ce service a aussi une autre face, et pas si cachée que cela.

Créée en 1995 par Craig Newmark, Craigslist était alors une liste de diffusion (d’où son nom) consacrée à l’événementiel à San Francisco : les petites annonces y étaient envoyées par courriel et reçues ainsi par ses abonnés. Son succès croissant, elle migre naturellement vers le Web (ce que n’a su encore faire la liste biblio-fr qui vient d’imploser), et s’organise par pays (une soixantaine à ce jour) puis par villes ou régions, pour tenter d’en préserver le caractère local et communautaire. Son interface sobre – rustique, diront certains – se décline dans plusieurs langues.

Pour y publier une petite annonce, il n’est même pas nécessaire d’y ouvrir un compte ; même quand on le fait, il suffit de fournir une adresse électronique valable. On choisit d’abord la ville, puis la rubrique adéquate ; l’annonce publiée comprend une adresse électronique fournie par le système, qui se chargera de transmettre automatiquement les réponses éventuelles à l’annonceur sans révéler sa réelle adresse. Simple, efficace, anonyme.

Il est évident qu’avec plus de 120 millions d’annonces et 20 milliards de consultations par mois il est humainement impossible de contrôler le contenu des annonces et leur adéquation avec les conditions d’usage du service (disponibles uniquement en anglais, et correspondant à la législation américaine…). Craigslist a donc mis en place un filtrage automatique qui est censé détecter des annonces problématiques, et un système de signalement manuel, qui permet aux lecteurs de marquer une annonce comme mal classée ou interdite. Mais ces indicateurs ne semblent pas être lus par des humains, et ce ne serait qu’à la suite d’un certain nombre de signalements que le système supprimerait automatiquement une telle annonce. C’est donc essentiellement un système autogéré par sa communauté d’utilisateurs et par sa programmation informatique (ce qui n’est pas loin de rappeler la Wikipedia).

La popularité de Craigslist est élevée dans le monde anglo-saxon (à tel titre qu’une grande partie des annonces publiées dans les sites internationaux, France y compris, le sont en anglais plutôt que dans la langue locale), et principalement aux US. Mais il acquiert une notoriété de plus en plus sulfureuse, du fait des abus croissants. Arnaques (à distance) et vols (lors de rencontres) s’y multiplient (bien que probablement minoritaires) : une récente petite annonce qui vantait les mérites d’un b&b à Paris, photos à l’appui, a permis à son annonceur de rafler des milliers d’euros sous forme d’une avance non remboursable, pour lesquels il envoyait un coupon falsifié. Nous-même sommes récemment tombé ainsi sur un b&b problématique à New York, lors de notre recherche en vue d’un séjour : l’annonce et les informations envoyées ultérieurement ne correspondaient pas du tout ; d’autres annonceurs ne répondaient pas, ou changeaient leurs conditions. Nous avons finalement utilisé à profit un site spécialisé et sécurisé.

Les menaces de poursuites à l’encontre de Craigslist aux US pour faits de prostitution se précisent, et les autorités dans divers États américains piègent ceux qui utilisent ce site pour proposer de tels services ou pour trouver des « masseuses » (et masseurs), des « escorts » et autres professionnels ou amateurs de cet ancien métier (mais aussi des pédophiles). Craigslist assure avoir pris des mesures – aux US, pas ailleurs, comme on le verra plus loin – mais cela ne semble pas satisfaire les autorités.

Le pire arrive aussi : un homme de 34 ans vient d’être arrêté pour avoir violé deux femmes qui proposaient leurs services via Craigslist. Quelques mois plus tôt, un étudiant de l’école de médecine de l’Université de Boston, un jeune homme de bonne famille de 23 ans et présentant bien, a été arrêté pour l’assassinat d’une jeune femme et l’agression de deux autres, toutes trois contactées via Craigslist.

•

La version française de Craigslist – qui, comme le reste du service, n’est pas hébergée en France (ce qui ne devrait pas l’exonérer du respect des lois françaises) – reflète les travers les plus communs du service.

Des rubriques tout à fait sérieuses – telles Offres de services : auto (achat, vente, réparation de voitures) ou Offres de services : rédaction/édition/traduction – sont périodiquement littéralement inondées de publicité pour l’achat (par internet, évidemment et sans ordonnance) de médicaments de tous genres (sans aucune garantie qu’ils ne sont pas falsifiés), provenant principalement d’un site hébergé au Royaume Uni (et inscrit au nom d’un individu – probablement un informaticien – fournissant une adresse en Russie), ou en Argentine. Parfois, des dizaines de petites annonces proposant des vidéos aux titres pornographiques et parfois pédophiles font une apparition simultanée dans ce type de rubriques.

Drogue et prostitution y ont aussi leur place. Bien évidemment dans la rubrique Offres de services : services érotiques qui regorge d’annonces de massage suggérant avec des euphémismes à peine voilés ou parfois explicitement le caractère sexuel du service proposé pour finances (ce n’est pas illégal en France). Mais ces annonceurs débordent aussi sans vergogne et régulièrement – et au mépris des règles d’usage écrites de Craigslist – dans la rubrique Offres de services : services thérapeutiques (destinée aux masseurs diplômés), et surtout dans les rubriques Rencontres (destinées aux annonces non « commerciales »), où elles sont sans ambiguïté : « Un peu en panne de thunes là, si quelqu’un se sent une âme altruiste et voulait m’offrir des ‘roses’ ». En argot de l’internet, les roses sont des espèces sonnantes et trébuchantes. Un autre terme que l’on y trouve de façon accrue est 420 (« herbe »).

Dans la rubrique Coups de cœur/de gueule on peut trouver par exemple le témoignage d’un individu qui ne cherchait qu’un massage de relaxation – ni érotique, ni thérapeutique. Il signale les possibles effets nocifs de leurs manipulations (des vertèbres, du système lymphatique) par méconnaissance patente du corps. Dans cette rubrique qui est un vrai fourre-tout on trouve aussi des textes qui sont des copiés-collés intégraux d’articles de journaux (français et autres) en violation des lois de propriété intellectuelle.

On est en droit de s’interroger sur les moyens que Craigslist met en œuvre pour tenter de limiter ces phénomènes : certains débordements pourraient être détectés automatiquement – notamment le spam répété (vocabulaire, sites, numéros de téléphone, personnes…) – et donc effacés dès leur apparition puis leur source bloquée : c’est ce qui se fait dans nombre de sites et de blogs. Or ces annonces se retrouvent quotidiennement dans Craigslist et y perdurent malgré les signalements manuels.

Tout système humain – qu’il soit technique, social, politique – peut être détourné de sa finalité aussi altruiste soit-elle par des humains et exploité par des indélicats, des déséquilibrés ou des criminels. Plus il est complexe, plus il se prête facilement à ce genre de débordements. Incontrôlées, les dérives peuvent s’avérer parfois tragiques. C’est le délicat équilibre entre la liberté des individus et la protection de tous qui est constamment remis en jeu.

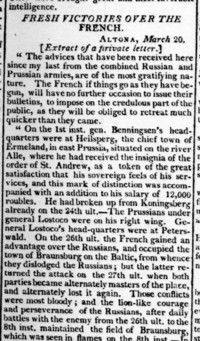

On aurait aimé lire les échos de la Révolution française dans la presse américaine de l’époque, mais rien n’est encore entré à ce sujet dans (la partie gratuite de) l’archive. En avançant dans le temps, on trouve

On aurait aimé lire les échos de la Révolution française dans la presse américaine de l’époque, mais rien n’est encore entré à ce sujet dans (la partie gratuite de) l’archive. En avançant dans le temps, on trouve  Contrairement au

Contrairement au  Un autre défaut, qu’on a aussi identifié dans leur rubrique de livres numérisés (mais dû probablement à d’autres raisons) est l’indexation incorrecte des dates des documents. Le Victoria Daily Standard daté de 1873 se retrouve classé en 1783, et des milliers de journaux,

Un autre défaut, qu’on a aussi identifié dans leur rubrique de livres numérisés (mais dû probablement à d’autres raisons) est l’indexation incorrecte des dates des documents. Le Victoria Daily Standard daté de 1873 se retrouve classé en 1783, et des milliers de journaux,  Quant au

Quant au