Le 22 à Asnières

« Ce rézeau me retient : ma vie est entre tes mains ;

Vien dissoudre ces nœuds. »

— La Fontaine, Le Chat & le Rat

« Le meilleur moyen de ne pas être dérangé au téléphone, c’est d’être en dérangement. » — Fernand Raynaud

« … je te donnerai, (…) un joli carnet de chèques, avec un crédit de trois mille francs. C’est ça qui est chic, mon petit. Au lieu d’avoir les poches chargées de billon, tu entres dans un magasin, tu achètes ce que tu veux et, au moment de payer, tu détaches un chèque. » — Francis de Miomandre, Écrit sur de l’eau, 1908, p. 189.

Selon les versions anglaise et française de la Wikipedia, le téléphone aurait été inventé par Alexandre Graham Bell dans les années 1860. Lisons pourtant le texte qui suit, paru en 1858 dans L’Année scientifique et industrielle de Louis Figuier, qui mentionne une invention datant de 1842 :

Il faut donc chercher, pour ce cas [les besoins de la communication en mer], un autre genre de signaux, un moyen de transmission du son dont la portée soit très-considérable. Remettons au jour, s’il-le faut, le téléologue des anciens, qui transportait le son à de prodigieuses distances, et que les Phéniciens et les Carthaginois; ces peuples essentiellement navigateurs, avaient emprunté aux Égyptiens. Demandons à notre puissante industrie de composer, avec l’air comprimé ou la vapeur, un instrument sonore que l’on pourrait appeler le téléphone. (…)1. L’agent de transmission une fois trouvé, tous les cas sont prévus, toutes les difficultés sont levées (…).

C’est la note de bas de page qui est particulièrement intéressante :

1 Un instrument de ce genre a été imaginé par M. Sudre, et essayé au mois de mai 1842 (…)

Dans un article du National, du 13 mai 1842, M. Gustave Hecquet donnait au sujet de cet instrument de M. Sudre, qui fut essayé dans la salle Herz, les renseignements que nous allons rapporter :

« (…) Cet instrument, que M. Sudre a appelé téléphone, est, sans aucun doute, le plus puissant qu’on ait jamais inventé. (…) Ce formidable appareil est, au surplus, d’un assez petit volume; il n’occupe que peu d’espace, et ne serait d’aucun embarras sur un vaisseau. »

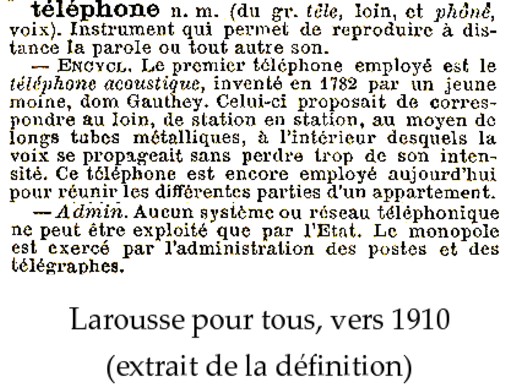

Il ne s’agit évidemment pas du téléphone électrique que nous connaissons, mais le mot a été inventé en 1842, et le commentaire de Louis Figuier, « l’agent de transmission une fois trouvé », était prémonitoire, mais pas dans le sens où il l’imaginait. Voici ce qu’en disait Le Larousse pour tous au début du siècle dernier :

Comme bien d’autres inventions, le téléphone s’est subrepticement introduit dans notre vie quotidienne. Il y prend dorénavant une place prépondérante ; il nous accompagne partout, bien plus qu’un chat domestique ou qu’un chien de compagnie. Il nous sonne, il nous réveille, il nous indique le chemin dans la ville et nous permet de surfer sur le web, il nous propose de jouer tous seuls quand personne ne veut jouer avec nous, il fait office de lecteur Mp3 et de téléviseur ; quand on ne veut y parler, son clavier exerce nos pouces comme ceux des autres primates supérieurs et simplifie enfin notre langue. Il soulage les mamans qui peuvent à tout instant appeler leurs bambins de 7 à 77 ans, il relie à distance et facilite les ruptures. Il est l’appareil photo discret qu’autrefois seuls des James Bond pouvaient s’offrir, il enregistre discrètement une remarque déplacée, il conserve les adresses des amis, des amours et des amants. Bientôt, webcam/visiophone, il téléportera notre regard comme il le fait déjà pour nos voix. Bref, il est le fluide vital de l’homme moderne.

Mais comme dans un autre fluide tout aussi vital – l’eau –, la pollution n’a pas tardé à s’y mettre. Voici un SMS qu’on vient de recevoir du numéro 0630895320 :

Vous avez ete tire au sort a 9h09 et gagnez le CHEQUE n 4748438 ! App le 08997825** pr en connaitre le montant et le retirer !Merci

Pour ceux qui ne le sauraient encore : c’est un genre d’arnaque qui a cours depuis bien plus d’un an : le montant du chèque – pour autant qu’il y en ait un… – sera bien inférieur à celui que vous payerez en appelant le numéro indiqué qui est surtaxé (on le reconnaît à son préfixe 0899 – c’est le plus notoire et cher, mais il y en a d’autres). La seule réaction raisonnable et civique est de le signaler.

Les numéros surtaxés ont fait la fortune des fournisseurs d’accès internet, qui les ont choisis pour leurs lignes de support téléphonique. Cela continue pour certains, malgré la récente loi Chatel : celle-ci requiert que le temps d’attente aux services après vente des opérateurs internet soit gratuit (si l’appel est passé à partir d’une ligne fournie par l’opérateur), mais rien ne les empêche – et ils ne s’en privent pas – de facturer le temps de service, qui peut être fort long. Certains fournissent des alternatives : forums, chats avec un technicien… mais on peut se demander s’ils sont plus efficaces que les appels téléphoniques, sinon comme moyen d’évacuer sa rancœur à l’égard d’un service de qualité parfois douteuse, malgré leur obligation de résultat.

On vient d’en avoir encore un exemple. Une gigantesque panne a affecté une bonne partie du réseau tentaculaire de Free dans la nuit de lundi à mardi : pas de communication avec le reste du monde pendant plus de deux heures, à partir de 0h30. Plus de 120 messages se sont alors échangés entre les usagers frustrés dans le forum de Free consacré au dégroupage jusqu’au retour graduel du service – de lui-même ou non, impossible de le savoir, cette Grande Muette-ci n’ayant pas réagi aux nombreuses questions qui lui étaient posées. N’y avait-il personne à l’écoute, ou était-ce un refus systématique de reconnaître un disfonctionnement de leur service ? La page web de Free destinée à afficher l’état de son réseau a imperturbablement indiqué « aucun problème réseau détecté » durant toute la panne…

Quant au chat avec leurs techniciens, un des malheureux clients a raconté son dialogue laborieux, au petit matin, avec l’« assistance », humains programmés tels des robots à poser des questions-type même après qu’on leur en ait fourni la réponse et à répondre avec une amabilité de rigueur et par formules convenues (« Suivant les informations que vous m’avez communiqué et les constatations que j’ai effectué sur nos outils il s’avère que ce souci et d’ordre général. Nous vous invite de bien vouloir patienter le temps que nos vérifications aboutissent merci de votre compréhension ») pour finalement renvoyer le désespéré vers le site affichant l’état (prétendument excellent) du réseau…

On est curieux de savoir si la stratégie de cavalier seul de Free aura une quelconque influence sur la qualité de l’interopérabilité avec les autres opérateurs. En tout cas, on espère que la qualité de la relation client d’Alice, récemment rachetée par la maison mère de Free, aura une influence positive sur celle de sa grande sœur. Mais de sombres suppressions d’emplois sont prévues. Elles s’accompagnent de doutes voilés émis par certains syndicats sur la capacité de dialogue social de l’acquéreur. C’est dans l’air du temps, et le fond de l’air effraie (titre d’une affiche du Caveau de la République en 1990).

On est curieux de savoir si la stratégie de cavalier seul de Free aura une quelconque influence sur la qualité de l’interopérabilité avec les autres opérateurs. En tout cas, on espère que la qualité de la relation client d’Alice, récemment rachetée par la maison mère de Free, aura une influence positive sur celle de sa grande sœur. Mais de sombres suppressions d’emplois sont prévues. Elles s’accompagnent de doutes voilés émis par certains syndicats sur la capacité de dialogue social de l’acquéreur. C’est dans l’air du temps, et le fond de l’air effraie (titre d’une affiche du Caveau de la République en 1990).

On aurait aimé lire les échos de la Révolution française dans la presse américaine de l’époque, mais rien n’est encore entré à ce sujet dans (la partie gratuite de) l’archive. En avançant dans le temps, on trouve

On aurait aimé lire les échos de la Révolution française dans la presse américaine de l’époque, mais rien n’est encore entré à ce sujet dans (la partie gratuite de) l’archive. En avançant dans le temps, on trouve  Contrairement au

Contrairement au  Un autre défaut, qu’on a aussi identifié dans leur rubrique de livres numérisés (mais dû probablement à d’autres raisons) est l’indexation incorrecte des dates des documents. Le Victoria Daily Standard daté de 1873 se retrouve classé en 1783, et des milliers de journaux,

Un autre défaut, qu’on a aussi identifié dans leur rubrique de livres numérisés (mais dû probablement à d’autres raisons) est l’indexation incorrecte des dates des documents. Le Victoria Daily Standard daté de 1873 se retrouve classé en 1783, et des milliers de journaux,  Quant au

Quant au