Nonpareil

Nompareil, puis nonpareil, est un substantif et un adjectif en usage en français depuis le Moyen-âge. Las, il s’en est graduellement effacé. On signalera tout de même le roman éponyme pour enfants de Marie-Aude Murail (sœur du célèbre compositeur), bien plus récent que La cronicque et hystoire singuliere et fort récreative des conquestes et faictz bellicqueux du preux, vaillant et le nompareil chevalier Mabrian lequel par ses prouesses fut roy de Hierusalem (dont on trouvera le titre complet et la splendide page de garde en bas de ce billet), publiée en l’an 1500. Le Trésor de la langue française le qualifie de vieilli, vx. (en passant, on remarquera qu’il avait, selon cette source, comme antécédent « impair », dans le sens de « qui n’a pas de pair, d’égal »). C’est bien dommage : il offre une alternative intéressante et imagée à extraordinaire, incomparable, sans égal… et pourrait dénoter plus joliment un non-conformiste… Il est d’ailleurs entré en anglais depuis (au moins) le XVe siècle et s’y trouve toujours, plus vaillant que dans sa langue maternelle.

Nompareil, puis nonpareil, est un substantif et un adjectif en usage en français depuis le Moyen-âge. Las, il s’en est graduellement effacé. On signalera tout de même le roman éponyme pour enfants de Marie-Aude Murail (sœur du célèbre compositeur), bien plus récent que La cronicque et hystoire singuliere et fort récreative des conquestes et faictz bellicqueux du preux, vaillant et le nompareil chevalier Mabrian lequel par ses prouesses fut roy de Hierusalem (dont on trouvera le titre complet et la splendide page de garde en bas de ce billet), publiée en l’an 1500. Le Trésor de la langue française le qualifie de vieilli, vx. (en passant, on remarquera qu’il avait, selon cette source, comme antécédent « impair », dans le sens de « qui n’a pas de pair, d’égal »). C’est bien dommage : il offre une alternative intéressante et imagée à extraordinaire, incomparable, sans égal… et pourrait dénoter plus joliment un non-conformiste… Il est d’ailleurs entré en anglais depuis (au moins) le XVe siècle et s’y trouve toujours, plus vaillant que dans sa langue maternelle.

En tant que substantif, il s’est attaché à certains objets, plantes et animaux qui devaient paraître assez extraordinaires nonpareils à leurs inventeurs. En voici quelques usages.

Nostradamus l’avait prédit… (1579)

La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende, édifiée par le pape Urbain V (lui-même natif du Gévaudan, à proximité de Mende) au XIVe siècle, possédait d’imposantes cloches réalisées au début du XVIe siècle à l’occasion du remplacement du clocher en bois par une structure en pierre. La plus grande, appelée cloche Non-Pareille, pesait 25 tonnes, 7 de plus de la Georges d’Amboise de Rouen, qui était pourtant assez monumentale. La seconde dépassait aussi celle de Rouen de deux tonnes. Mais en 1579 une troupe de protestants menée par Mathieu Merle, connu pour sa cruauté et son avidité, s’y attaque ; aujourd’hui, il n’en reste que le battant de la Non-Pareille, qui fait 2m35 de hauteur sur une circonférence de 1m10 à son nœud de percussion.

Voici ce qu’en dit le [Mathieu ?] Gondin (†1607), dans « Les Exploits de Mathieu Merle, baron de Salavas » (in Pièces fugitives pour services à l’histoire de France) :

En 1579, un des principaux chefs de la religion ordonna à Merle de faire quelques desseins. Merle qui avait reconnu Mende, étant parti de Marvejols avec des troupes venues des Cévennes, entra à minuit par coups d’échelles si vivement donnés, qu’ils forcent les gardes des murailles dans Mende ; les cloches de la grande église sonnant à grand force, & même cette cloche, qu’on la tenait par toute la France la nonpareille, & dont le bruit empêcha les habitants d’entendre l’alarme. S’étant rendus à la place en nombre de dix-sept, le baillif de Mende ayant enfin entendu le bruit, courant à l’alarme avec une troupe de soldats & chanoines armés, furent par la troupe de la place mis en fuite, & le baillif tué : certains habitants s’étant sauvés dans une tour des murailles, furent pressés de si près, qu’ils se rendirent peu d’heures après.

Cette relation – d’un participant à la troupe – est particulièrement détachée. Elle semble ne se solder que par un mort, et ne donne aucune idée de ce qui s’est réellement passé. Voici ce qu’en dit le vicaire de la cathédrale de Mende, l’abbé Bossé dans l’ouvrage qu’il lui consacre en 1857, De la cathédrale de Mende et de ses clochers :

Hélas ! une nuit de Noël, 1579, un traître, nommé Bonnicel, amenait des environs de Marvejols où il était allé leur porter ses conditions, amenait Merle avec 4 ou 500 de ses hommes et leur livrait la porte d’Aigues-passes. Ceux-ci se portèrent tout de suite sur la cathédrale, qu’ils étaient sûrs, d’après le traître, de trouver remplie de fidèles qui célébraient la naissance du Divin Enfant. Là, commença un affreux carnage que nous n’essaierons pas de décrire ; au carnage succéda la spoliation. On n’a pas besoin de se demander si elle fût complète, quand un document authentique (l’intendit) nous dit qu’on vola jusqu’aux clous des maisons des particuliers. On estima à plus de trente mille écus la valeur matérielle des objets pillés dans la cathédrale. Qui nous dira la valeur artistique de tant d’objets que la munificence et la piété y avaient réuni depuis des siècles !

Après la spoliation, la destruction. Tableaux, statues, buffet de l’orgue, chaire, boiseries du chœur et des stalles, tout ce qui en un mot n’avait pas une valeur immédiate pour ces sauvages, tout fut brûlé, mutilé, jeté au feu. Les treize cloches du chapitre quittaient au petit clocher, furent converties en canons ; les deux bourdons dont François de la Rovère avait enrichi le grand clocher eurent le même sort. L’un était du poids de 400 quintaux, l’autre de 500. On avait donné à celui-ci le nom de cloche Non-pareille. […]. Je crois que pour avoir une idée des dimensions de la Nonpareille, il faut, après en avoir vu le battant, se transporter aux ouvertures laissées évidemment aux voûtes du clocher pour Introduire une telle masse et qui ont à peu près 4 mètres de diamètre.

L’œuvre de destruction ne s’arrête pas là ; la cathédrale doit tomber à son tour. Si la ruine en eût été consommée dès les premiers jours, à la suite du pillage, elle aurait paru avoir une excuse dans l’ivresse du triomphe. Mais non, elle tombera sous les coups d’un froid calcul, disons-le à l’éternelle honte de Merle que rien au monde ne relèvera du titre de chef de brigand, quoique Henri de Navarre l’ait investi, dès 1578, du titre de gentilhomme ; quoique de nos jours, un homme, heureusement étranger à notre pays, ait cherché à réhabiliter sa mémoire ; oui, il faut le dire, à l’éternelle honte de Merle, ce n’est pas dans la première ivresse du triomphe, c’est après 18 mois de pillages, c’est après, que la paix entre les catholiques et les protestants signée au château de Fleix, en Périgord, (26 novembre 1580) lui a été signifiée personnellement et au nom de Henri de Navarre, c’est seulement au moment d’évacuer le pays que, Merle décrète froidement que la cathédrale sera ruinée. Pour cela le marteau des démolitions aurait été trop lent, On le vit, creusant, la base des colonnes qui soutenaient la nef et une partie de celles des chapelles du côté du midi, remplacer cette base, par des étais en, bois, placer de la poudre entre ces étais et en une explosion, cette cathédrale une des plus belles du Languedoc, nous dit le même document, ne fût plus qu’un immense monceau de ruines.

À ce désastre échappèrent seulement le mur de façade, les chapelles du côté du nord, le mur du déambulatoire derrière l’abside, la chapelle de St-Privat, une partie de celle de St-Etienne, celle de St-Gervais et le mur extérieur d’une partie des autres.

Comme le signale l’office du tourisme de Mende dans la page qu’il consacre à la cathédrale, Nostradamus l’avait prédit (comme d’ailleurs il a tout prédit). Voici ce qu’on trouve dans sa 4e Centurie, 44e quatrain :

Deux gros de Mende de Roudès & Milhau,

Cahours Limoges Castres malo sepmano

De nuech l’intrado de Bourdeaux un cailhau,

Par Perigort au toc de la campano.

On se permet de la citer intégralement, parce que les versions fantaisistes qu’en donnent autant la ville de Mende que la Wikipedia dénaturent le propos de l’auteur. Quant à en comprendre le sens, c’est une autre paire de manches. Pierre Brind’amour en donne la paraphrase suivante dans son édition de Nostradamus. Les Premières centuries, ou, Prophéties (Droz, 1996) : « Pour les grands de Mende, de Rodez et Millau, Cahors, Limoges, Castres, ce sera une mauvaise semaine ; il y aura l’entrée de nuit, un caillou de Bordeaux, par le Périgord, au son du tocsin ».

On se permet de la citer intégralement, parce que les versions fantaisistes qu’en donnent autant la ville de Mende que la Wikipedia dénaturent le propos de l’auteur. Quant à en comprendre le sens, c’est une autre paire de manches. Pierre Brind’amour en donne la paraphrase suivante dans son édition de Nostradamus. Les Premières centuries, ou, Prophéties (Droz, 1996) : « Pour les grands de Mende, de Rodez et Millau, Cahors, Limoges, Castres, ce sera une mauvaise semaine ; il y aura l’entrée de nuit, un caillou de Bordeaux, par le Périgord, au son du tocsin ».

Ce serait assez tirer les cheveux de Nostradamus que d’interpréter les « deux gros de Mende » comme faisant allusion aux deux bourdons de la cathédrale : quid du reste du quatrain ? et le quatrain suivant, qui débute ainsi : « Par conflit Roy règne abandonnera » – ce qui n’est pas le cas de Henri IV, monarque à l’époque de ces tristes événements.

De la difficulté de trouver une rime et de la faire accorder avec la raison (vers 1660)

C’est le sujet de l’amusante Satire II que Boileau adresse à Molière, et dans laquelle on retrouve le souvenir de sa célèbre injonction, « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ». À propos de l’un des vers de cette Satire, « Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire », Jean-François de la Harpe écrit dans son Lycée, ou, Cours de littérature ancienne et moderne (1799) que le dédicataire « fut frappé par ce vers comme d’un trait de lumière. Voilà, dit-il au jeune poète en lui serrant la main, une des plus belles vérités que vous ayez dites. Je ne suis pas de ces esprits sublimes dont vous parlez : mais, tel que je suis, je n’ai rien fait en ma vie dont je sois véritablement content. ».

C’est le sujet de l’amusante Satire II que Boileau adresse à Molière, et dans laquelle on retrouve le souvenir de sa célèbre injonction, « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ». À propos de l’un des vers de cette Satire, « Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire », Jean-François de la Harpe écrit dans son Lycée, ou, Cours de littérature ancienne et moderne (1799) que le dédicataire « fut frappé par ce vers comme d’un trait de lumière. Voilà, dit-il au jeune poète en lui serrant la main, une des plus belles vérités que vous ayez dites. Je ne suis pas de ces esprits sublimes dont vous parlez : mais, tel que je suis, je n’ai rien fait en ma vie dont je sois véritablement content. ».

Rare et fameux esprit, dont la fertile veine

Ignore en écrivant le travail et la peine,

Pour qui tient Apollon tous ses trésors ouverts,

Et qui sais à quel coin se marquent les bons vers ;

Dans les combats d’esprit savant maître d’escrime,

Enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime.

On dirait, quand tu veux, qu’elle vient te chercher :

Jamais au bout du vers on ne te voit broncher :

Et, sans qu’un long détour t’arrête ou t’embarrasse,

À peine as-tu parlé, qu’elle-même s’y place.

Mais moi, qu’un vain caprice, une bizarre humeur,

Pour mes péchés, je crois, fit devenir rimeur,

Dans ce rude métier où mon esprit se tue,

En vain, pour la trouver, je travaille et je sue.

Souvent j’ai beau rêver du matin jusqu’au soir :

Quand je veux dire blanc, la quinteuse dit noir,

Si je veux d’un galant dépeindre la figure,

Ma plume pour rimer trouve l’abbé de PureAuteur d’un pamphlet contre Boileau. :

Si je pense exprimer un auteur sans défaut,

La raison dit Virgile, et la rime QuinautAuteur dramatique dont Boileau s’est moqué dans sa jeunesse,

pour l’estimer plus tardivement. :

Enfin, quoique je fasse ou que je veuille faire,

La bizarre toujours vient m’offrir le contraire.

De rage quelquefois, ne pouvant la trouver,

Triste, las et confus, je cesse d’y rêver ;

Et, maudissant vingt fois le démon qui m’inspire,

Je fais mille serments de ne jamais écrire.

Mais, quand j’ai bien maudit et Muses et Phébus,

Je la vois qui paraît quand je n’y pense plus :

Aussitôt, malgré moi, tout mon feu se rallume,

Je reprends sur-le-champ le papier et la plume,

Et, de mes vains serments perdant le souvenir,

J’attends de vers en vers qu’elle daigne venir.

Encor si pour rimer, dans sa verve indiscrète,

Ma muse au moins souffrait une froide épithète,

Je ferais comme un autre ; et, sans chercher si loin,

J’aurais toujours des mots pour les coudre au besoin :

Si je louais PhilisAllusion au recueil de poèmes Pour Philis. Le Miracle d’amour (1633) de Pierre de Marbeuf. en miracles féconde,

Je trouverais bientôt à nulle autre seconde ;

Si je voulais vanter un objet nompareil,

Je mettrais à l’instant plus beau que le soleil ;

Enfin, parlant toujours d’astres et de merveilles,

De chefs-d’œuvre des cieux, de beautés sans pareilles,

Avec tous ces beaux mots, souvent mis au hasard,

Je pourrais aisément, sans génie et sans art,

Et transposant cent fois et le nom et le verbe,

Dans mes vers recousus mettre en pièces Malherbe ;

Mais mon esprit, tremblant sur le choix de ses mots,

N’en dira jamais un, s’il ne tombe à propos,

Et ne saurait souffrir qu’une phrase insipide

Vienne à la fin d’un vers remplir la place vide :

Ainsi, recommençant un ouvrage vingt fois,

Si j’écris quatre mois j’en effacerai trois.Maudit soit le premier dont la verve insensée

Dans les bornes d’un vers renferma sa pensée,

Et, donnant à ses mots une étroite prison,

Voulut avec la rime enchaîner la raison !

Sans ce métier fatal au repos de ma vie,

Mes jours pleins de loisir couleraient sans envie :

Je n’aurais qu’à chanter, rire, boire d’autant,

Et, comme un gras chanoine, à mon aise et content,

Passer tranquillement, sans souci, sans affaire,

La nuit à bien dormir et le jour à rien faire.

Mon cœur exempt de soins, libre de passion,

Sait donner une borne à son ambition :

Et fuyant des grandeurs la présence importune,

Je ne vais point au Louvre adorer la fortune :

Et je serais heureux si, pour me consumer,

Un destin envieux ne m’avait fait rimer.Mais depuis le moment que cette frénésie

De ses noires vapeurs troubla ma fantaisie,

Et qu’un démon jaloux de mon contentement

M’inspira le dessein d’écrire poliment,

Tous les jours, malgré moi cloué sur un ouvrage’

Retouchant un endroit, effaçant une page,

Enfin passant ma vie en ce triste métier,

J’envie, en écrivant, le sort de PelletierPoète du dernier ordre, qui faisait tous les jours un sonnet..Bienheureux ScuderiC’est le fameux Scuderi, auteur de beaucoup de romans, et frère de la fameuse mademoiselle Scuderi., dont la fertile plume

Peut tous les mois sans peine enfanter un volume !

Tes écrits, il est vrai, sans art et languissants

Semblent être formés en dépit du bon sens :

Mais ils trouvent pourtant, quoiqu’on en puisse dire,

Un marchand pour les vendre, et des sots pour les lire.

Et quand la rime enfin se trouve au bout des vers,

Qu’importe que le reste y soit mis de travers ?

Malheureux mille fois celui dont la manie

Veut aux règles de l’art asservir son génie !Un sot, en écrivant, fait tout avec plaisir :

Il n’a point en ses vers l’embarras de choisir ;

Et toujours amoureux de ce qu’il vient d’écrire,

Ravi d’étonnement, en soi-même il s’admire.

Mais un esprit sublime en vain veut s’élever

À ce degré parfait qu’il tâche de trouver ;

Et, toujours mécontent de ce qu’il vient de faire :

Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire ;

Et tel, dont en tous lieux chacun vante l’esprit,

Voudrait pour son repos n’avoir jamais écrit.Toi donc, qui vois les maux où ma muse s’abîme,

De grâce, enseigne-moi l’art de trouver la rime :

Ou puisqu’enfin tes soins y seraient superflus,

Molière, enseigne-moi l’art de ne rimer plus.

Une lettre bien tournée (1672)

La marquise de Sévigné savait bien tourner les lettres, et apprécier celles qui l’étaient. Voici ce qu’elle écrit en 1672 à sa fille, la comtesse de Grignan, en préambule à l’une des nombreuses lettres qu’elles se sont échangées :

La marquise de Sévigné savait bien tourner les lettres, et apprécier celles qui l’étaient. Voici ce qu’elle écrit en 1672 à sa fille, la comtesse de Grignan, en préambule à l’une des nombreuses lettres qu’elles se sont échangées :

Ne me parlez plus de mes lettres, ma fille ; je viens d’en recevoir une de vous qui enlève, tout aimable, toute brillante, toute pleine de pensées, toute pleine de tendresse : c’est un style juste et court, qui chemine et qui plaît au souverain degré, même sans vous aimer comme je fais. Je vous le dirais plus souvent, si je ne craignais d’être fade ; mais je suis toujours ravie de vos lettres sans vous le dire. M. de Coulanges l’est aussi de quelques endroits que je lui fais voir, et qu’il est impossible délire toute seule. Il y a un petit air de dimanche grasLe dimanche gras est celui qui précède le mercredi des cendres.

C’est un jour où le peuple se livre à la joie.

Un air de dimanche gras signifie un air de gaiete, de joie, de plaisir. répandu sur cette lettre, qui la rend d’un goût nompareil.

L’huître (1678)

« Un rat, hôte d’un champ, rat de peu de cervelle », nous raconte La Fontaine dans la fable du Rat et l’Huître, aperçoit un de ces mollusques qui,

Parmi tant d’huîtres toutes closes

Une s’était ouverte ; et, bâillant au soleil,

Par un doux zéphyr réjouie,

Humait l’air, respirait, était épanouie,

Blanche, grasse, et d’un goût, à la voir, nompareil.

Ni une ni deux, il s’approche pour la gober, et voici qu’elle se referme. La morale de cette histoire, larirette, larirette, est bien plus connue que la fable elle-même :

Et puis nous pouvons y apprendre

Que tel est pris qui croyait prendre.

Un œillet qui vaut le coup d’œil et autres petites merveilles (1765)

Le Dictionnaire domestique portative, contenant toutes les connaissances relatives à l’œconomie domestique et rurale (on vous passe le reste du titre) publié par une Société de gens de Lettres en 1765, nous fournit plusieurs sens de ce mot.

Nompareil de Compiègne, est un œillet d’un violet fort clair, et d’un blanc très-fin ; ce qui lui est particulier, c’est qu’il porte autant de violet que de blanc. Ses panaches font des pièces emportées, et ses couleurs se succèdent les unes aux autres, c’est-à-dire, qu’après un panache violet, il succède un gros panache blanc, après cela un panache blanc et un panache violet, ni plus ni moins que les couleurs, qui sont sur les jupes nuancées des femmes. Sa fleur est assez large. Sa plante, tantôt vigoureuse, tantôt délicate, est sujette bien souvent au blanc. On pourrait lui donner le nom de morillon, car il en porte les qualités. II est quelquefois sujet à dégénérer, à cause de ses gros panaches. Si son violet était pourpre ou plus brun qu’il n’est, ce serait un œillet sans prix ; rarement il graine, l’orpheline est sa mère. Quatre boutons lui suffisent, dit Morin….. Nompareil de Rhodes, œillet qui a une fleur de grosseur prodigieuse. Le violet en est beau, mais le blanc n’en est pas fin. Sa plante est forte, et ses marcottes vigoureuses. II se trouve à Lille. II faut bien prendre garde que le bouton ne se casse, portant une si grosse fleur ; ainsi il faut en laisser sur son principal dard….. Nompareil-royal, autre œillet, qui est un violet clair, tracé sur un blanc de neige, fort détaché de sa fleur, qui n’est pas bien large, mais fine. Sa plante est délicate, et ses marcottes prennent volontiers racines. II ne crève pas ; quatre boutons lui suffisent, dit Morin ; c’est le même œillet, que d’autres nomment narcisseIl doit s’agir du narcisse nonpareil..

Nompareille ou Non-pareille, chez plusieurs marchands et artisans, c’est ce qu’il y a de plus menu, de plus étroit et de plus petit. En Flandre, on nomme nom-pareilles et lamparillas, une petite étoffe très-légère et très-étroite qui est une forte de camelotin….. Les marchands merciers, et les tissutiers-rubaniers, nomment nompareille une espèce de petit ruban de soie d’environ deux lignes de large….. Les marchands épiciers-confisseurs donnent aussi le nom de nompareille à la plus menue de toutes les sortes de dragées….. Enfin les marchands libraires, les Imprimeurs, les fondeurs des lettres appellent nompareille l’un des plus petits caractères, dont on se sert pour l’impression des livres. II est entre la mignonne et la parisienne. II y en a de plusieurs sortes, de la nompareille ordinaire, de la nompareille à gros œil, de l’Italique de nompareille, et du grec de nompareille.

On signalera en passant que c’est dans cette dernière acception que le terme a donné son nom à un blog consacré à la typographie.

Les noms diamantés (1800)

Nous avons eu l’occasion de parler de Louis-Sébastien Mercier autant pour sa vision de la bibliothèque du futur (en 2440, pas moins) que pour son regard sur les pantalons féminins à la mode (très serrés et couleur de chair, de surcroît).

Évoquant dans Le Nouveau Paris certains des grands auteurs, il en compare l’éclat des noms à ceux de… mais lisez donc :

Je le soutiens, les noms d’Aristide, de Platon, de Socrate, de Corneille, de Voltaire, de tous les grands hommes présents et passés, sont moins illustres, moins brillants que ceux des bijoutiers : comment cela, me direz-vous ? c’est que les noms de ceux-ci sont écrits en lettres de diamants au fond de leur boutique, et éblouissent la vue lorsqu’on veut les lire ; ils effacent donc tous les noms connus par leur éclat nompareil : c’est une signature que le Grand-Mogol seul pourrait tracer. Pauvres professeurs ! qui enseignez la morale et les belles-lettres, vos noms, en petites lettres noires, sont au coin d’une rue, au dessus d’une borne. Le nom de ce bijoutier resplendit de mille feux ; il étincelle comme le soleil, il est à vendre ; mais il est cher, bien plus cher que celui de PoultierFrançois-Martin Poultier d’Elmotte (1753-1826), membre de la Convention puis député du Nord,

fondateur du journal L’Ami des Lois., représentant du peuple, quand il le met pour de l’argent à la tête de son incivil journal. Les bijoutiers, par l’éclat de leurs noms, fixent tous les regards : on peut donc dire d’eux qu’ils se sont fait un nom brillant, même éclatant, sur leurs enseignes, soit au Palais-Royal, soit dans la rue S. Honoré, et qu’aucun nom de l’Institut national ne saurait entrer en parallèle avec le leur.

Le Pape de Louisiane (1834)

La passerine (ou passerin) nonpareil ou le pape est un passereau fort coloré et en sus monogame (deux qualités qui justifient, chacune en soi déjà, ce qualificatif de nonpareil, qui lui vient en fait… de l’anglais, où il sert à désigner aussi un papillon, le Clifden Nonpareil). Voici ce qu’en dit La Galerie des oiseaux de L.P Vieillot et M. P. Oudart (1834) :

Parmi les beaux oiseaux, celui-ci doit être placé au premier rang, d’autant plus qu’à la richesse de son vêtement il joint un naturel doux, familier, et un ramage mélodieux. Son chant ressemble beaucoup à celui de la fauvette à tête noire ; mais il est moins fort et plus agréable dans un appartement. Cette espèce, qui se plaît sur les orangers et y niche, est commune dans les Florides et à la Louisiane, plus rare dans la Caroline méridionale, et ne pénètre pas plus au nord dans les États-Unis. Les Espagnols l’appellent mariposa, et les Anglais nonpareil.

Le nom de pape, qu’on lui donne en France, vient du camail violet qui couvre la tête du mâle jusqu’au-dessous des yeux, lequel descend sur la partie supérieure et les côtés du cou, et revient sur la gorge ; le devant du cou, les parties postérieures, le croupion et les couvertures de la queue sont d’un rouge éclatant ; le dos est du même rouge chez des individus, mais le plus souvent varié de vert tendre et d’olivâtre obscur ; les grandes couvertures alaires sont vertes, les petites d’un bleu violet ; les pennes et celles de la queue d’un brun-rougeâtre ; les pieds bruns ; le bec est d’un gris rembruni. Longueur totale, 5 pouces et demi.

La femelle est d’un vert foncé sur la tête et toutes les parties supérieures ; d’un vert-olive sur les inférieures , plus chargé sur la poitrine ; d’un vert l’embruni, bordé de vert clair sur les ailes et la queue. Les jeunes lui ressemblent ; les mâles, après leur première mue, ont la tête et le cou d’un bleu- violet ; le dessus du corps d’un vert foncé ; le dessous de la même couleur, mais varié de gris et de jaune sur le ventre ; les flancs verts ; les couvertures supérieures, les pennes des ailes et de la queue brunes et bordées de vert à l’extérieur.

Les dragées hautes (1836)

Comme on l’a vu plus haut, la nompareille désignait aussi une petite dragée de sucre. Voici une idée pour l’utiliser, selon le Dictionnaire de cuisine et d’économie ménagère de l’« ex-officier de bouche » Burnet (1836) – ce Burnet aurait pu être un des nombreux pseudonymes d’Horace Raisson, « qui en a tant pris » (selon Les Supercheries littéraires dévoilées de Joseph-Marie Quérard), et auteur d’un Code gourmand. On en trouve aujourd’hui sous le nom de nonpareille,

Gâteaux Fourrés. On prend de la pâte à feuilletage ; on en forme deux gâteaux égaux, de la grandeur du plat d’entremets et de l’épaisseur de deux écus chacun ; on met sur le premier des confitures, en laissant un doigt de bord, que l’on mouille avec un doroir trempé dans l’eau ; on met le second gâteau sur le premier, et on les colle bien ensemble avec les doigts en les maniant tout autour ; après les avoir un peu façonnés, on les dore avec de l’œuf battu, et on les fait cuire au four. Cuits et sortant du four, on passe dessus un doroir trempé dans du beurre, et on jette partout de la petite nompareille. Une autre fois, pour changer, à la place de nompareille on mettra du sucre fin, et on passera la pelle rouge par-dessus pour les glacer.

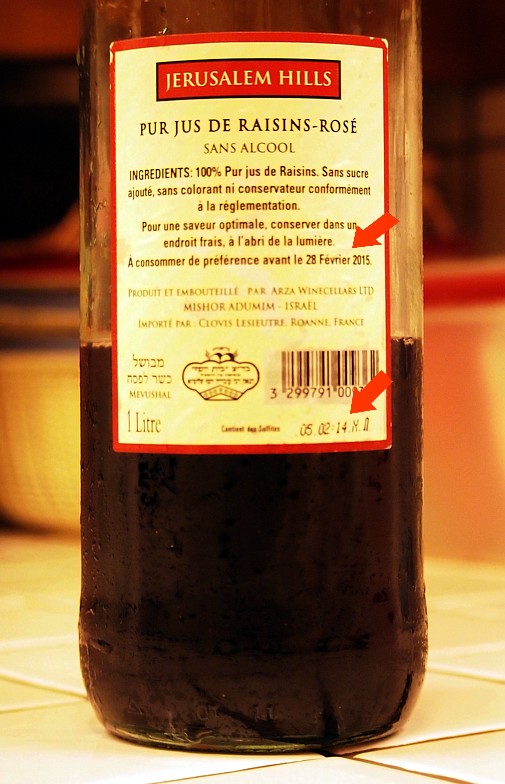

La cronicque et hystoire singuliere et fort recreative des conquestes et faicts bellicqueux du preux, vaillant et Le nompareil chevalier Mabrian, lequel par ses prouesses fut roy de Hierusalem Dangorie et de Inde la majour. Fils de Yvon roy de Hierusalem Lequel fut filz du vaillant Regnault de Montauban. Et commence l’hystoire a la reste des faitz et portz d’armes des quatre fils Aymon. Regnault, Alard, Guichard et le petit Richard. Avec la mort et martyre d’iceulx et de leur cousin le subtil Maugis, lequel fut pape de Romme, comme vous verrez au commencement de ceste presente hystoire Ensemble les prouesses de Gracien bastard de Mabrian et de samye la belle Gracienne faye. Et les faicts belliqueux de Regnault filz legitime de Mabrian et de son epouse la royne Gloriande. Nouvellement veu, corrige, et imprime a Paris. (source)

(cliquer pour agrandir)