Pain d’épice blanc – עוגת דבש לבנה של אראלה

|

4 œufs |

Préchauffer le four à 150°. |

|

4 œufs |

Préchauffer le four à 150°. |

« La vie est une expérience. Plus on fait d’expériences, mieux c’est. » — Ralph Waldo Emerson

« … le tas de mornes viveurs qu’écœure enfin l’éternel retour des mêmes plaisirs bêtes… » — Catulle Mendès, Monstres parisiens

» T0

Jeff et Akbar sont têtus : ils veulent derechef manger des tartes flambées alsaciennes à volonté. Ils entrent dans la salle.

» T0+10

— « Ça va durer aussi longtemps que la première fois ? », s’interroge Jeff.

» T0+15

Une serveuse vient prendre la commande. Akbar et Jeff choisissent le même menu, et demandent chacun une verrine fraîcheur.

— « La cuisine ne fait plus de salades », intime la serveuse.

— « Qu’est-ce qu’il y a à manger, alors ? », ronchonne Akbar.

— « Je vais demander à la cuisine », répond la serveuse, et disparaît comme le chat de Cheshire mais sans le sourire.

— « On se tire ? », propose Akbar, encore plus ronchon.

» T0+20

— « On s’occupe de vous ? », s’enquiert poliment un serveur.

Akbar lui raconte le premier épisode et s’étonne de ce qu’on ne les ait pas prévenus à leur entrée du départ du Faiseur de salades. Le serveur, ébahi, répète la dernière phrase de la serveuse, et s’éclipse avec le sourire.

— « Ce n’est plus tenu », constate Jeff goguenard.

» T0+25

— « C’est OK pour les salades », dit la serveuse, rassurante, et disparaît tout aussi rapidement.

— « Et maintenant, le serveur va nous dire qu’il n’y en a plus ? », sussure Akbar.

Long fondu au noir durant lequel les verrines font leur apparition et sont dégustées.

» T0+40

Les deux moitiés de tartes arrivent. Celle d’Akbar, végétarienne, contient du poulet.

— « Je vous la remplace tout de suite », dit la serveuse en prononçant les italiques, et remporte la portion incriminée. Jeff attaque carnivorement la sienne après qu’il se fut opiniâtrement opposé à son enlèvement injustifié. S’essuyant la bouche, il prédit nonchalamment :

— « Ils vont perdre des points au Guide du Routard.

— Comment le sais-tu ? », s’étonne Akbar.

— « C’est comme ça », rétorque Jeff, péremptoire.

» T0+50

Bien longtemps après que Jeff eut fini sa part, celle d’Akbar arrive. Tombant d’inanition, il la dévore en deux bouchées, ce qui n’était pas difficile, Jeff y ayant prélevé un morceau pour goûter.

» T0+55

— « Les deux autres moitiés arrivent tout de suite », annonce la serveuse tout aussi italiquement.

» T0+60

Sitôt fait sitôt ingurgitées. Le menu précisait « tartes à volonté », mais Akbar n’en avait plus qu’une, de volonté : partir à jamais. Il propose à Jeff :

— « On commande chacun la moitié que tu veux, et tu manges le tout ».

Jeff opine.

» T0+65

Plus de dix personnes font la queue pour payer, mais il n’y a aucun serveur à la caisse pendant de longues minutes. On en aperçoit de temps en temps l’ombre fugace, et même, un bref instant, deux qui se roulent une pelle.

» T0+70

Même l’appétit de Jeff, pourtant notoirement insatiable, est vaincu par l’attente. Une fois la caisse libre, Akbar demande l’addition. Il constate, finalement peu surpris, qu’elle est fausse du tout au tout : les plats ont été comptés à la carte, les bons et les mauvais, ce qui sale la note de 25%. Une fois celle-ci réduite à sa juste valeur et payée, chacun tire sa conclusion :

— Jeff, toujours pratique : « Au moins, le caissier ne lèse pas la maison ».

— Akbar, comminatoire comme toujours : « Je n’y remets plus les pieds ». Il fait tout de même signer la carte de fidélité de Jeff, lui expliquant qu’il pourra toujours la vendre sur eBay.

Jeff et Akbar sont les personnages d’une série de bandes dessinées de Matt Groening, qui est aussi le père de la fameuse – et infâme – famille Simpson.

“It was a dark and stormy night; the rain fell in torrents, except at occasional intervals, when it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets (for it is in London that our scene lies), rattling along the housetops, and fiercely agitating the scanty flame of the lamps that struggled against the darkness.” — Edward Bulwer Lytton, Paul Clifford, 1866.

Dis, quand reviendras-tu,

Dis, au moins le sais-tu,

Que tout le temps qui passe,

Ne se rattrape guère,

Que tout le temps perdu,

Ne se rattrape plus. — Barbara

C’est un restaurant où l’on va de temps à autre : à la différence de la brochette de ceux avec lesquels il partage un trottoir piétonnier, on y mange des tartes flambées alsaciennes à volonté, que l’on peut arroser (pas à volonté, hélas) de Riesling ou de Gewurztraminer, voire d’une bière ou d’un cidre. Ce n’est pas un grand restaurant, mais l’atmosphère y est jeune et joviale (ce soir elle l’était particulièrement, si cela se mesure aux décibels) et le service rapide et efficace. Surtout quand le patron est là, ce qui n’était pas le cas ce soir.

C’est un restaurant où l’on va de temps à autre : à la différence de la brochette de ceux avec lesquels il partage un trottoir piétonnier, on y mange des tartes flambées alsaciennes à volonté, que l’on peut arroser (pas à volonté, hélas) de Riesling ou de Gewurztraminer, voire d’une bière ou d’un cidre. Ce n’est pas un grand restaurant, mais l’atmosphère y est jeune et joviale (ce soir elle l’était particulièrement, si cela se mesure aux décibels) et le service rapide et efficace. Surtout quand le patron est là, ce qui n’était pas le cas ce soir.

Il faisait froid, j’avais choisi comme entrée un velouté de potiron aux copeaux de fromage. Quand finalement il arrive après une longue attente (tout de même plus courte que celle qui avait précédé la prise de commande), la serveuse s’empresse de me le renverser sur le pantalon. Heureusement que la soupe n’était pas chaude, je ne me suis pas brûlé. Thank God for small blessings. S’excusant à peine, elle m’intime de la suivre, demande conseil à un collègue, puis m’indique la direction générale des toilettes. Interloqué, je lui demande si je peux avoir une serviette propre pour tenter de nettoyer les taches. Celle qu’elle me rapporte avait déjà servi, je n’ose imaginer à quoi. Mais à la guerre comme à la guerre, hein ?

Il faisait froid, j’avais choisi comme entrée un velouté de potiron aux copeaux de fromage. Quand finalement il arrive après une longue attente (tout de même plus courte que celle qui avait précédé la prise de commande), la serveuse s’empresse de me le renverser sur le pantalon. Heureusement que la soupe n’était pas chaude, je ne me suis pas brûlé. Thank God for small blessings. S’excusant à peine, elle m’intime de la suivre, demande conseil à un collègue, puis m’indique la direction générale des toilettes. Interloqué, je lui demande si je peux avoir une serviette propre pour tenter de nettoyer les taches. Celle qu’elle me rapporte avait déjà servi, je n’ose imaginer à quoi. Mais à la guerre comme à la guerre, hein ?

Revenu à table, je me demande comment diable manger la soupe : laper, boire au bol ? Il n’y avait ni cuillère ni serveuse pour en demander. Je me lève et m’adresse au barman, qui me dit qu’il m’en apportera une. Je me rassieds et l’attends. Plus tard, je l’aperçois errant dans la salle l’ustensile à la main, ne sachant plus qui le lui avait demandé. Je le hèle, me saisis de l’objet et goûte à la soupe : non, elle n’était pas tiède, mais froide ; elle n’avait pas refroidi : elle n’avait jamais été chaude, du moins pas ce soir. Et toujours pas de serveuse à l’horizon, ce qui laisse le temps à la soupe de figer, puis de geler. Moi, je commence à bouillir. Long fondu au noir. On se saisit du bol. La personne qui me le rapporte un quart d’heure plus tard tente d’éviter de s’y brûler les mains : il y a de quoi, le récipient est fort chaud. Mais comble du miracle et de mon infortune, la soupe est à peine tiède, et l’on m’informe alors qu’il y a un problème avec le four à micro-ondes : cet inverti chauffe uniquement la vaisselle et non pas ce qu’elle contient.

Revenu à table, je me demande comment diable manger la soupe : laper, boire au bol ? Il n’y avait ni cuillère ni serveuse pour en demander. Je me lève et m’adresse au barman, qui me dit qu’il m’en apportera une. Je me rassieds et l’attends. Plus tard, je l’aperçois errant dans la salle l’ustensile à la main, ne sachant plus qui le lui avait demandé. Je le hèle, me saisis de l’objet et goûte à la soupe : non, elle n’était pas tiède, mais froide ; elle n’avait pas refroidi : elle n’avait jamais été chaude, du moins pas ce soir. Et toujours pas de serveuse à l’horizon, ce qui laisse le temps à la soupe de figer, puis de geler. Moi, je commence à bouillir. Long fondu au noir. On se saisit du bol. La personne qui me le rapporte un quart d’heure plus tard tente d’éviter de s’y brûler les mains : il y a de quoi, le récipient est fort chaud. Mais comble du miracle et de mon infortune, la soupe est à peine tiède, et l’on m’informe alors qu’il y a un problème avec le four à micro-ondes : cet inverti chauffe uniquement la vaisselle et non pas ce qu’elle contient.

Il aura fallu quasiment une heure pour arriver ainsi à bout de l’entrée, on avait donc suffisamment d’entraînement pour attendre patiemment qu’on serve la suite. Mais quand la tarte flambée aux champignons arrive, on constate qu’il n’y a pas de champignons dessus. À ce stade, on aurait été qualifié d’importun voire de malotru si l’idée était venue de piper mot. On avale cet affront et la tarte en silence.

Il aura fallu quasiment une heure pour arriver ainsi à bout de l’entrée, on avait donc suffisamment d’entraînement pour attendre patiemment qu’on serve la suite. Mais quand la tarte flambée aux champignons arrive, on constate qu’il n’y a pas de champignons dessus. À ce stade, on aurait été qualifié d’importun voire de malotru si l’idée était venue de piper mot. On avale cet affront et la tarte en silence.

L’addition, au moins, s’est faite rapidement, et il n’y manquait pas un kopek. Quand Gaël revient-t-il ?

La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre.

Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous.

Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles.

Mon exigence pour la vérité m’a elle-même enseigné la beauté du compromis.

Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidité.

La haine tue toujours, l’amour ne meurt jamais. — Gandhi

Je fis mes premiers pas en Inde en compagnie de Jules Verne et de Kipling. J’y découvris avec émerveillement son immensité géographique, sa variété ethnique et la complexité de sa société, sa richesse culturelle, sa profondeur historique, sa faune et sa flore exubérantes, ses goûts et ses couleurs.

« Personne n’ignore que l’Inde — ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud — comprend une superficie de quatorze cent mille milles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de cent quatre-vingts millions d’habitants. (…) Aussi l’aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d’homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l’Indus, le Gange, et un chemin de fer, qui traverse l’Inde dans toute sa largeur, en se ramifiant sur son parcours, met Bombay à trois jours seulement de Calcutta. »1

Ce sont Les Cinq cents millions de la Bégum qui me firent entrevoir le faste et la richesse inimaginables de ses maharadjas et l’enchantement des titres et des mots de ce monde-là dont la musique des sons ne manquait de me fasciner, décrits avec un humour british et une profondeur psychologique2 que je ne percevrai que bien plus tard, comme quoi il y a des livres que l’on peut relire à tout âge :

« Sir Bryah Jowahir Mothooranath, dit-il, en prononçant ces noms avec le respect que tout Anglais professe pour les titres nobiliaires, je suis heureux de vous avoir découvert et d’être le premier à vous présenter mes hommages ! (…) Vous êtes, à l’heure actuelle, le seul héritier connu du titre de baronnet, concédé, sur présentation du gouverneur général de la province de Bengale, à Jean-Jacques Langévol, naturalisé sujet anglais en 1819, veuf de la Bégum Gokool, usufruiter de ses biens, et décédé en 1841, ne laissant qu’un fils, lequel est mort idiot et sans postérité, incapable et intestat, en 1869. »

Les couvertures originales en couleur des Voyages extraordinaires de chez Hetzel, où se mêlent une foison de cornues et d’appareils photographiques, de compas et de longues vues, d’un gouvernail, de bouées et de cordes surmontés d’un globe terrestre traversé par une ancre, sur un fond de plantes tropicales verdoyantes laissant paraître des bouts d’un ciel bleu où l’on aperçoit au loin des poteaux de fils électriques, des toits d’usines et une montgolfière, le tout entouré d’une chaîne à laquelle sont suspendues deux affiches, l’une donnant le nom de l’auteur et l’autre le titre évocateur, Tribulations d’un Chinois en Chine. Cinq Cent Millions de la Bégum — comment ne pas être émerveillé par ce livre, dont les gravures intérieures en noir et blanc illustrent le propos dans un clair-obscur souvent saisissant : ce n’est que bien plus tard, en reprenant ce livre, que je remarquai son côté prémonitoire ; il suffit de regarder l’image de « Stahlstadt, la Cité de l’Acier » pour se rappeler de celles, apocalyptiques, ouvrant Le Désert rouge d’Antonioni. Les circuits de l’information, sa démultiplication et ses métamorphoses à la face du monde sont ceux d’aujourd’hui, à la vitesse près :

Les couvertures originales en couleur des Voyages extraordinaires de chez Hetzel, où se mêlent une foison de cornues et d’appareils photographiques, de compas et de longues vues, d’un gouvernail, de bouées et de cordes surmontés d’un globe terrestre traversé par une ancre, sur un fond de plantes tropicales verdoyantes laissant paraître des bouts d’un ciel bleu où l’on aperçoit au loin des poteaux de fils électriques, des toits d’usines et une montgolfière, le tout entouré d’une chaîne à laquelle sont suspendues deux affiches, l’une donnant le nom de l’auteur et l’autre le titre évocateur, Tribulations d’un Chinois en Chine. Cinq Cent Millions de la Bégum — comment ne pas être émerveillé par ce livre, dont les gravures intérieures en noir et blanc illustrent le propos dans un clair-obscur souvent saisissant : ce n’est que bien plus tard, en reprenant ce livre, que je remarquai son côté prémonitoire ; il suffit de regarder l’image de « Stahlstadt, la Cité de l’Acier » pour se rappeler de celles, apocalyptiques, ouvrant Le Désert rouge d’Antonioni. Les circuits de l’information, sa démultiplication et ses métamorphoses à la face du monde sont ceux d’aujourd’hui, à la vitesse près :

Mais il convient de laisser le Congrès à cette occupation pratique (…) pour suivre pas à pas, dans un de ses innombrables itinéraires, la fortune du fait-divers publié par le Daily Telegraph.

Dès le 29 octobre au soir, cet entre-filet, textuellement reproduit par les journaux anglais, commençait à rayonner sur tous les cantons du Royaume-Uni. Il apparaissait notamment dans la Gazette de Hull et figurait en haut de la seconde page dans un numéro de cette feuille modeste que le Mary Queen, trois-mâts-barque chargé de charbon, apporta le 1er novembre à Rotterdam.

Immédiatement coupé par les ciseaux diligents du rédacteur en chef et secrétaire unique de l’Echo néerlandais et traduit dans la langue de Cuyp et de Potter, le fait-divers arriva, le 2 novembre, sur les ailes de la vapeur, au Mémorial de Brême. Là, il revêtit, sans changer de corps, un vêtement neuf, et ne tarda pas à se voir imprimer en anglais. Pourquoi faut-il constater ici que le journaliste teuton, après avoir écrit en tête de la traduction : Eine übergrosse Erbschaft, ne craignit pas de recourir à un subterfuge mesquin et d’abuser de la crédulité de ses lecteurs en ajoutant entre parenthèses : Correspondance spéciale de Brighton ?

Quoi qu’il en soit, devenue ainsi allemande par droit d’annexion3, l’anecdote arriva à la rédaction de l’imposante Gazette du Nord, qui lui donna une place dans la seconde colonne de sa troisième page, en se contentant d’en supprimer le titre, trop charlatanesque pour une si grave personne.

C’est après avoir passé par ces avatars successifs qu’elle fit enfin son entrée, le 3 novembre au soir, entre les mains épaisses d’un gros valet de chambre saxon, dans le cabinet-salon-salle à manger de M. le professeur Schultze, de l’Université d’Iéna.4

C’est un monde en mouvement que Jules Verne décrit, lancé avec l’invention de la machine à vapeur dans une course à l’accélération vertigineuse dans une tentative toujours insatisfaite de nourrir l’avidité infiniment croissante et perpétuellement encouragée du consommateur occidental. Du temps de Jules Verne, l’Asie du Sud-Est semblait figée dans son passé impérial et hiératique, image d’Épinal rassurante pour les amateurs d’exotisme. Maintenant, elle devient une puissance économique avec laquelle il faut composer, son « indice de développement humain » croissant plus vite que celui de l’OCDE et susceptible de le rattraper bien avant le milieu du siècle présent.

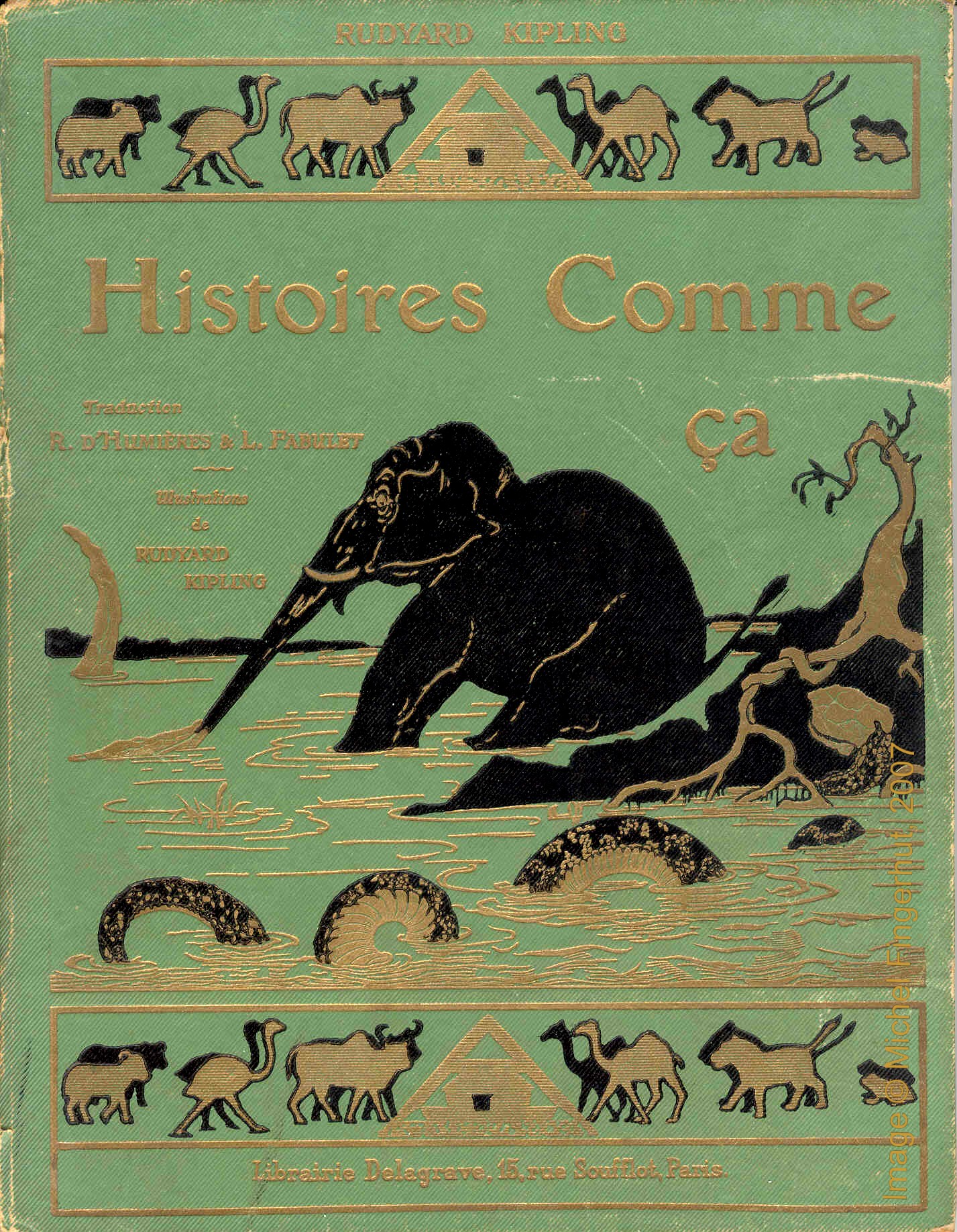

Quant à Kipling, ce fut d’abord la lecture du Livre de la jungle qui me fit faire connaissance avec Mowgli et son monde d’animaux doués de parole (tels ceux des Contes du chat perché, de Marcel Aymé, autre écrivain que j’aime tant), sages et moins sages à l’instar de l’espèce humaine, tentant de cohabiter tant bien que mal dans cette jungle tout aussi sociale que botanique : le brave ours Baloo pas si balourd que cela et très attachant, la panthère noire Bagheera, Kaa le serpent, le tigre Shere Khan ou les Bandar Log… Mais c’est surtout le « personnage » de la mangouste Rikki-Tikki-Tavi, dans la nouvelle éponyme de ce recueil, qui me reste en mémoire : courageuse, vive, intelligente, elle mène un combat (victorieux) contre le couple de serpents Nag et Nagaina, qui veulent tuer la famille qui avait recueilli Rikki-Tikki, afin de s’en approprier le territoire et pouvoir calmement y pondre leurs œufs. Plus tard, ce seront Les Histoires comme ça, merveilleusement illustrées par l’auteur, qui m’enchanteront : Le Papillon qui tapait du pied et ses difficultés conjugales, Le Chat qui s’en va tout seul et qui ne se laisse pas apprivoiser — les titres en sont déjà tout un programme, et les contes enchanteurs et plein de cet humour fin et pince-sans-rire qui décrivent des animaux attachants et faillibles, à l’instar de cet Enfant d’Élephant à l’insatiable curiosité (« Mon père m’a donné la fessée, ma mère m’a donné la fessée ; tous mes oncles et tantes m’ont donné la fessée pour mon insatiable curiosité, n’empêche que je veux savoir ce que le Crocodile mange au dîner ! ») dont les conséquences presque fatales mais inattendues feront le bonheur de son espèce.

Quant à Kipling, ce fut d’abord la lecture du Livre de la jungle qui me fit faire connaissance avec Mowgli et son monde d’animaux doués de parole (tels ceux des Contes du chat perché, de Marcel Aymé, autre écrivain que j’aime tant), sages et moins sages à l’instar de l’espèce humaine, tentant de cohabiter tant bien que mal dans cette jungle tout aussi sociale que botanique : le brave ours Baloo pas si balourd que cela et très attachant, la panthère noire Bagheera, Kaa le serpent, le tigre Shere Khan ou les Bandar Log… Mais c’est surtout le « personnage » de la mangouste Rikki-Tikki-Tavi, dans la nouvelle éponyme de ce recueil, qui me reste en mémoire : courageuse, vive, intelligente, elle mène un combat (victorieux) contre le couple de serpents Nag et Nagaina, qui veulent tuer la famille qui avait recueilli Rikki-Tikki, afin de s’en approprier le territoire et pouvoir calmement y pondre leurs œufs. Plus tard, ce seront Les Histoires comme ça, merveilleusement illustrées par l’auteur, qui m’enchanteront : Le Papillon qui tapait du pied et ses difficultés conjugales, Le Chat qui s’en va tout seul et qui ne se laisse pas apprivoiser — les titres en sont déjà tout un programme, et les contes enchanteurs et plein de cet humour fin et pince-sans-rire qui décrivent des animaux attachants et faillibles, à l’instar de cet Enfant d’Élephant à l’insatiable curiosité (« Mon père m’a donné la fessée, ma mère m’a donné la fessée ; tous mes oncles et tantes m’ont donné la fessée pour mon insatiable curiosité, n’empêche que je veux savoir ce que le Crocodile mange au dîner ! ») dont les conséquences presque fatales mais inattendues feront le bonheur de son espèce.

Ce sont les cours d’histoire de l’art au lycée qui me révèleront l’architecture fantastique de ce pays à l’enchevêtrement extrême et à la grâce sinueuse et sensuelle. Depuis, il m’arrive de rêver de visiter des temples perdus dans la jungle (ou, à défaut, le Taj Mahal à Agra) sans pour autant me prendre pour un Indiana Jones à la recherche des cinq pierres de Shankara ou un Stewart Granger à Bhowani Junction, dans ce continent qui n’a de cesse de me fasciner et qui me paraît pourtant inatteignable.

C’est à l’université, lors de mes études en théorie des nombres (le domaine qui m’a le plus fasciné à ce jour) que je découvris Ramanujan, l’extraordinaire mathématicien indien autodidacte (1887-1920), dont le perspicace Hardy sut apprécier le génie à sa juste mesure, malgré les circonstances étranges dans lesquelles il se révéla à lui : en 1913, il reçut une lettre de dix pages d’un employé inconnu à Madras, qui contenait plus d’une centaine de théorèmes d’une très grande originalité. Hardy la montra à son collaborateur Littlewood, et ils en conclurent que ces résultats étaient véridiques. Ramanujan était l’antithèse du mathématicien universitaire typique, dérivant ses conclusions plus par intuition et induction que par un processus rigoureux de démonstration. Hardy, qui collabora avec lui pendant cinq ans, dit qu’il n’avait d’égal que le suisse Euler (1707-1783), le plus grand mathématicien du dix-huitième siècle, et le plus prolifique de tous temps (avec le hongrois Paul Erdös, dont j’ai eu l’immense chance de suivre les cours) et l’allemand Karl Jacobi (1804-1851).

C’est à l’université, lors de mes études en théorie des nombres (le domaine qui m’a le plus fasciné à ce jour) que je découvris Ramanujan, l’extraordinaire mathématicien indien autodidacte (1887-1920), dont le perspicace Hardy sut apprécier le génie à sa juste mesure, malgré les circonstances étranges dans lesquelles il se révéla à lui : en 1913, il reçut une lettre de dix pages d’un employé inconnu à Madras, qui contenait plus d’une centaine de théorèmes d’une très grande originalité. Hardy la montra à son collaborateur Littlewood, et ils en conclurent que ces résultats étaient véridiques. Ramanujan était l’antithèse du mathématicien universitaire typique, dérivant ses conclusions plus par intuition et induction que par un processus rigoureux de démonstration. Hardy, qui collabora avec lui pendant cinq ans, dit qu’il n’avait d’égal que le suisse Euler (1707-1783), le plus grand mathématicien du dix-huitième siècle, et le plus prolifique de tous temps (avec le hongrois Paul Erdös, dont j’ai eu l’immense chance de suivre les cours) et l’allemand Karl Jacobi (1804-1851).

C’est dans les plats de ma mère que je découvris les saveurs du curry — ce qui ne dura pas longtemps : en ayant une fois malencontreusement versé bien plus que d’habitude dans un plat, elle en fut dégoûtée à jamais — et dans les restaurants de Londres mes premiers repas indiens ; c’est dans cette ville que je vis des femmes en sari et des hommes enturbannés, dont les traits harmonieux des visages cuivrés et la démarche fluide me parurent d’une extrême élégance et d’une étrange noblesse. C’est ensuite aux Etats-Unis que j’appris à faire mes premiers chutneys et rencontrai des collègues indiens dont l’anglais était mâtiné d’un accent si caractéristique, doux et charmeur.

C’est enfin au Théâtre de la Ville que j’assistai à des concerts de musique classique indienne. Si j’en avais entendu parler dans un cadre professionnel, rien ne remplace l’expérience du spectacle vivant. Deux récents récitals qui s’y sont donnés ont permis de confronter des aspects finalement très différents des musiques de ce pays, perceptibles même pour des incultes (comme je le suis) à ces traditions séculaires alliant des principes musicaux stricts (une multiplicité de ragas, de notes et de tempéraments, une structure cyclique complexe) et de l’improvisation à un contexte religieux et à une interaction avec un public de connaisseurs – avec des différences de style importantes entre l’Inde du Nord et celle du Sud. Dimanche dernier, c’était Hariprasad Chaurasia, très grand flûtiste, accompagné de deux autres flûtes, d’un pakhawaj (double tambour indien) et d’un tampura (instrument à quatre cordes fournissant le ton de basse continue), en un concert fascinant qui présentait surtout la musique hindoustanie (celle de l’Inde du nord), où les instruments semblaient parler telles des voix humaines et raconter une histoire qui remontait à la nuit des temps. On a pu aussi entendre quelques œuvres de l’Inde du sud, bien plus instrumentales dans leur nature, et tout aussi intéressantes. L’atmosphère simple et bon enfant qui semblait partagée par les musiciens pourtant concentrés dans leur travail artistique et spirituel contribuait à ce sentiment de bien-être et de plaisir que l’on ne pouvait manquer de ressentir. À l’opposé, le concert de la semaine suivante, celui de Ramani, flûtiste représentant l’Inde du sud et sa musique carnatique. Le maître est entré en scène suivi de ses musiciens, s’est installé, ajustant son habit de soie blanche aux boutons en diamants, regardant de temps à autre sa montre tout en or, jetant parfois des regards agacés à la personne chargée de contrôler le tampura électronique, puis, après des apprêts qui auront duré de longues minutes, se mit finalement à jouer. Brillante performance de virtuose, dialogue et défi avec le violon de Santhanam Varadarajan – qui, lui, paraissait ravi de jouer sans prendre des airs de maître malgré les nombreux titres et prix qu’il a récoltés déjà à un très jeune âge –, improvisant et se répondant l’un et l’autre selon des principes stricts. Mais finalement, c’était l’ennui qui a pesé tout le long de ce concert.

Je ne suis encore jamais allé en Inde.

1 Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingt jours, J. Hetzel et Cie, [s.d.].

2 « Octave Sarrasin, fils du docteur, n’était pas ce qu’on peut appeler proprement un paresseux. Il n’était ni sot ni d’une intelligence supérieure, ni beau ni laid, ni grand ni petit, ni brun ni blond. Il était châtain, et, en tout, membre-né de la classe moyenne. Au collége, il obtenait généralement un second prix et deux ou trois accessits. Au baccalauréat, il avait eu la note “passable”. Repoussé une première fois au concours de l’École centrale, il avait été admis à la seconde épreuve avec le numéro 127. C’était un caractère indécis, un de ces esprits qui se contentent d’une certitude incomplète, qui vivent toujours dans l’à peu près et passent à travers la vie comme des clairs de lune. Ces sortes de gens sont aux mains de la destinée ce qu’un bouchon de liége est sur la crête d’une vague. Selon que le vent souffle du nord ou du midi, ils sont emportés vers l’équateur ou vers le pôle. C’est le hasard qui décide de leur carrière. »

3 On remarquera la pique. La tension entre la France et l’Allemagne – surtout depuis la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine – se reflète explicitement chez Jules Verne (ainsi que chez bien d’autres auteurs de son époque). Prémonitoire, aussi, ce personnage, à propos duquel l’auteur écrit : « D’ailleurs, ce projet n’était pour Herr Schultze que très secondaire ; il ne faisait que s’ajouter à ceux, beaucoup plus vastes, qu’il formait pour la destruction de tous les peuples qui refuseraient de se fusionner avec le peuple germain et de se réunir au Vaterland. »

4 Jules Verne, Les 500 millions de la Bégum, J. Hetzel et Cie, [s.d.].

Bien mélanger, rafraîchir quelques heures avant de servir.

The Blog of Miklos • Le blog de Miklos