Cliquer pour agrandir. Source :Whisk

Cliquer pour agrandir. Source :Whisk

Réponse : Albert Camus, bien que cette phrase lui soit textuellement attribuée universellement, et pas uniquement sur le Web) : on la trouve par exemple en épigraphe au roman Éteignez tout et la vie s’allume, (Éditions Robert Laffont – Versilio, 2022) de Marc Lévy…

Qu’est-ce que Camus a réellement dit (ou écrit) ? Ce passage dans Le Malentendu :

Martha : Qu’est-ce que l’automne ?

Jan : Un deuxième printemps, où toutes les feuilles sont comme des fleurs. (Il la regarde avec insistance.) Peut-être en est-il ainsi des êtres que vous verriez fleurir, si seulement vous les aidiez de votre patience.

On remarquera le passage du pluriel au singulier et la suppression de « comme » dans la citation apocryphe.

Soit dit en passant, Laurent Mailhot (1931-2021) mentionne ce passage dans sa thèse de doctorat, soutenue à Grenoble, parue en 1973 sous le titre Albert Camus ou l’imagination du désert :

Les saisons donnent rapidement des signes de malaise et de bouleversement dans l’œuvre de Camus. La roue se grippe, le cycle ne fonctionne plus. Le temps qui avançait, se précipite, recule ou piétine. L’automne est un deuxième printemps « où tout reverdit » (ES, 277), « où toutes les feuilles sont comme des fleurs (Mal., 149), ou des « flammes » (Carn. II, 52). La terre retrouve, sous la pluie, une artificielle et embarrassante jeunesse. […]

(ES = L’État de siège, Mal. = Le Malentendu, Carn. II = Carnets, janvier 1942-mars 1951)

Voici les deux autres passages auxquels Mailhot fait référence :

Ah ! sur la terre sèche, dans les crevasses de la chaleur, voici la première pluie ! Voici l’automne où tout reverdit, le vent frais de la mer. L’espoir nous soulève comme une vague. (ES)

À l’automne, ce paysage se fleurit de fleurs – les cerisiers devenant tout rouges, les érables jaunes, les hêtres se couvrant de bronze. Le plateau se couvre des mille flammes d’un deuxième printemps. (Carn. II)

On trouve aussi sur le Web de multiples instances d’une ahurissante variante de cette citation apocryphe :

Il ne s’agit en fait que… d’une erreur de traduction : la citation apocryphe a d’abord été traduite en anglais, ce qui donne : “Fall is a second spring…”. Or “spring” signifiant aussi « ressort », la traduction en français de la version anglaise a produit ce pataquès, digne d’une hallucination d’IA. On peut au moins se satisfaire de ce que “fall” n’ait pas été traduit par « chute ».

Cette citation aprocryphe n’est d’ailleurs pas la seule attribuée à Albert Camus, c.f. ici.

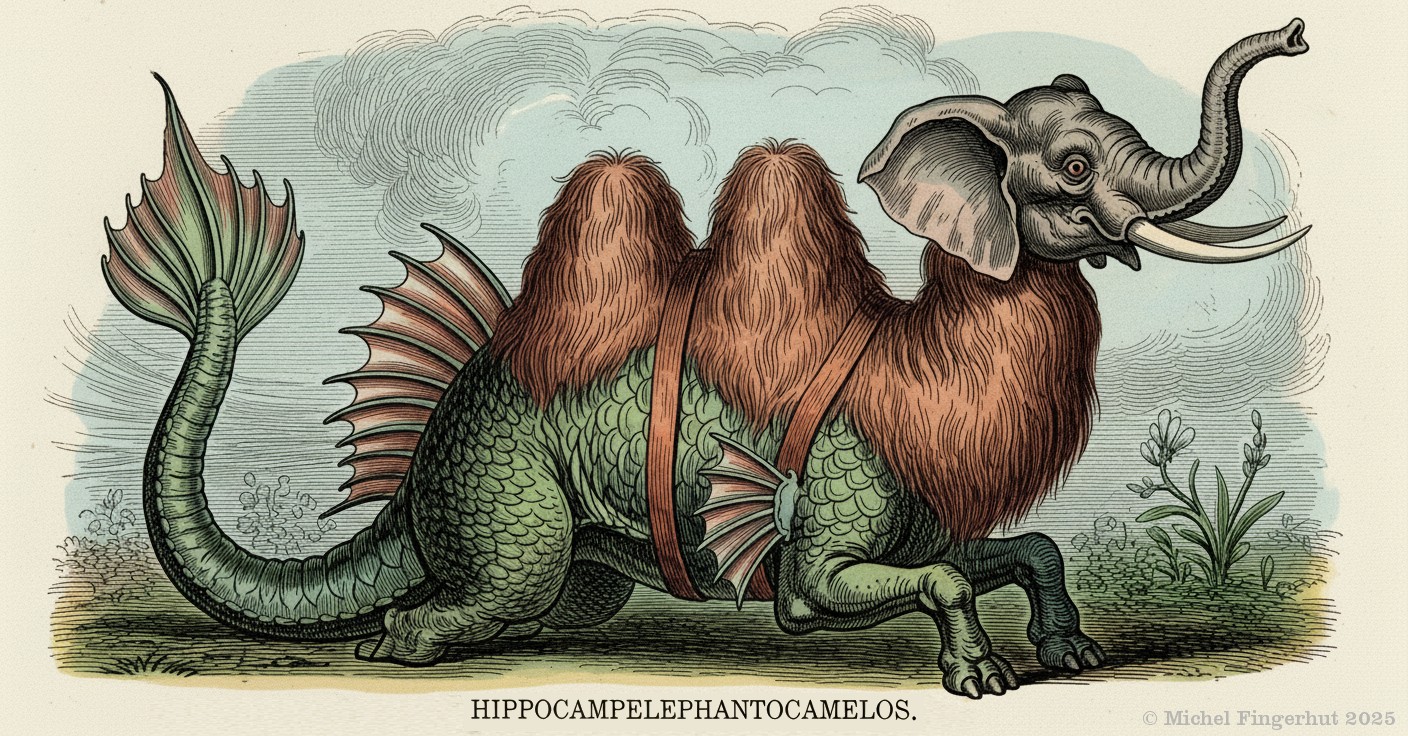

Pour finir, voici ce que « pense » une IA des ressorts de l’automne :

Les ressorts d’automne :

le secret méconnu de la saison dorée

Ah, l’automne ! Saison des feuilles mortes, des marrons chauds, des pulls en laine qui grattent… et surtout, saison des ressorts. Oui, vous avez bien lu : ces petits objets métalliques en spirale, souvent relégués au fond des tiroirs ou dans les mécanismes de vos vieux canapés, sont en réalité les vrais héros de l’arrière-saison. Voici pourquoi.

1. Le ressort : L’accessoire mode indispensable

Qui a besoin de feuilles mortes pour décorer son intérieur quand on peut suspendre des ressorts au plafond ? Un peu de peinture dorée, trois tours de fil de fer, et voilà : une décoration 100% recyclable, 100% tendance. Vos invités seront subjugués par votre audace esthétique. « C’est du minimalisme industriel », mentirez-vous avec aplomb.

2. Un allié contre la déprime saisonnière

L’automne, c’est aussi la morosité qui pointe son nez. Mais saviez-vous qu’un ressort, lorsqu’on le comprime puis le relâche, produit un bruit satisfaisant qui chasse les pensées négatives ? Essayez : « Pschiiiiit ! » — instantanément, votre cerveau oublie la pluie et la nuit qui tombe à 17h. C’est la thérapie par le métal enroulé.

3. Le sport d’automne : le lancer de ressort

Marre des balades en forêt ? Optez pour le lancer de ressort en milieu urbain. Le principe est simple : vous tendez le ressort, vous visez une poubelle (ou un pigeon, si vous êtes vraiment en colère contre l’hiver qui approche), et vous lâchez. Effet garanti : un bruit de « twang » qui résonne dans la rue, et des passants qui vous regardent avec un mélange d’admiration et d’inquiétude. Un excellent moyen de se défouler.

4. La cuisine d’automne revisitée

Les marrons chauds, c’est has been. Place aux ressorts caramélisés ! Faites chauffer un ressort dans du sucre, ajoutez une pincée de cannelle, et hop : une friandise croustillante, riche en fer (et en questions existentielles). « Mais… c’est comestible, ça ? » — « Tout est comestible, si on y croit assez fort », répondrez-vous en croquant votre création.

5. Le ressort, symbole philosophique

L’automne, c’est la saison des métaphores. Et quoi de plus poétique qu’un ressort pour représenter la résilience ? « Après l’été, l’automne nous comprime, mais c’est pour mieux nous propulser vers l’hiver » (dixit un philosophe ivre de cidre chaud). Accrochez un ressort à votre porte : chaque fois que vous passerez, il vous rappellera que la vie est un éternel rebond.

En conclusion : le ressort, c’est la vie

Alors, cet automne, oubliez les clichés sur les feuilles rouges et les balades mélancoliques. Adoptez le ressort. Décorez, lancez, mangez, méditez. Et quand on vous demandera pourquoi, dites simplement : « Parce que l’automne, c’est la saison où tout rebondit. Même nous. »

(PS : En cas d’ingestion accidentelle de ressort, consultez un médecin. Ou un poète.)

Mistral

Cliquer pour agrandir. Source : Whisk

Cliquer pour agrandir. Source : Whisk Histoire des cocus célèbres (1869-1870), par Henri de Kock.

Histoire des cocus célèbres (1869-1870), par Henri de Kock. Grandville (1803-1847), Et la garde qui veille aux Barrières du Louvre.

Grandville (1803-1847), Et la garde qui veille aux Barrières du Louvre.