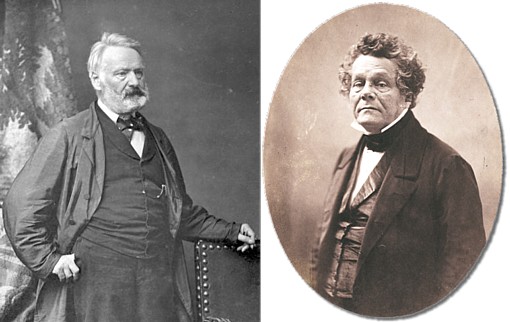

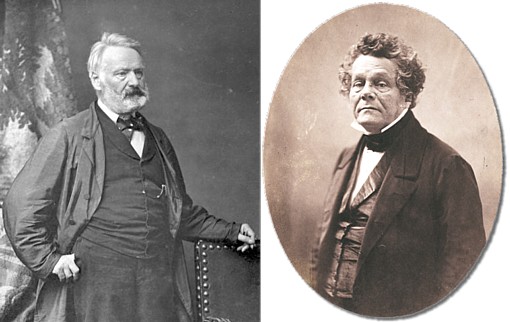

Victor Hugo (à gauche) et Adolphe Crémieux

Le jeune Charles Hugo, fils de Victor, avait publié dans le numéro du 16 mai 1851 du journal l’ÉvénementQu’il avait cofondé avec son frère François-Victor (et sans leur père, contrairement à ce qu’affirme la Wikipedia) en 1848. Y collaboreront entre autres Auguste Vacquerie, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Théodore de Banville et Dumas fils. Le quotidien sera interdit en septembre 1851. un article intitulé « L’exécution de Montcharmont » sur l’abolition de la peine de mort, en réaction à la récente exécution publique et tragiquement bâclée de Claude Montcharmont, accusé d’un double meurtre. Il est poursuivi en justice, en compagnie du gérant du journal, André-Alexandre Erdan.

Voici ce qu’écrit Hugo père au président du tribunal, le 5 juin 1851 :

« Mon fils Charles Hugo est cité à comparaître mardi, 10 juin, devant la cour d’assises, présidée par vous, sous l’inculpation d’attaque du respect dû aux lois, à propos d’un article sur l’exécution de Montcharmont. M. Erdan, gérant de l’Événement, est assigné en même temps que mon fils.

M. Erdan a choisi pour avocat M. Crémieux. Mon fils désire être défendu par moi et je désire le défendre. Aux termes de l’art. 295 du code d’instruction criminelle, j’ai l’honneur de vous en demander l’autorisation. »

La réponse du président est positive, mais laconique et fort surprenante dans sa formulation :

« En réponse à la demande que vous m’avez adressée, je vous préviens que je vous accorde la permission de défendre votre fils. »

Victor Hugo, qui s’était opposé à la peine de mort depuis une vingtaine d’années, rappelle dans sa plaidoirie qu’il y avait « dans ce qu’on pourrait appeler le vieux Code européen, une loi que, depuis plus d’un siècle, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les vrais hommes d’État, veulent effacer du livre vénérable de la législation universelle […] et dont il est temps que la France ne veuille plus ; cette loi devant laquelle la conscience humaine recule avec une anxiété chaque jour plus profonde, c’est la peine de mort ». Mais il s’attaque aussi aux termes de l’inculpation, et s’évertue à démontrer que critiquer une loi n’est pas un manque de respect à son égard. Bien au contraire : le mot respect, plaide-t-il, « permet la critique, il permet le blâme, même sévère, nous en voyons des exemples tous les jours, et même à l’endroit de la Constitution, qui est supérieure aux lois ; ce mot permet l’invocation au pouvoir législatif pour abolir une loi dangereuse ; il permet, enfin, qu’on oppose à la loi un obstacle moral, mais il ne permet pas qu’on lui oppose un obstacle matériel. »

Crémieux, à qui l’on doit l’abolition de la peine de mort pour fait politique alors qu’il était ministre de la justice dans le gouvernement provisoire de 1848, dit dans la sienne (où, soit dit en passant, il ne mentionnera pas une seule fois son client…) : « Attendons, viendra le jour où la peine de mort pour tous les crimes cessera ».

Quant à Charles Hugo, il avait écrit dans son article : « ce ne sera jamais en tuant que vous prouverez qu’il ne faut pas tuer ».

Il aura fallu attendre encore 130 ans pour voir la peine de mort abolie…

Lors du procès, La Presse du 12 juin 1851 relate que « le jury, après dix minutes de délibération, a apporté un verdict d’acquittement en faveur de M. Erdan et un verdict de culpabilité accompagné de circonstances atténuantes à l’égard de M. Charles Hugo » qui lui valut six mois de prison.

On trouvera ci-dessous l’article incriminé suivi de ces deux remarquables plaidoiries. On y rajoute ensuite des extraits d’un article que le Figaro publiera sur cette affaire en 1878, à l’occasion d’une campagne dans la presse pour la suppression de la publicité des exécutions capitales et l’on concluera par un discours de Robert Badinter à l’occasion du trentième anniversaire de la l’abolition de la peine de mort.

« L’exécution de Montcharmont », par Charles Hugo

II y a quatre jours, sur la place publique d’une ville de France, à la face du soleil et de la civilisation, la loi, c’est à dire la force divine et sainte de la société, prenait un malheureux homme qui se débattait et qui hurlait, l’empoignait au cou, aux bras et aux jambes, le tirait par les cheveux, et lui déchirait la peau du corps pour le traîner sur un échafaud. Il y a quatre jours, devant toute une population consternée et profondément émue, pendant une heure entière, la loi s’est colletée avec le crime.

Qu’avait fait cet homme à la société ? Il avait tué. Que faisait la société à cet homme ? Elle le martyrisait.

Partisans de la peine de mort, quel était votre but en conduisant à la guillotine ce misérable assassin ? Apparemment, de montrer à tous la justice humaine dans sa force et dans sa puissance ; de relever dans l’esprit des masses le sentiment du droit, en les faisant assister au châtiment d’un scélérat d’accomplir un acte solennel, imposant, terrible.

Qu’avez-vous fait ? Vous avez fait un acte violent, horrible, regrettable. Au lieu de mettre la foule qui vous regardait du côté de la loi, vous l’avez presque rangée du côté du patient ! Cet homme qui la remplissait d’horreur auparavant, vous l’avez changé en un objet de pitié. Vous vous êtes mis deux, puis quatre, puis nous ne savons combien pour tuer cet homme qui ne voulait pas se laisser tuer. Le premier bourreau avait échoué ; vous en avez fait venir un second. Enfin, au bout d’une demi-journée de travail et d’efforts, vous êtes parvenu à l’expédier, et vous avez essuyé le sang de votre couperet et la sueur de votre front !

Non, vous n’avez pas été imposants ; non, vous n’avez pas été solennels : non, vous n’avez pas été terribles ! Qu’elle soit bien ou mal faite, une exécution n’est jamais un spectacle où la société soit belle à voir ; quelle que soit la main qui le commette, un homicide n’est jamais un enseignement moral ; si intègres et si consciencieux que soient vos tribunaux et vos juges, ce ne sera jamais en tuant que vous prouverez qu’il ne faut pas tuer.

La loi du talion a été condamnée par la civilisation moderne ; la pratiquer encore, c’est rebrousser le progrès, c’est enlever à la société, à la justice et à la magistrature une partie de la considération qu’elles doivent inspirer. Chaque fois que vous accomplissez une exécution publique, vous faites descendre à la loi, dans le respect national, les marches que vous lui faites monter jusqu’à l’échafaud.

Si vous voulez, à toute force, conserver votre barbare peine de mort, agissez comme en Amérique, ne vous montrez pas, cachez-vous ! Ne conviez pas la France entière, la presse entière, tous les regards à vous voir et toutes les âmes à vous juger, quand vous exécutez de ces choses-là, lorsque vos bourreaux ne savent pas même leur besogne, et lorsque vos guillotines sont aussi mal faites que vos lois !

Quant à nous, nous nous sentons profondément attristés, effrayés même pour tous ces intérêts si chers et si sacrés sur lesquels repose la tranquillité publique nous protestons, et nous protesterons toujours devant ces spectacles d’un autre siècle, où la société, oubliant l’Évangile, traîne un malheureux être humain à un horrible supplice, et lui montre, en l’y conduisant, une image du Christ qu’elle ne regarde pas.

Plaidoirie de Victor Hugo

Messieurs les jurés, aux premières paroles que M. l’avocat général a prononcées, j’ai cru un moment qu’il allait abandonner l’accusation. Cette illusion n’a pas longtemps duré. Après avoir fait de vains efforts pour circonscrire et amoindrir le débat, le ministère public a été entraîné, par la nature même du sujet, à des développements qui ont rouvert tous les aspects de la question, et, malgré lui, la question a repris toute sa grandeur. Je ne m’en plains pas.

J’aborde immédiatement l’accusation ; mais, auparavant, commençons par bien nous entendre sur un mot. Les bonnes définitions font les bonnes discussions. Ce mot : Respect dû aux lois, qui sert de base à l’accusation, quelle portée a-t-il ? que signifie-t-il ? quel est son vrai sens ? Evidemment, et le ministère public lui-même me paraît résigné à ne point soutenir le contraire, ce mot ne peut signifier suppression, sous prétexte de respect, de la critique des lois. Ce mot signifie tout simplement respect de l’exécution des lois. Pas autre chose. Il permet la critique, il permet le blâme, même sévère, nous en voyons des exemples tous les jours, et même à l’endroit de la Constitution, qui est supérieure aux lois ; ce mot permet l’invocation au pouvoir législatif pour abolir une loi dangereuse ; il permet, enfin, qu’on oppose à la loi un obstacle moral, mais il ne permet pas qu’on lui oppose un obstacle matériel. Laissez exécuter une loi, même mauvaise, même injuste, même barbare, dénoncez-la à l’opinion, dénoncez-la au législateur, mais laissez-la exécuter ; dites qu’elle est mauvaise, dites qu’elle est injuste, dites qu’elle est barbare, mais laissez-la exécuter. La critique, oui ; la révolte, non. Voilà le vrai sens, le sens unique de ce mot : Respect des lois.

Autrement, messieurs, pesez ceci : Dans cette grave opération de l’élaboration des lois, opération qui comprend deux fonctions : la fonction de la presse, qui critique, qui conseille, qui éclaire, et la fonction du législateur, qui décide ; — dans cette grave opération, dis-je, la première fonction, la critique, serait paralysée, et par contre-coup la seconde. Les lois ne seraient jamais critiquées, et, par conséquent, il n’y aurait pas de raison pour qu’elles fussent jamais améliorées, jamais réformées. L’Assemblée nationale législative serait parfaitement inutile. Il n’y aurait plus qu’à la fermer. Ce n’est pas là ce qu’on veut, je suppose. (On rit.)

Ce point éclairci, toute équivoque dissipée sur le vrai sens du mot : Respect dû aux lois, j’entre dans le vif de la question.

Messieurs les jurés, il y a, dans ce qu’on pourrait appeler le vieux Code européen, une loi que, depuis plus d’un siècle, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les vrais hommes d’État, veulent effacer du livre vénérable de la législation universelle ; une loi que Beccaria a déclarée impie et que Francklin a déclarée abominable, sans qu’on ait fait de procès à Beccaria ni à Francklin ; une loi qui, pesant particulièrement sur cette portion du peuple qu’accablent encore l’ignorance et la misère, est odieuse à la démocratie, mais qui n’est pas moins repoussée par les conservateurs intelligents ; une loi dont le roi Louis-Philippe, que je ne nommerai jamais qu’avec le respect dû à la vieillesse, au malheur et à un tombeau dans l’exil, une loi dont le roi Louis-Philippe disait : Je l’ai détestée toute ma vie ; une loi contre laquelle M. de Broglie a écrit, contre laquelle. M. Guizot a écrit ; une loi dont la Chambre des députés réclamait par acclamation l’abrogation, il y a vingt ans, au mois d’octobre 1830, et qu’à la même époque le parlement demi-sauvage d’Otahiti rayait de ses codes ; une loi que l’Assemblée de Francfort abolissait il y a trois ans, et que l’Assemblée constituante de la République romaine, il y a deux ans, presqu’à pareil jour, a déclarée abrogée à jamais, sur la proposition du député Charles Bonaparte ; une loi que notre Constituante de 1848 n’a maintenue qu’avec la plus douloureuse indécision et la plus poignante répugnance ; une loi qui, à l’heure où je parle, est placée sous le coup de deux propositions d’abolition, déposées sur la tribune législative ; une loi enfin dont la Toscane ne veut plus, dont la Russie ne veut plus, et dont il est temps que la France ne veuille plus ; cette loi devant laquelle la conscience humaine recule avec une anxiété chaque jour plus profonde, c’est la peine de mort.

Eh bien ! messieurs, c’est cette loi qui fait aujourd’hui ce procès ; c’est elle qui est notre adversaire. J’en suis fâché pour M. l’avocat général, mais je l’aperçois derrière lui ! (Long mouvement.)

Je l’avouerai, depuis une vingtaine d’années, je croyais, et, moi qui parle, j’en avais fait la remarque dans des pages que je pourrais vous lire, je croyais, mon Dieu ! avec M. Léon Faucher, qui, en 1836, écrivait dans un recueil, la Revue de Paris, ceci : je cite :

« L’échafaud n’apparaît plus sur nos places publiques qu’à de rares intervalles, et comme un spectacle que la justice a honte de donner. » (Mouvement).

Je croyais, dis-je, que la guillotine, puisqu’il faut l’appeler par son nom, commençait à se rendre justice à elle-même, qu’elle se sentait réprouvée et qu’elle en prenait son parti. Elle avait renoncé à la place de Grève, au plein soleil, à la foule, elle ne se faisait plus crier dans les rues, elle ne se faisait plus annoncer comme un spectacle. Elle s’était mise à faire ses exemples le plus obscurément possible, au petit jour, barrière Saint-Jacques, dans un lieu désert, devant personne. Il me semblait qu’elle commençait à se cacher, et je l’avais félicitée de cette pudeur. (Nouveau mouvement.)

Eh bien ! messieurs, je me trompais ; M. Léon Faucher se trompait. (On rit.) Elle est revenue de cette fausse honte. La guillotine sent qu’elle est une institution sociale, comme on parle aujourd’hui. Et qui sait ? peut-être même rêve-t-elle, elle aussi, sa restauration. (On rit.)

La barrière Saint-Jacques, c’est la déchéance. Peut-être allons-nous la voir un de ces jours reparaître place de Grève, en plein midi, en pleine foule, avec son cortège de bourreaux, de gendarmes et de crieurs public, sous les fenêtres mêmes de l’Hôtel de Ville, du haut desquelles on a eu un jour, le 24 Février1848, jour de l’abdication de Louis-Philippe et proclamation par Lamartine, à l’Hôtel de Ville, du gouvernement provisoire de 1848 dont Crémieux faisait partie., l’insolence de la flétrir et de la mutiler !

En attendant, elle se redresse. Elle sent que la société ébranlée a besoin, pour se raffermir, comme on dit encore, de revenir à toutes les anciennes traditions, et elle est une ancienne tradition. Elle proteste contre ces déclamateurs démagogues qui s’appellent Beccaria, Vico, Filangieri, Montesquieu, Turgot, Francklin ; qui s’appellent Louis-Philippe, qui s’appellent Broglie et Guizot (on rit), et qui osent croire et dire qu’une machine à couper des tête est de trop dans une société qui a pour livre l’Évangile ! (Sensation.)

Elle s’indigne contre ces utopistes anarchiques. (On rit.) Et, le lendemain de ses journées les plus funèbres et les plus sanglantes, elle veut qu’on l’admire ! Elle exige qu’on lui rende des respects ! ou, sinon, elle se déclare, insultée, elle se porte partie civile, et elle réclame des dommages-intérêts ! (Hilarité générale et prolongée.) Elle a eu du sang, ce n’est pas assez, elle n’est pas contente, elle veut encore de l’amende et de la prison !

Messieurs les jurés, le jour où l’on a apporté chez moi pour mon fils ce papier timbré, cette assignation pour cet inqualifiable procès, — nous voyons des choses bien étranges dans ce temps-ci, et l’on devrait y être accoutumé, — eh bien, vous l’avouerai-je, j’ai été frappé de stupeur, je me suis dit :

Quoi ! Est-ce donc là que nous en sommes ?

Quoi ! a force d’empiétements sur le bon sens, sur la raison, sur la liberté de pensée, sur le droit naturel, nous en serions là, qu’on viendrait nous demander, non pas seulement le respect matériel, celui-là n’est pas contesté, nous le devons, nous l’accordons, mais le respect moral, pour ces pénalités qui ouvrent des abîmes dans les consciences, qui font pâlir quiconque pense, que la religion abhorre, abhorret a sanguineEcclesia abhoret a sanguine, le sang a toujours effrayé l’Église. –– Étienne Pasquier (1529-1615). ; pour ces pénalités qui osent être irréparables, sachant qu’elles peuvent être aveugles ; pour ces pénalités qui trempent leur doigt dans le sang humain, pour écrire ce commandement : Tu ne tueras pas ! pour ces pénalités impies qui font douter de l’humanité quand elles frappent le coupable, et qui font douter de Dieu quand elles frappent l’innocent ! Non ! non ! non ! nous n’en sommes pas là ! non ! (Vive et universelle sensation.)

Car, et puisque j’y suis amené il faut bien vous le dire, messieurs les jurés, et vous allez comprendre combien devait être profonde mon émotion, le vrai coupable dans cette affaire, s’il y a un coupable, ce n’est pas mon fils, c’est moi. (Mouvement prolongé.)

Le vrai coupable, j’y insiste, c’est moi, moi qui, depuis vingt-cinq ans, ai combattu sous toutes les formes les pénalités irréparables ! Moi qui, depuis vingt-cinq ans, ai défendu en toute occasion l’inviolabilité de la vie humaine !

Ce crime, défendre l’inviolabilité de la vie humaine, je l’ai commis bien avant mon fils, bien plus que mon fils. Je me dénonce, monsieur l’avocat général ! Je l’ai commis avec toutes les circonstances aggravantes, avec préméditation, avec ténacité, avec récidive ! (Nouveau mouvement.)

Oui, je le déclare, ce reste des pénalités sauvages, cette vieille et inintelligente loi du talion, cette loi du sang pour le sang, je l’ai combattue toute ma vie, — toute ma vie, messieurs les jurés ! — et tant qu’il me restera un souffle dans la poitrine, je la combattrai, de tous mes efforts comme écrivain, de tous mes actes et de tous mes votes comme législateur, je le déclare (M. Victor Hugo étend le bras et montre le Christ qui est au fond de la salle, au-dessus du tribunal) devant cette victime de la peine de mort qui est là, qui nous regarde et qui nous entend ! Je le jure devant ce gibet, où, il y a deux mille ans, pour l’éternel enseignement des générations, la loi humaine a cloué la loi divine ! (Profonde et inexprimable émotion.)

Ce que mon fils a écrit, il l’a écrit, je le répète, parce que je le lui ai inspiré dès l’enfance, parce qu’en même temps qu’il est mon fils selon le sang, il est mon fils selon l’esprit, parce qu’il veut continuer la tradition de son père. Continuer la tradition de son père ! Voilà un étrange délit, et pour lequel j’admire qu’on soit poursuivi ! Il était réservé aux défenseurs exclusifs de la famille de nous faire voir cette nouveauté ! (On rit.)

Messieurs, j’avoue que l’accusation en présence de laquelle nous sommes me confond.

Comment ! une loi serait funeste, elle donnerait à la foule des spectacles immoraux, dangereux, dégradants, féroces ; elle, tendrait à rendre le peuple cruel, à de certains jours elle aurait des effets horribles, et les effets horribles que produirait cette loi, il serait interdit de les signaler ! Et cela s’appellerait lui manquer de respect ! Et l’on en serait comptable devant la justice ! El il y aurait tant d’amende et tant de prison ! Mais alors, c’est bien ! Fermons la Chambre, fermons les écoles, il n’y a plus de progrès possible, appelons-nous le Mogol ou le Thibet, nous ne sommes plus une nation civilisée ! Oui, ce sera plus tôt fait, dites-nous que nous sommes en Asie, qu’il y a eu autrefois un pays qu’on appelait la France, mais que ce pays-là n’existe plus, et que vous l’avez remplacé par quelque chose qui n’est plus la monarchie, j’en conviens, mais qui n’est certes pas la République ! (Nouveaux rires.)

Mais voyons, appliquons aux faits, rapprochons des réalités la phraséologie de l’accusation.

Messieurs les jurés, en Espagne, l’inquisition a été la loi. Eh bien ! il faut bien le dire, on a manqué de respect à l’inquisition. En France, la torture a été la loi. Eh bien ! il faut bien vous le dire encore, on a manqué de respect à la torture. Le poing coupé a été la loi ; on a manqué… — j’ai manqué de respect au couperet ! Le fer rouge a été la loi, on a manqué de respect au fer rouge. La guillotine est la loi. Eh bien ! c’est vrai, j’en conviens, on manque, de. respect à la guillotine. (Mouvement.)

Savez-vous pourquoi, monsieur l’avocat général ? Je vais vous le dire. C’est parce qu’on veut jeter la guillotine dans ce gouffre d’exécration où sont déjà tombés, aux applaudissements du genre humain, le fer rouge, le poing coupé, la torture et l’inquisition ! C’est parce qu’on veut faire disparaître de l’auguste et lumineux sanctuaire de la justice, cette figure sinistre qui suffit pour le remplir d’horreur et d’ombre : le bourreau ! (Profonde sensation.)

Ah ! et parce que nous voulons cela, nous ébranlons la société ! Ah ! oui, c’est vrai ! nous sommes des hommes très dangereux, nous voulons supprimer la guillotine ! C’est monstrueux !

Messieurs les jurés, vous êtes les citoyens souverains d’une nation libre, et, sans dénaturer ce débat, ou peut, on doit vous parler comme à des hommes politiques. Eh bien ! songez-y, et, puisque nous traversons des temps de révolutions, tirez les conséquences de ce que je vais vous dire. Si Louis XVI eût aboli la peine de mort, comme il avait aboli la torture, sa tête ne serait pas tombée. 93 eût été désarmé du couperet, il y aurait une page sanglante, de moins dans l’histoire : la date funèbre du 21 janvier n’existerait pas. Qui donc, en présence de la conscience publique, à la face de la France, à la face du monde civilisé, qui donc eût osé relever l’échafaud pour le roi, pour l’homme dont on aurait pu dire ; C’est lui qui l’a renversé ! (Mouvement prolongé.)

On accuse le rédacteur de l’Événement d’avoir manqué de respect aux lois ! d’avoir manqué de respect à la peine de mort ! Messieurs, élevons-nous un peu plus haut qu’un texte controversable, élevons-nous jusqu’à ce qui fait le fond même de toute législation, jusqu’au for intérieur de l’homme. Quand Servan, — qui était avocat général cependant, — quand Servan imprimait aux lois criminelles de son temps cette flétrissure mémorable :

« Nos lois pénales ouvrent toutes les issues à l’accusation, et les ferment presque toutes à l’accusé. »

Quand Voltaire qualifiait ainsi les juges de Calas : Ah ! ne me parlez pas de ces juges, moitié singes et moitié tigres ! (On rit.)

Quand Chateaubriand, dans le Conservateur, appelait la loi du double vote loi sotte et coupable ; quand Royer-Collard, en pleine Chambre des députés, à propos de je ne sais plus quelle loi de censure, jetait ce cri célèbre : Si vous faites cette loi, je jure de lui désobéir ; — quand ces législateurs, quand ces magistrats, quand ces philosophes, quand ces grands esprits, quand ces hommes, les uns illustres, les autres vénérables, parlaient ainsi, que faisaient-ils ? Manquaient-ils de respect à la loi, à la loi locale et momentanée ? c’est possible, M. l’avocat général le dit, je l’ignore ; mais ce que je sais, c’est qu’ils étaient les religieux échos de la loi des lois, de la conscience universelle ! Offensaient-ils la justice, la justice de leur temps, la justice transitoire et faillible ? je n’en sais rien ; mais ce que je sais, c’est qu’ils proclamaient la justice éternelle. (Mouvement général d’adhésion.)

Il est vrai qu’aujourd’hui on nous a fait la grâce de nous le dire au sein même de l’Assemblée nationale, on traduirait en justice l’athée Voltaire, l’immoral Molière, l’obscène la Fontaine, le démagogue Jean-Jacques Rousseau ! Voilà ce qu’on pense, voilà ce qu’on avoue, voilà où on en est ! Vous apprécierez, messieurs les jurés !

Messieurs les jurés, ce droit de critiquer la loi, de la critiquer sévèrement, et en particulier et surtout la loi pénale, qui peut si facilement empreindre les mœurs de barbarie, ce droit de critiquer, qui est placé à côté du devoir d’améliorer, comme le flambeau à côté de l’ouvrage à faire, ce droit de l’écrivain, non moins sacré que le droit du législateur, ce droit nécessaire, ce droit imprescriptible, vous le reconnaîtrez par votre verdict, vous acquitterez les accusés.

Mais le ministère public, c’est là son second argument, prétend que la critique de l’Événement a été trop loin, a été trop vive. Ah ! vraiment, messieurs les jurés, le fait qui a amené ce prétendu délit qu’on a le courage de reprocher au rédacteur de l’Événement, ce fait effroyable, approchez-vous-en, regardez-le de près.

Quoi ! un homme, un condamné, un misérable homme, est traîné un matin sur une de nos places publiques ; là, il trouve l’échafaud. Il se révolte, il se débat, il refuse de mourir : il est tout jeune encore, il a vingt-neuf ans à peine… — Mon Dieu ! je sais bien qu’on va me dire : « C’est un assassin ! » Mais écoutez ! … Deux exécuteurs le saisissent, il a les mains liées, les pieds liés ; il repousse les deux exécuteurs. Une lutte affreuse s’engage. Le condamné embarrasse ses pieds garrottés dans l’échelle patibulaire, il se sert de l’échafaud contre l’échafaud. La lutte se prolonge, l’horreur parcourt la foule. Les exécuteurs, la sueur et la honte au front, pâles, haletants, terrifiés, désespérés, — désespérés de je ne sais quel horrible désespoir, — courbés sous cette réprobation publique qui devrait se borner à condamner la peine de mort, et qui a tort d’écraser l’instrument passif, le bourreau, — (mouvement.) — les exécuteurs font des efforts sauvages. Il faut que force reste à la loi, c’est la maxime. L’homme se cramponne à l’échafaud et demande grâce ; ses vêtements sont arrachés, ses épaules nues sont en sang : il résiste toujours. Enfin, après trois quarts d’heure, — trois quarts d’heure ! — (Mouvement. M. l’avocat général fait un signe de dénégation. M. Victor Hugo reprend :) — On nous chicane sur les minutes : trente-cinq minutes si vous voulez ! — de cet effort monstrueux, de ce spectacle sans nom, de cette agonie, — agonie pour tout le monde, entendez-vous bien ! — agonie pour le peuple qui est là autant que pour le condamné, — après ce siècle d’angoisse, messieurs les jurés, on ramène le misérable à la prison. Le peuple respire ; le peuple, qui a des préjugés de vieille humanité, et qui est clément parce qu’il se sent souverain, le peuple croit l’homme épargné. Point. La guillotine est vaincue, mais elle reste debout ; elle reste debout tout le jour, au milieu d’une population consternée. Et, le soir, on prend un renfort de bourreaux, on garrotte l’homme de telle sorte qu’il ne soit plus qu’une chose inerte, et, à la nuit tombante, on le rapporte sur la place publique, pleurant, hurlant, hagard, tout ensanglanté, demandant la vie, appelant Dieu, appelant son père et sa mère, car, devant la mort, cet homme était redevenu un enfant ; (Sensation.) On le hisse sur l’échafaud, et sa tête tombe !— Et alors un frémissement sort de toutes les consciences ; jamais le meurtre, légal n’avait apparu avec plus de cynisme et d’abomination ; chacun se sent, pour ainsi dire, solidaire de cette chose lugubre qui vient de s’accomplir ; chacun sent au fond de soi ce qu’on éprouverait si l’on voyait en pleine France, en plein soleil, la civilisation insultée par la barbarie. C’est dans ce moment-là qu’un cri échappe à la poitrine d’un jeune homme, à ses entrailles, à son cœur, à son âme, un cri de pitié, un cri d’angoisse, un cri d’horreur, un cri d’humanité ; et ce cri, vous le puniriez ! Et en présence des épouvantables faits que je viens de remettre sous vos yeux, vous diriez à la guillotine ; Tu as raison ! Et vous diriez à la pitié, à la sainte pitié : Tu as tort !

Cela n’est pas possible, messieurs les jurés. (Profonde et universelle émotion.)

Tenez, monsieur l’avocat général, je vous le dis sans amertume, vous ne défendez pas une bonne cause. Vous avez beau faire, vous engagez une lutte inégale avec l’esprit de civilisation, avec les mœurs adoucies, avec le progrès. Vous avez contre vous l’intime résistance du cœur de l’homme ; vous avez contre vous tous les principes à l’ombre desquels, depuis soixante ans, la France marche et fait marcher le monde : l’inviolabilité de la vie humaine, la fraternité pour les classes ignorantes, le dogme de l’amélioration, qui remplace le dogme de la vengeance ! Vous avez contre vous tout ce qui éclaire la raison, tout ce qui vibre dans les âmes, la philosophie comme la religion, d’un côté, Voltaire, de l’autre, Jésus-Christ ! Vous avez beau faire, cet effroyable service que l’échafaud a la prétention de rendre à la société, la société, au fond, en a horreur et n’en veut pas ! Vous avez beau faire, les partisans de la peine de mort ont beau faire, et vous voyez que nous ne confondons pas la société avec eux, les partisans de la peine de mort ont beau faire, ils n’innocenteront pas la vieille pénalité du talion ! ils ne laveront pas ces textes hideux sur lesquels ruisselle depuis tant de siècles le sang des têtes coupées ! (Mouvement prolongé.) Messieurs, j’ai fini.

Mon fils, tu reçois aujourd’hui un grand honneur, tu as été jugé digne de combattre, de souffrir peut-être, pour la sainte cause de la vérité. À dater d’aujourd’hui, tu entres dans la véritable vie virile de notre temps, c’est-à-dire dans la lutte pour le juste et pour le vrai. Sois fier, toi qui n’es qu’un simple soldat de l’idée humaine et démocratique, tu es assis sur ce banc où s’est assis Béranger, où s’est assis Lamennais ! (Sensation.)

Sois inébranlable dans tes convictions, et, que ce soit là ma dernière parole, si tu avais besoin d’une pensée pour t’affermir dans ta foi au progrès, dans ta croyance à l’avenir, dans ta religion pour l’humanité, dans ton exécration de l’échafaud, dans ton horreur des peines irrévocables et irréparables, songe que tu es assis sur ce banc où s’est assis Lesurques !

(Une émotion indicible succède à ce discours. Au moment où M. Victor Hugo se rassied, toutes les mains se tendent vers lui du banc des avocats placés derrière son banc pour serrer la sienne et le féliciter. L’audience est de fait suspendue quelques minutes.)

Plaidoirie d’Adolphe Crémieux

Messieurs les jurés, quand M. l’avocat général a pris la parole pour la première fois, il a commencé par déclarer que la question de la peine de mort n’avait rien à faire dans ce débat ; qu’il allait le restreindre à une simple affaire de délit de presse.

Puis, oubliant cette pensée, il a parlé longuement, éloquemment, de la peine de mort ; c’était sa thèse, il n’en avait pas d’autre, car, arrivé à la prévention, à l’article, il ne l’a pas discuté vingt minutes. (Rires.)

La peine de mort, c’est le premier plan de ce débat. À cette grande question, tous les honneurs de l’audience. À elle, les grandes et belles paroles de mon ami Victor Hugo, à elle la vivacité, l’ardeur de ce style généreux, énergique, dont vous poursuivez l’auteur. S’il s’agissait, en effet, d’une question ordinaire, je comprendrais la prévention. Mais à qui réclame l’abolition de la peine de mort, toute vivacité dans l’expression, toute vigueur dans le style, toute exaltation même dans le raisonnement : soyez ardents pour être écoutés, si vous voulez que du sanctuaire de la justice, c’est-à-dire de la loi qui règne seule ici, soit abolie cette peine terrible, inexorable : la peine de mort.

Ce n’est pas, messieurs, que ce grand débat, qui dure depuis bientôt un siècle, n’ait été porté à une grande hauteur dans la Constituante. Chacun a noblement défendu ce qu’il croyait utile et bon pour la société. La peine de mort a été maintenue ; on a cru que c’était assez pour un jour d’avoir aboli la mort en politique. Attendons, viendra le jour où la peine de mort pour tous les crimes cessera. Ce que les mœurs réclament, ce qui est une pensée généreuse, ne peut pas perdre sa cause dans cette France, si avide de tout ce qui est généreux et bon.

Mais, pour hâter cette abolition complète, que chacun se serve de ses meilleures armes : que celui qui attaque la loi ne craigne pas de montrer à nu tout ce qu’elle renferme de terrible, de désastreux pour l’humanité, pour la religion. L’ai-je bien entendu, messieurs ? c’est sous la protection de Dieu même qu’on vient de mettre la peine de mort ? C’est Dieu qui l’a ordonnée ! Dieu, dites-vous ? Dans quel lieu ? Dans quel temps ? Dans quel livre ? Je vous dis que Dieu ne l’a jamais ordonnée cette peine horrible, jamais ; au contraire. Dieu a dit : Tu ne tueras point, et vous osez lui faire dire : Tu tueras. Mais où donc avez-vous lu cet impitoyable blasphème ? Est-ce dans la Bible ? Elle vous dément avec éclat. Dieu a parlé deux fois lui-même de cette peine de mort : l’une, c’est quand il a donné la loi, son immortel Décalogue : il a dit, il a écrit de sa main : Tu ne tueras pas. Cette grande parole, lui-même l’avait proclamée, accomplie comme juge, comme juge, entendez-vous ? Il n’a jugé qu’une fois ; il a jugé un criminel, un meurtrier ; il a dit : Tu ne mourras pas. (Mouvement dans l’auditoire.)

Oui, Dieu condamne ceux qui l’accusent d’avoir voulu la peine de mort. Abel, le vertueux Abel, venait d’expirer ; Caïn, le féroce Caïn, avait le premier donné à la mort sa première proie, le frère avait tué son frère. Quel crime ! quel coupable ! Quand tout à coup le tonnerre retentit au fond du cœur de Caïn, Dieu s’approche, et le remords déchire le coupable. Ton frère est mort, dit le juge suprême, tu l’as tué, tu ne mourras pas, tu continueras de vivre avec tes remords. (Le mouvement de l’auditoire interrompt l’avocat.)

Ne montez pas jusqu’à Dieu pour soutenir l’échafaud qui s’écroule. Jamais Dieu n’ordonna la mort du pécheur, même quand on l’appelait le Dieu jaloux, le Dieu vengeur, le Dieu des batailles. Que me citez-vous les pères de l’Église ? Vous les citez à tort. Ah ! sans doute, quand on disait que les rois étaient rois de droit divin, on ajoutait que Dieu leur avait remis le glaive des vengeances ; mais toutes ces doctrines ont deux mille ans ; elles ne sont pas de notre siècle.

Aujourd’hui, c’est la raison seule qui raisonne ; aujourd’hui, tout pouvoir humain vient du peuple, et les rois, s’ils veulent rester rois, doivent être miséricordieux et cléments. Ils doivent imiter Dieu, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, notre Dieu, le vrai Dieu ; si vous représentez Dieu qui se venge, vous le faites à l’image de l’homme ; si vous dites à l’homme : Ne donne pas la mort à ton semblable, vous faites l’homme à l’image de Dieu. (Longue agitation.)

Laissez-moi, maintenant, répondre à M. l’avocat général. Victor Hugo vous a dit une vérité saisissante. Si Louis XVI, qui abolit la torture, avait aboli l’échafaud, l’échafaud ne se serait pas relevé contre celui qui l’aurait fait abattre.

Vous en êtes convenu, monsieur l’avocat général, mais vous avez répliqué par une réponse que je voudrais n’avoir pas entendue. L’échafaud politique est abattu : on recommencerait les journées de septembre. Qui les recommencerait ? Notre peuple de 1848 ? Détestable anachronisme, qui me révolte, moi surtout qui peux rendre de ce peuple un si grand témoignage. Notre peuple égorger des prisonniers ! Il ouvre, les cachots à tous les prisonniers politiques. Notre peuple tuer des hommes désarmés !… Oh ! mon Dieu !

Savez-vous ce qu’il a fait ce peuple, pendant trois mois qu’il a été maître absolu, dominateur souverain ? Ce qu’il a fait ! le gouvernement provisoire, qui vous remercie, monsieur l’avocat général, des bonnes paroles que vous avez eu pour lui, le gouvernement provisoire abolit l’échafaud politique, le peuple vint lui demander l’abolition de la guillotine. Demandez, au Champ de Mars qui reçut les cendres de l’échafaud incendié par le peuple ! (Mouvement.)

Attendez : vous aviez en 1848 une loi détestable ; elle flétrissait, par l’exposition publique, tout homme condamné à la réclusion et à des peines plus graves ; plus de repentir possible pour ce malheureux, que la main du bourreau avait touché.

Nous avons aboli cette peine dégradante.

Le peuple a fait mieux que nous : nous avions oublié les contumaces, dont le bourreau plantait les noms sur l’infâme poteau ; un jour, le peuple alla couvrir de fleurs un échafaud sur lequel le bourreau plaçait le nom des condamnés contumaces. Un mois plus tard, la loi rendait hommage à la pensée du peuple. (Nouveau mouvement.)

Voilà notre peuple, si bon, que, dès qu’un criminel est condamné, la pitié le saisit. Ne torturez pas cet homme, voyez-vous, le peuple ne le veut pas. Et voilà pourquoi, lorsque nos lois avaient la torture, les écrivains, qui devinaient les mœurs du peuple, en réclamaient l’abolition.

Messieurs, venons à l’article, et laissez-moi vous dire quelques mots en jurisconsulte. Je laisse à Victor Hugo cette belle éloquence, qui est sa nature ; avocat, je vais défendre mon client.

Le délit qu’on lui reproche, c’est l’attaque contre le respect dû aux lois. Qu’est-ce que ce délit ? Le ministère public n’est jamais parvenu à le définir. Ce n’est pas la provocation à la désobéissance aux lois ; la loi de 1819 punit ce délit, que tout le monde comprend. Ce n’est pas le manque de respect à la loi. On convient que, pourvu que j’obéisse à la loi, je ne suis pas tenu de la respecter.

Ce délit, la législation indigne, déplorable, qu’on appela les lois de septembre, lui avait donné le jour ; cette législation fatale, réprouvée, le gouvernement provisoire l’abolit. Mais le délit d’attaque contre le respect dû aux lois est revenu depuis. Comment le définissez-vous ? c’est la loi dont il est défendu…

Je ne peux pas trouver une phrase. Voici pourtant la pensée du ministère public, même ses paroles : C’est la loi dont il est défendu d’attaquer le respect que les autres ont pour elle. (Rire général.)

Le style de l’article, quelques-unes de ses expressions, voilà ce qu’on poursuit. On a voulu prouver qu’on peut attaquer la loi, et cependant la respecter. Mais comment voulez-vous que je la fasse abolir si je l’entoure de respect ? Je veux qu’on l’abolisse, parce que je la trouve mauvaise, immorale, il faut bien que je le dise.

On me cite Lamartine qui, dans son beau langage, enveloppe de toutes sortes de précautions oratoires l’attaque contre la peine de mort ; Lamartine, c’est le modèle à suivre. Permettez : il est plein d’égards en commençant, ses paroles sont toutes de douceur et de bienveillance, c’est son exorde ; mais croyez-vous qu’il ne dira pas tout ? Beccaria trouvait impie la loi qui prononçait la mort, Lamartine dit bien plus ; écoutez-le :

« La société peut-elle légitimement rester homicide ? La nation, la raison, la science, répondent unanimement : Non. Les plus incrédules hésitent. Or, le jour où le législateur doute d’un droit si terrible, le jour où, en contemplant l’échafaud ensanglanté, il recule avec horreur et se demande si, pour punir un crime, il n’en a pas commis un lui-même, de ce jour la peine de mort ne lui appartient plus.

Ce doute, s’il n’est pas encore un crime, est bien, près d’être un remords.

Et d’abord, nous demandons si ce qui est atroce est jamais nécessaire ? Si ce qui est infâme dans l’acte et dans l’instrument est jamais utile ? Si ce qui est irréparable devant un juge soumis à l’erreur est jamais juste ? Et, enfin, si le meurtre de l’homme par la société est propre à consacrer devant les hommes l’inviolabilité de la vie humaine.

Les lois sanglantes ensanglantent les mœurs. »

Certes, l’article que vous poursuivez est loin de cette vigoureuse énergie. Victor Hugo a cité Voltaire et Montesquieu ; l’avocat général dit : Voltaire et Montesquieu ne s’élevaient contre la peine de mort d’une manière absolue ; ils réclamaient son abolition pour les crimes de magie, de sorcellerie, de sacrilège.

Mais, quand Voltaire et Montesquieu vivaient, quand ils attaquaient la loi de leur temps, ils attaquaient la loi telle qu’elle était ; ils ont bien fait. Nous attaquons, nous, la loi telle qu’elle est, nous faisons mal. Mais si ces grands écrivains et bien d’autres n’avaient pas vivement, énergiquement attaqué la peine de mort appliquée à ces crimes, elle n’aurait pas été abolie. Nous faisons comme eux, puissions-nous obtenir le même succès ! Mais vous, qui nous poursuivez aujourd’hui, comment auriez-vous fait si vous aviez été avocat général du temps de Voltaire ? Vous l’auriez poursuivi. (Mouvement dans l’auditoire.) Oui, vous l’auriez poursuivi : car alors c’était la loi.

Ah ! mon Dieu ! que devient le progrès humain devant ces doctrines ?

Messieurs, M. Victor Hugo vous a dit : Ce n’est pas mon fils qui est coupable, c’est moi ; car mon fils est mon enfant par le sang et par les idées. Eh bien ! je vais plus loin, et je vais vous prouver que le délit matériel a été copié, pour ainsi dire, sur des pages écrites par son père, dont je veux vous donner lecture ; c’est dans la préface du Dernier jour d’un Condamné que je trouve ce que je vais lire, dans une édition de 1839, alors qu’existait la loi qui ordonne de ne pas manquer au respect dû aux lois :

Victor Hugo disait :

« Il faut citer deux ou trois exemples de ce que certaines exécutions ont eu d’épouvantable et d’impie. Il faut donner mal aux nerfs des femmes des procureurs du roi. Une femme, c’est quelquefois une conscience. (Vive sensation.)

Dans le Midi, vers la fin du mois de septembre dernier, nous n’avons pas bien présent à l’esprit le lieu, le jour, ni le nom du condamné, mais nous le retrouverons si l’on conteste le fait, et nous croyons que c’est à Pamiers : vers la fin de septembre donc, on vient trouver un homme dans sa prison, où il jouait tranquillement aux cartes : on lui signifie qu’il faut mourir dans deux heures, ce qui le fait trembler, de tous ses membres, car, depuis six mois qu’on l’oubliait, il ne comptait plus sur la mort ; on le rase, on le tond, on le garrotte, ou le confesse ; puis on le brouette entre quatre gendarmes, et à travers la foule, au lieu de l’exécution. Jusqu’ici rien que de simple. C’est comme cela que cela se fait. »

C’est ce que vous faites toujours ; vous n’avez rien trouvé de mieux.

« Arrivé à l’échafaud, le bourreau le prend au prêtre, l’emporte, le ficelle sur la bascule, l’entourne, je me sers ici du mot d’argot, puis il lâche le couperet.

Le lourd triangle de fer se détache avec peine, tombe en cahotant sur ses rainures, et — voici l’horrible qui commence — entaille l’homme sans le tuer.

L’homme pousse un cri affreux.

Le bourreau déconcerté relève le couperet et le laisse retomber. Le couperet mord le cou du patient une seconde fois, mais ne le tranche pas. Le patient hurle, la foule aussi. Le bourreau rehisse encore le couperet, espérant mieux du troisième coup. Point. Le troisième coup fait jaillir un troisième ruisseau de sang de la nuque du condamné, mais ne fait pas tomber la tête… » (Nouvelle et profonde sensation qui interrompt Me Crémieux.)

Je ne continue pas, messieurs, je vous dirai seulement que ce n’est pas par la guillotine que. ce patient a été tué, ce fut par le valet du bourreau.

L’écrivain continue : « La chose a eu lieu après Juillet, dans un temps de douces mœurs et de progrès, un an après la célèbre lamentation de la Chambre sur la peine de mort. Eh bien ! le fait est passé absolument inaperçu. Les journaux de Paris l’ont publié comme une anecdote. Personne n’a été inquiété. On a su seulement que la guillotine avait été disloquée exprès, par quelqu’un qui voulait nuire à l’exécuteur des hautes œuvres. C’était un valet du bourreau chassé par son maître, qui, pour se venger, lui avait fait cette malice. »

Voilà votre guillotine ; et, quand le jeune Hugo dit que la guillotine est mal faite, vous lui dites qu’il a commis un délit !

Je poursuis :

« À Dijon, il y a trois mois, on a mené au supplice une femme. (Une femme !) Cette fois encore, le couteau du docteur Guillotin a mal fait son service. La tête n’a pas été tout à fait coupée. Alors les valets de l’exécuteur se sont attelés aux pieds de la femme, et, à travers les hurlements de la malheureuse, et à force de tiraillements et de soubresauts, ils lui ont séparé la tête du corps par arrachement.

À Paris, on en revient aux exécutions secrètes. Comme on n’ose plus décapiter en Grève depuis Juillet, comme on a peur, comme on est lâche, voici ce qu’on fait : on a pris dernièrement, à Bicêtre, un homme, un condamné à mort, un nommé Desandrieux, je crois ; on l’a mis dans une espèce de panier traîné sur deux roues, clos de toutes parts, cadenassé et verrouillé ; puis, un gendarme en tête, un gendarme en queue, à petit bruit et sans foule, on a été déposer le paquet à la barrière déserte de Saint-Jacques.

Arrivés là, il était huit heures du matin, à peine jour ; il y avait une guillotine toute fraîche dressée ; pour public, quelque douzaine de petits garçons groupés sur les tas de pierres voisins autour de la machine inattendue ; vite on a tiré l’homme du panier, et, sans lui donner le temps de respirer, furtivement, sournoisement, honteusement, on lui a escamoté sa tête. Cela s’appelle un acte public et solennel de haute justice. Infâme dérision !

Comment donc les gens du roi comprennent-ils le mot civilisation ? Où en sommes-nous ? La justice ravalée aux stratagèmes et aux supercheries ! La loi aux expédients ! Monstrueux !

C’est donc une chose bien redoutable qu’un condamné à mort, pour que la société le prenne en traître de cette façon ?

… Est-ce bien sérieusement que vous croyez faire un exemple quand vous égorgillez misérablement un pauvre homme dans le recoin le plus désert des boulevards extérieurs ? En Grève, en plein jour, passe encore ; mais à la barrière Saint-Jacques ! mais à huit heures du matin ! Qui est-ce qui passe là ? qui est-ce qui va là ? qui est-ce qui sait que vous tuez un homme là ? qui est-ce qui se doute que vous faites un exemple là ?

Ne voyez-vous donc pas que vos exécutions publiques se font en tapinois ? ne voyez-vous donc pas que vous vous cachez ? que vous avez peur et honte de votre œuvre ? que vous balbutiez ridiculement votre discite justiciam moniti« Vous êtes avertis, apprenez la justice… » – Virgile, Énéide VI:620 (épisode du supplice de Phlégias). ? qu’au fond, vous êtes ébranlés, interdits, inquiets, peu certains d’avoir raison, gagnés par le doute général, coupant les têtes par routine et sans trop savoir ce que vous faites ? » (Mouvement universel.)

Ceci a été écrit après la loi, et vous n’avez pas attaqué le père ; et aujourd’hui vous poursuivez le fils !

Cependant, « Honore ton père » est aussi une maxime sainte ; or, quel est le meilleur moyen d’honorer son père que de l’imiter ? et, quand ce père s’appelle Victor Hugo, quel meilleur moyen de l’imiter que de l’imiter dans ses écrits ? M. l’avocat général lui-même en conviendra.

Voici, maintenant, messieurs, comment se termine le passage dont j’ai tenu à vous donner lecture :

« Aux colonies, quand un arrêt de mort lue un esclave, il y a mille francs d’indemnité pour le propriétaire de l’homme. Quoi ! vous dédommagez le maître, et vous n’indemnisez pas la famille ! Ici aussi ne prenez-vous pas un homme à ceux qui le possèdent ? N’est-il pas, à un titre bien autrement sacré que l’esclave vis-à-vis du maître, la propriété de son père, le bien de sa femme, la chose de ses enfants ?

Nous avons déjà convaincu votre loi d’assassinat. La voici convaincue de vol. »

Au nom du ciel, messieurs, notre article est-il comparable à celui-là ? Et vous ne l’avez pas poursuivi, ni en 1839, ni en 1841, ni en 1847, ni en 1849, car les éditions de ce livre sont innombrables ; on en a tiré plus de trois cent mille exemplaires.

Attendez, messieurs, attendez. Louis-Philippe détestait la peine de mort. Il appelle un jour le grand poète aux Tuileries : « Monsieur Victor Hugo, lui dit-il, je vous crée pair de France. Ce titre, le plus élevé dans notre ordre politique, est une récompense à votre génie, mais vous saurez toute ma pensée : ce que je veux surtout récompenser aujourd’hui, c’est votre lutte si belle, si constante, pour l’abolition de la peine de mort. »

Après tant d’écrits, le père recevait du roi la pairie. Après un premier essai, le fils obtiendrait de la République la prison ! (Mouvement prolongé dans l’auditoire.)

Voici notre article ; je vais le commenter à mon tour. Écoutez-moi :

« Il y a quatre jours, sur la place publique d’une ville de France, la loi, c’est-à-dire la force divine et sainte de la société… »

« La force divine et sainte de la société. » voilà comme l’écrivain définit, qualifie la loi. Il n’est pas seulement respectueux ; il la met sur un piédestal.

« … La loi prenait un malheureux homme qui se débattait et qui hurlait, le prenait au cou, aux bras et aux jambes, le tirait par les cheveux et lui déchirait la peau du corps pour le traîner sur l’échafaud ; devant toute une population consternée et profondément émue, pendant une heure entière, la loi s’est colletée avec le crime. »

Ces paroles ont indigné le ministère public ; mais qu’il me permette de le lui dire : Il a un peu oublié sa rhétorique. Les tropes, les figures, sont les ornements du style descriptif ; les matérialiser, c’est oublier les éléments mêmes du discours. Comment ! quand l’écrivain dit que la loi saisit un homme au cou, le déchire, s’est colletée avec le crime, vous ne voyez pas la figure de rhétorique ? Eh ! mon Dieu, tout le monde sait bien que le bourreau a saisi le patient, que le bourreau s’est colleté avec lui ; pourquoi ? Pour donner force à la loi. Derrière le bourreau vous avez la loi, car, si la loi n’ordonnait pas, le bourreau n’exécuterait pas. (Sensation.)

Quant au fait, il est vrai ; même dans le procès-verbal officiel, on le retrouve. Pendant trente-cinq minutes, au lieu d’une heure, la tragédie déplorable a duré ; mais elle a saisi d’horreur tous les témoins désolés.

« Qu’a fait cet homme à la société ? Il avait tué ! Que faisait la société à cet homme ? Elle le martyrisait. »

Les deux termes sont incontestables. L’homme avait tué, il était martyrisé ; mais par qui ? Le ministère public se récrie : Non, ce n’est pas la société qui martyrise. Assurément ; qui vous dit le contraire ? Mais c’est l’individu commissionné par la société pour exécuter cette loi barbare qui frappe de mort une créature humaine. Encore une fois, souffrez le style dans un écrit ; ne matérialisez pas : le style, c’est l’esprit.

« Partisans de la peine de mort, quel était votre but en conduisant à la guillotine ce misérable assassin ? »

Qui le croirait ? cette phrase soulève l’éloquence de mon adversaire. Comment ! l’écrivain appelle cet homme un misérable assassin, et vous n’êtes pas satisfait ? Un misérable assassin ! quelles expressions plus flétrissantes trouvez-vous contre le crime ? Mais ; dit le ministère public, dans ces mots : Partisans de la peine de mort, quel était votre but ? vous vous adressez aux jurés qui ont condamné, aux magistrats qui ont prononcé la peine, aux autorités qui la font exécuter. J’avoue, messieurs, que je me perds dans cette incroyable prétention. Tout à l’heure, quand l’écrivain dit : La loi, la société, vous ne voulez pas voir autre chose que ce qui est écrit : c’est la loi, c’est la société. Vainement je vous rappelle qu’il faut prendre l’écrivain non au pied de la lettre, mais dans les images qui relèvent la discussion ; vous répondez : Il a dit la loi, la société.

Eh bien ! mais que dit-il à présent ? Partisans de la peine de mort, quel est votre but en conduisant ce misérable à l’échafaud ? Est-ce qu’il nomme, ou les jurés, ou les juges, ou l’autorité ? Est-ce qu’il peut même en avoir la pensée ? Qui nous affirme que le jury, en déclarant coupable, n’a pas gémi dans la plus profonde douleur en songeant à l’échafaud qu’il aurait voulu repousser ? Qui nous affirme que le magistrat, en prononçant l’arrêt, n’a pas frémi de tout son corps devant la pensée de l’échafaud que la sentence allait faire dresser malgré lui ? Qui nous affirme que l’autorité exécutive n’est pas consternée de ce sacrifice humain ?

Non ! non ! c’est votre imagination qui se substitue à l’idée de l’écrivain ; c’est vous qui soutenez ce que l’écrivain n’a pas même aperçu. Au reste, que voulez-vous ? La phrase, je la reprends : Partisans de la peine de mort, quel était votre but en conduisant ce misérable à la guillotine ? Je veux argumenter comme tout à l’heure. Qui est-ce qui conduisait ce misérable à la guillotine ? Le bourreau et son aide : les vrais partisans de la peine de mort. Trouvez-vous que je les insulte ? Mais assurément le bourreau et son aide sont partisans de la peine de mort. En doutez-vous ? Tenez, je me rappelle avoir aboli la contrainte par corps. De très braves gens, hommes honnêtes et intelligents, jetèrent les hauts cris ; ils étaient partisans de la contrainte par corps, détestable institution aussi : c’étaient les gardes du commerce de Paris. (Rire général.)

Je reprends. C’est aux partisans de la peine de mort que je m’adresse ; mais ai-je manqué de respect à la loi, à eux-mêmes. Poursuivons : « Vous vouliez montrer à tous la justice humaine dans sa force et dans sa majesté ; relever, dans l’esprit des masses, le sentiment du droit en le faisant assister au châtiment d’un scélérat ; accomplir un acte solennel, imposant, terrible. »

C’est à la fois du beau style dans le raisonnement et un grand but que l’on prête aux partisans de la peine de mort ; c’est de la polémique d’un goût parfait, bien pensée, bien écrite. Et remarquez bien que le condamné est appelé un scélérat. Tout à l’heure c’était un misérable assassin, maintenant c’est un scélérat. L’on prétend que nous prenons le parti du criminel contre la société.

« Au lieu de mettre la foule qui vous regardait du côté de la loi, vous l’avez presque rangée du côté du scélérat. »

Messieurs, c’est une grande modération dans l’expression de la pensée. Un jeune homme de vingt-quatre ans, qui, discutant une question brûlante, au lieu de s’écrier : La foule s’est tournée du côté du patient, se borne à cette phrase : Vous l’avez presque rangée du côté du patient, est un écrivain de bon sens qu’il faut encourager.

« Cet homme, qui remplissait la foule d’horreur, vous l’avez changé en objet de pitié.

Vous vous êtes mis deux, puis quatre, puis nous ne savons combien, pour tuer cet homme qui ne voulait pas se laisser tuer. »

Ah ! messieurs, dans cette phrase terrible se trouve tout ce qu’il y a de désolant dans cette funèbre tragédie. Quelle peine à infliger que celle qui peut donner lieu à de tels spectacles ! Voilà un homme, un criminel ; mais il est condamné à mourir, il va mourir. Dès ce moment l’horreur de son crime s’efface, la pitié s’attache à lui, je ne sais quelle consécration va l’environner : res sacra miser. Cet homme, vous voulez qu’il meure, lui ne veut pas mourir ; vous voulez qu’on le tue, lui ne veut pas qu’on le tue. Le malheureux se défend avec ses larmes, avec son désespoir, il brise les liens qui lui attachent les pieds, il appuie sur les marches de l’échafaud ses deux mains enchaînées, il se place en travers devant cet escalier qu’il ne veut pas franchir. Le bourreau, son aide, le saisissent, lui déchirent ses vêtements ; ses épaules frappent contre la machine de mort, lutte insensée, effroyable ; il se sent, lui, en état de légitime défense, c’est sa vie qu’on veut lui prendre, qu’il protége avec tous ses instincts.

M. le président : Je ne puis pas laisser dire qu’un criminel est en état de légitime défense contre l’arrêt qui le condamne.

M. Crémieux : Je m’étonne, monsieur le président, qu’intelligent comme vous l’êtes, vous donniez celte interprétation aux paroles que je viens de prononcer. C’est du patient que je parle, non de la loi. À ses yeux, votre arrêt ne prouve rien. On veut sa vie, il la défend. Vous pouvez bien le condamner à mourir, vous ne pouvez pas faire qu’il veuille mourir, ni même qu’il croie avoir mérité de mourir. Vous contestez la légitimité de sa défense et vous avez raison, lui soutient cette légitimité du combat dont sa vie est l’enjeu. Et quand vous l’aurez vaincu enfin, que ferez-vous de plus contre lui ? Prononcerez-vous un second arrêt de mort contre son cadavre ?

M. le président : La légitime défense est celle que la loi reconnaît, il ne peut y en avoir d’autre.

M. Crémieux : J’entends votre observation, qui est vraie, mais je persiste dans mes paroles, qui sont incontestables. Le jury décidera, l’auditoire dira si je me trompe. Je ne les retire pas.

Oui, le malheureux lutte, puis il pleure, il gémit. Il implore son père, sa mère, non pas le père, la mère qui lui ont donné le jour, mais le Père qui est dans le ciel et dont la protection a seule pu le sauver, mais la mère de votre Dieu, cette Vierge céleste dont vous avez si pieusement fait la protectrice de tous les infortunés, surtout à l’heure de la mort. (Mouvement général dans l’auditoire.) Hélas ! rien ne peut contre la loi ; le combat cesse, les sanglots s’éteignent, l’homme est dompté par deux bourreaux, par trois, par un plus grand nombre. La tragédie vient de finir.

Magistrats, vous étiez émus tout à l’heure en lisant le procès-verbal décoloré qui a retracé la scène de mort, voulez-vous que le jeune écrivain dont l’âme est indignée à la lecture des récits qui lui arrivent de toutes parts ne jette pas sur le papier des paroles brûlantes ? Jeune, bouillant, plein de sève, illuminé de quelque rayon du génie paternel, son âme déborde : melius est in juvene aliquid detrahendum quam addendum. Le poursuivre, vouloir qu’il expie sa générosité par la prison, ce n’est pas de notre temps.

Toujours même justesse dans l’expression : c’était un monstre, il excitait l’horreur ; mais ces affreuses tortures ont soulevé la pitié. La pitié, entendez-vous, rien de plus : la pitié.

Mais voici une phrase irrémissible :

« Pratiquer la loi du talion, c’est rebrousser le progrès, c’est enlever à la société, à la justice et à la magistrature, une partie de la considération qu’elles doivent inspirer. Chaque fois que vous accomplissez une exécution publique, vous faites descendre à la loi, dans le respect national, les marches que vous lui faites monter jusqu’à l’échafaud. »

Eh bien, n’est-ce pas vrai ? N’est-ce pas l’argument le plus décisif pour l’abolition de cette peine de mort ? Et cette phrase, voyez ce qui la précède : Si intègres et si consciencieux que soient vos juges et vos tribunaux, etc.

Messieurs, on nous dit : quand la peine de mort sera abolie, vous nous demanderez l’abolition des peines perpétuelles. Certainement, c’est là la loi du progrès.

Mettez le repentir dans vos lois, et soyez certains que nous verrons finir les peines perpétuelles. Tenez, messieurs, laissez venir la génération qui nous suit ; qu’un jeune homme se trouve en face d’un avocat général qui lui reprochera d’avoir demandé l’abolition d’une peine perpétuelle, il répondra : Il y a aujourd’hui vingt ans, jour pour jour, qu’un jeune homme, M. Charles Hugo, comparut devant le jury, accusé d’avoir demandé l’abolition de la peine de mort. Il fut acquitté ; la peine de mort a été depuis abolie. Maintenant, nous en sommes aux galères perpétuelles ; j’en ai demandé l’abolition, acquittez-moi, car dans dix ans peut-être, les galères perpétuelles n’existeront plus.

Messieurs les jurés, l’humanité est en marche, elle ne s’arrêtera pas !

Article du supplément littéraire du dimanche du Figaro daté du 29/9/1878

Claude Montcharmont était un petit paysan d’un village de Saône-et-Loire. Il exerçait la profession de maréchal-ferrant. Mais au bout de quelque temps l’amour de la chasse lui fit négliger le travail, et les événements politiques de 1848 achevèrent de déranger l’ouvrier qui, jusqu’alors, s’était montré intelligent, honnête et laborieux.

Il eut à subir de nombreuses condamnations pour délits de chasse. Pour échapper à la répression de la justice, il abandonna bientôt complètement sa profession, ne parut plus que rarement à son domicile, et fit sa retraite habituelle des bois du voisinage.

Le 7 novembre 1850, il fut aperçu par deux gendarmes qui lui donnèrent une vive poursuite. Ils allaient l’atteindre, quand Montcharmont s’écria « N’approchez pas, ou je vous tue. »

En proférant cette menace, il avait son fusil armé et dirigé vers un des gendarmes, nommé Brunet, lequel n’écoutant que son courage, se précipita pour saisir le braconnier. Montcharmont fit feu, se retourna immédiatement du côté du second gendarme, Emery, lâcha son second coup et se sauva dans la forêt.

Brunet était grièvement blessé, et le malheureux Emery était mort sur le coup. L’un des projectiles avait ouvert l’artère carotide ; la mort avait été instantanée.

Deux jours plus tard, un nouveau crime, plus odieux, venait jeter dans le pays la consternation et l’effroi. Le garde-champêtre de la commune de Saint-Prix, où avait demeuré Montcharmont, fut assassiné, à sept heures du soir, au sein même du foyer domestique. Il était debout chez lui, près d’une table, coupant du pain à ses enfants, quand la porte donnant sur la rue s’ouvrit doucement.

Il se retourna ; une détonation se fit entendre, et le malheureux père de famille tomba en s’écriant « Je suis tué !»

Il avait été frappé au cou, comme le gendarme Emery.

Montcharmont avait été désigné par la veuve et les enfants du garde comme l’auteur présumé de l’assassinat. Il réussit longtemps à se soustraire aux perquisitions de la justice.- Enfin il fut arrêté et il avoua immédiatement les deux crimes que nous venons de raconter.

Le 23 mars 1851, Montcharmont comparaissait devant la cour d’assises de Saône-et-Loire. Voici le portrait qu’en traçait le rédacteur de la Gazette des Tribunaux :

« Montcharmont n’est âgé que de vingt-neuf ans. Ses traits ne manquent ni de finesse, ni de distinction. Il porte au menton une barbiche blonde. Il est d’une petite taille. Ses yeux sont d’un gris-bleu. Il a la figure ronde et le teint frais. Sa physionomie est empreinte de mélancolie, et contraste d’une manière frappante avec la férocité dont ses crimes ont donné un si triste exemple. Il est vêtu d’une blouse bleue qui laisse voir les pans d’une redingote, d’un pantalon, et a des sabots aux pieds. »

Les débats furent très émouvants, mais nous relevons cette petite particularité, qui fait sourire. Montcharmont ne répondait au président qu’en lui disant d’un ton aimable et enjoué Mon cher Monsieur !

Montcharmont fut condamné à mort. Nous arrivons à la terrible scène de l’exécution, qui eut lieu le 10 mai 1851, à Châlon. En voici le récit, extrait de la Gazette des Tribunaux. […]

Discours de Robert Badinter, le 30 septembre 2011

Sur le fond, comment ne pas comprendre le poids parfois insurmontable de certains noms de famille. Ce n’est d’ailleurs pas la seule raison de vouloir en changer comme le montre Nicole Lapierre dans son

Sur le fond, comment ne pas comprendre le poids parfois insurmontable de certains noms de famille. Ce n’est d’ailleurs pas la seule raison de vouloir en changer comme le montre Nicole Lapierre dans son  Quitte à se remémorer une personnalité qui a porté ce prénom, autant évoquer Adolphe Crémieux (né, lui, Isaac Moïse…), à qui l’on doit, entre autres, l’

Quitte à se remémorer une personnalité qui a porté ce prénom, autant évoquer Adolphe Crémieux (né, lui, Isaac Moïse…), à qui l’on doit, entre autres, l’

Ce qu’on sait un peu moins, c’est que le streaming audio a été développé dans les années 1920, bien avant l’apparition des réseaux informatiques, pour diffuser de la musique de fond à des grands magasins ; cette technologie, appelée ultérieurement

Ce qu’on sait un peu moins, c’est que le streaming audio a été développé dans les années 1920, bien avant l’apparition des réseaux informatiques, pour diffuser de la musique de fond à des grands magasins ; cette technologie, appelée ultérieurement