Zac est mort deux fois : à sa naissance une nuit de Noël, puis à la sortie de l’adolescence. Son premier retour à la vie marque sa différence des autres : sa mère lui découvre, émerveillée, le don de guérir les autres, son père, dégoûté, son côté fifille. C’est pourquoi il tentera, dès son plus jeune âge, de se conformer, en se transformant d’un bambin intelligent, adorable et aimant, sensible et plein d’une imagination fertile et sans limites, en un jeune rocker rebelle à la crinière magnifique – nous sommes dans les années 70 –, qui rejette tout ce qu’il aime et qui l’attire et tout ce qui le rend unique, pour tenter d’adopter les comportements et les goûts de ceux dont il recherche l’amour ou l’approbation : ce père « rude et bougon pour la bonne cause », dont l’amour n’est pas acquis d’office comme celui de sa mère, qui n’est pas « parlable » comme le lui jette sa femme à la tête, qui aime plus que tout faire des enfants et s’en occuper quand ils sont petits pour les modeler à son image de macho imbu de lui-même, astiquer sa voiture et chanter Aznavour à son public captif ; ses trois frères aînés (un « intello », appelé ainsi parce qu’il porte des lunettes et lit attentivement le contenu des boîtes de céréales ; un crétin ; une brute) ; ses camarades d’école. C’est pourquoi il supplie en vain Jésus, puis Madame Chose, de le rendre pareil aux autres ; elle lui répondra « Dieu merci, tu ne le seras jamais ». Elle aura raison, mais il lui faudra passer par d’autres épreuves pour l’apprendre. C’est à sa deuxième résurrection qu’il commence à accepter sa différence et à distinguer celles de ses quatre frères, pour finir par tomber dans les bras de son père dans le moment le plus dramatique de leurs vies. C’est en devenant adulte que s’équilibrent en lui sensibilité et foi qui lui viennent de sa mère avec le goût, puis le don pour la musique qui lui vient de son père. C’est alors qu’il devient un homme. Un vrai, comme le voulait son père, mais autrement.

Ce sont les quelque vingt premières années de la vie de Zac que l’on voit défiler dans c.r.a.z.y. du Canadien Jean-Marc Vallée. La brochette de personnages qui la persillent peuvent paraître hauts en couleurs à nous autres Français habitués au tamisé et au non dit : elle est rafraîchissante, c’est le grand air vif venu du Canada qui balaye nos salles en ce temps de canicule. Mais c’est surtout une œuvre d’amour, finalement : sensible sans aucune afféterie et cruelle comme la vie peut l’être – il y a rarement des miracles –, et d’où l’humour fin n’est jamais absent bien longtemps. L’histoire est universelle : c’est le coming of age, le passage de l’enfance à l’adolescence et de l’adolescence à l’âge adulte ; c’est l’histoire d’un enfant différent, et c’est celle, bien réelle, d’un des amis du réalisateur, François Boulay (qui partage les crédits pour le scénario, œuvre subtile s’il en est), qui l’a racontée au réalisateur : celui-ci a passé plus de dix ans à y travailler, pour y intégrer son propre univers, celui de la musique (dont l’omniprésence dans le film en fait une voix à l’égal de celles des acteurs) et de la spiritualité (Jésus, l’Église et la Croix, dont les traces et les ombres ne sont jamais loin dans bien de films québécois). La réussite est absolue, cette « histoire » fait corps, elle est si particulière et en même temps elle nous parle à tous ; c’est celle de la relation parent-enfant, c’est celle du passage des générations. On la vit depuis l’apparition de l’homme sur terre, on la raconte dans des poèmes, des sagas, des tragédies et des romans, on la chante dans des opéras et des lieder, et on ne s’en lasse jamais. C’est toujours la même, et ça n’est jamais pareil.

Le scénario et le cadre (lieux, décors) fourmillent de détails très bien pensés, sans pour autant que le film ait un air fabriqué. Au contraire, ils contribuent à sa trame, en assurant profondeur et véracité ; pour certains, on pourrait ne pas les remarquer, mais s’ils étaient absents on le sentirait, ce qui promet un plaisir nouveau à revoir le film ultérieurement. Il en va de même de l’« avant-plan », des composantes principales du conflit qui se joue ici : l’Église et les parents, l’adolescence et l’homosexualité, la musique : ils sont omniprésents, mais traités par leurs effets et non pas par leur manifestation stéréotypée. Ainsi, lors d’une messe de minuit à l’église bondée à laquelle assiste Zac enfant, l’évêque qui semble porter un regard perçant sur l’enfant se lève, interrompt le service et renvoie tout le monde à la maison, en disant que c’est bien trop long. Mais ce n’était que l’imaginaire du petit garçon qui avait fait dévier le récit, et qui rejouera dans le même cadre, mais autrement, quand il sera grand. Adolescent, la scène où il mate en secret les ébats d’un de ses frères est d’une grande sensibilité dans son ambiguïté et dans la délicatesse avec laquelle elle est abordée : qui regarde-t-il éperdument, en qui se projette-t-il ? Quand, jeune adulte, on le surprendra en train d’embrasser un autre homme, preuve de son homosexualité, il s’avèrera qu’ils ne faisaient que fumer ensemble un joint. Enfin, la musique et son support, le vinyl, que les générations de demain ne reconnaîtront même plus, illustrent autant le passage des époques, par le changement des genres, que l’attachement au passé : le père n’a de cesse de chanter Aznavour – tandis que Zac chantera du Bowie – et d’écouter Patsy Cline, dont un collector brisé marquera les fractures de leur relation. Et c’est dans une scène extraordinaire, où l’on voit le père écouter sur casque – et donc dans un silence total –, béat, ce disque enfin retrouvé par Zac qui l’avait cassé des années auparavant (encore un de ces fils qui parcourent la riche trame du film), que l’on voit et entend la mère s’effondrer doucement en arrière-plan en apprenant la tragique nouvelle de la mort d’un de ses fils, moment qui scellera les retrouvailles des deux hommes.

Deux acteurs se partagent le rôle de Zac ; enfant, c’est Émile Vallée, que j’ai trouvé extraordinaire : un visage attachant, au regard profond et intense, naïf et aimant, au jeu « naturel » et incroyablement subtil. Quand on apprend que c’est le fils du réalisateur, et que l’on sait le cœur qu’il a mis à travailler sur cette œuvre, on comprend ce miracle : il y a aussi un autre père dans ce film, et c’est celui qui est derrière la caméra . C’est certainement un père aimant et perceptif (ce n’est pas étonnant : il a la quarantaine et son gamin a l’air très jeune), tout le contraire du père dans le film. Zac adolescent et jeune adulte est joué par Marc-André Grondin, qui, à 22 ans, n’en est pas à son premier film. Sa coiffure reflète le passage des époques vues au travers de la musique – Pink Floyd et David Bowie, notamment. Son jeu nerveux illustre très bien ses conflits intérieurs – entre ses dons, ses goûts et son éducation (c’est tout de même ridicule de guérir les autres en pensant à eux, non ?) – et ceux qu’il a avec son entourage, qu’il hait et aime en même temps. Le père est campé avec allure par Michel Côté : brute attachante qui aime sans savoir le faire, qui est insensible à tout ce qui est différent de lui l’apprendra à ses dépens – car il faudra la tragédie frappe (n’oublions pas que c’est une histoire vraie). Danielle Proulx est la mère. Discrète, elle n’est pas effacée. Elle ne subit pas la vie, elle est l’infrastructure essentielle à celle de son petit monde, là où elle peut encore aider et soutenir. Elle ne manque pas de répondant à sa grande gueule de mari (ce qu’elle lui rétorque, quand il lui exprime son dégoût pour la sodomie qui caractérise pour lui l’homosexualité et donc ce que doit nécessairement faire son fils, est un pur morceau d’anthologie). Les autres acteurs sont tout aussi parfaitement à leurs places.

Est-ce un « film gay » ? Bien moins que Brokeback Mountain, à première vue. Bien plus profondément, en fait. Et alors c’est aussi un « film canadien », un « film sur l’adolescence », un « film sur les sixties et seventies », une « comédie dramatique »… Mais qu’importe le genre réducteur dont on voudra l’affubler, c’est avant tout un film de grande qualité, subtil et tendre, énergique et tonifiant, d’une portée universelle sur la marque et la trace, et ça, ce n’est pas un genre commun.

À lire :

• Entretiens avec Jean-Marc Vallée, Michel Côté et Marc-André Grondin (en français).

• Critique par Stephen Collings et entretien avec Grondin dans Close-Up Films (en anglais).

N’est pas Freud qui veut : le regard sur l’autre est souvent plus perspicace que l’auto-analyse. Ce n’est pas uniquement le cas pour l’individu face à l’autre, mais aussi face au groupe. C’est ainsi que l’outsider (l’étranger, le marginal) peut percevoir l’essence d’une société mieux (ou pour le moins autrement) que ses propres membres : ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, la perspective et l’angle de son regard lui en donnent une vision particulière, plus aiguë. Dans sa quête d’intégration, il est capable d’adopter ces traits de caractère mieux qu’un autochtone, quitte à en devenir l’archétype. C’est ainsi que Joseph Conrad ou Eugène Ionesco, nés en Pologne et en Roumanie, sont considérés comme de grands écrivains « typiquement » anglais et français, et l’allemand Jacques Offenbach comme le plus français des compositeurs d’opérette (lui qui n’avait jamais perdu son « lourd » accent), tandis que son compatriote Thomas Nast (1840-1902) est incontestablement le plus grand caricaturiste américain de son époque (et inventeur de l’âne et de l’éléphant comme symboles des partis démocrate et républicain).

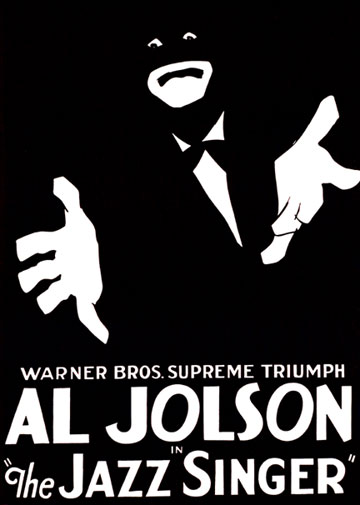

N’est pas Freud qui veut : le regard sur l’autre est souvent plus perspicace que l’auto-analyse. Ce n’est pas uniquement le cas pour l’individu face à l’autre, mais aussi face au groupe. C’est ainsi que l’outsider (l’étranger, le marginal) peut percevoir l’essence d’une société mieux (ou pour le moins autrement) que ses propres membres : ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, la perspective et l’angle de son regard lui en donnent une vision particulière, plus aiguë. Dans sa quête d’intégration, il est capable d’adopter ces traits de caractère mieux qu’un autochtone, quitte à en devenir l’archétype. C’est ainsi que Joseph Conrad ou Eugène Ionesco, nés en Pologne et en Roumanie, sont considérés comme de grands écrivains « typiquement » anglais et français, et l’allemand Jacques Offenbach comme le plus français des compositeurs d’opérette (lui qui n’avait jamais perdu son « lourd » accent), tandis que son compatriote Thomas Nast (1840-1902) est incontestablement le plus grand caricaturiste américain de son époque (et inventeur de l’âne et de l’éléphant comme symboles des partis démocrate et républicain). Mais c’est à Hollywood que ce phénomène prend une tournure particulière, avec l’arrivée, dès le début du XXe s., d’une vague d’immigrants1 nés dans les communautés juives d’Europe centrale : Warner, Fox, Goldwyn, Mayer, Tahlberg ou Zukor deviendront les tycoons de l’industrie cinématographique, et inventeront de toutes pièces le « rêve américain », l’image d’un pays accueillant, tolérant et optimiste – ce qu’il n’était pas vraiment, il suffit de se souvenir du sort réservé aux Indiens et à bien d’autres minorités – mais qui deviendra son idéal et son symbole universel dans la foulée de la diffusion de leurs films2. Cette volonté farouche d’intégration à ce qui leur semblait le plus typique est d’ailleurs fort bien illustrée dans le tout premier film parlant, Le Chanteur de jazz, lorsque Jackie Rabinowitz, fils d’un chantre juif traditionaliste, se noircit le visage pour chanter du jazz dans un cabaret : le marginal américain typique n’est pas le Juif immigré, mais le Noir et sa musique. Quant à ce dernier, il tentait surtout d’échapper à sa négritude qui n’avait rien de pittoresque ou de romantique – jusqu’à se blanchir le visage et à s’en retailler les traits, comme le fera bien plus tard un certain Michael Jackson.

Mais c’est à Hollywood que ce phénomène prend une tournure particulière, avec l’arrivée, dès le début du XXe s., d’une vague d’immigrants1 nés dans les communautés juives d’Europe centrale : Warner, Fox, Goldwyn, Mayer, Tahlberg ou Zukor deviendront les tycoons de l’industrie cinématographique, et inventeront de toutes pièces le « rêve américain », l’image d’un pays accueillant, tolérant et optimiste – ce qu’il n’était pas vraiment, il suffit de se souvenir du sort réservé aux Indiens et à bien d’autres minorités – mais qui deviendra son idéal et son symbole universel dans la foulée de la diffusion de leurs films2. Cette volonté farouche d’intégration à ce qui leur semblait le plus typique est d’ailleurs fort bien illustrée dans le tout premier film parlant, Le Chanteur de jazz, lorsque Jackie Rabinowitz, fils d’un chantre juif traditionaliste, se noircit le visage pour chanter du jazz dans un cabaret : le marginal américain typique n’est pas le Juif immigré, mais le Noir et sa musique. Quant à ce dernier, il tentait surtout d’échapper à sa négritude qui n’avait rien de pittoresque ou de romantique – jusqu’à se blanchir le visage et à s’en retailler les traits, comme le fera bien plus tard un certain Michael Jackson.