J’ai toujours aimé lire

Dans le salon de l’appartement où j’ai grandi il y avait une grande bibliothèque. S’y trouvaient les livres de ma mère – en français, en anglais et en russe, dans les domaines des arts et de la littérature, romans, essais, poésie ou théâtre – et ceux de mon père – littérature séculière et religieuse, israélienne contemporaine et d’Europe centrale plus classique en hébreu et en yiddish. Il n’y avait rien d’interdit : si certains livres se trouvaient intentionnellement sur une étagère un peu haute, il suffisait que je grimpe sur un tabouret pour m’en saisir avec délectation et à certaines heures de la nuit. J’avais appris à lire avant même d’arriver à l’école, et j’étais devenu bibliophage : je dévorais tout ce qui me tombait sous la main, que ce soit Julien Green ou Julien Gracq (que j’avais du mal à distinguer, au début, à cause de la ressemblance de leurs noms), Maurois ou Mauriac (même problème), D. H. Lawrence (qui m’avait beaucoup troublé), Pearl Buck, Saroyan ou Agatha Christie (dont j’ai tout lu, même les romans psychologiques qu’elle avait publiés sous le pseudonyme de Mary Westmacott), Camus, Kafka, Huxley ou Gide, Poe, Dickens, Kipling ou Lewis Carroll…

Puis je commençai à m’acheter des livres, qui se rajoutèrent à ceux que l’on m’offrait – c’était le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire. Parmi ces derniers, je me souviens particulièrement des Contes et légendes du Japon (qui comprenaient l’histoire fort impressionnante d’un seigneur dont la femme se transformait la nuit en chat pour boire de son sang) et de ceux de Suisse (dont il me restera une fascination pour le canton d’Uri et pour la ville de Berne), de Sans famille d’Hector Malot, qui m’avait brisé le cœur, de la magie souriante des Contes du Lundi de Daudet et de l’étincelante clarté de ceux d’Andersen.

Je n’avais de cesse de lire, et je pouvais « finir » deux ou trois livres dans la journée ou la soirée. Je lisais partout, même en marchant dans la rue (ce que je fais encore). Je me souviens d’avoir eu à lire Guerre et Paix au lycée : une fois commencé, je n’ai pu reposer le livre avant de l’avoir terminé (depuis ce jour-là, je n’ai plus osé lire la grande littérature russe, de crainte d’y être à nouveau aspiré ainsi). Ma mémoire quasi photographique me permettait de me rappeler à quel endroit dans le livre se trouvait un épisode particulier, et mon attention aux détails me faisait tout saisir malgré cette lecture express.

C’est en première que ma vie bascula : j’y étais arrivé avec une connaissance pitoyable de l’anglais. L’instituteur, vieux roublard de la pédagogie, repéra très vite que j’étais doué pour les langues (et pour cause) et d’une nonchalante paresse. En quelques jours, il piqua mon orgueil tel un cavalier sa monture, et me fit me lancer à corps perdu dans l’étude de cette langue. C’était un maître exceptionnel : au cours de notre lecture de Julius Cesar de Shakespeare, il nous enseignait non seulement le vocabulaire et la grammaire, mais nous faisait goûter l’art du poète et du dramaturge, la micro et macro-structure de l’œuvre. C’était une révélation, et je passai l’été qui suivit à lire toutes les pièces de Bernard Shaw (il y en avait 52) et les essais de George Orwell (il y en avait plusieurs volumes), deux des auteurs qu’il nous avait fait découvrir cette année-là. Ces livres font toujours partie de ma bibliothèque.

La seule fois où j’avais voulu en faire l’inventaire, les ordinateurs avaient la taille d’un container de transport maritime, et je m’étais arrêté après avoir péniblement rempli 1700 fiches de bristol. C’est dire qu’elle excédait ce chiffre alors, et pas de peu. Depuis, s’y sont rajoutés ceux des livres de mes parents que j’ai gardés, et ceux que j’ai acquis plus tard. Il y a une semaine, poussé par la nécessité, j’ai trouvé une petite merveille [cf. opinion révisée] qui m’a permis de cataloguer quelque 750 ouvrages en quatre ou cinq soirées (un peu longues). À ce rythme, je devrai avoir fini dans deux mois.

Ce logiciel (pour Mac et PC), dont l’interface est localisée dans de nombreuses langues dont le français, offre deux modes de saisie :

• manuel, où l’on renseigne les champs un à un ; il y en a de nombreux (outre ceux auquels on s’attend), y inclus la possibilité de détailler le chapitrage, de rajouter des liens externes (Amazon s’y rajoute tout seul…), le prix, etc. L’interface est ergonomique et permet de saisir assez rapidement (assistances sur listes avec les valeurs précédentes). On peut se créer une taxonomie (à un niveau ; ce sont en fait des mots-clé).

• automatique, où l’on saisit (ou scanne, si on a un lecteur de code à barre chez soi ; moi non) le numéro ISBN ou celui du code à barre, ou le titre et l’auteur d’un ou de plusieurs ouvrages, et on lance la recherche. Celle-ci interroge une ou plusieurs sources au choix (des bibliothèques nationales et les sites Amazon de plusieurs pays), et récupère les réponses, qu’elle peut fusionner ou laisser choisir. Une fois la fusion effectuée, on peut corriger et enrichir les notices, puis les importer dans la base (on peut les modifier plus tard). Avec des ouvrages possédant un ISBN, il est possible d’en cataloguer ainsi 50-100 à l’heure. Quant aux autres, on les trouve souvent dans les BN, mais aussi, oh surprise !, chez Amazon (et parfois uniquement là-bas), où le logiciel récupère aussi, le cas échéant, l’image de la première de couverture.

En outre, ce logiciel offre aussi les fonctionnalités suivantes :

• la gestion du prêt (fini, les petits papiers sur lesquels on a marqué qui a pris quoi et qu’on ne retrouve pas) ;

• l’export vers le web ou vers du PDF, voire du XML, d’un choix de champs. La sortie web n’offre pas de recherche. Voici des exemples de quelques-unes des notices détaillées produites par le mode automatique suivi d’une éventuelle correction : 5202 (le résumé est récupéré automatiquement, je précise), 2331, 3739 ou 2333 (les « sujets » sont récupérés de la Bibliothèque du Congrès).

• en mode local : des recherches efficaces, la modification simultanée d’un lot de notices.

• la mise à jour automatique du logiciel (passage à une nouvelle version).

Quelques limitations à signaler :

• pas de gestion de périodiques ;

• pas d’Unicode (donc problèmes avec les polices nordiques, et aucune police non latine) – les éditeurs du logiciel m’ont dit qu’ils pensaient le rajouter.

• les rôles des personnes physiques sont assez limités (il y a « préface » – pour auteur de la préface – mais pas introduction ou postface) – on pallie avec la zone de notes.

• impossibilité de rajouter une source à consulter (catalogue en ligne) ; la raison en est simple : la connexion, l’interrogation et la récupération des réponses est particulière à chaque source et peut nécessiter des changements importants dans le logiciel lui-même.

• la traduction française est en général bonne, sauf pour « Bibliothèque britannique »…

La rapidité du logiciel est exemplaire (à ma question, ils ont indiqué que les performances devaient rester bonnes jusqu’à 5000-10 000 ouvrages). Pour se connecter aux bibliothèques nationales, il utilise le protocole Z3950. C’est un partagiciel, gratuit jusqu’à 100 ouvrages, et à un prix raisonnable pour la licence complète.

Après cette réussite, j’ai essayé leur logiciel de catalogage de disques, mais il ne me convient pas : je souhaite savoir quelles œuvres (en général classiques) se trouvent sur mes disques et dans quelles interprétation, et non pas quelles pistes. Or les bases de données en ligne qui permettent la récupération automatique des métadonnées de disques ne sont faites que pour la musique de variété, et ne comprennent pas d’information de plus haut niveau.

N’est pas Freud qui veut : le regard sur l’autre est souvent plus perspicace que l’auto-analyse. Ce n’est pas uniquement le cas pour l’individu face à l’autre, mais aussi face au groupe. C’est ainsi que l’outsider (l’étranger, le marginal) peut percevoir l’essence d’une société mieux (ou pour le moins autrement) que ses propres membres : ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, la perspective et l’angle de son regard lui en donnent une vision particulière, plus aiguë. Dans sa quête d’intégration, il est capable d’adopter ces traits de caractère mieux qu’un autochtone, quitte à en devenir l’archétype. C’est ainsi que Joseph Conrad ou Eugène Ionesco, nés en Pologne et en Roumanie, sont considérés comme de grands écrivains « typiquement » anglais et français, et l’allemand Jacques Offenbach comme le plus français des compositeurs d’opérette (lui qui n’avait jamais perdu son « lourd » accent), tandis que son compatriote Thomas Nast (1840-1902) est incontestablement le plus grand caricaturiste américain de son époque (et inventeur de l’âne et de l’éléphant comme symboles des partis démocrate et républicain).

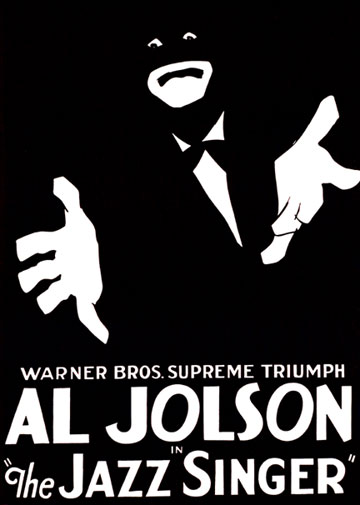

N’est pas Freud qui veut : le regard sur l’autre est souvent plus perspicace que l’auto-analyse. Ce n’est pas uniquement le cas pour l’individu face à l’autre, mais aussi face au groupe. C’est ainsi que l’outsider (l’étranger, le marginal) peut percevoir l’essence d’une société mieux (ou pour le moins autrement) que ses propres membres : ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, la perspective et l’angle de son regard lui en donnent une vision particulière, plus aiguë. Dans sa quête d’intégration, il est capable d’adopter ces traits de caractère mieux qu’un autochtone, quitte à en devenir l’archétype. C’est ainsi que Joseph Conrad ou Eugène Ionesco, nés en Pologne et en Roumanie, sont considérés comme de grands écrivains « typiquement » anglais et français, et l’allemand Jacques Offenbach comme le plus français des compositeurs d’opérette (lui qui n’avait jamais perdu son « lourd » accent), tandis que son compatriote Thomas Nast (1840-1902) est incontestablement le plus grand caricaturiste américain de son époque (et inventeur de l’âne et de l’éléphant comme symboles des partis démocrate et républicain). Mais c’est à Hollywood que ce phénomène prend une tournure particulière, avec l’arrivée, dès le début du XXe s., d’une vague d’immigrants1 nés dans les communautés juives d’Europe centrale : Warner, Fox, Goldwyn, Mayer, Tahlberg ou Zukor deviendront les tycoons de l’industrie cinématographique, et inventeront de toutes pièces le « rêve américain », l’image d’un pays accueillant, tolérant et optimiste – ce qu’il n’était pas vraiment, il suffit de se souvenir du sort réservé aux Indiens et à bien d’autres minorités – mais qui deviendra son idéal et son symbole universel dans la foulée de la diffusion de leurs films2. Cette volonté farouche d’intégration à ce qui leur semblait le plus typique est d’ailleurs fort bien illustrée dans le tout premier film parlant, Le Chanteur de jazz, lorsque Jackie Rabinowitz, fils d’un chantre juif traditionaliste, se noircit le visage pour chanter du jazz dans un cabaret : le marginal américain typique n’est pas le Juif immigré, mais le Noir et sa musique. Quant à ce dernier, il tentait surtout d’échapper à sa négritude qui n’avait rien de pittoresque ou de romantique – jusqu’à se blanchir le visage et à s’en retailler les traits, comme le fera bien plus tard un certain Michael Jackson.

Mais c’est à Hollywood que ce phénomène prend une tournure particulière, avec l’arrivée, dès le début du XXe s., d’une vague d’immigrants1 nés dans les communautés juives d’Europe centrale : Warner, Fox, Goldwyn, Mayer, Tahlberg ou Zukor deviendront les tycoons de l’industrie cinématographique, et inventeront de toutes pièces le « rêve américain », l’image d’un pays accueillant, tolérant et optimiste – ce qu’il n’était pas vraiment, il suffit de se souvenir du sort réservé aux Indiens et à bien d’autres minorités – mais qui deviendra son idéal et son symbole universel dans la foulée de la diffusion de leurs films2. Cette volonté farouche d’intégration à ce qui leur semblait le plus typique est d’ailleurs fort bien illustrée dans le tout premier film parlant, Le Chanteur de jazz, lorsque Jackie Rabinowitz, fils d’un chantre juif traditionaliste, se noircit le visage pour chanter du jazz dans un cabaret : le marginal américain typique n’est pas le Juif immigré, mais le Noir et sa musique. Quant à ce dernier, il tentait surtout d’échapper à sa négritude qui n’avait rien de pittoresque ou de romantique – jusqu’à se blanchir le visage et à s’en retailler les traits, comme le fera bien plus tard un certain Michael Jackson.