De la servitude volontaire, ou : voulez-vous jouer avec moâ ?

« Chose vraiment étonnante — et pourtant si commune qu’il faut plutôt en gémir que s’en ébahir —, de voir un million d’hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter — puisqu’il est seul — ni aimer — puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. » — Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire.

Les ordinateurs sont considérés comme une aide (ou une prothèse) de plus en plus indispensable à l’homme. Du fait de la démultiplication de leur puissance de calcul, de la baisse de leurs coûts et des capacités accrues des réseaux, ils sont attelés en multitude d’un bout du monde à l’autre, pour effectuer, tels une immense foule d’esclaves, des tâches d’une complexité inouïe, sur Terre comme au Ciel. Or il s’avère qu’il y a des problèmes qu’ils sont encore incapables de résoudre aussi bien que leur Créateur leurs créateurs, et donc de s’y substituer finalement.

C’est là qu’intervient un jeune chercheur génial1 de la grande université Carnegie Mellon, Luis von Ahn. À la base de ses travaux extraordinaires le constat suivant : l’humanité vivant en symbiose croissante avec l’ordinateur, pourquoi ne pas l’atteler elle pour contribuer à la résolution des problèmes qu’elle pose à ce qui est en passe de devenir son futur maître – l’avatar du aide-toi toi-même, mais par ordinateur interposé ? Et comme le jeu est une nécessité, voire une drogue, pour l’homme, si on rend cette activité ludique, il trouvera plaisir à cette servitude volontaire et en redemandera. Surtout si elle est informatique : le nombre de participants à des jeux informatiques en réseau, leur dépendance à cette activité et le temps qu’ils y passent, le démontrent bien.

C’est là qu’intervient un jeune chercheur génial1 de la grande université Carnegie Mellon, Luis von Ahn. À la base de ses travaux extraordinaires le constat suivant : l’humanité vivant en symbiose croissante avec l’ordinateur, pourquoi ne pas l’atteler elle pour contribuer à la résolution des problèmes qu’elle pose à ce qui est en passe de devenir son futur maître – l’avatar du aide-toi toi-même, mais par ordinateur interposé ? Et comme le jeu est une nécessité, voire une drogue, pour l’homme, si on rend cette activité ludique, il trouvera plaisir à cette servitude volontaire et en redemandera. Surtout si elle est informatique : le nombre de participants à des jeux informatiques en réseau, leur dépendance à cette activité et le temps qu’ils y passent, le démontrent bien.

L’un de ce genre de problèmes auquel von Ahn s’est attaché est celui de l’indexation d’images : les principaux moteurs de recherche identifient des images (pour permettre de les retrouver) en se basant non pas sur leur contenu2 mais sur le texte qui se trouve dans son voisinage (titre de la photo, mots de l’adresse, etc.), et donc avec une mesure de succès inégale ; or l’homme le fait rapidement et bien3. Von Ahn a inventé un jeu en ligne, appelé The ESP Game (« jeu de la perception extrasensorielle », qui ne voudrait pas y jouer ?) qui fonctionne de la façon suivante : les participants sont appairés par le système et ne peuvent communiquer directement ; une image identique, choisie aléatoirement sur le Web par le dispositif, s’affiche sur leurs écrans ; l’un et l’autre saisissent des mots ou des expressions qui décrivent, selon eux, l’image. S’ils trouvent le même mot, ils gagnent des points (ce défi – présenté comme celui de deviner ce que l’autre pense – participe de l’effet ludique, ) et le mot est retenu par le système – qui empêchera sa réutilisation par d’autres joueurs amenés à décrire éventuellement cette même image ; plus la liste de mots interdits (appelés « tabous », ce que l’on veut toujours dépasser…) est longue, plus le nombre d’images que le couple choisit au départ d’identifier est élevé, plus le score pour une identification simultanée est élevé. Ainsi, le vocabulaire servant à décrire chaque image s’enrichit, au fil des jeux. Selon von Ahn, il suffirait de deux mois à 5 000 joueurs pour identifier de façon satisfaisante4 toutes les images qu’indexe Google – ce qui ne devrait pas être trop difficile : certains joueurs y passent déjà plus de 40 heures par semaine. Un autre jeu qu’il a conçu est destiné à aider l’ordinateur à reconnaitre des composantes d’images et de les localiser dans l’image : ceci permettra aux moteurs de recherche d’images de fournir des réponses en détourant dans celles-ci la partie qui correspond à la requête, de même que la plupart le font déjà pour la recherche de texte.

L’un de ce genre de problèmes auquel von Ahn s’est attaché est celui de l’indexation d’images : les principaux moteurs de recherche identifient des images (pour permettre de les retrouver) en se basant non pas sur leur contenu2 mais sur le texte qui se trouve dans son voisinage (titre de la photo, mots de l’adresse, etc.), et donc avec une mesure de succès inégale ; or l’homme le fait rapidement et bien3. Von Ahn a inventé un jeu en ligne, appelé The ESP Game (« jeu de la perception extrasensorielle », qui ne voudrait pas y jouer ?) qui fonctionne de la façon suivante : les participants sont appairés par le système et ne peuvent communiquer directement ; une image identique, choisie aléatoirement sur le Web par le dispositif, s’affiche sur leurs écrans ; l’un et l’autre saisissent des mots ou des expressions qui décrivent, selon eux, l’image. S’ils trouvent le même mot, ils gagnent des points (ce défi – présenté comme celui de deviner ce que l’autre pense – participe de l’effet ludique, ) et le mot est retenu par le système – qui empêchera sa réutilisation par d’autres joueurs amenés à décrire éventuellement cette même image ; plus la liste de mots interdits (appelés « tabous », ce que l’on veut toujours dépasser…) est longue, plus le nombre d’images que le couple choisit au départ d’identifier est élevé, plus le score pour une identification simultanée est élevé. Ainsi, le vocabulaire servant à décrire chaque image s’enrichit, au fil des jeux. Selon von Ahn, il suffirait de deux mois à 5 000 joueurs pour identifier de façon satisfaisante4 toutes les images qu’indexe Google – ce qui ne devrait pas être trop difficile : certains joueurs y passent déjà plus de 40 heures par semaine. Un autre jeu qu’il a conçu est destiné à aider l’ordinateur à reconnaitre des composantes d’images et de les localiser dans l’image : ceci permettra aux moteurs de recherche d’images de fournir des réponses en détourant dans celles-ci la partie qui correspond à la requête, de même que la plupart le font déjà pour la recherche de texte.

Von Ahn n’en est pas à son premier coup de maître : il est l’inventeur des « captcha »5, dispositif qui affiche à l’écran de l’utilisateur potentiel d’un service un texte déformé de telle façon que les ordinateurs ne peuvent l’identifier, contrairement à un être humain ; l’utilisateur devra le saisir au clavier afin de passer à l’étape suivante. Ceci permet d’éliminer les abus croissants de ces services destinés à l’origine à des personnes, mais faisant l’objet d’utilisation par des « robots » à des fins diverses et variées ; par exemple, la possibilité de commenter des blogs est la cible de ce type d’attaques, qui rajoutent, automatiquement, des « commentaires » n’ayant aucun rapport avec l’article d’origine, et promouvant des services commerciaux.

Un autre exemple, bien plus intéressant dans ses développements à rebonds, est celui du pourriel (« spam », en anglais) qui menace de nous engloutir tous, à l’instar de ce personnage du film Brazil qui disparait dans une tornade de papier : ceux-ci sont souvent envoyés, en un nombre astronomique, à partir de comptes gratuits que tout un chacun peut ouvrir chez des fournisseurs d’accès ; avec le temps, ceux-ci ont limité le nombre de courriers qu’un utilisateur peut envoyer (par jour ou par semaine), pour tenter de réduire ce genre d’abus. En réaction, les spammeurs ont développé des logiciels, qui, se faisant passer pour des humains, « remplissent » automatiquement les formulaires d’ouverture de comptes gratuits, et leur permettent ainsi de se créer des milliers de boîtes à lettre, chacune d’elle devenant une source de spams – le nombre de comptes palliant la limite d’émission de chacun d’eux. En retour, les fournisseurs d’accès ont mis en place ces captchas (proposé à l’origine pour Yahoo), qui nécessitent une intervention humaine pour passer à l’étape suivante.

S’ils ont ainsi gagné la bataille, les spammeurs n’ont pas perdu la guerre, car l’histoire ne s’arrête pas là ; ces derniers ont réagi de la façon suivante : lorsque leur logiciel de création automatique de boîte à lettres se trouve confronté à un captcha qu’il ne peut résoudre, il l’affiche – par exemple – dans un site pornographique gratuit comme condition pour passer voir le contenu ; le « client » du site le saisira au clavier, ce qui aura pour double effet de lui permettre de passer à la partie juteuse du site, et de créer, chez le fournisseur de boîtes à lettre, un compte supplémentaire pour le spammeur. Certains d’entre eux, non contents d’avoir ainsi surmonté cet obstacle, ont aussi utilisé une sorte de captcha afin de contourner les filtres destinés à identifier les pourriels : ils codent le texte de leur publicité (concernant majoritairement l’achat d’un certain type d’actions en bourse) sous forme d’image qui serait illisible pour l’ordinateur chargé de les filtrer, et y rajoutent parfois un texte sans rapport avec la publicité dans le corps du courrier, hors de l’image. Ainsi, leur courrier (appelé « image spam », en anglais) n’est pas éliminé ni par l’identification du texte publicitaire (impossible pour l’ordinateur), ni au prétexte qu’il ne contiendrait qu’une image. Or les ordinateurs s’améliorant dans leur capacité à identifier ce genre de pourriel, les spammeurs les ont rendu de plus en plus complexes (pixélisation du fond, utilisation de couleurs différentes, ondulation des lettres…) à tel point que leurs victimes humaines n’arrivent plus à les lire : au moins, là, ils se sont tiré une balle dans le pied – c’est l’une des raisons de la décroissance actuelle de ce genre de pourriel.

S’ils ont ainsi gagné la bataille, les spammeurs n’ont pas perdu la guerre, car l’histoire ne s’arrête pas là ; ces derniers ont réagi de la façon suivante : lorsque leur logiciel de création automatique de boîte à lettres se trouve confronté à un captcha qu’il ne peut résoudre, il l’affiche – par exemple – dans un site pornographique gratuit comme condition pour passer voir le contenu ; le « client » du site le saisira au clavier, ce qui aura pour double effet de lui permettre de passer à la partie juteuse du site, et de créer, chez le fournisseur de boîtes à lettre, un compte supplémentaire pour le spammeur. Certains d’entre eux, non contents d’avoir ainsi surmonté cet obstacle, ont aussi utilisé une sorte de captcha afin de contourner les filtres destinés à identifier les pourriels : ils codent le texte de leur publicité (concernant majoritairement l’achat d’un certain type d’actions en bourse) sous forme d’image qui serait illisible pour l’ordinateur chargé de les filtrer, et y rajoutent parfois un texte sans rapport avec la publicité dans le corps du courrier, hors de l’image. Ainsi, leur courrier (appelé « image spam », en anglais) n’est pas éliminé ni par l’identification du texte publicitaire (impossible pour l’ordinateur), ni au prétexte qu’il ne contiendrait qu’une image. Or les ordinateurs s’améliorant dans leur capacité à identifier ce genre de pourriel, les spammeurs les ont rendu de plus en plus complexes (pixélisation du fond, utilisation de couleurs différentes, ondulation des lettres…) à tel point que leurs victimes humaines n’arrivent plus à les lire : au moins, là, ils se sont tiré une balle dans le pied – c’est l’une des raisons de la décroissance actuelle de ce genre de pourriel.

De son côté, von Ahn vient de trouver une application extrêmement utile des captchas : l’assistance à la numérisation et à la reconnaissance optique de caractères (Ocr). Les grands projets actuels de création de bibliothèques numériques se voient ainsi confrontés aux limites de ces logiciels, qui sont d’autant plus grandes que les documents numérisés sont plus anciens (« V>oitant ^ttgîtfaigc Ô0rrm«c » correspondant à « Portant ung visaige dhermite »). Son nouveau jeu, reCaptcha, présente deux mots déformés de façon semblable à l’écran : l’un connu de l’ordinateur, l’autre résultant d’une numérisation d’un texte dont l’ordinateur n’a pu déterminer le sens. Le lecteur doit saisir les deux mots au clavier. L’ordinateur vérifie que le mot qui lui est connu a été correctement identifié par le lecteur, et en conclut que ce dernier a sans doute bien identifié l’autre mot. Ce mot sera proposé à d’autres lecteurs dans un contexte similaire, et si les réponses concordent, on pourra supposer que l’identification est correcte. Non seulement ce service sert à éviter des abus, il contribue aux entreprises de numérisation du patrimoine culturel. Simple, génial5.

À moins que les spammeurs… Entre temps, ce sont les ordinateurs qui nous font trimer pour eux de façon accrue, satisfaisant ainsi aux récentes injonctions de « travaillez plus » adressées à nos frères humains qui après nous vivront.

À lire, à voir :

• Joseph O’Neill : Land Under England

• A. E. Van Vogt : Le monde des à (trad. Boris Vian)

• Stephen Shankland : New tool screens spam, digitizes books (article de CNET, 24 mai 2007)

• La fascinante vidéo de la présentation que von Ahn a fait de ses divers « jeux »(juillet 2006).

1Il a été l’un des lauréats, en 2006, du prix de la fondation MacArthur, destiné à récompenser les individus ayant fait preuve d’une créativité exceptionnelle et susceptibles de continuer sur cette voie.

2Ce que l’ordinateur ne fait que difficilement et pour certains types d’images uniquement. Certains secteurs d’activité bénéficient de budgets conséquents pour ce genre d’application (spatial, militaire, télésurveillance…).

3Le service de recherche d’images Live Search de Microsoft permet d’annoter des images, mais je doute que beaucoup se plient à cette démarche.

4Les résultats fournis ainsi sont parfois curieux, et vont certainement bien au-delà des capacités des ordinateurs : von Ahn rapporte qu’une photo du président G. W. Bush s’est vue indexée non seulement par des termes tels que homme, président, Bush…, mais aussi beurk…

5Acronyme de « Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart », ou « test de Turing complètement automatisé destiné à distinguer l’homme de l’ordinateur ». Ce test, proposé à l’origine par le mathématicien Alan Turing, était destiné à répondre à la question « est-ce qu’une machine peut penser ? ». Il s’effectue de la façon suivante : une personne pose une série de questions à deux interlocuteurs invisibles, l’un humain, l’autre non, qui doivent lui répondre dans la mesure de leurs capacités respectives. Cette personne doit décider lequel de ses interlocuteurs est l’homme, et lequel la machine. L’échange s’effectue par l’entremise d’une machine à écrire – ainsi l’interrogateur n’a, pour se déterminer, que le texte des réponses qui lui sont fournies. S’il est incapable de le faire, on en conclut que la machine a passé l’examen.

6Il faut tout de même signaler que l’usage des captchas est exclus pour les personnes à visibilité réduite (ou daltoniennes), soit parce qu’elles ne peuvent distinguer le mot à identifier, soit parce que leur outil d’aide vocal à la navigation ne peut le faire (et pour cause : les captchas sont conçus pour ne pouvoir être lus par un ordinateur).

« Ce métier avait vingt pieds carrés, et sa superficie se composait de petits morceaux de bois à peu près de la grosseur d’un dé, mais dont quelques-uns étaient un peu plus gros. Ils étaient liés ensemble par des fils d’archal très-minces. Sur chaque face des dés étaient collés des papiers, et sur ces papiers on avait écrit tous les mots de la langue dans leurs différents modes, temps ou déclinaisons, mais sans ordre. Le maître m’invita à regarder, parce qu’il allait mettre la machine en mouvement. A son commandement, les élèves prirent chacun une des manivelles de fer, au nombre de quarante, qui étaient fixées le long du métier, et, faisant tourner ces manivelles, ils changèrent totalement la disposition des mots. Le professeur commanda alors à trente-six de ses élèves de lire tout bas les lignes à mesure qu’elles paraissaient sur le métier, et quand il se trouvait trois ou quatre mots de suite qui pouvaient faire partie d’une phrase, il la dictait aux quatre autres jeunes gens qui servaient de secrétaires. Ce travail fut recommencé trois ou quatre fois, et à chaque tour les mots changeaient de place, les petits cubes étant renversés du haut en bas.

« Ce métier avait vingt pieds carrés, et sa superficie se composait de petits morceaux de bois à peu près de la grosseur d’un dé, mais dont quelques-uns étaient un peu plus gros. Ils étaient liés ensemble par des fils d’archal très-minces. Sur chaque face des dés étaient collés des papiers, et sur ces papiers on avait écrit tous les mots de la langue dans leurs différents modes, temps ou déclinaisons, mais sans ordre. Le maître m’invita à regarder, parce qu’il allait mettre la machine en mouvement. A son commandement, les élèves prirent chacun une des manivelles de fer, au nombre de quarante, qui étaient fixées le long du métier, et, faisant tourner ces manivelles, ils changèrent totalement la disposition des mots. Le professeur commanda alors à trente-six de ses élèves de lire tout bas les lignes à mesure qu’elles paraissaient sur le métier, et quand il se trouvait trois ou quatre mots de suite qui pouvaient faire partie d’une phrase, il la dictait aux quatre autres jeunes gens qui servaient de secrétaires. Ce travail fut recommencé trois ou quatre fois, et à chaque tour les mots changeaient de place, les petits cubes étant renversés du haut en bas. L’approche que l’Internet Archive a adopté pour présenter ses livres numériques participe de leur

L’approche que l’Internet Archive a adopté pour présenter ses livres numériques participe de leur  Lewis Carroll y avait-il déjà pensé, lorsqu’il écrivit la forme du texte qu’Alice se représente, en écoutant la narration des malheurs qu’en fait la Souris ? Cette dernière la prévient que son histoire « est bien longue et bien triste », en soupirant et en regardant sa queue. Alice, confondant « narration » (tale, en anglais) et « queue » (tail), se demande ce que cette queue, effectivement longue, a de triste. Mais il est vrai que ce texte se lit aisément, quand on y pense… Plus sérieusement, l’excellent

Lewis Carroll y avait-il déjà pensé, lorsqu’il écrivit la forme du texte qu’Alice se représente, en écoutant la narration des malheurs qu’en fait la Souris ? Cette dernière la prévient que son histoire « est bien longue et bien triste », en soupirant et en regardant sa queue. Alice, confondant « narration » (tale, en anglais) et « queue » (tail), se demande ce que cette queue, effectivement longue, a de triste. Mais il est vrai que ce texte se lit aisément, quand on y pense… Plus sérieusement, l’excellent  Si la femme de César doit rester au-dessus de tout soupçon (selon Plutarque, qui écrivait en grec, il aurait dit, en fait, „ὅτι“ ἔφη „τὴν ἐμὴν ἠξίουν μηδ´ ὑπονοηθῆναι“), son mari, lui, ne doit pas mener la res publica en bateau (surtout si ce n’est pas le sien, afin d’éviter qu’on dise de lui ce qu’on reprochait à Pie X, de mener la barque de Saint Pierre à coups de gaffe, pape dont l’encyclique Gravissimo officii munere avait été rebaptisée par ses critiques Digitis in oculo, ou doigt dans l’œil) même si Caesarem legato alacrem eorum.

Si la femme de César doit rester au-dessus de tout soupçon (selon Plutarque, qui écrivait en grec, il aurait dit, en fait, „ὅτι“ ἔφη „τὴν ἐμὴν ἠξίουν μηδ´ ὑπονοηθῆναι“), son mari, lui, ne doit pas mener la res publica en bateau (surtout si ce n’est pas le sien, afin d’éviter qu’on dise de lui ce qu’on reprochait à Pie X, de mener la barque de Saint Pierre à coups de gaffe, pape dont l’encyclique Gravissimo officii munere avait été rebaptisée par ses critiques Digitis in oculo, ou doigt dans l’œil) même si Caesarem legato alacrem eorum.

Cette exigence illustre ce que l’historien et le politologue Élie Barnavi, dans son passionnant ouvrage – qu’il qualifie lui-même de « pamphlet politique » – mentionné dans l’exergue (la citation fait écho aussi à une certaine actualité française), appelle le « fondamentalisme révolutionnaire juif ». Ce phénomène (qu’il ne faut pas confondre avec le nationalisme juif essentiellement laïc) vise à imposer en Israël un « système total », où la religion n’est pas « un domaine distinct des autres formes d’activité sociale » et politique (comme elle l’est dans le monde occidental) : « ici, pas d’État qui précède la “religion”, comme dans le christianisme, mais une “religion” qui invente l’État pour en faire sa chose, et qui se confond avec lui. » C’est cette confusion que l’on retrouve dans l’expression « national et religieux ». On ne peut qu’espérer qu’aucun groupuscule ne passera du souhait à l’action (comme on en a

Cette exigence illustre ce que l’historien et le politologue Élie Barnavi, dans son passionnant ouvrage – qu’il qualifie lui-même de « pamphlet politique » – mentionné dans l’exergue (la citation fait écho aussi à une certaine actualité française), appelle le « fondamentalisme révolutionnaire juif ». Ce phénomène (qu’il ne faut pas confondre avec le nationalisme juif essentiellement laïc) vise à imposer en Israël un « système total », où la religion n’est pas « un domaine distinct des autres formes d’activité sociale » et politique (comme elle l’est dans le monde occidental) : « ici, pas d’État qui précède la “religion”, comme dans le christianisme, mais une “religion” qui invente l’État pour en faire sa chose, et qui se confond avec lui. » C’est cette confusion que l’on retrouve dans l’expression « national et religieux ». On ne peut qu’espérer qu’aucun groupuscule ne passera du souhait à l’action (comme on en a  Il ne s’agit pas ici de celle d’Elisabeth II, dans laquelle le président américain s’est récemment pris les pieds – ou plutôt

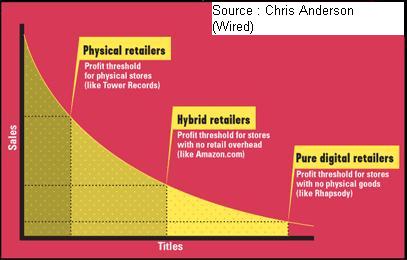

Il ne s’agit pas ici de celle d’Elisabeth II, dans laquelle le président américain s’est récemment pris les pieds – ou plutôt  La longue traîne en question dénote un phénomène d’offre et de demande présent dans le cas d’un stock quasi infini – ce qui est possible avec le numérique, là où le stockage d’un objet dématérialisé (livre, disque…) prend

La longue traîne en question dénote un phénomène d’offre et de demande présent dans le cas d’un stock quasi infini – ce qui est possible avec le numérique, là où le stockage d’un objet dématérialisé (livre, disque…) prend  Si Amazon peut, grâce à son immense fonds (augmenté par les accès qu’il fournit aux vendeurs de livres épuisés) et son bouche-à-oreille (le réseau social des commentaires, réels ou non, à propos des ouvrages présents dans son catalogue), constituer une longue traine rentable de livres « physiques », si les très grandes bibliothèques numériques peuvent (ou pourront) créer l’équivalent numériquement, le développement d’

Si Amazon peut, grâce à son immense fonds (augmenté par les accès qu’il fournit aux vendeurs de livres épuisés) et son bouche-à-oreille (le réseau social des commentaires, réels ou non, à propos des ouvrages présents dans son catalogue), constituer une longue traine rentable de livres « physiques », si les très grandes bibliothèques numériques peuvent (ou pourront) créer l’équivalent numériquement, le développement d’