La carrière du photographe Richard Avedon a commencé avant la naissance d’Annie Leibovitz et s’est achevée au début des années 2000 (il est décédé en 2004). À première vue, les expositions qui leur sont consacrées simultanément à Paris invitent la comparaison : photos de mode glamour mondialement connues pour les mêmes magazines, portraits de célébrités, d’inconnus et de membres de leurs familles.

Mais la différence est profonde, tout d’abord par le parti pris de chacune d’elles. La présentation de l’œuvre d’Annie Leibovitz est organisée de manière à mêler, à intégrer, à tisser le public, l’anonyme et le privé tels qu’ils le sont d’ailleurs dans sa vie ; le choix et l’agencement sont construits par l’artiste (quelques panneaux illustrent la façon dont elle s’y est prise), sorte de mise en scène des mises en scènes que sont chacune de ses photos, et qui fait ressortir le sens profond qui lie le tout au fil des quinze années représentées à l’exposition (on se rappellera des immenses photos de Monument Valley comme érigées à la mémoire de son père et de Susan Sontag, et suivant immédiatement leurs photos sur leurs lits de mort). À l’opposé, dirait-on, l’œuvre d’Avedon est organisée en deux parties – photos de mode des années 50 d’une part, et portraits de célébrités puis surtout d’anonymes d’autre part, choix méthodique qui exclut presque totalement des pans entiers de son œuvre, moins connus.

C’est là encore une différence entre les deux approches : si l’un et l’autre sont connus pour leurs photos iconiques – Annie Leibovitz pour John Lennon agrippé nu à Yoko Ono et Richard Avedon pour la frêle et élégante Dovima en robe de Dior entre deux éléphants qu’elle semble repousser tel Samson les colonnes du Temple, par exemple – la première permet de découvrir son grand talent de portraitiste allant à l’intime, tandis que la seconde, s’ouvrant justement par deux des œuvres les plus connues (Diovima et ses deux éléphants et les deux portraits de Samuel Beckett), ne s’écarte que trop rarement du systématique et du hiératique pour en montrer l’exceptionnel, telle cette photo de Marguerite Duras en petite fille malicieuse qui vient de jouer un mauvais tour qui l’amuse beaucoup, ou cette autre photo bien plus curieuse (et amusante) de Diovima entre ses deux éléphants, où les trompes des deux pachydermes et le bras droit de la modèle s’élèvent en un même geste, comme pour un élégant pas de trois.

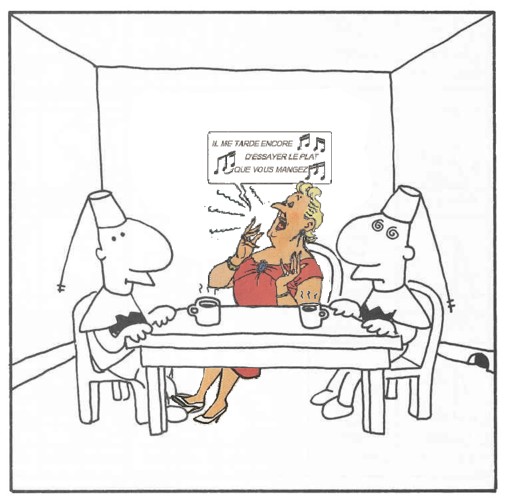

Les photos de mode des deux artistes – d’une grande élégance dans leurs genres respectifs – sont essentiellement différentes. La mise en scène d’Avedon saisit le mouvement dans sa lancée, la robe qui froufroute, le pied qui va se poser : ses sujets ont l’air pris inopinément, tels Suzy Parker et Robin Tatersall en patins à roulettes place de la Concorde (habillés par Dior, ce n’est pas un détail), la même Suzy Parker (habillée par Balmain cette fois) sortant du Café des Beaux-Arts, sa cape volant au vent, les pieds élégants flous du fait de leur mouvement rapide, Elise Daniels (en Balenciaga) jetant un regard de côté à des acrobates et musiciens de rue dans le Marais. L’élégance du mannequin qui contraste souvent avec le décor en décrépitude ou canaille et le mouvement saisi – bien plus féminins et racés que les déhanchements stéréotypés et mécaniques des défilés de mode actuels – ne manquent pas de mettre en valeur l’œuvre du grand couturier qu’elle porte et de montrer comment elle se déploie dans l’espace (même s’il doit être particulièrement difficile de produire ces fabuleux effets de cape volant au vent sans une batterie de ventilateurs judicieusement disposés pendant la prise de vues). Leibovitz, quant à elle, immobilise, en quelque sorte : elle photographie la personne posée, « floute » l’arrière-plan, et nous montre un moment d’éternité tout en faisant appel à notre affect. Heureusement qu’Avedon se départit parfois de sa posture essentiellement esthétique pour laisser cours à son humour, comme dans la photo de Suzy Parker – toujours elle – penchée sur un flipper à la Piscine Deligny. Sa robe de soirée Lanvin-Castillo se relève coquinement à l’arrière comme invitant le passant à la trousser.

Ce qui fait, entre autre, l’art de ces deux photographes c’est leur talent de mise en scène, mais cela ne suffit pas pour assurer la qualité d’une photo. Il est intéressant à cet égard de comparer les portraits d’un même sujet effectués par les deux artistes : celles de William Burroughs ou de Susan Sontag, par exemple. Avedon cadre de façon très originale le premier, à gauche de la photo, en partie mangé par la marge (symbolisme élémentaire, mon cher Watson), le reste est le fond blanc, le tout avec le cadrage typique à Avedon, une bordure noire en deux parties, un « U » pour trois des côtés, surmonté d’une barre horizontale qui ne le touche pas ; Leibovitz le prend (aussi) de profil, et en fait ressortir le côté monumental et de mort-vivant. Quant à Susan Sontag, grâce à – ou malgré – la proximité entre la photographe et son sujet, les portraits qu’en fait Leibovitz font ressortir l’intensité, la passion et l’intelligence de l’écrivain (et, dans l’intimité, la Passion que fut sa fin de vie), tandis qu’elle n’est qu’un portrait parmi d’autres pour Avedon (ce qui n’est pas le cas de tous ses portraits, comme on le verra plus loin).

Mais revenons à la mise en scène d’Avedon : dans la salle qui suit la période mode des années 50, on tombe sur une immense fresque murale composée de trois panneaux raccordés. Y sont représentés certains des artistes de The Factory, le studio créé à New York dans les années 60 par Andy Warhol, où se retrouvait l’avant-garde de l’époque. Tout en étant savante et fort bien calculée, la composition ne manque pas de piquant dans un jeu de symétrie/dissymétrie et se lit à divers niveaux. Les personnages, debout, de trois-quart ou de profil et regardant tous la caméra à l’exception de celui à l’extrême droite – c’est Andy Warhol, le maître de céans, qu’on aurait pu bêtement représenter au centre tel Jésus et ses apôtres (ils sont treize, sur la photo) – sont disposés en quatre groupes : deux groupes de deux aux extrémités, deux groupes de quatre et de cinq au centre. Dans celui du centre-gauche, quatre hommes nus leurs vêtements jonchant le sol, mais avec des variantes : celui de gauche est la star transexuelle « pre-op » Cindy Darling, et celui de droite, l’acteur Tom Hompertz1, tient sa veste du bout des doigts, comme s’il venait de la retirer et allait la laisser tomber. Le groupe de centre-droite est composé de trois hommes – le poète, photographe et réalisateur Gerard Malanga, le réalisateur Paul Morrissey dont on n’aperçoit que la tête et l’acteur Taylor Mead – et de deux (« vraies ») femme – les actrices Viva et Brigid Polk2. Ils sont tous habillés, à l’exception du sein droit de Polk. À l’extrême gauche, Paul Morrissey derechef, en cap et habillé en noir, et le célébrissime Joe Dallesandro dans le plus simple appareil (tenue dans laquelle il s’était fait connaître). À l’opposé, le même Joe Dallesandro en noir, aux côtés d’Andy Warhol en train de sortir du portrait. Et comme pour souligner le propos, face à cette fresque une photo du couple de poètes de la beat generation, Peter Orlovsky et Allen Ginsberg (qui n’est pas que l’auteur du bouleversant Kaddish ou de Howl à la gloire de ses amis), enlacés, nus.

Les tableaux de groupe ne sont pas une invention de la photographie : La Ronde de nuit de Rembrandt, Louis XIV présentant le Dauphin à la Cour ou La Cène de Salvador Dalí en sont quelques exemples. Avedon (et Leibovitz de son côté3) innove dans le genre, comme il l’avait fait plus tôt pour les photos de mode. Andy Warhol and members of The Factory en est un bel exemple dans un genre, mais aussi, différemment, la photo des Générales des Filles de la Révolution américaine4 ne manque pas de saveur : des dames d’âge canonique, toutes habillées comme la Reine d’Angleterre, se préparent à poser ; elles sont placées classiquement : deux d’entre elles assises au premier plan le regard vague, les mains croisées sur leur giron et la traîne savamment drapée autour d’un pied de leur fauteuil, huit de leurs compagnes disposées en demi-cercle à l’arrière, certaines finissant d’ajuster leur robe de soirée, tandis leur imposante Présidente Générale, au centre, tourne le dos à la caméra, probablement en train de donner ses dernières directives à ses troupes. Photo volée ou non, elle ne manque pas de cocasse. Avedon l’avait d’ailleurs fait aussi dans quelques-unes de ses photos de mode : celle prise au comptoir de chez Maxim’s en 1959, composée de trois couples – les femmes en robe de soirée blanche, les hommes en costume noir en des poses gentiment outrées ; au centre, la si mignonne Audrey Hepburn avec l’humoriste Art Buchwald, chapeau à la tête. Sur le mur du fond, deux gravures de mode… Tout pour mettre en valeur sans y paraître les robes de Balmain, de Dior et de Patou.

La seconde grande partie de l’exposition propose une quantité de portraits de célébrités et d’inconnus, bien trop systématique à notre goût, la grande majorité prise dans les mêmes conditions que l’on pourrait qualifier de cliniques (voire d’anthropométriques) : le sujet, impassible, fait face à la caméra, et le fond est blanc. Dans cette (con)fusion, on remarque pourtant des photos fort intéressantes : le triptyque Stravinsky, où la seule – mais cardinale – différence entre les photos est le regard : baissé et comme absent à gauche, relevé au centre et perçant à droite ; les regards de Jean Renoir ou de John Ford ; une Marilyn Monroe en tenue de soirée mais le visage dénotant un profond désarroi, loin des photos glamour de l’actrice ; trois photosa, b, c très originales du pianiste Oscar Levant – dont le rêve tendre et cocasse, dans le film Un Américain à Paris, est celui de tout musicien : être en même temps le soliste, le chef, tous les musiciens, voire tout le public… – avec une expression et, dirait-on, un maquillage de clown… Pour l’intime, à l’opposé Leibovitz qui en montre les traces tout au long de la période couverte par l’exposition, on ne verra que quelques photos du père du photographe, fort âgé, bien mis et le regard se détournant de l’objectif, ou la main dissimulant sans doute un rire.

Quant aux inconnus, ils font partie de la série In the American West prises dans le fin fond de l’Amérique profonde sur une période de six années : femmes au foyer, petites mains, fermiers, ouvriers, sans domicile fixes, aux visages las marqués par leur dur labeur ou le perpétuel combat pour la survie, les habits tâchés par la matière qu’ils manipulent et qui les dévorent, ceux que nul n’aura pris la peine de regarder jusqu’à ce qu’Avedon l’ait fait pour nous, à l’instar de celui du sdf Clarence Lippard, dont la peau ressemble à la terre desséchée du désert ; malgré cela, son regard perçant fixe la caméra, et sa belle chevelure semble comme disposée par un vent caressant ; le jeune mineur de fond James Story se tenant tel un forçat ou un martyr épuisé… Mais il n’y a pas que des laissés pour compte qu’il y a photographiés : un propriétaires à l’air arrogant, une femme au foyer bien dans ses pompes, une ouvrière couverte de billets de un dollar le jour de son anniversaire…

Cette exposition fort remarquable laisse toutefois un sentiment mitigé non pas sur l’œuvre d’Avedon mais sur le parti pris de l’exposition, où la systématisation et l’esthétisme ont pris le dessus. Ce dernier est particulièrement dérangeant dans la série In the American West, où, à force d’admirer les photos présentées à la queue-leu-leu on en oublie le sujet – ce qui n’est pas le cas pour celles de Leibovitz, présentées chacune comme unique et distincte de ses voisines, et qui attirent l’empathie. La systématisation a aussi exclu bien d’autres portraits faits par Avedon de certains des sujets exposés ici et plus intéressants : sans doute ne correspondaient-elles au critère de pose quasi unique (impassibles face à la caméra) qui a semblé présider au choix. C’est dommage, mais il ne faut pas en bouder la visite.

1 Le catalogue orthographie incorrectement son nom « Hempertz » dans la légende de la photo.

2 De son vrai nom Brigid Berlin.

3 On se rappellera de la photo du gang cabinet Bush dont nous avons parlé ailleurs ou de celle de la photographe Cindy Sherman prise en compagnie de huit sosies ; Leibovitz explique que sa collègue n’aimait pas être prise en photo, et c’était la seule façon qu’elle avait trouvé pour la convaincre de poser. Mais aussi, le second degré des tableaux de la série des couvertures pour Vanity Fair tels que Master Class (avec non moins que Nicole Kidman, Catherine Deneuve, Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Kate Winslet, Vanessa Redgrave, Chloë Sevigny, Sophia Loren et Penelope Cruz… !), Ben Stiller, Owen Wilson, Chris Rock et Jack Black avec quatre pingouins, ou enfin le tryptique Boys’ Town – clin d’œil au tryptique de La Factory d’Avedon ?

4 Fondé en 1890, c’est un ordre héréditaire composé exclusivement de descendantes de personnes ayant contribué à l’indépendance des États-Unis, et ayant pour vocation de « garder l’Amérique forte en promouvant le patriotisme, conservant l’histoire des US et soutenant des programmes pédagogiques ».

Jeff et Akbar entrent dans un grand magasin situé à côté de l’Hôtel de Ville de Paris. Akbar veut s’acheter un nouveau fer à repasser ; le sien, âgé, souffre de la goutte et de rhumatismes articulaires dus à de trop grands dépôts de calcium. Akbar, le pied cassé, souhaite prendre l’ascenseur. Il y en deux près de l’entrée. Nos compères attendent patiemment. La cabine de gauche se trouve au sous-sol d’où elle ne s’en détache qu’après un long moment ; elle passe finalement sans s’arrêter vers les étages supérieurs. La cabine de droite est coincée au 5e et quand elle descend, elle s’arrête à chaque palier à l’exception de celui concerné, puis file vers les sous-sols.

Jeff et Akbar entrent dans un grand magasin situé à côté de l’Hôtel de Ville de Paris. Akbar veut s’acheter un nouveau fer à repasser ; le sien, âgé, souffre de la goutte et de rhumatismes articulaires dus à de trop grands dépôts de calcium. Akbar, le pied cassé, souhaite prendre l’ascenseur. Il y en deux près de l’entrée. Nos compères attendent patiemment. La cabine de gauche se trouve au sous-sol d’où elle ne s’en détache qu’après un long moment ; elle passe finalement sans s’arrêter vers les étages supérieurs. La cabine de droite est coincée au 5e et quand elle descend, elle s’arrête à chaque palier à l’exception de celui concerné, puis file vers les sous-sols.