’était un soir. Le ciel était sombre, nuageux et triste. La lune laissait seulement arriver jusqu’à nous, à travers des échappées de nuages semblables aux blessures d’un ciel meurtri, quelques pâles rayons d’une lumière blafarde et lugubre. La tempête sévissait sur l’Océan en tordant les mâts de vaisseau comme des brins de paille ; les vagues rugissaient, ardentes à saisir leur proie. On entendait çà et là des clameurs étranges qui navraient le cœur ; c’était comme le cri suprême d’un équipage en détresse. La pluie tombait par torrents, et les vents déchaînes emportaient des trombes d’eau en violentes rafales. De temps à autre retentissait, dans le creux des rochers et au faîte des vieilles tours féodales en ruines, le cri lugubre des orfraies que la fureur des éléments empêchait d’aller chercher leur proie, et les hurlements des loups répondaient dans le lointain à cette harmonie sinistre.

Le vulgaire disait que la nuit était épouvantable ; les poëtes diront que c’était une nuit romantique.

Dans un élégant cottage de l’île de Jersey, Victor Hugo veillait. Il méditait le plan d’un nouvel ouvrage qui devait mettre le sceau à sa renommée, et au bas duquel sa main écrirait l’opus exegi d’Horace.

C’était une épopée monumentale sur les misères du siècle. Déjà les personnages qui devaient jouer un rôle dans cette épopée se pressaient sur le seuil de son imagination et heurtaient à l’huis de son poème. C’étaient des jeunes filles éplorées comme les vierges de Verdun chantées jadis par le poëte, des enfants malheureux et plaintifs dont l’enfant-roi, Louis XVII, mort vieux de douleur avant d’avoir douze ans, conduisait le chœur gémissant, des destinées brisées, des jeunesses fanées dans leur fleur, des génies incompris, des vertus méconnues et calomniées; en un mot, la grande armée des affligés traversant la vallée des larmes en jetant un cri de souffrance vers la terre, un cri d’espoir vers Dieu. Le christianisme, ce vieil ami de l’enfance et de la jeunesse du poëte, lui apparaissait comme le consolateur de toutes les afflictions, le soutien de toutes les épreuves, le dernier espoir des désespérés, le père des orphelins, le compagnon des abandonnés, l’immortel médecin de toutes les maladies de l’âme et du corps. Les croyances qu’il avait reçues d’une mère chrétienne se réchauffaient dans son cœur; il allait peut-être écrire un livre sublime, et son ange gardien n’attendait plus que la prière prête à sortir de ses lèvres pour la porter au pied du trône de Dieu, qui donne à la terre le soleil et la rosée et l’inspiration au poëte.

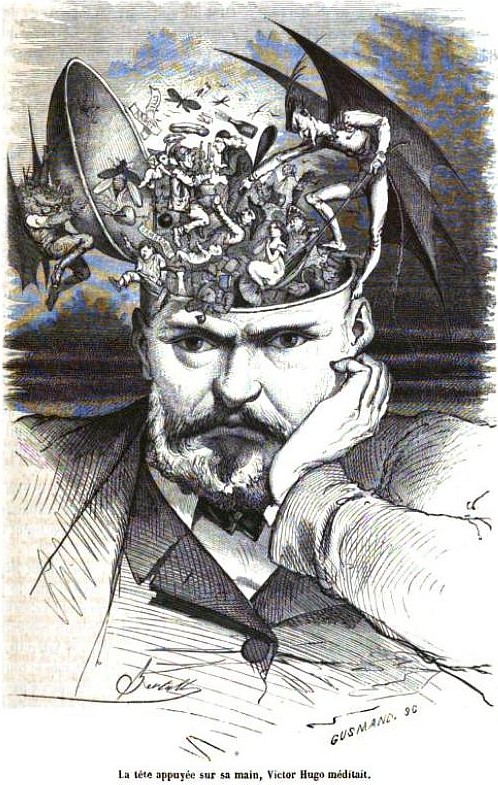

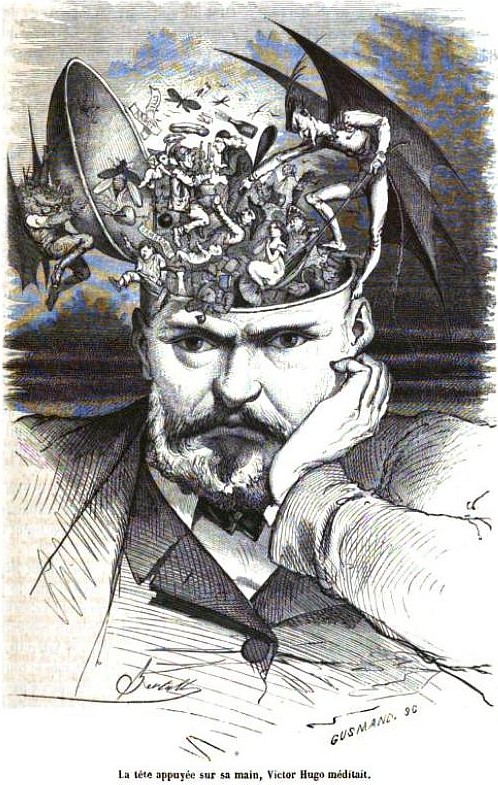

L’ange attendit en vain. Le poëte ne pria pas. L’orgueil, l’amour de la popularité, la confiance présomptueuse du génie dans ses propres forces, l’esprit de révolte et de haine, arrêtèrent sur ses lèvres entr’ouvertes la prière prête à commencer. Peu à peu la rêverie de Victor Hugo se changea en rêve, il tomba dans une espèce de sommeil magnétique, et, les yeux ouverts quoique endormi, il continua, la tête appuyée sur sa main, su méditation somnambulique sur le sujet et le plan de son poëme.

Or vous saurez que, dans cette nuit néfaste, Méphistophélès cheminait dans les airs, porté sur ses ailes de chauve-souris, dans la compagnie d’Astaroth, son camarade de chute et de peine. Les deux esprits malfaisants allaient à la chasse des âmes, et ils espéraient rapporter de leur course un riche butin. En passant devant l’île de Jersey, Astaroth, qui venait de faire une rafle d’âmes en planant sur les vagues, où s’étaient engloutis plusieurs pêcheurs dont les deux dernières paroles avaient été une malédiction et un blasphème, dit à Méphistophélès :

— Maître, vous qui voyez tout, voyez-vous cette lumière qui brille là-bas au milieu de cette effroyable nuit ?

— Je la vois.

— Maître, vous qui savez tout, savez-vous ce qui se passe [?] dans ce chalet solitaire ?

— Je le sais. Un homme y est assis, il est en proie à un sommeil sans repos qui lient de la méditation et du rêve.

— Quel est cet homme ?

— Un poëte, autrefois notre ennemi, maintenant un de mes féaux, et à qui je dois de nombreuses recrues. C’est lui qui, dans l’avant-dernier de ses poèmes, fait embrasser Bélial et Jésus-Christ, et qui, dans le dernier, n’a pas craint de mettre un pourceau en face de Dieu lui-même :

Le pourceau misérable et Dieu se regardèrent.

— Victor Hugo !

— C’est toi, diablotin, qui l’as nommé.

— Maître, une idée.

— Et laquelle ?

— Nous faisons un métier de dupes. Nous sommes là à glaner des âmes depuis le commencement de la nuit, quand il y a peut-être à faire dans ce chalet un coup de partie. Vous savez que c’est toujours par les écrivains que nous avons réussi à gagner nos plus fructueuses batailles. Le meilleur de nos auxiliaires, c’est un mauvais livre.

— Entrons, répondit Méphistophélès qui devinait avant de comprendre.

Ils volèrent à tire-d’aile vers le chalet, et, sur leur passage, les croassements des oiseaux de la nuit devinrent plus lugubres, et les nuages, aussi noirs que des taches d’encre, mirent le ciel en deuil. La lune, comme un œil solitaire ouvert au milieu du ciel, les regardait tristement passer.

Portes et fenêtres, tout était clos hermétiquement. Cependant les deux esprits malfaisants entrèrent avec autant de facilité que si les portes et les croisées étaient grandes ouvertes.

— Ah ! ah ! s’écria en ricanant Méphistophélès après avoir jeté un rapide regard sur le poëte endormi, je m’aperçois que nous sommes ici chez nous. Voilà un front qui ne s’est pas armé contre nos entreprises nocturnes du signe de la croix. Allons, Astaroth, vite à la besogne ! Ouvre-moi ce crâne et lève-moi le couvercle prestement, pour que je voie mieux ce qui s’y passe.

A ces mots, Astaroth traça avec son doigt une ligne de feu autour du front du poëte, qui rêvait dans ce moment que M. Viennet était descendu sur les bords du Styx pour aller quérir main forte, qu’il en avait ramené M. de Jouy, et que les deux poëtes classiques essayaient de le scalper. C’était une torture atroce, inouïe, insupportable. Cependant l’opération avait été aussi rapide que la pensée. Dupuytren lui-même, dont la main trépanait avec une dextérité que les chirurgiens appelaient de la grâce, aurait eu quelque chose à apprendre en voyant faire Astaroth.

— Bien ! bien ! murmura Méphistophélès, nous sommes arrivés au bon moment, le cerveau est en travail, la marmite autoclave est à l’état d’ébullition, et notre visite n’aura pas été inutile. Astaroth, passe-moi ta fourche.

Il n’y a pas de diable en voyage qui n’ait un bout de fourche sur lui. C’est l’outil du métier. Astaroth passa donc sa fourche à Méphistophélès, qui se mit gravement à la tailler, ainsi que la sienne.

— Et que voulez-vous faire de ces deux fourches ? demanda Astaroth.

— Ne le devines-tu pas ?

— Non, maître.

— Eh bien, j’en veux faire une fourchette et une cuiller.

— Et à quoi vous serviront-elles ?

— A faire une salade dans un crâne ! s’écria Méphistophélès avec un affreux éclat de rire.

En cet instant même Méphistophélès commençait sa salade diabolique. Armé de ses deux tronçons de fourches, dont il se servait en guise de couvert de buis, il tournait et retournait, d’une main infatigable, dans le crâne du poète les idées, les sentiments, les images, les métaphores, les caractères qui s’y trouvaient en fusion, de manière à produire dans son cerveau la macédoine la plus étrange, le plus épouvantable gâchis.

Le forçat coiffé du bonnet du bagne et traînant son boulet se trouvait nez à nez avec l’évêque coiffé de sa calotte et tenant des chandeliers d’argent qu’il lui offrait ; un pain de quatre livres flottait dans l’air et venait se mettre sous la dent… sous une dent nouvellement arrachée ! un Cupidon classique voltigeant au-dessus d’un cœur percé d’une flèche mythologique couronnait le forçat, dont il célébrait l’apothéose drolatique, tandis qu’un sergent de ville à l’air rogue et au tricorne menaçant, un Javert quelconque, cherchait à l’appréhender au collet ; un hanneton sorti des Mystères de Paris de M. Sue venait incessamment heurter en bourdonnant les parois endolories du crâne du poète, tandis que la mouche du coche de la Fontaine prenait son vol à côté d’une bouteille de vin de Champagne dont le bouchon sautait, symbole d’une joyeuse orgie.

— Si nous y mettions encore le cygne du Luxembourg ? disait Astaroth.

— Mettons-y le cygne du Luxembourg.

— Et la bataille de Waterloo, sans oublier le gros mot de Cambronne ?

— Va pour Waterloo et pour le gros mot.

— Et un dithyrambe contre les couvents ?

— Va pour le dithyrambe.

— Et une dissertation sur les égouts de Paris ?

— Mettons les égouts.

— Et un gamin de Paris en guise de piment ?

— Va pour le gamin de Paris.

Méphistophélès ne cessait de tourner et de retourner sa salade. Sa redoutable cuiller ramassait d’un côté une grisette éplorée et les mains jointes, —vraisemblablement l’infortunée Fantine, — tandis que sa fourchette rencontrait de l’autre un enfant nouveau-né, — très probablement l’innocente Cosette, — qu’il accommodait avec le chapeau galonné de Cambronne, sur les lèvres duquel, — ai-je dit les lèvres ? — un gamin de Paris, enjambant le crâne de Victor Hugo comme s’il s’agissait de la balustrade de la Porte-Saint-Martin, prenait un mot célèbre qu’il semblait jeter au public avec un pied de nez. Ce qui gênait le plus le poëte dans ce va-et-vient de toutes choses, c’était un étudiant qui, accoudé sur son orbite frontal, —qui sait ? Enjolras ou Lesgle de Meaux, dit Bossuet, — fumait philosophiquement sa pipe en tournant le dos à une barricade, tandis qu’un plongeur, peut-être Javert, déterminé au suicide, piquait une tète dans l’intérieur du cerveau du poëte, et qu’à l’autre extrémité un cygne semblait parler à l’oreille d’un juge penché lui-même vers l’oreille du poëte, sur laquelle Méphistophélès s’était perché pour suivre les progrès de son assaisonnement. Au-dessus de cette mayonnaise intellectuelle, l’argot et le style, représentant le vinaigre et l’huile, se donnaient le baiser Lamourette et fraternisaient.

C’était bien le plus épouvantable galimatias qui, de mémoire d’homme, eût eu un crâne humain pour saladier.

Le chaudron des sorcières de Macbeth n’était que de la Saint-Jean à côté.

Le chaos pouvait passer pour distinct, clair, plein de cohérence et de régularité.

Les arlequins de la place Maubert, où, selon les Mystères de Paris de M. Sue, on trouvait de tout, depuis des débris de truffes et de homards jusqu’à de vieux souliers, étaient un plat presque classique.

Le thé de Mme Gibou avec le sucre, l’huile, le poivre, la crème, le sel, le vin, le miel, le bouillon, et la cassonade, une boisson simple et élémentaire.

L’œil railleur et la bouche plissée par un sourire méchant et diabolique, Méphistophélès suivait, avec un amour-propre d’auteur qu’il ne prenait pas la peine de cacher, les progrès de son œuvre. Quant à Astaroth, il cherchait à apercevoir de côté ce qui se passait dans l’intérieur de la tête du poëte, et, si ses deux mains n’avaient pas été occupées à retenir le couvercle du saladier, pardon, je veux dire la calotte du crâne, il se serait tenu les côtes, tant il riait du bon tour qu’il jouait à Victor Hugo et à ses lecteurs.

La nuit s’écoula dans ce labeur infernal. Au premier rayon du jour, Méphistophélès et son compagnon disparurent.

Le poëte, qui avait passé la nuit la tête appuyée sur sa main, se réveilla à demi : — C’est étrange, dit-il, il me semble que pendant mon sommeil mes idées se sont arrangées d’elles-mêmes dans ma tête. C’est cela ! un forçat, un évêque, un boulet, une mitre, Cambronne, un gamin de Paris, le cygne du Luxembourg, les barricades de juin, Cupidon, l’idylle, le mélodrame, le pain de Jean Valjean, les dents de Fantine, le vin de Champagne, le style, l’argot, Waterloo, une enseigne de cabaret, le policier Javert. Écrivons le titre : les Misérables !

Deux éclats de rire stridents retentirent à l’une et à l’autre oreille du poète, et il lui sembla qu’il entendait ce mot retentir dans le lointain, peut-être comme le jugement de la postérité :

Tohu-bohu !

P. S. Cette légende a été racontée à ma plume par l’ingénieux et spirituel crayon de Bertall. Plus habile qu’elle, il a résumé pour les lecteurs de la Semaine des Familles le livre des Misérables, qu’elle n’aurait pas osé leur raconter. C’est pourquoi je ne fais que contresigner, ne varietur, son poëme traduit en vile prose par son dévoué collaborateur

Félix-Henri

Hans Holbein le Jeune (1497-1543), Le commerçant Georg Gisze (1532).

Hans Holbein le Jeune (1497-1543), Le commerçant Georg Gisze (1532). Piero di Cosimo (1461/2 Florence – 1521 ? Florence), Venus, Mars et Amour (vers 1505), détail.

Piero di Cosimo (1461/2 Florence – 1521 ? Florence), Venus, Mars et Amour (vers 1505), détail.