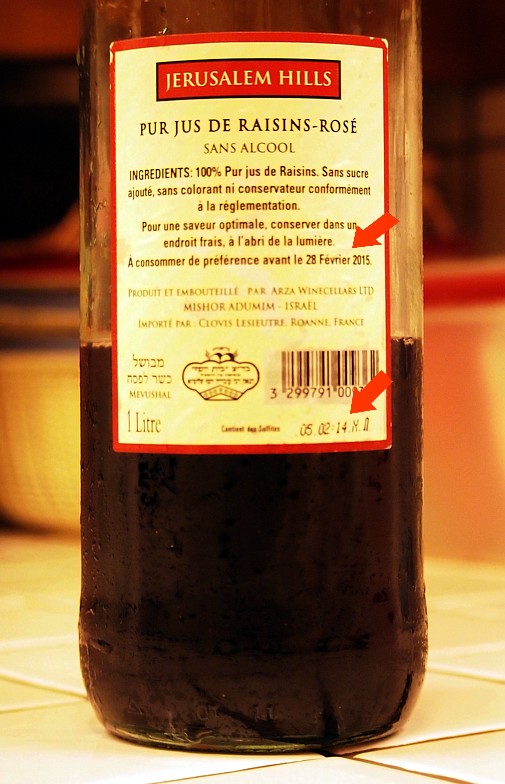

Le tailleur juif

Machine à coudre Singer, 1912. Source : Jewish Museum, Londres.

Archétype ou stéréotype ? Non : brave type, peinant à nourrir sa pauvre famille en reprisant des guenilles pour leur redonner une nouvelle vie et dont la sienne se termine souvent tragiquement. En Galicie, d’où provient ma famille paternelle, on dit que 80 % des tailleurs étaient juifs. Ils s’appelaient en conséquence Schneider (« tailleur » en allemand – après tout, c’était encore l’empire austro-hongrois), Portnoy (idem mais en russe), Nudel (de l’all. Nadel, « aiguille »), Fingerhut (« dé à coudre »), Hefter (celui qui agrafe des broderies ou autres objets à des habits), Talisman (celui qui tisse des châles de prière), Damsky (tailleur pour dames)…

Mon grand-père portait l’un de ces patronymes. Pendant un temps, il vendait des machines à coudre. Mon père, encore enfant, l’aidait. C’est pourquoi quand, bien des années plus tard, ma mère se mettait à notre belle machine noire toute brillante avec son logo doré « Singer », c’est lui qui passait le fil, enfilait l’aiguille, fixait le fil de la canette, et lançait à la main la roue de la machine puis passait le relais à ma mère qui activait alors le grand pédalier plutôt que la pédale électrique – très moderne alors – qu’elle ne pouvait aussi bien contrôler. Quand c’était elle qui s’y prenait seule, le fil s’embrouillait et la machine partait à l’envers, et mon père devait de toute façon intervenir pour démêler l’affaire. Je regrette maintenant d’avoir donné cette machine à une amie de famille, il ne m’en reste qu’un meuble attenant.

Ce n’était pas souvent que ma grand-mère emmenait ses enfants chez le tailleur de leur shtetl : pauvres, il fallait que les habits durent. On les faisait en conséquence plus longs et larges que strictement nécessaire. Mon oncle m’avait raconté qu’à l’essayage des manteaux il s’accroupissait subrepticement pour faire en sorte d’en avoir un qui ne traîne pas au sol et pour ne pas être la risée du village. Des années plus tard, il deviendra un Rudolf Valentino espagnol d’une rare élégance. Mes grands-parents, eux, sont partis en fumée.

Une cousine par alliance de ma mère habitait avec son mari au 37 rue Monge. Leur appartement n’était pas une chambre de bonne mais il n’y avait pas de salle de bain, on n’y trouvait qu’un évier avec l’eau courante (froide) et les toilettes étaient sur le palier. Il y avait sans doute du gaz à tous les étages, pourtant. Elle aussi était couturière juive et pauvre, bien que ne venant pas de ce kishke de l’Europe juive qu’était la Mitteleuropa, mais de Lettonie. Sa sœur (ou sa cousine ?), je l’appris bien plus tard et l’y vis d’ailleurs, habitait sur la Cinquième Avenue, à des années-lumière du Lower East Side. La cousine de maman confectionnait de forts élégants costumes pour femmes – peut-être pour hommes aussi, mais ce n’était que ma mère qui lui commandait des vêtements, pas mon père –, parfaitement coupés et cousus. Après son veuvage, elle partit s’installer sur la côte d’azur et brûla toutes ses économies dans les casinos de la région.

Non loin de l’endroit où je m’étais installé en rentrant en France dans la seconde moitié des années 1980, il y a un petit passage qui datait du XVIIIe siècle. Il était alors très pittoresque (il ne l’est plus, il est devenu branché). S’y trouvait entre autres une étroite et sombre échoppe de tailleur aux fenêtres poussiéreuses : tout à fait comme dans les contes d’antan et les vieilles gravures, il était rempli de piles de shmatess partout, du sol jusqu’au plafond, de morceaux de tissus, de costumes fatigués, de chemises froissées. Comme encerclé par cette jungle, un vieil homme au visage raviné et mal rasé surmonté d’une crinière blanche, était assis derrière une antique machine à coudre à pédalier – une Singer, peut-être, comme celle que j’avais connue enfant –, posée sur une petite table en bois et dont le bruit caractéristique (à ne pas confondre avec celui d’un train à vapeur) m’était encore si familier, tant d’années plus tard : zzzzzzt, brrrrrrrrr, silence pendant qu’on replaçait la pièce à coudre dans un autre angle ; zzzzzzzzzzzzt, brrrrrrrrrrrrr, silence… Il n’est pas étonnant que ce modèle ait fait l’objet d’une installation musicale.

Je ne me souviens plus ce qui m’y avait fait entrer la première fois. Une quelconque reprise ? Pourtant je sais y faire, il s’agissait peut-être d’une retouche plus importante. Ce dont je me rappelle, c’est que son travail avait été, comment dire, assez approximatif. Mais nous avions bavardé. Plus précisément, c’est lui qui avait parlé sans discontinuer, dans un français encore plus approximatif que sa couture et plus que mâtiné par du polonais et du yiddish, avec l’accent d’un Popeck mais en plus profond (et en authentique : Popeck parle français comme vous et moi sauf quand il fait le Juif) que j’avais bien du mal à comprendre, mais qu’importe, il parlait. Et j’étais revenu périodiquement pour l’écouter, comme on écoute une musique familière dont on ne connaît pas les paroles mais dont on comprend le sens profond.

J’avais pu tout de même en saisir des bribes de sa vie dont il me reste des bribes de bribes. En me les racontant, il m’avait même montré des grands cahiers cartonnés qu’il avait noircis de son écriture – en quelle langue, je ne sais plus – et où il avait relaté ses tribulations. Son fils, me dit-il, en avait fait traduire, les ferait publier. Il était parti après la guerre de Pologne en Israël, puis en France où il se trouvait depuis une cinquantaine d’années – quand on a connu certaines immigrations, il n’y a pas lieu de s’étonner qu’il n’ait pu apprendre à parler le français comme un Gavroche – et s’il travaillait encore à cet âge, c’est parce qu’à la maison sa femme l’ennuyait à mort… Un tempérament, ce tailleur.

Quelque temps plus tard, l’échoppe disparut. L’emplacement a été repeint de couleurs rutilantes, et l’on y vend des moulages de mains et de fesses de votre nouveau né.

La Triangle Shirtwaist Factory était un immense atelier de confection de blouses pour femmes qui occupait les trois derniers étages d’un bâtiment qui en comptait dix, situé près de Washington Place à New York. On y comptait quelque 500 ouvriers – surtout ouvrières – pour la plupart juifs. Le 25 mai 1911, un incendie s’y est déclaré et propagé extrêmement rapidement, empêchant l’usage des cages d’escalier, qui, d’ailleurs, avaient été verrouillés par les patrons pour éviter les vols… Cent quarante six travailleurs y trouvèrent la mort, ce qui en fait l’accident industriel le plus meurtrier de l’histoire des États Unis à ce jour.

La Triangle Shirtwaist Factory était un immense atelier de confection de blouses pour femmes qui occupait les trois derniers étages d’un bâtiment qui en comptait dix, situé près de Washington Place à New York. On y comptait quelque 500 ouvriers – surtout ouvrières – pour la plupart juifs. Le 25 mai 1911, un incendie s’y est déclaré et propagé extrêmement rapidement, empêchant l’usage des cages d’escalier, qui, d’ailleurs, avaient été verrouillés par les patrons pour éviter les vols… Cent quarante six travailleurs y trouvèrent la mort, ce qui en fait l’accident industriel le plus meurtrier de l’histoire des États Unis à ce jour.

Une magnifique et bouleversante élégie en yiddish que l’on peut écouter ci-dessous commémore ce tragique événement ; les informations divergent quant à sa date de composition, selon l’une des sources elle la précéderait mais aurait été utilisé après à cette fin (il en a d’ailleurs été de même pour le célèbre Temps des cerises, composé cinq ans avant la Semaine sanglante lors de la Commune de Paris, et qui en rappelle le souvenir). C’est une chanson d’amour, mais celle qu’un mort chante, tel une inversion du thème d’Orphée et d’Eurydice, à la femme qu’il aime : il lui dit qu’il est mort près des machines dont les hommes sont les esclaves, à l’instar de celles des Cinq cents millions de la Bégum de Jules Verne, de Metropolis de Fritz Lang ou des Temps modernes de Charlie Chaplin, travaillant sans cesse dans le tintamarre des chaînes en métal qui s’y entrechoquent tandis que coulent les larmes et que les dents grincent. Il l’implore de venir là où repose son corps, c’est ainsi qu’il trouvera la paix.

Les paroles en sont du poète W. Morris Rosenfeld (né en Pologne russe en 1862, décédé en 1923 à New York où il avait émigré en 1886), lui-même tailleur avant de devenir journaliste et éditeur d’un magazine littéraire yiddish. Animé d’une profonde conviction socialiste, ses poèmes plutôt sombres et désespérés, et reflètent les dures conditions de vie des ouvriers juifs de l’époque.

Ne me cherche pas

Là où verdoient les myrtes

Tu ne m’y trouveras pas, mon trésor.

Là où flétrissent les vies près des machines

C’est là qu’est mon lieu de repos (bis).

Ne me cherche pas

Là où chantent les oiseaux

Tu ne m’y trouveras pas, mon trésor.

Esclave je suis là où les chaînes résonnent

C’est là qu’est mon lieu de repos (bis).

Ne me cherche pas

Là où jaillissent les fontaines

Tu ne m’y trouveras pas, mon trésor.

Là où les larmes coulent, où les dents grincent

C’est là qu’est mon lieu de repos (bis).

Et si tu m’aimes d’un élan sincère

Alors viens à moi, mon trésor.

Et soulage mon cœur

Lourd de chagrin

Et rends-moi doux mon lieu de repos (bis).

Merci à Jacinta de m’avoir fait découvrir cette chanson, mélodie et texte (la traduction ci-dessus est une légère adaptation de la sienne).