Un certain sourire

France 2 : journal télévisé du 28 septembre 2012.

La flèche ci-dessus ne vise pas à attirer le regard vers le décolleté de la célèbre zygomateuse ; d’ailleurs, vous l’aurez remarqué, ce n’est ni tout à fait elle ni tout à fait une autre : il s’agit d’un tableau récemment dévoilé en Suisse (là où ils parlent un français qui n’est ni tout à fait le nôtre ni tout à fait un autre) qui serait celui de sa grande sœur, voire d’elle-même plus jeune, avant qu’elle ne découvre certaines réalités de la vie qui lui ont fait prendre cet air un peu coincé qu’on lui connaît.

Notre flèche est, en l’occurrence, dirigée à l’encontre de l’orthographe de son nom ; ou plutôt de son appellation, qui n’est pas si contrôlée que ça. On n’a pas encore retrouvé sa carte d’identité, il serait donc présomptueux d’affirmer que la forme adoptée par France 2 est incorrecte, là où on est habitué à lire « Mona », avec un seul n. D’ailleurs, Pierre Rosenberg, autrefois président du Louvre (où s’expose la dame – que certains affirment en fait être un homme –, derrière une vitre si blindée qu’on y distingue plus les appareils photos des touristes qui visent ses mirettes que l’original), écrit, dans son Dictionnaire amoureux du Louvre :

Mais pourquoi « La Joconde » et « Monna Lisa » (ou « Mona Lisa ») ?

Pour ceux que la question interpelle, voici la réponse qu’il y donne :

Lisons Vasari (pas toujours fiable) : « Léonard se chargea, pour Francesco del Giocondo, du portrait de Monna Lisa, son épouse. »

Il ne répond malheureusement qu’à la première partie de la question (et encore, en affirmant que rien n’est moins sûr), et continue, comme si de rien n’était, à l’appeler « Monna », tandis que le Louvre évite soigneusement d’utiliser ce titre dans sa notice en français, et écrit « Mona » dans la version anglaise.

Cette ambiguïté n’est pas récente : Arsène Houssaye, dans son Histoire de Léonard de Vinci, publiée en 1869, écrit en général « Monna Lisa » tout au long de son texte, mais quand il cite Vasari, orthographie « Mona Lisa », contrairement à ce qu’en a dit Pierre Rosenberg…

Selon le Rough Guide to Paris, la faute en est aux perfides Anglais :

“Mona Lisa” is, in fact, an English corruption of Monna Lisa – the historian Giorgio Vasari’s polite way of referring to madonna (my lady) Lisa Gherardini (…).

et rajoute, comme le fait d’ailleurs Rosenberg mais avec un clin d’œil :

However, it’s not certain that the Mona Lisa depicts Monna Lisa.

Voilà, on est fixé : Monna est un diminutif de Madonna, le sujet supposé du tableau, qui s’intitule dorénavant Mona.

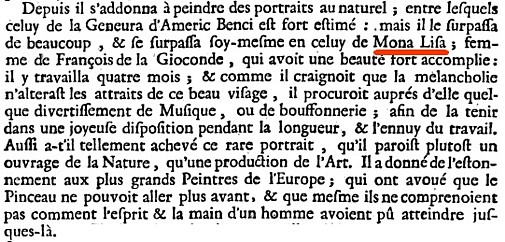

Quoi qu’il en soit, « Mona » a été utilisé en français il y a déjà fort longtemps : Isaac Bullart (1599-1671), dans son Académie des sciences et des arts, contenant les vies & les éloges historiques des hommes illustres qui ont excellé en ces professions depuis environ quatre siècles parmi diverses nations de l’Europe, avec leurs portraits tirés sur des originaux au naturel & plusieurs inscriptions funèbres, exactement recueillies de leur tombeaux, ouvrage complété, édité et publié par son fils Jacques-Ignace en 1682 à Bruxelles, écrit, dans le chapitre qu’il consacre à Léonard de Vinci, « cet illustre Florentin [qui] peut être mis au nombre de ceux en qui l’on rencontre par fois ces dons surnaturels que toute l’industrie humaine ne peut acquérir, et que l’on regarde comme les favoris du Ciel et les prodiges de la Nature » :

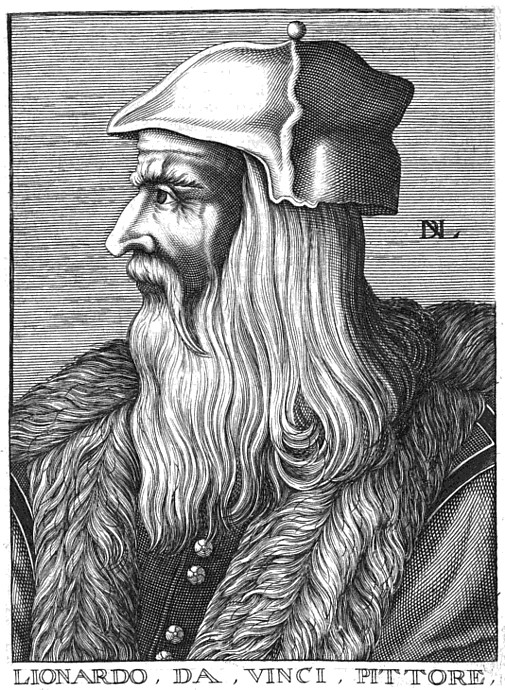

À ce propos, on ne peut manquer de signaler le beau portrait très singulier qui illustre le début de ce chapitre consacré à Léonard de Vinci, inspiré de celui qu’en a donné Giorgio Vasari dans l’édition de 1568 de son fameux Le vite de’ piu eccellenti pittori scultori et architettori. Le monogramme qu’on y distingue ici, « NDL », et qui se retrouve sur d’autres portraits de l’ouvrage de Bullart, est celui de Nicolas de Larmessin (1640-1725), comme on peut le constater grâce à l’inscription se trouvant sous l’une des autres gravures ainsi signées, De Larmessin, scul. (et ce que confirme la Biographie universelle de 1819), auteur des gravures grotesques de musiciens dont on avait déjà parlé.

De Larmessin est donc l’un des deux graveurs de l’Académie de Bullart, à propos desquels son fils écrit en préface :

Mon père […] appela pour ce sujet chez lui deux graveurs, qu’il tint plusieurs années à ses gages, leur faisant graver les portraits qu’il avait recueillis de divers endroits ; afin de rendre la mémoire de ceux qu’ils représentent, durable par le cuivre, & par la plume tout ensemble. […] Après quoi, pour mettre la dernière main à son ouvrage, je fis les éloges qui n’étaient pas encore composés, avec quelques autres dont je trouvai les portraits, & qui me parurent dignes d’y être ajoutés. […]

Peut-être aussi que tous les portraits ne plairont pas également, n’ayant pas tous une égale perfection ; quoi que faits par deux maîtres assez industrieux : mais j’espère qu’on excusera la rudesse qui se rencontre en quelques-uns, si l’on considère qu’ils ont été tirés après des estampes de bois, comme sont celles de Vasari, & qu’il est difficile de faire une bonne copie d’un méchant original. Il y en a beaucoup d’autres (je peux dire la plupart) pris sur des estampes de cuivre, où le burin a mieux réussi ; & il n’y en a point dont je ne puisse produire les originaux, la plus grande partie desquels je conserve avec le manuscrit de mon père.

Voici le portrait de Léonard de Vinci tel que le représente Larmoissin dans cet ouvrage :

Portrait de Léonard de Vinci, in l’Académie des sciences et des arts d’Isaac Bullart (1682)

Et voici « le méchant original » qu’on peut trouver dans une édition de 1568 de l’ouvrage de Vasari :

Giorgio Vasari : Portrait de Léonard de Vinci, in Le vite…, 1568

(cliquer pour agrandir)

On remarquera que l’une est l’image-miroir de l’autre, ce qui n’est pas le seul cas d’un tel renversement dans l’Académie de Bullart, résultant sans doute d’une copie droite par Larmessin de l’original vers sa planche à graver, et donc d’une inversion à l’impression ; en voici un autre exemple :

Portraits du cardinal Ægidius Albornotius (Gil Álvarez Carrillo de Albornoz)

À gauche, in Henri Albi : Eloges historiques des cardinaux illustres françois et estrangers mis en parallele avec leurs pourtraits, 1644.

À droite, in Isaac Bullart : Académie des sciences et des arts, 1682.

(cliquer pour agrandir)

On avait d’ailleurs utilisé intentionnellement ce procédé dans un contexte curieusement connexe à celui qui est à l’origine de ce billet-ci.

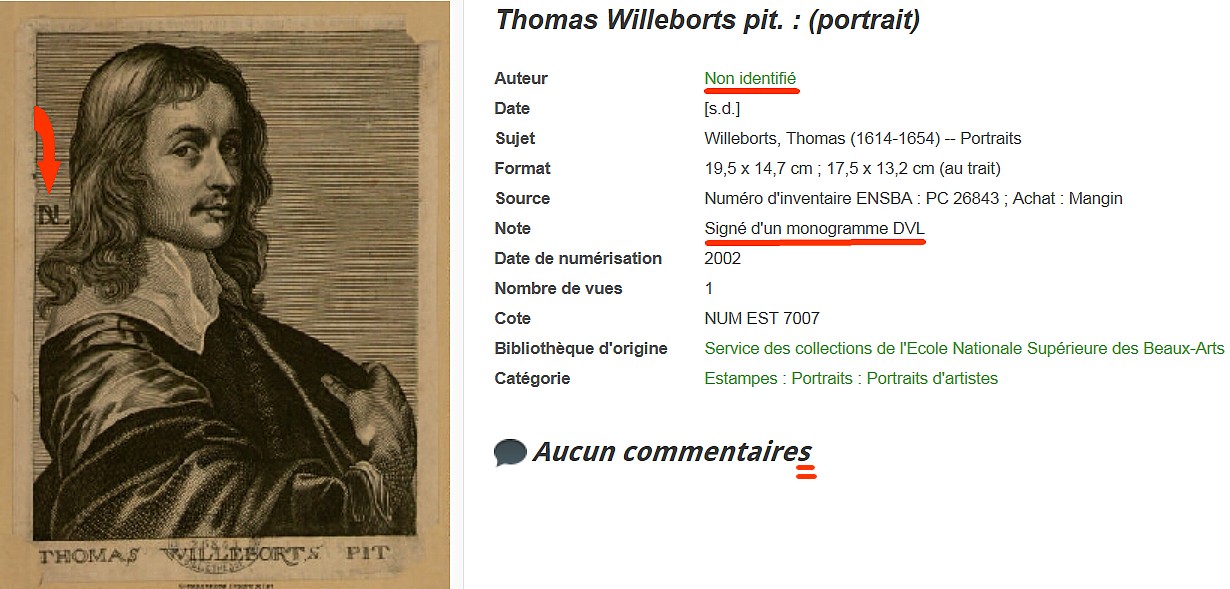

En passant, on signalera que la bibliothèque numérique de l’Institut national de l’histoire de l’art contient la reproduction d’un portrait de Thomas Willeborts, qui porte un monogramme identique à celui qu’on a vu et où ils lisent incorrectement « DVL » (ce que nous avions fait aussi à l’origine et qui nous a mené vers cette page de l’INHA…) et dont ils n’identifient pas l’auteur. Il s’agit donc de « NDL », signature de Nicolas de Larmessin, et cette estampe provient, elle aussi, de l’Académie d’Isaac Bullart. L’original que Larmessin a copié et inversé est dû à Antoine van Dyck (1599-1641). Quant à son sujet, il s’agit, comme l’indique une autre estampe de l’INHA, de Thomas Willeborts Bossaert peinctre très renommé, travaill admirablement bien en grandes figures, estimé pour pouvoir faire un pourtraict exactement bien, Son Altesse le Prince d’Orange Henry Frederic luj a faict faire beaucoup de pièces, comme aussi son filz le Prince Guillaume, aussi pour d’autres monarques, son maistre estoit Gerard Segers, est né de Bergue sur le Zoom l’an 1613 et demeure à présent à Anvers. Le leur ayant signalé, on espère qu’ils corrigeront leur notice sur le fond et sur la forme.

Notice de l’INHA concernant une estampe du portrait de Thomas Willeborts Bossaert

par Nicolas de Larmessin (cliquer pour agrandir)

S’il n’était pas obligatoire, ce changement était – en France – irréversible, jusqu’à très récemment. Fruit d’une décision souvent circonstancielle, il pesait sur toutes les générations suivantes, nées en France, et qui ne portant plus le poids de la nécessité d’origine, souhaitaient récupérer, à juste titre, ce qu’elles considéraient comme une partie de leur identité familiale. On lira à ce propos avec profit le très intéressant ouvrage de

S’il n’était pas obligatoire, ce changement était – en France – irréversible, jusqu’à très récemment. Fruit d’une décision souvent circonstancielle, il pesait sur toutes les générations suivantes, nées en France, et qui ne portant plus le poids de la nécessité d’origine, souhaitaient récupérer, à juste titre, ce qu’elles considéraient comme une partie de leur identité familiale. On lira à ce propos avec profit le très intéressant ouvrage de

Avant ce retour, j’étais venu passer un an à Paris à la suite de mon directeur de thèse, américain. J’avais sous-loué une chambre dans son appartement en attendant d’en trouver un pour moi. Un jour que je rentrais à la maison, il me dit – en anglais, il n’était jamais arrivé à maîtriser le français à l’exception des dialogues parfois amusants de la méthode Assimil – que la concierge (c’était avant qu’elles ne deviennent des gardiennes, puis ne finissent par disparaître) lui avait dit quelque chose qu’il n’avait pas très bien compris, il devait s’agir d’un problème avec la cuisine. Parti me renseigner, il s’avère que c’était ma cousine qui m’avait laissé un message. Confusion de moindre conséquence que celles entre « cou », « cuit » ou… « cul », par exemple. J’aurais dû lui recommander la lecture de l’ouvrage ci-contre…

Avant ce retour, j’étais venu passer un an à Paris à la suite de mon directeur de thèse, américain. J’avais sous-loué une chambre dans son appartement en attendant d’en trouver un pour moi. Un jour que je rentrais à la maison, il me dit – en anglais, il n’était jamais arrivé à maîtriser le français à l’exception des dialogues parfois amusants de la méthode Assimil – que la concierge (c’était avant qu’elles ne deviennent des gardiennes, puis ne finissent par disparaître) lui avait dit quelque chose qu’il n’avait pas très bien compris, il devait s’agir d’un problème avec la cuisine. Parti me renseigner, il s’avère que c’était ma cousine qui m’avait laissé un message. Confusion de moindre conséquence que celles entre « cou », « cuit » ou… « cul », par exemple. J’aurais dû lui recommander la lecture de l’ouvrage ci-contre…