Pieter Bruegel I (1562) : Margot la folle (Dulle Griet)

Cliquer pour agrandir.

La mort de Margaret Thatcher ravive, pour un temps du moins, le souvenir quelque peu rouillé de la Dame de fer. Pour certains, cette Margot la folle, droite dans son armure et l’épée à la main à l’instar du personnage central du célèbre tableau de Pieter Breughel l’Ancien, a semé la destruction (des services publics, des syndicats), la guerre (des Malouines) et la mort (de Bobby Sands et des autres neuf grévistes de la faim irlandais, de plus de 900 soldats argentins et britanniques). Pour d’autres, c’était une grande personnalité politique à l’égal d’un Winston Churchill : elle a sauvé le pays (dixit David Cameron) et surtout les marchés financiers, et permis le développement de la classe moyenne et son accès à la propriété.

Quant à Augusto Pinochet, autre leader charismatique et absolu dont on ne compte plus les victimes (« génocide, tortures, terrorisme international et enlèvements » selon les chefs d’accusation du mandat international à son égard), son souvenir – pour ceux qui le portent encore dans leur cœur ou la marque dans leur chair – alterne entre vénération pour sa lutte contre le communisme (ce pourquoi Ronald Reagan, que Thatcher qualifiait de « second homme le plus important de sa vie », l’admirait) et répugnance pour ses innombrables crimes, sans compter ses fraudes fiscales. Mort sans repentir (« Je ne compte pas demander pardon à qui que ce soit. Au contraire, ce sont aux autres de me demander pardon ») et sans autre punition qu’une assignation à résidence quelques jours avant son décès, son héritage très partagé est curieusement comparable à celui de Margaret Thatcher : bénéfique économiquement et atroce humainement.

Ces deux chantres d’un capitalisme dur se rencontrent dans Aliados (Alliés), l’opéra multimédia de Sebastian Rivas – fils d’exilé argentin – sur un livret d’Esteban Buch – né en Argentine –, qui sera créé en juin 2013 au Théâtre de Gennevilliers dans le cadre du festival ManiFeste-2013 de l’Ircam.

Les faits : on est en mars 1999. Thatcher rend visite à Pinochet qui est en résidence surveillée à Londres où il était venu se soigner, en attente d’une décision sur son extradition vers l’Espagne (il sera libéré en 2000 et pourra rentrer librement au Chili, où il avait quitté le pouvoir en 1990). Il est alors âgé de 83 ans. Thatcher, sa cadette de dix ans, avait démissionné quelques mois après lui. Cette visite, diffusée en direct à la télévision, a un sens éminemment politique et un sujet précis : l’ex premier ministre britannique vient remercier l’ex dictateur chilien d’avoir été son allié lors de la guerre des Malouines en 1982 et d’avoir « amené la démocratie au Chili ». Ils ne sont pas qu’alliés, voire complices, mais aussi de vieux amis : depuis que l’un et l’autre étaient redevenus de « simples citoyens », le général lui rendait visite chaque année à son domicile londonien et lui envoyait fleurs et chocolats à son arrivée en Angleterre.

Aliados questionne le souvenir de la guerre des Malouines, qui aura fait plus de 900 victimes : au premier chef, celui qu’en ont les deux protagonistes principaux de l’opéra face à face dans ce huis clos. Ils sont particulièrement diminués : tous deux ont subi des attaques cérébrales, Pinochet est en fauteuil roulant (ce qui ne l’empêchera pas de se lever et d’aller saluer ses partisans une fois libéré et reparti au Chili), tandis que Thatcher commence à exhiber des signes de démence sénile.

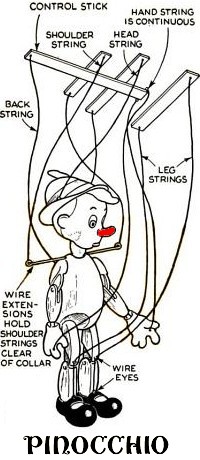

Ils sont en conséquence chacun accompagné d’un assistant – une infirmière pour l’un, un officier pour l’autre – personnages inventés chargés de surveiller leurs moindres gestes, de pallier leurs défaillances mentales et physiques (tel Spalanzani pour Olympia) face aux épreuves qui les attendent : le général doit passer une visite médicale qui devra déterminer s’il doit être extradé, et la dame de fer doit inaugurer sa statue en bronze. Mais au-delà de ce rôle d’assistant médical, ils symbolisent les conseillers occultes dont s’entourent des chefs d’État, et qui sont souvent la cheville ouvrière, voire les instigateurs, de leur politique.

Outre ces deux personnages et leurs ombres, il y a un cinquième acteur, si présent par son absence même tel un choreute dans les coulisses d’une tragédie grecque : c’est le conscrit, dont le corps transi de froid de chair à canon – corporalité invoquée dans la première et dernière réplique du livret – parle des tréfonds de la cale du Général Belgrano. C’est le navire de guerre argentin qu’un sous-marin nucléaire de la Royal Navy coule pendant la guerre des Malouines : 323 marins perdent ainsi la vie. Ironie de l’histoire : dans une vie précédente, ce croiseur faisait partie de la flotte de guerre américaine et avait pu échapper à l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941. Ce conscrit qui disparaît ainsi avec ses camarades de la classe de 63 – année de naissance du librettiste – peut aussi représenter par sa mort « inutile » les dizaines de milliers de ses compatriotes éliminés par la junte argentine et par sa révolte la jeunesse de ces années-là, « tant en Amérique latine qu’en Angleterre, qui commence à subir les affres de cette révolution conservatrice » (Sebastian Rivas).

Dans leurs moments de lucidité respectifs, le « vieillard impotent » et la dame au « regard perdu dans le vide » ne cherchent qu’à justifier leurs actions, l’un pour « la liberté des Chiliens et l’unité nationale » tout en faisant preuve d’un « évitement mémoriel » destiné à convaincre les médecins de son incapacité à répondre de ses actes, et l’autre le torpillage de ce bateau « qui était un danger pour nos navires », formule qu’elle avait répétée inlassablement lors d’une interview télévisée. Leurs répliques sonnent creux : ils ne sont plus ce qu’ils étaient, ce sont eux les vraies ombres de l’opéra et les pantins dont leurs assistants tirent les ficelles : la perte de leur mémoire personnelle les a progressivement vidé de leur identité.

C’est aussi la mémoire ou la connaissance que les spectateurs ont de cette guerre que l’opéra ne manquera pas d’interroger, et, au-delà, de poser la question de la nature même d’un événement historique et du sens qu’on lui accorde selon sa propre sensibilité, et donc celle de la construction de l’histoire, de son identité, en quelque sorte.

Je serais curieux de savoir quel souvenir en ont les plus jeunes : lors d’une visite que j’avais effectuée dans un grand musée américain dans les années 1980, je me trouvais dans une salle à l’entrée de laquelle il était indiqué « Post-war paintings ». Deux jeunes gens s’en approchent. L’un d’eux demande à l’autre en anglais : « De quelle guerre s’agit-il à ton avis ? ». L’autre hésite un moment et répond : « C’est sans doute la guerre du Vietnam ». Et c’était avant l’invention du Web puis celle de Google et enfin des objets techniques qui encouragent le réflexe plus que la réflexion, qui ont curieusement raccourci la mémoire collective et individuelle, et, par conséquent, affecté la conscience historique (et donc la culture qui s’y inscrit).

Mais c’est aussi une autre mémoire, associative, que suscite cette œuvre, et donc principalement personnelle, celle d’autres œuvres avec lesquelles elle résonne dans l’esprit du spectateur.

En lisant le livret, je n’ai pu m’empêcher de penser au roman (fort critiquable à bien des égards, autant sur la forme que sur le fond) de George Steiner Le Transport de A.H., dans lequel il décrit un autre face-à-face, fictif celui-ci, d’un personnage bien réel, un vieillard, avec ses actes et avec l’Histoire : il s’agit de Hitler qui s’était réfugié après la guerre dans la forêt amazonienne. Rattrapé par un petit groupe d’agents secrets quasiment aussi âgés que lui, il « se souvient à peine de ce qu’il était », il faut le rappeler à lui-même (comme pour Thatcher dans Aliados) ; dans son discours, il renverse le sens de ses actes et inverse le rôle de coupable et de victime (à l’instar de Pinochet dans l’opéra), se prenant quasiment pour un Juif. Là où ces deux textes diffèrent essentiellement, c’est sur leur positionnement politique, voire moral : comme le remarquait l’historien Jacques Le Goff lors de l’émission Apostrophes en 1981 où Steiner présentait son roman, on ne peut qu’être « très gêné par la fascination face à Hitler que George Steiner vient d’exprimer », fascination qu’il n’a d’ailleurs eu de cesse d’éprouver pour la force et le mal absolus et leur manifestation dans de tels plumes que le maurrassien et royaliste Pierre Boutang ou les antisémites et collaborationnistes Louis-Ferdinand Céline et Lucien Rebatet. Aliados est sans aucune ambiguïté du côté des victimes.

Lors de la présentation de l’opéra en devenir à l’Ircam, le compositeur a évoqué quelques références musicales qui lui sont personnelles, notamment en ce qui concerne le rôle du conscrit, qui se manifestent dans sa partition : L’Histoire du Soldat de Stravinski, autant pour son propre argument – le conscrit fait écho au soldat – que pour son instrumentation particulière – violon, contrebasse, basson, cornet à pistons, trombone, clarinette et percussions pour la version de 1917, et piano, clarinette et violon pour celle de 1919 (dans Aliados, chaque personnage est associé à un instrument : le conscrit à la guitare électrique, Pinochet au trombone, Thatcher à la clarinette, le piano et le violon à l’aide de camp et à l’infirmière) ; Pagliacci de Leoncavallo, la conclusion du conscrit évoquant le « La comédie est finie » (pour ma part, son « Théâtre du rien » rappelle plutôt Fin de partie de Beckett : « Moments for nothing, now as always, time was never and time is over, reckoning closed and story ended. ») ; le Punk Rock et aussi l’album London Calling du groupe The Clash (plus tardif et utilisant largement la fusion de genres), qui expriment la révolte de la jeunesse de l’époque Thatcher à l’encontre du conservatisme ambiant.

On n’a pu entendre que quelques exemples sonores de la partition elle-même, assortis d’explications sur certains des principes technologiques et des outils informatiques qui ont été utilisés pour la réalisation sonore dans des processus de dégradation – fragmentation – reconstitution – création : par exemple, comment l’analyse de l’intonation des voix (réelles) de Pinochet et de Thatcher a permis de composer les parties vocales, mais aussi l’instrumentation évoquant de façon saisissante ces voix. On ne peut s’empêcher de se rappeler d’un procédé similaire utilisé par Steve Reich dans l’opéra multimédia The Cave (1990-1993), où l’instrumentation suit de très près des enregistrements de textes parlés, qui sont d’abord diffusés tels quels, puis fragmentés et reproduits en boucle de telle façon que quand bien même le texte ne fait plus sens, la « musique de la voix » est toujours là. Ici, cette démarche va plus loin – la technique aidant – puisqu’elle permet de générer des discours qui n’ont jamais été prononcés en réalité.

Enfin, cette intéressante présentation a eu lieu le même jour que la première française d’un autre opéra, Quartett de Luca Francesconi sur le texte de Heiner Müller, issu lui aussi des studios de l’Ircam. Autre coïncidence : il s’agit là aussi d’un face-à-face en huis clos de deux monstres vieillissants, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, en prise avec leur propre histoire, avec leur corporalité, avec leur identité. Cette problématique est-elle dans l’air du temps, celui de l’emprise croissante de la technique sur l’homme, de l’externalisation de sa mémoire dans des dispositifs nébuleux (le « cloud ») et du développement des robots humanoïdes qui, s’ils ne nous inquiètent pas encore, ne peuvent que nous questionner sur notre propre identité et sur nos rapports à notre histoire personnelle, à l’Histoire et aux autres ? Si on a eu quelques réserves sur l’interprétation – notamment vocale – la partition nous a ravi.

Entendre parler d’une œuvre musicale ne permet pas plus de se l’imaginer que la lecture du menu d’un repas d’en prévoir le goût réel. Mais la mise en bouche d’Aliados nous a donné l’envie de voir et d’entendre le résultat final.

De gauche à droite : Antoine Gindt (mise en scène), Sebastian Rivas (musique),

Robin Meier (réalisation informatique musicale), Frank Madlener (directeur de l’Ircam).