Les soûlots soulaient gésir sous l’eau des orages

Dessin du docteur Noélas. Archives de la Diana, Montbrison. (source)

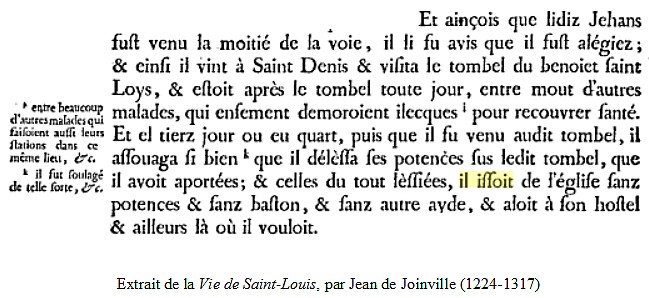

« Les reines de France soulaient gésir tout en blanc » – Les Honneurs de la cour, ouvrage composé vers la fin du 14e siècle.

La citation en exergue, quelque peu plus distinguée que le titre que l’on a concocté ici, provient de l’article gésine de la Philologie française ou dictionnaire étymologique critique, historique, anecdotique, littéraire de Noël et Carpentier publié à Paris en 1831 et que nous avions déjà cité par le passé. Les auteurs y indiquent que ce mot, désignant une femme en couches, provient de la même racine que gésir, d’où la présence de cette phrase dans la définition, qui signifie que les reines de France étaient habituellement vêtues de blanc lors de leur gésine – leur alitement pendant et après l’accouchement.

Cette citation a pour particularité de juxtaposer deux verbes, l’un obsolète (et défectif par le passé) et l’autre défectif.

Le premier, souloir – qui signifie avoir coutume, avoir l’habitude de – est l’un d’une poignée de verbes (si l’on ne compte leurs dérivés) se terminant en oir : apparoir (dont il ne reste de nos jour que il appert), avoir (et ravoir), chaloir, choir (pas si défectif que ça, vous souvient-il du « Tire la chevillette et la bobinette cherra » ? et déchoir, échoir), comparoir (dont il ne reste que comparant), devoir (et redevoir), douloir (mais condouloir, obs., est défectif), falloir, mouvoir (et démouvoir – obs., détourner quelqu’un de faire une chose –, émouvoir, promouvoir), pouvoir, recevoir (et ceux de la même formation : apercevoir, concevoir, décevoir, entrapercevoir, entrevoir, percevoir), pleuvoir (et repleuvoir), ramentevoir (obs., se ressouvenir), savoir (et assavoir – qui n’est utilisé qu’à l’infinitif, faire assavoir –, resavoir), seoir (et asseoir, messeoir, rasseoir, surseoir), valoir (et équivaloir, prévaloir, revaloir), voir (et entrevoir, pourvoir, prévoir, revoir), vouloir (et revouloir).

Avant sa disparition quasi-totale, souloir n’était utilisé, semble-t-il, qu’à l’imparfait de l’indicatif ; on pouvait donc dire indifféremment : Jehan soulait boire du calva au p’tit déj’ ou Jehan se soûlait dès l’aube.

Quant à gésir, il est encore plus défectif que falloir, par exemple, puisqu’il n’existe plus qu’au présent de l’indicatif (notamment dans le macabre ci gît), à l’imparfait de l’indicatif, au participe présent (gisant et au substantif identique). Pour son usage dans l’imparfait, on ne peut s’empêcher de citer un extrait d’un article de Jean-Jacques Ampère (1800-1864, fils du grand physicien – et mathématicien, chimiste, philosophe… – André-Marie Ampère), publié dans la Revue des deux mondes en 1840 et consacré à une critique de la traduction d’Eugène Burnouf du Bhâgavata Purâna, dont il cite un passage de l’introduction :

« Les sens disputaient entre eux en disant : C’est moi qui suis le premier, c’est moi qui suis le premier ! Ils se dirent : Allons ! sortons de ce corps ; celui qui en sortant fera tomber le corps, sera le premier. La parole sortit ; l’homme ne parlait plus, mais il mangeait et buvait, il vivait toujours. La vue sortit ; l’homme ne voyait plus, mais il mangeait, il buvait et vivait toujours ; l’ouïe sortit, l’homme n’entendait plus, mais il mangeait, il buvait et vivait toujours. Le manas sortit ; l’intelligence sommeillait dans l’homme, mais il mangeait, il buvait et dormait toujours. Le souffle de vie sortit ; à peine fut-il dehors, que le corps tomba, le corps fut dissous, il fut anéanti. Les sens disputaient encore en disant : C’est moi, c’est moi qui suis le premier ! Ils se dirent : Allons, rentrons dans le corps qui est à nous ; celui d’entre nous qui en y rentrant mettra debout le corps, sera le premier. La parole rentra, le corps gisait toujours ; la vue rentra, il gisait toujours ; l’ouïe rentra, il gisait toujours ; le manas rentra, il gisait toujours ; le souffle de vie rentra : à peine fut-il rentré, que le corps se releva. » C’est la fable de l’estomac et des membres, si célèbre dans l’histoire romaine ; mais il y a, comme le dit spirituellement M. Burnouf, « entre l’hymne du brahmane et l’apologue de Menenius Agrippa, la différence de l’Himalaya aux sept collines ; » j’ajoute, la différence du bon sens pratique du peuple de l’action au génie abstrait de la nation métaphysique par excellence. Du reste, dans ce morceau, la rédaction moderne des Pouranas est bien inférieure à l’antique version des Vedas : c’est une imitation tronquée et prosaïque ; il semble voir un beau cantique hébreu qui s’est transformé en un hymne grossier du moyen-âge.

En parlant de gésir, il me souvient d’avoir vu, enfant – c’est ma mère qui avait attiré mon attention –, un panneau de signalisation routière à l’entrée d’un chemin menant vers un cimetière de province : « Voie sans issue ». C’est donc une transition naturelle pour passer au verbe issir, que l’abbé Regnier Desmarais (François Séraphin de son prénom et secrétaire perpétuel de l’Académie française de 1670 à 1713) mentionne avec gésir dans son Traité de la grammaire française (Bruxelles, 1706). À propos du premier, il dit qu’« on pourrait même s’en servir aux personnes de l’impératif et du subjonctif, qui sont formées du pluriel de l’indicatif. » Quant à issir, voici ce qu’il écrit :

À l’égard d’issir, tout ce qui s’en est conservé dans l’usage présent c’est le participe issu, qui se dit en parlant de généalogie et de parenté ; comme Il se prétend issu des anciens comptes de…, Un homme issu de bas lieu, Cousin issu de germain. Et le gérondif, ou participe actif issant, qui n’a d’usage que dans le blasonL’héraldique. ; comme Il porte de sinople au lion issant de gueules ; ce qui se dit d’un lion qui ne paraît hors du champ de gueules qu’à demi corps, et qui est censé couvert par le reste du champ.

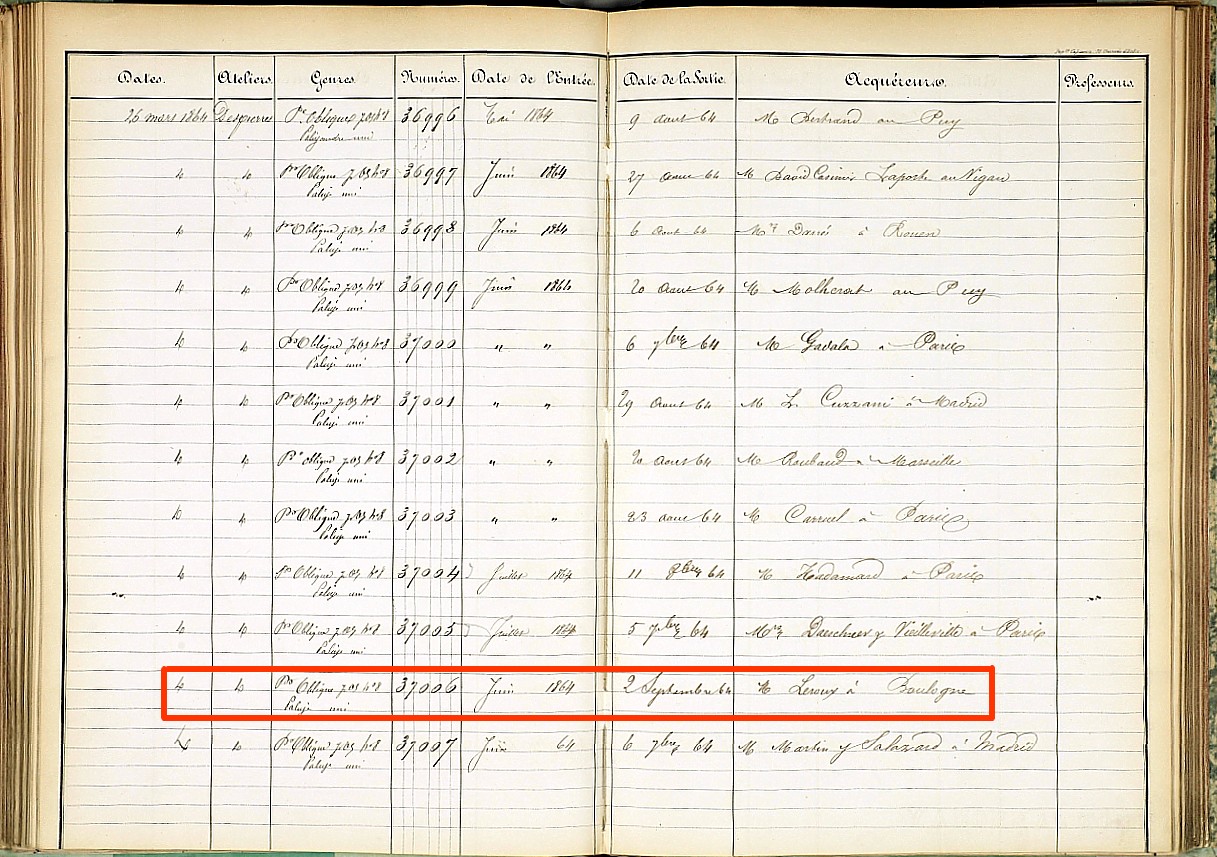

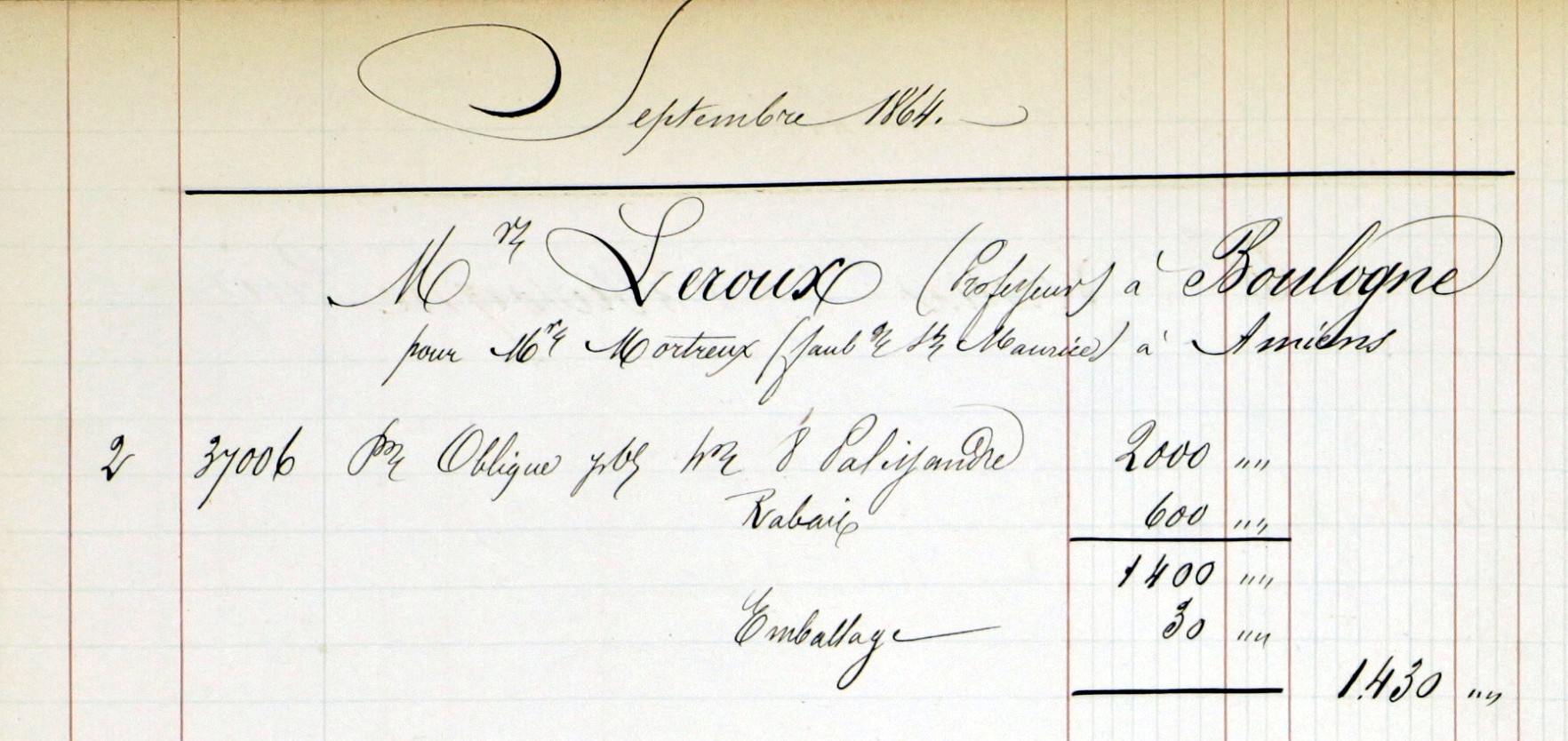

Bescherelle frères n’ont pas retenu cette dernière forme dans l’édition de 1843 de leur célèbre Dictionnaire usuel de tous les verbes français tant réguliers qu’irréguliers, entièrement conjugués. On la trouve pourtant chez Balzac quelques années auparavant puis, plus tard, chez Théophile Gautier, comme le signale le Trésor de la langue française. Quoi qu’il en soit, issir n’était pas toujours aussi défectif, comme le montre cet extrait d’un texte datant du début du XIVe siècle :