Tsitsernakaberd, mémorial dédié aux victimes du génocide arménien à Yerevan.

Je n’aime pas les pigeons, surtout les parisiens d’entre eux, de ceux qui envahissent mes jardinières (en allant jusqu’à y pondre) malgré les piques que je m’évertue à y disposer, et encore moins ceux qui fréquentent le Centre Pompidou, ou du moins ses parages. Ils y pullulent, attirés par un étrange personnage plié en deux, à la barbe foisonnante et vêtu de guenilles, traînant des chariots pliants remplis de grands sacs en papier pleins de pain rassis. Dès qu’il se rapproche de la placette bordant l’atelier Brancusi, des nuées de pigeons y descendent de toute part, en provenance des toits et des arbres voisins où ils devaient guetter son arrivée. Roucoulant doucereusement, une multitude de ces volatiles pouilleux l’entourent alors en virevoltant, les plus hardis se posant sur ses bras et sur ses épaules comme sur les branches d’un arbre, tandis que d’un air béat l’homme se met à éparpiller autour de lui des miettes de ce pain qu’il rapporte d’on ne sait où et qu’il distribue obsessionnellement jour après jour ici et ailleurs.

Par ce clair après-midi ensoleillé (et pollué) d’hier, je m’étais placé en haut de la piazza du Centre pour photographier les passants à pied et à bicyclette, afin de mettre en œuvre et de maîtriser certaines techniques de saisie du mouvement que j’avais apprises dans le cours de photo auquel je participe actuellement. Je m’étais placé à proximité d’un tronc d’arbre contre lequel je pourrai caler l’appareil pour l’empêcher de bouger lorsque le temps d’exposition serait plus long. Occupé que j’étais à guetter d’un œil mes prochaines cibles tout en effectuant les multiples réglages qui devaient avoir pour effet de les saisir de façon adéquate – un cycliste étant bien plus rapide qu’un piéton, le temps d’exposition, l’ouverture, la sensibilité ne sont pas les mêmes –, j’aperçois brièvement un pigeon posé non loin, sur le faîte du grillage qui borde l’entrée au parking souterrain ; il semblait surveiller mes mouvements d’un regard torve : il devait préparer son coup. Puis je me concentrai sur ma tâche et l’oubliai.

Plus d’une cinquantaine de photos plus tard, floc ! Une fiente atterrit sur mon épaule. Non seulement indigné, mais submergé par le souvenir de la honte cuisante que j’avais ressentie, enfant, quand un ancêtre de ce volatile m’avait pris pour cible dans la cour de mon école communale, je m’éloigne rapidement de l’arbre tout en essuyant vigoureusement les traces de l’outrage que je venais de subir. Puis, levant les yeux qui, jusque là, avaient été surtout fixés sur le viseur de mon appareil, qui vois-je ?

– Risto !

– Michel !

– …

– …

– Que fais-tu à Paris ?

– Notre chœur et quelques-uns de nos musiciensRisto, que j’avais connu – et grandement apprécié autant pour ses qualités humaines que professionnelles – alors qu’il était directeur artistique de l’Ircam, dirige actuellement le département musique de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne. prennent part au concert de ce soir au Théâtre du Châtelet, commémorant les 100 ans du génocide arménien. Au programme, des œuvres de Khatchaturian et de Komitas, une création de Michel Petrossian et le Requiem de Mozart. J’ai une place de disponible assortie d’une invitation au cocktail qui s’en suivra, veux-tu venir ?

J’avais entendu du Khatchaturian dès mon enfance, en Israël, où ses œuvres (dont l’exotisme des mélodies et de l’orchestration m’avaient toujours fasciné), et pas que la trop célèbre Danse du sabre, étaient régulièrement diffusées à la radio et jouées en concert – ainsi que celles de bien d’autres compositeurs de pays faisant alors partie de la « sphère d’influence » soviétique –, ce qui n’était pas le cas en France ; c’est ainsi que je connaissais aussi bien mieux Smetana, Bartók, Kabalevski, Chostakovitch ou Janácek que bien de mes congénères français.

Quant à Komitas, j’avais découvert son existence lors de la conférence internationale Musique et bibliothèques musicales au 21e siècle, qui s’était tenue à Yerevan en novembre 2012, à l’occasion du 300e anniversaire de Sayat-Nova, grand poète arménien. À ce propos, il faut mentionner la publication de la version originale restaurée du plus qu’extraordinaire film Sayat Nova. La couleur de la grenade du génial réalisateur (arménien, lui aussi), Serguei Paradjanov. Si vous ne l’avez vu, allez le voir (il sort aujourd’hui en salle). Si vous l’avez vu, allez le revoir.

J’avais entendu parler de Michel Petrossian mais ne connaissais pas son œuvre. Et en ce qui concerne le Requiem de Mozart, je l’avais écouté un nombre incalculable de fois depuis mon adolescence dans une des interprétations de Bruno Walter (si je ne me trompe : avec Irmgaard Seefried, Jennie Tourel, Léopold Simoneau et William Warfield), à tel point que je l’entends encore aujourd’hui sans même l’écouter.

J’ai donc accepté sans hésiter en remerciant vivement Risto, et, in peto, ce pigeon que j’avais maudit quelques instants auparavant.

Le soir venu, je me retrouve à l’entrée du Châtelet. La foule qui s’y pressait devait d’évidence comprendre une grande partie de la communauté arménienne française : l’ample chevelure épaisse noir de jais des femmes, le teint de la peau et les traits des visages des uns et des autres, me rappelaient tant ceux que j’avais vus lors de mon séjour en Arménie. Se connaissant, ils se saluaient et s’embrassaient chaleureusement.

Nous étions fort bien placés, au premier rang du second balcon, quasiment au centre : on voyait ainsi toute la scène et les deux balcons où deux groupes de choristes se positionneraient dans l’œuvre de Petrossian, et surtout : on entendait fort bien. Trop bien d’ailleurs en ce qui s’agissait d’un vrombissement sourd de moteur (aération ?) présent sans discontinuer dans la salle…

Alain Altinoglu, le chef d’orchestre d’origine arménienne (et dont le père, m’a dit Risto, était mathématicien), a dirigé avec vigueur – voire avec punch, en ce qui concernait Khatchaturian – les œuvres de la soirée. On aurait toutefois apprécié plus de graduation dans les nuances, plus de sensualité dans les œuvres qui le demandaient. Quant aux solistes du Requiem, les voix de femmes étaient métalliques et avaient un vibrato insoutenable, à donner le mal de mer, et c’était le ténor qui s’en sortait le moins mal. La création de Petrossian, Ciel à vif, une interpellation de Dieu face à l’horreur absolue du génocide, intégrait des textes de diverses origines et langues, et ne manquait pas d’intérêt malgré quelques longueurs.

Le très généreux buffet du cocktail était fourni – faut-il s’en étonner – par Petrossian, et je n’ai pas souvenir d’avoir jamais dégusté un saumon fumé et mariné si savoureux, dont le goût reste en bouche longtemps après sans s’altérer, ainsi que celui de cette chaleureuse soirée.

On signalera aussi à cette occasion la publication du hors série de Marianne, Les Arméniens : une histoire française, et la récente ouverture de l’exposition Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman : stigmatiser, détruire, exclure qui se tient jusqu’au 27 septembre au Mémorial de la Shoah.

Cliquer pour agrandir.

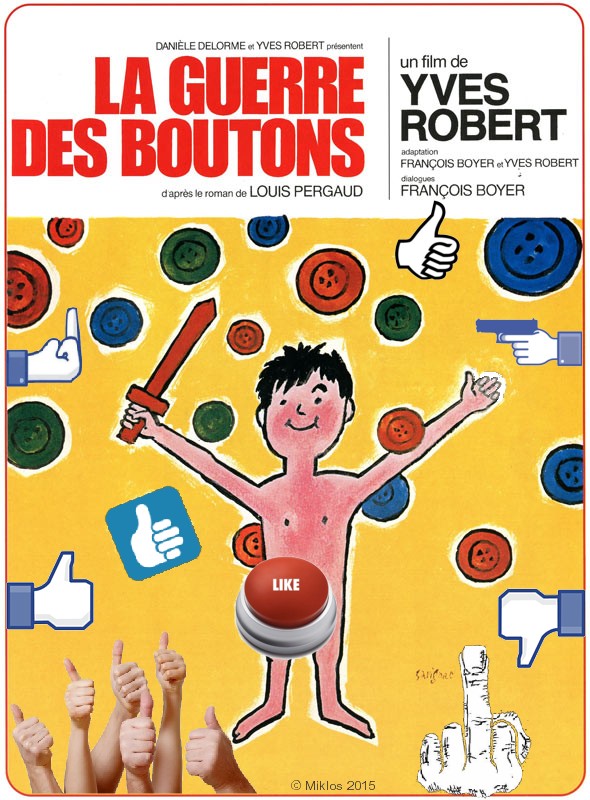

On aime ou on n’aime pas les réseaux sociaux, mais ceux qui aiment se doivent aussi d’aimer ce qu’ils voient et le signaler d’un clic sur le bouton « Like ». Même s’ils n’en voient qu’un bout, une ligne, ou mieux une image. S’il fallait une preuve que l’amour est en général aveugle, on l’a là. La laire lon lon.

On aime ou on n’aime pas les réseaux sociaux, mais ceux qui aiment se doivent aussi d’aimer ce qu’ils voient et le signaler d’un clic sur le bouton « Like ». Même s’ils n’en voient qu’un bout, une ligne, ou mieux une image. S’il fallait une preuve que l’amour est en général aveugle, on l’a là. La laire lon lon.